活用法

- 上期・下期で実施する目標設定・自己評価・考課面談

- 担当業務や職歴、顔写真、今後のキャリア希望などを一元管理

- 適切な人材配置の検討

効果

- データをクラウド上で一元管理し、ペーパーレス化を実現

- 手軽なカスタマイズで社員データ管理が容易に

- これまでの人事評価を履歴として残し、データの信頼性を向上

大正大学は、設立四宗派の天台宗・真言宗豊山派、真言宗智山派、浄土宗及び時宗が共同して運営する仏教の総合大学です。約5,000人の学生が西巣鴨のキャンパスで学んでいます。

2026年に創立100周年を迎える大正大学は、この節目を「第二の開学」として捉え、さまざまな改革に取り組む最中です。今回は、導入経緯や現在の活用方法について、給与関係と人事課の統括に携わっている、経営マネジメント本部 人事課 課長 中村 正樹様にお話を伺います。

※本記事の掲載内容は全て取材時(2024年9月26日)現在の情報に基づいています。

システムに求めるのは適切な評価と人材配置

──はじめにカオナビAcademy Cloud(以下、カオナビAC)導入の経緯についてお聞かせください。

今日、約60%の私立大学が定員割れしており、今後予想される少子化を踏まえると、この傾向はさらに深刻になるでしょう。本学としてもそのような状況に危機感を持っており、大学全体として変わっていく必要があると思っています。具体的にいえば、私たち職員が、今までの一般的な事務仕事から、「考える仕事」「創っていく仕事」に考え方をシフトしていかなければいけません。

その変化に向けてはDXが前提にあり、DX課題として挙げられた一つが、人事考課システムの更新でした。もともと導入していたシステムは、データ運用などに課題感があり、人事評価機能を備えたタレントマネジメントシステムの導入を検討することになりました。

――数あるタレントマネジメントシステムの中でカオナビACを選定いただいた理由を教えてください。

選定基準としては、 外部システムや学内システムとデータ連携ができることや、極力人手が介在しなくても運用ができること、そしてコスト面がありました。

カオナビACでは、それらの基準をクリアしたうえで、必要な機能を自分たちで柔軟にカスタマイズできます。設定をきちんと落とし込めば、既存システムの指標を維持したままシステムが導入できる点は大きな理由の一つとなりました。また、給与システムとの連携実績がある点も大きなポイントでしたね。

――他社サービスとの比較はされましたか?

はい、比較検討したのは3社です。他のシステムはデータ分析機能に特化されているイメージでしたが、本学の使い方としては、適切な評価や評価結果を活用した人材の適正配置に重きを置いていました。そのため、本学の運用方針になじむのは、カオナビACであると判断しました。

経営マネジメント本部 人事課 課長 中村 正樹様

経営マネジメント本部 人事課 課長 中村 正樹様

ペーパーレスだけじゃない! システム導入のメリット

――現在は主にどの機能を活用いただいていますか?

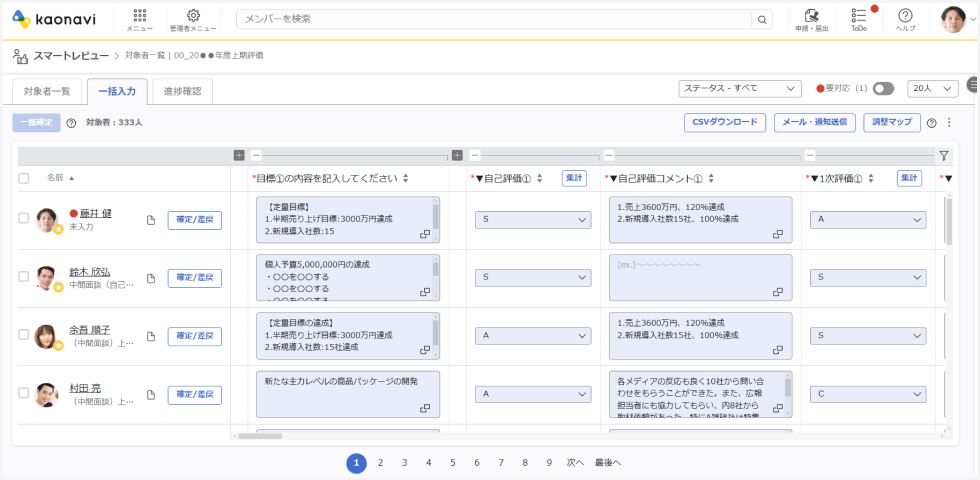

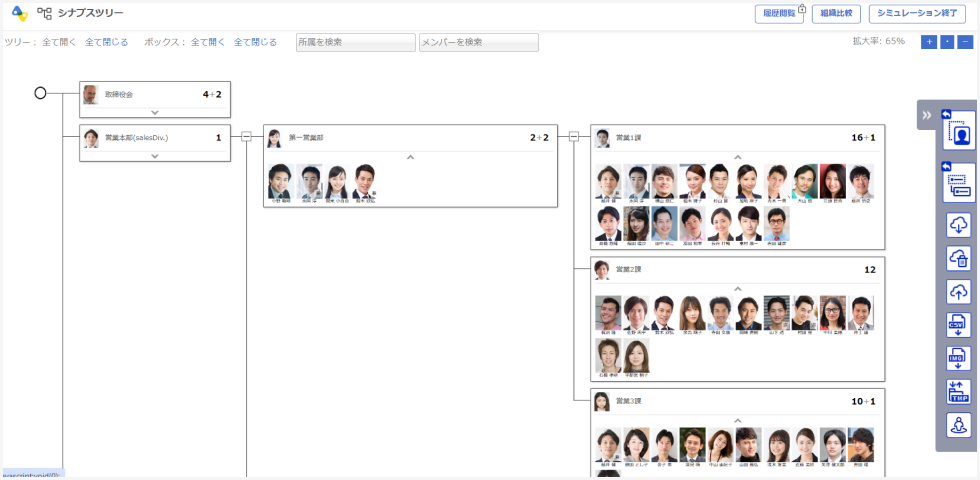

現在は、評価ワークフロー機能「スマートレビュー」、社員データベース機能「プロファイルブック」、組織図シミュレーション機能「シナプスツリー」の3つです。

――それぞれ活用状況を伺いたいです。まずはスマートレビューについて教えてください。

カオナビACのメインの活用用途は人事考課です。本学では基本的に上期・下期で面談を実施しており、目標設定、自己評価、考課面談の各フェーズでカオナビACを活用しています。承認フローや評価の入力状況を一括で確認できるので、便利で助かっています。

――これまでの人事考課システムとの違いはどういったところでしょうか?

大きな違いは、ペーパーレス化を実現できた点です。これまでの人事考課では、エクセルで入力し、それを印刷したうえで、上司との面談を実施。面談後には、上司が押印した面談シートの原本を、人事部で保管していました。そのため、過去の評価を振り返る際には、大量の紙データを見返す必要があったんです。

カオナビACの導入によってデータはクラウド上で一元管理され、紙が不要になったことはもちろん、信頼性の高いデータ管理と参照が実現できたのもうれしい点ですね。

――プロファイルブックの活用状況はいかがでしょうか?

これまで、本学の職員にはどんな人がいるのか、現在の担当業務や職歴、顔写真、今後のキャリア希望などをまとめ、共有フォルダ上で管理していました。人事異動がある度に共有フォルダ内に分散したExcelファイルをそれぞれ更新していたのですが、今はプロファイルブック上で手間なく一元管理できています。

プロファイルブックは、項目を自分たちでカスタマイズしてオリジナルのデータベースを作れるので、本学特有の宗派情報なども集約できてありがたいです。

――シナプスツリーの活用状況はいかがでしょうか?

人材配置の検討時に活用しています。シナプスツリーは組織図としてだけでなく、画面上で配置のシミュレーションが可能です。現在進めている役職陣のマスター登録が完了すれば、「こういう組織を作っていきたい」という構想をより具体的にイメージしやすくなるのだろうなと思っています。

スマートレビューの画面イメージ 被評価者は上位目標を意識しながら記述が可能。評価者は一覧で見て達成状況、甘辛確認ができる。

スマートレビューの画面イメージ 被評価者は上位目標を意識しながら記述が可能。評価者は一覧で見て達成状況、甘辛確認ができる。

「カオナビACを見ればわかる」を実現できた

――カオナビACを導入して得られた効果について教えてください。

大きな実感は、あらゆる人事情報が集約されわかりやすくなったということです。導入して1年ほど経過しましたが、「必要な情報はカオナビACを見ればわかる」という認識が学内に少しずつ浸透してきたと思っています。

一元的に情報がまとめられるようになったため、人材データを確認する際の手間が減ったとも感じますね。

運用に関していえば、旧システムと比較すると、管理者側で手軽にカスタマイズができるので、追加設定や細かい調整も簡単に実施できるようになったと感じます。利用する職員から「もっと〇〇してほしい」などと意見をもらった際に柔軟に対応できるので、ありがたいです。

――業務の効率化を実感いただいているのですね。

はい。さらに、周辺情報も含めこれまでの評価を履歴として残すことができるので、データの信頼性が高まったとも考えています。期末面談では、前期・後期の評価を踏まえて年間の評価が出されます。カオナビACでは評価項目やその評価に至ったエビデンスが履歴として残っていくため、評価者・対象者ともに、納得感を持って面談に挑めるようになったと考えています。

シナプスツリーの画面イメージ。ドラッグ&ドロップで配置のシミュレーションも可能

シナプスツリーの画面イメージ。ドラッグ&ドロップで配置のシミュレーションも可能

カオナビAC活用で、より高度な人事制度の導入へ

――カオナビACを活用して、今後注力したい取り組みはありますか?

2026年の創立100周年に向けて、現在は課題整理をしている状況で、さまざまな施策を行っていきたいと考えています。なかでも注力したいと考えているのは、カオナビACを活用した人材配置・採用の実現と、新しい人事制度の導入です。

――人事配置・採用について詳しく教えてください。

シナプスツリーの活用状況として話した通り、現在は適切な人材配置ができるよう、必要な項目を整理したり、情報収集をしたりしている状況です。そうした準備を進めていき、将来的には経営層に対して、不足している人材の層などをレポートできるよう、見える化を行いたいと思います。

――新しい人事制度についてはいかがでしょうか?

100周年を機に理系の学部が新設されるにあたり、理系領域の教員が増え、授業のほか研究活動もより活性化する見込みです。外部の研究資金確保や共同研究のサポートが求められるなど、職員たちの専門性をより高める必要があると考えています。

よって、今後はジョブ型やポジションマッチングのような要素も含んだ人事制度を構築していかなければいけません。これまでの経歴に加えて、希望する業務に活かせる資格を持っているかなど、網羅的な情報管理と把握ができるカオナビACの力を借りながら、理想とするタレントマネジメントを実現していければと思っています。

- 設立:

- 1926年4月

- 職員数:

- 185名(2024年5月1日時点)