課題

- 人材情報が集約されておらず、人材育成に活用しにくかった

- 現場社員の努力が評価者の目に届きにくかった

- 所属の違う社員同士の交流が難しかった

活用法

- 基幹システムとカオナビを連携し、情報にアクセスしやすく、詳細検索も可能に

- 一人一台のPCやタブレットでカオナビに簡単アクセス

- 業務経歴や趣味情報などを全体公開に

効果

- より詳細な人材情報が集まり、活用しやすくなった

- プロファイルブックで日頃の社員の頑張りを記録し、精度の高い評価を実現

- 社員の顔と自己紹介を見てコミュニケーション活性。新入社員のキャリアパスの参考に

1987年、国鉄分割民営化とともに創業し、鉄道事業のみならず、運輸業、旅行業、不動産業など広く展開される九州旅客鉄道株式会社様。

社員約7600人のうちおよそ6割が鉄道の現場で仕事をするなかで、「社員が働きがいを持ち、いきいきと活躍できる会社づくり」を目指して、2024年にカオナビを導入されました。

今回は人事部人事課 担当課長 林 浩一様、人事部人事課 主査 眞鍋 一利様にお話を伺いました。

※本記事の掲載内容は全てセミナー時(2025年7月25日)現在の情報に基づいています。

操作性の高いツールで人材情報を可視化したい

──はじめにカオナビ導入の経緯についてお聞かせください。

林様

2023年、私たちは「社員が働きがいを持ち、いきいきと活躍できる会社づくり」と「人間力と実務力を持った社員の育成」という2つの人材戦略を掲げ、これに合わせて人事評価制度を刷新しました。

しかし、人材情報がシステムごとに分散していたため、業務経験や保有資格の情報を共有できず、効果的な人材育成が難しいという課題がありました。

この課題を解決するため、人材情報を一元管理できるカオナビを導入しました。

──当初、カオナビに期待されたのはどんなことでしたか?

林様

人事評価制度を刷新するにあたって、既存システムを新制度に合わせて改修するには、多額の費用がかかる見込みでした。カオナビに期待したことは、スムーズで費用対効果の高い人事評価を実現することでした。

また、多くの社員が利用するため、シンプルで使いやすい操作性も必須でした。

これらの課題に対し、カオナビは期待以上の解決策となりました。

馴染みのないシステムに親しんでもらうように、工夫をこらして浸透を図る

──社内でカオナビを浸透させるために工夫されたことはありますか?

林様

当社には約7,600名の社員がおり、その6割以上が駅員、車掌や運転士、メンテナンス部門といった鉄道の現場で働いています。彼らにとって、人事労務システムは日常的に使うものではありません。

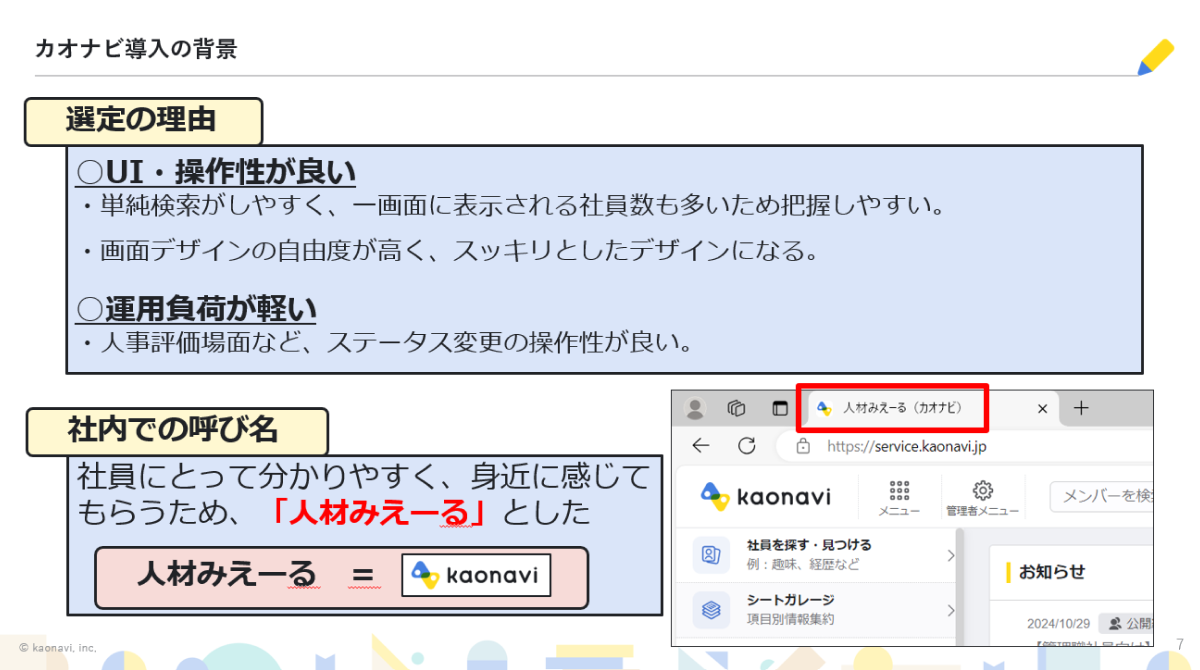

そこで、現場の社員にもシステムを身近に感じてもらえるよう、カオナビを「人材みえーる」と命名しました。この愛称は、今では社内で広く定着しています。

また、全社公開の前に人事部内で小規模に試用し、その後バックオフィス部門や現場の一部へと徐々に利用範囲を広げていきました。

こうした段階的な試用を重ねたことで、社内への浸透が着実に進みました。説明会も行いましたが、そこでは見つからない課題や改善点も明らかになり、非常に有効だったと感じています。

(画像1)

(画像1)

──まずは浸透しやすい土壌から作られたと言えますね。

眞鍋様

以前から運転支援や訓練業務用として、乗務員へ一人一台のタブレットを配布していたことは幸いでした。タブレットからカオナビにアクセスできるので、PCを使う機会の少ない社員たちにもスムーズに使ってもらえるようになりました。

それだけでなく、身近なツールだと認識してもらうために、マニュアル作成と接点を増やす工夫に力を入れました。具体的には、ログインの手間を省くために、タブレットや社内ポータルにカオナビへのショートカットを設置しています。

「違和感」をもたせることで顔写真の登録率を上げる

──顔写真や職務経歴の入力は社員のみなさんの任意だそうですね?

林様

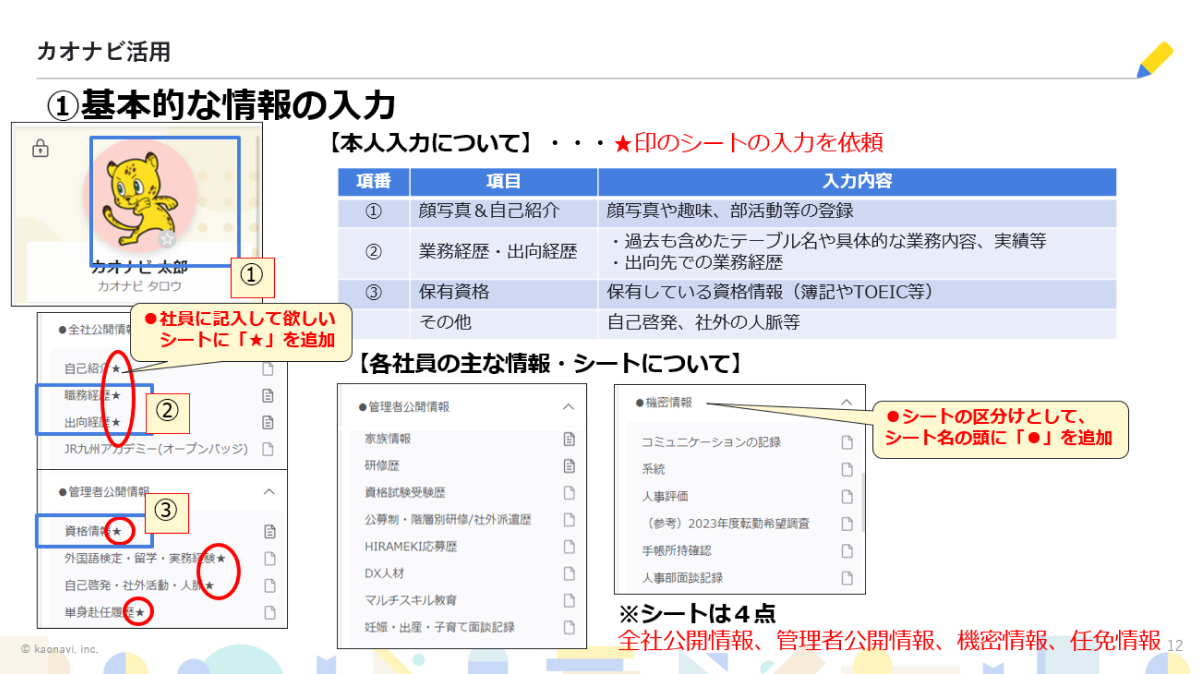

顔が見えることは非常に重要な要素だと考えており、顔写真を登録してもらうために様々な工夫を凝らしました。

リリース時、私たちはあえて社員の生年月日から調べた「動物占い」の動物をアイコンに設定しました。社員に違和感を感じてもらうことで、自ら顔写真に変更してもらうことを狙ったのです。

このユニークな施策は期待通りで、当初想定したよりも多くの社員が自発的に顔写真へと変更してくれました。

眞鍋様

自己紹介などの任意項目を入力してもらうため、私たちは少し踏み込んだメッセージを打ち出しました。

「実績や資格といった情報は、人事部や上長が参考にする」「情報が未記入だと、自分のアピールポイントが伝わらず損をすることもある」という点を社員に伝え、マニュアルにも赤字で強調して記載しました。

結果、全社員のうち半数以上が何かしらの自己紹介を入力してくれました。趣味や出身地といった項目を入力してくれた人が約54%、自己PRを入れた人も約30%おり、これは当初の予想を大きく上回る成果でした。

(画像2)

(画像2)

職歴も全体公開。社内のコミュニケーションを活性

──各機能はどのようにお使いですか?

眞鍋様

使用頻度が高いのは、人材データベース機能「プロファイルブック」と評価ワークフロー機能「スマートレビュー」、社員情報ソート機能「シートガレージ」です。特に「プロファイルブック」は、社員情報の公開と管理に役立っています。

情報の公開範囲と閲覧権限を細かく設定できるため、自己紹介や職務経歴は全社に公開する一方で、資格や研修情報は管理者のみ、面談記録は上長のみが閲覧できる情報としています。

なかでも、職務経歴の全社公開については慎重に検討しましたが、誰がどのような経験を積んできたかを隠す必要はないとの結論に至りました。新入社員が身近な先輩の経歴を見てキャリアパスを考えたり、社員間の交流が深まったりと、多くのメリットが生まれています。

また、資格や異動希望といった項目でも人を検索できるため、人事関連の業務が効率化されました。

上司が気づきにくい、日常の小さな評価ポイントを蓄積

──「プロファイルブック」の使い方が特徴的ですね。

眞鍋様

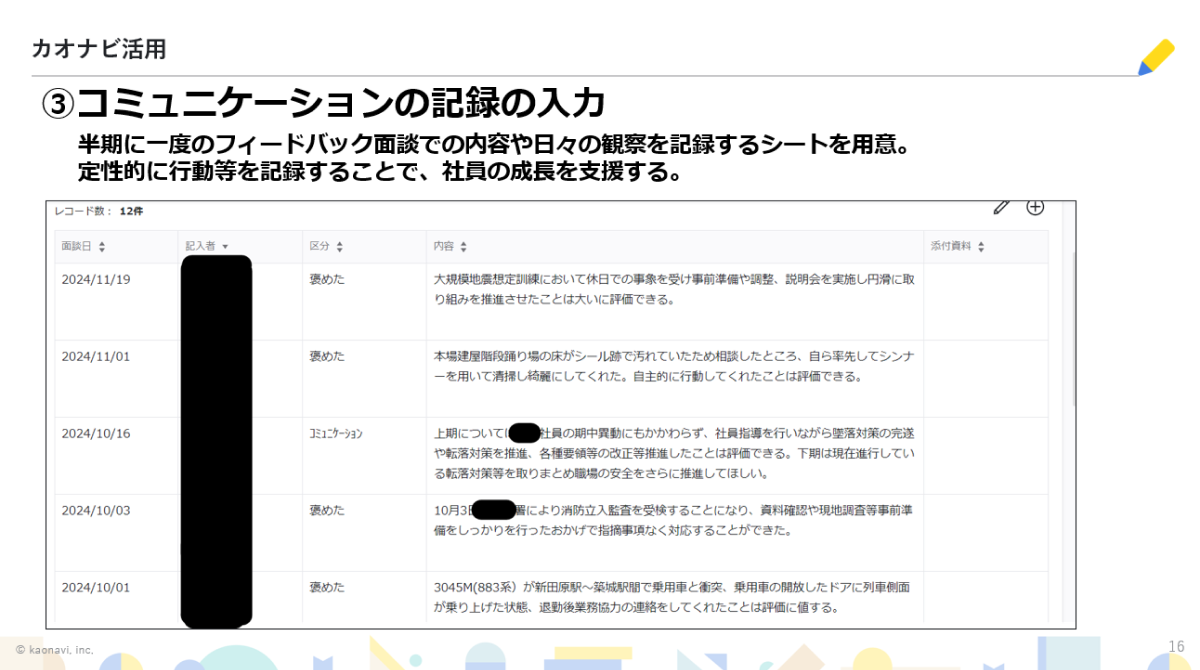

社員の日常的なコミュニケーションや行動を記録するために活用しています。これは、社員の小さな貢献や隠れた努力も見逃さず、評価につなげたいという社長の強い希望から始まった取り組みです。

当社には、駅員や乗務員など多くの現場社員が複数の拠点に分散して勤務しています。そのため、上司の目が常に届かないこともあり、素晴らしい働きがあっても記録に残らず、素晴らしい働きがあっても記録に残っていないケースがあることが課題でした。

この課題を解決するため、「プロファイルブック」を使って「積極的に清掃した」「イレギュラーな業務に協力的だった」といった小さな評価ポイントも記録するようにしました。良い働きを見つけたら、上司がそれを褒め、記録として残すことで、コミュニケーションを深め、評価の材料として活用するようにしています。

(画像3)

(画像3)

柔軟な権限設定と社内公募の簡素化で、人事も社員も業務削減

──「スマートレビュー」はいかがですか?

眞鍋様

評価に加え、社員の異動希望や上司から見た活躍が期待できる分野も記録しています。

当社の評価システムは評価者指定を社員本人に委ねています。人事部が「直属の上司が一次評価者、その上司が二次評価者」と全社的なルールを決め、社員はそれに従って自身で評価者を設定します。カオナビは柔軟な権限設定ができるため、現場の組織上の特徴があっても円滑な運用ができています。

また、最近では社内公募にも「スマートレビュー」を活用し始めました。以前は、公募の告知や応募に手間がかかっていました。また、応募者も履歴書のように紙で職歴を提出する必要がありました。

しかし、導入後はカオナビを通じて通達が簡単に行えるようになり、一方で応募者も職歴を改めて書く手間がなくなったため、手続きがスムーズになったと感じています。

募集側も希望者の一覧で確認できるため、効率化が図れ、好評を得ています。

人材情報の蓄積とツールの最適化が大きな目標達成の礎

──今後の展望として、どのようなことをお考えですか?

眞鍋様

目標が大きく2つあります。

1つ目は、工務系スキルの詳細な情報収集です。現在「プロファイルブック」で管理しているスキル情報をさらに細かく、漏れなく集めることで、会社にとって重要な人材育成に役立てたいと考えています。

2つ目は、基幹システムとカオナビの連携をスムーズにすることです。この連携をスムーズにしていくことが、人事にとって重要な課題です。

これらの目標を達成することで、当初から掲げていた「組織活性化と人材育成」という大きなテーマに繋がると考えています。データを活用してエンゲージメント向上を図り、会社全体を活性化させるツールとして、今後もカオナビに期待しています。

- 設立:

- 1987年4 月

- 社員数:

- 7614人(2025 年4 月1日時点)