課題

- 人事評価の一連の作業に手間がかかりすぎて、分析や活用に手が回っていなかった

- 職員は自分の最終的な評価結果を知ることができないため、制度に疑問を抱いていた

活用法

- カオナビ内で人事評価を行い、評価結果の収集・計算を自動化

- 人事評価における過去のデータや指導内容を可視化

効果

- 職員が今後の成長につなげられる人事評価制度を実現

- 職員の得意なことや苦手なことを踏まえて、研修や指導、マネジメント等が行えるようになった

「人を育てる風土を醸成したい」というコンセプトのもと、川越市は2024年3月に人財育成基本方針を改定しました。この方針を具体的に進めるため、職員がやりがいを持って働き続けられる職場環境づくりを目指し、人材育成の要となる評価制度の見直しに着手。その取り組みを後押しするツールとして、カオナビを導入しました。

今回は、総務部 職員課 副課長 井上 崇様、同課 人材育成担当 主査 三上 寛子様、同課 制度担当 主任 野口 央貴様にお話を伺いました。

※本記事の掲載内容は全て取材時(2025年8月6日)現在の情報に基づいています。

カオナビさえあれば、自分たちで新しいことが始められる

──はじめに、カオナビを導入された背景を教えてください。

三上様

川越市では、地方公務員法の一部改正に伴い、2016年より人事評価制度を全ての正規職員を対象に導入しました。しかし、当時は各職員がExcelの評価シートに入力し、それを印刷した上で、評価者が記入と押印をしてから人事担当課に提出していました。

また、人事所管課では提出されたシートの内容を手作業で再度Excelに入力し直す必要もありました。このような煩雑な作業のため、評価結果の分析や活用まで手が回っていない状況でした。

井上様

加えて、当時は職員が自身の最終的な評価結果を知らされないため、人事評価の透明性の向上を求める声が増えていました。

そこで、職員にとって信頼できる人事評価制度を構築すると同時に、人事所管課の担当者が本来の業務に集中できるような評価制度を目指し、カオナビの導入に至りました。

総務部 職員課 副課長 井上 崇様

総務部 職員課 副課長 井上 崇様

──数あるシステムの中から、なぜカオナビを選んでいただいたのでしょうか。

野口様

通常は費用面のみで事業者を選定することが多いですが、今回は機能面も含めて比較できる公募型プロポーザル方式で選定を行いました。その結果、やりたいことが最も実現できるシステムとして導入することになりました。

選定のポイントは大きく三つあります。

一つ目は、当市の従前の人事評価制度を再現できる、自由度の高いシステムであった点です。通常、仕様変更は専門のSEに依頼することが多いですが、カオナビは機能や項目を自らカスタマイズして運用できます。また、評価ワークフロー機能「スマートレビュー」は、Excelの操作が得意な職員であれば簡単に扱うことができ、たとえ担当者が交代しても迷わず操作できるため、様々な場面で活用しています。

二つ目は、他の地方公共団体での導入実績が多く、安心して運用できると判断した点です。また、カオナビには官公庁専用のチームがあり、構築からフォローが行われ、その過程で生じた疑問にも丁寧に対応いただきました。

三つ目は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」に登録されているシステムである点です。セキュリティ面でも安心して導入できました。

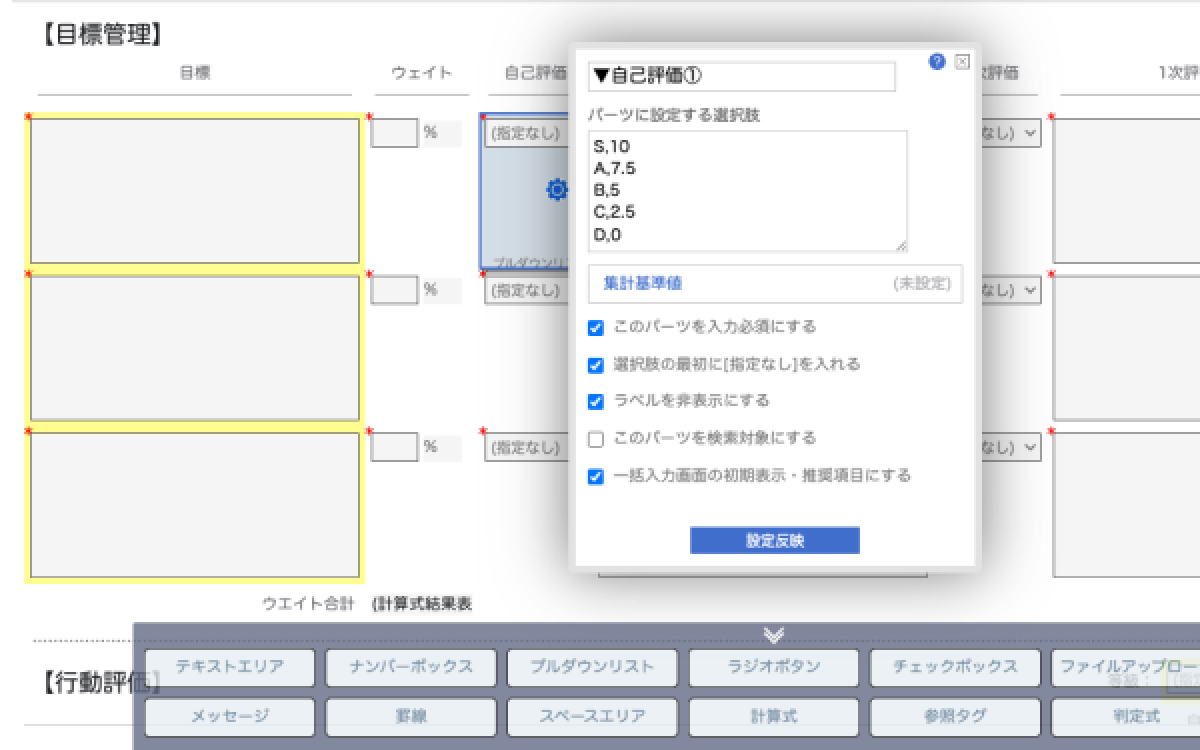

スマートレビューの画面イメージ。わずかな設定で評価制度が運用できる

スマートレビューの画面イメージ。わずかな設定で評価制度が運用できる

パソコンがない職員もカオナビにアクセス。スマホアプリの登録率45%

──「スマートレビュー」の活用状況について、具体的に教えてください。

三上様

人事評価や自己申告書、研修の受講報告書などで活用しています。特に人事評価は、会計年度任用職員を含む約3,500名が利用する大規模な運用となっています。

これだけの規模になると入力や集計作業が複雑になりますが、「スマートレビュー」には自動計算機能があるため、迅速な集計処理が可能。また、提出状況の一覧から未提出者に一括でリマインドできるため、作業が効率化され、非常に役立っています。

総務部 職員課 人材育成担当 主査 三上 寛子様

総務部 職員課 人材育成担当 主査 三上 寛子様

──「ワークフロー」はどのような場面でご活用いただいていますか。

野口様

上司が部下を指導した際、その内容を記録できる「勤務状況記録」を「ワークフロー」で運用しています。例えば、指導者であるリーダーが入力した内容は、課長と部長の承認を経て、個人に紐づくかたちで人材データベース機能「プロファイルブック」に保存されます。

たとえ、異動で上司が変わっても過去の指導内容が引き継がれるため、新しい上司は以前のデータを踏まえたうえで部下に接することができます。

組織全体で情報を共有し、職員の成長を支援できるようになりました。

──ポジション管理機能「ポジションマッチング」もお使いいただいていると伺いました。

野口様

2025年から「庁内公募制度」という新たな制度を作り、プロジェクトごとに役所内で人材を募集しています。

各部署から寄せられた募集要項を「ポジションマッチング」に掲載することで、職員は興味のあるプロジェクトへ自由に、またスムーズに応募できるようになりました。

──ちなみに、職員の方たちはスマホアプリも活用されているそうですね。

野口様

窓口や税関係業務の担当職員には、インターネットにアクセスできるパソコンが一人一台配備されていません。そのため、スマホアプリの利用を選択肢の一つとして提示しています。ただし、管理職が利用すると閲覧権限の関係で部下の情報まで見えてしまうというセキュリティ上の懸念があるため、管理職のアプリ利用は禁止しています。

職員の利用率向上のため、人事評価や研修受講報告書に加えて、給与明細情報を「プロファイルブック」に掲載し、システム上で確認できるようにしました。その結果、現在では管理職を除く一般職員のうち、約45%がスマホアプリを利用しています。

総務部 職員課 制度担当 主任 野口 央貴様

総務部 職員課 制度担当 主任 野口 央貴様

それぞれの成長につながる人事評価制度と、各職員に適した人材育成を同時に実現

──カオナビ導入後、どのような効果があったと感じていらっしゃいますか。

三上様

以前の評価制度では、過去に立てた目標やその取り組み、受けた評価を振り返ることが困難でした。しかし、カオナビを導入したことで、職員は過去の評価を簡単に確認できるようになりました。自身の成長を実感し、新たな課題を発見することで、さらなる成長へとつながる評価制度をつくることができたと思っています。

井上様

職員の業績評価や能力評価はもちろん、勤務状況、研修履歴、スキルといった様々な情報が、カオナビによって一元化されました。

例えば、人事異動があった場合、所属長が新しく部下になった職員の持つ経験や課題を確認するには、以前の所属長に問い合わせなければいけませんでした。しかし、情報が一元化され、かつ可視化されたことで、所属長は職員一人ひとりの経験を考慮したうえで、より効果的な課題を与える、または個人に寄り添った教育ができるようになりました。マネジメントの観点からも一定の効果が期待できるツールだと感じています。

情報蓄積と活用で組織全体の成長を加速する!

──最後になりましたが、今後のカオナビにおける活用展望について教えてください。

井上様

カオナビを導入して1年と少しですが、ちょっとした手続きであれば「カオナビでお願いします」と依頼すれば通じるほど浸透してきました。

ただ、浸透はしてきたものの、情報蓄積はまだこれからだと認識しています。情報の蓄積は単なるデータ収集にとどまらず、それを活用することで初めて真価を発揮します。今後はより多くの情報を効率的に集約し、それを基にした分析や施策の展開によって、人事や人材育成における意思決定プロセスを加速させたいと考えています。カオナビの機能を最大限に活用することで、組織全体としての業務効率化や職員一人ひとりの成長支援に繋げていきたいと思っています。

- 設立:

- 1922年12月

- 職員数:

- 3,614名(2025年4月1日時点/会計年度任用職員等を含む。)