Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

企業が持続的に成長するためには、従業員の能力を適切に評価し、公正な処遇や成長の機会を提供することが欠かせません。そのための仕組みとして導入されるのが「人事評価制度」です。

この制度は、従業員の業績や能力、行動を評価し、その結果を昇進や昇給、人材配置に反映させる仕組みです。

しかし、運用が適切でないと、従業員の不満が生じたり、モチベーションが低下したりするリスクもあります。

この記事では、人事評価制度の基本的な仕組みや種類、メリット・デメリットを詳しく解説します。

具体的な導入の手順や成功事例も紹介するので、制度の見直しや導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

MBO、OKR、コンピテンシー評価、360度評価のすべてに対応!評価業務を効率化するなら、人事評価システム「カオナビ」です。導入効果が分かる解説資料の無料ダウンロードは⇒ こちらから

1.人事評価制度とは?

人事評価制度とは、企業が従業員の業績や能力、勤務態度などを評価し、その結果をもとに報酬や昇進、人事配置などを決める仕組みです。

単なる評価のための制度ではなく、組織の目標達成や従業員の成長を支える重要な役割を担っています。

従業員のスキルを明確にし、適切な配置や育成計画の指針となるほか、公正な報酬や役職の決定を通じて、モチベーションを高め、組織全体の生産性を高める効果も期待できます。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

・1on1の進め方がわかる

・部下と何を話せばいいのかわかる

・質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!

●評価シートが自在につくれる

●相手によって見えてはいけないところは隠せる

●誰がどこまで進んだか一覧で見れる

●一度流れをつくれば半自動で運用できる

●全体のバランスを見て甘辛調整も可能

2.人事評価制度の仕組み

人事評価制度は、組織内の人事制度の一つとして位置付けられています。人事制度とは、従業員の処遇に関するさまざまなルールをまとめた枠組みのことです。

人事評価制度は、組織内の人事制度の一つとして位置付けられています。人事制度とは、従業員の処遇に関するさまざまなルールをまとめた枠組みのことです。

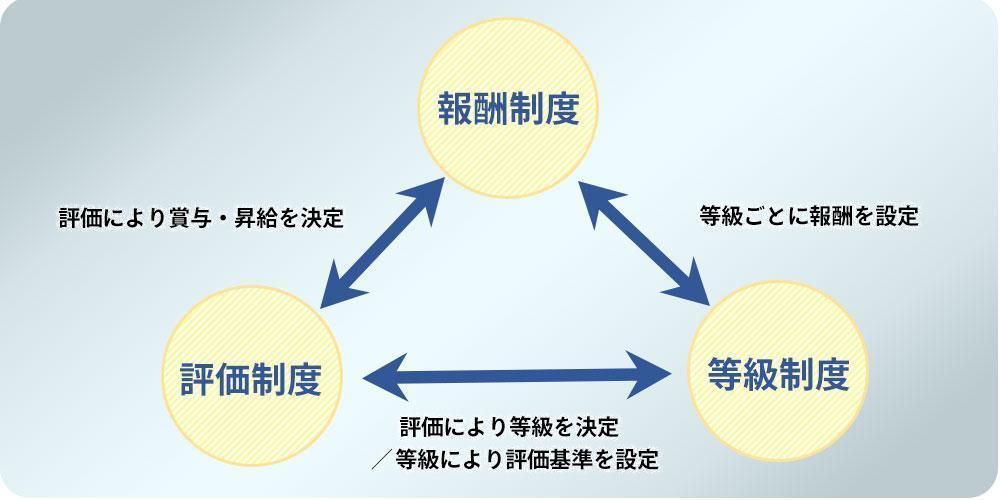

近年では、「評価制度」「等級制度」「報酬制度」の3つの要素を人事制度とする考え方が一般的です。

また、人事評価制度は単独で機能するものではなく、等級の見直しや役職の変更、昇給や賞与の決定など、他の制度と密接に連携しながら運用されます。

そのため、評価結果が直接的に処遇に反映される仕組みが重要となります。

等級制度

等級制度は、従業員の能力や職務内容に応じてランクづけを行い、社内での役割を明確にする制度です。

主な種類には、技術や知識レベルに応じて分類する「職能資格制度」、担当する業務の内容にもとづいて階層化する「職務等級制度」、組織内での役割に応じて分類する「役割等級制度」があります。

この制度を導入することで、従業員が担当すべき業務のレベルや責任範囲が明確になり、キャリアアップの道筋を示すことができます。

等級制度は評価や給与の決定にも影響を与えるため、公平で透明性のある人事評価を実現するための重要な要素となるものです。

等級制度とは?【3つの制度】メリデメ、作り方をわかりやすく

等級制度とは、従業員を能力や職務、役割によってランクわけする制度のこと。人事評価制度を構成する柱のひとつで、ベースとなるものでもあります。

等級制度について、その目的や各等級制度のメリット・デメリット...

評価制度

評価制度とは、等級制度をもとに、企業ごとの行動指標に基づいて従業員の職務遂行能力や成果を測定する制度です。

一般的に「能力評価」「業績評価」「情意評価」の3つの観点を組み合わせ、各部門の特性に応じた評価基準を設定します。

例えば、営業部門では、売上や利益といった数値で測れる「定量的」な目標に加え、提案力の向上や積極的な提案活動の実施といった「定性的」な目標も設定し、それぞれの達成度に応じて評価を行います。

評価制度とは?【種類まとめ】目的、つくり方、制度がない企業

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...

報酬制度

報酬制度とは、従業員の給与や賞与、退職金などを、等級や評価結果に基づいて決定する制度です。

金銭的な報酬(基本給や賞与など)と、非金銭的な報酬(福利厚生や教育支援など)を組み合わせることで、従業員の貢献を適切に反映します。

ただし、報酬の決定基準が不透明だと不満につながるため、その根拠を明確にし、納得感のある制度を整えることが大切です。

報酬制度とは?【制度設計の進め方】事例、目的、種類

報酬制度とは、企業が従業員に支払う報酬のルール・仕組みです。報酬制度は単に従業員の働きに対する対価を支払うだけでなく、従業員のモチベーションアップや人材定着、人件費の最適化などさまざまな目的を持ちます...

評価制度の運用に限界を感じたら、無理せずシステム導入を検討しましょう。カオナビなら無料相談や無料のトライアルで安心して導入検討できます!まずは無料の解説資料をダウンロード⇒ こちらから

3.人事評価制度の目的

人事評価制度の導入目的は、企業によってさまざまです。そこで、この制度を導入することで実現できる主な目的を整理し、確認していく必要があります。

企業理念・ビジョンの浸透

人事評価制度は、企業が従業員に求める行動や成果を明確にし、企業理念やビジョンを社内に浸透させる役割を担っています。

それを明文化し、従業員と共有することによって、日々の業務や判断に反映しやすくなり、経営の方向性との一貫性を保つことができます。

これにより、従業員は自身の役割や目標を理解し、組織全体の目標達成に向けた意識が高まり、協力しながら業務に取り組めるようになるでしょう。

公平な評価・処遇の決定

人事評価制度を導入することで、従業員の能力や業績を適正に評価し、公平な処遇を実現できます。

評価基準が不明瞭だと、努力が給与や昇格に反映されないと感じ、不満を持つ従業員がうまれる可能性があります。

これが続くと、会社への信頼が低下する要因になりかねません。評価基準を明確にし、透明性の高い評価を行うことで、従業員の納得感を高めることができます。

人材育成の促進

企業の方針に沿った目標を設定し、進捗に応じて軌道修正を行い、評価(フィードバック)を踏まえて次の目標を決めます。

このサイクルを繰り返すことで、組織や人材の理想的な成長を促すことができます。さらに、評価を通じて各従業員の強みや課題を把握することで、適切な研修計画や業務の割り振りが可能になります。

個々の成長ニーズに応じたサポートが行えるため、組織全体の人材レベル向上と個人のキャリア形成を両立させることができるでしょう。

従業員のモチベーション向上

適切な評価とそれにもとづく処遇は、従業員のモチベーションを高める効果があります。

誰でも、自分の成果や努力が正当に評価されると嬉しく感じ、その達成感が次の挑戦への意欲につながるものです。

また、評価制度だけでなく、等級制度や報酬制度と組み合わせることで、昇格や昇給が実現すれば、従業員の企業への愛着や帰属意識もより強まるでしょう。

これにより、従業員のさらなるパフォーマンスが向上も期待できます。

タレントマネジメントシステム「カオナビ」なら人事評価運用の効率化はもちろん、人材情報をもとに一人ひとりに合った配置や育成の実現が可能です。

導入効果がわかる無料の解説資料のダウンロードは ⇒ こちらから

4.人事評価制度における評価の種類

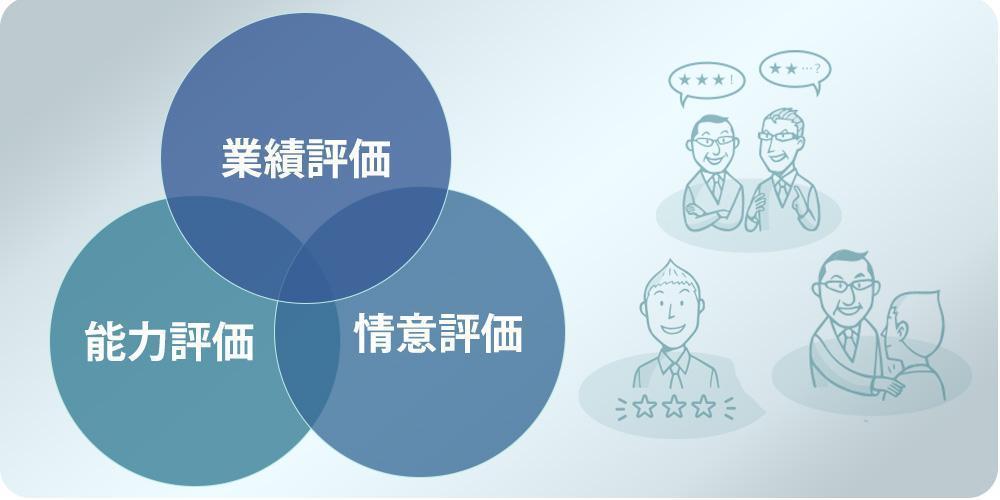

人事評価制度は、従業員の成果を測る「業績評価」、スキルや知識を評価する「能力評価」、職務態度を判断する「情意評価」の3つを基本に設計されます。

企業ごとに評価基準は異なりますが、代表的なこの3つの評価について、それぞれの特徴を見ていきましょう。

業績評価

業績評価とは、従業員が一定の期間内に達成した成果を測る評価のことです。

どのような成果を上げ、組織にどれだけ貢献したかを客観的に判断するために、数値で測れる指標を設定することが重要になります。

業績評価の主な指標として、以下の項目が挙げられます。

- 目標達成率

- 売上高

- 契約件数

- プロジェクト完了度

- 生産量

- 提案・企画の数

- コスト削減率

業績評価とは?【目標設定・書き方例】人事考課制度

目標管理・MBO運用の負担が大きく、通常業務が圧迫されていませんか?

カオナビならMBOに欠かせない目標設定、面談管理、評価を一気に効率化!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp ...

能力評価

能力評価とは、従業員が業務を遂行する上で必要なスキルや経験をどの程度持ち、それを実際に活かせているかを測る評価のことです。

スキルや知識を持っているかではなく、職務の中でどれだけ発揮できているかが評価のポイントとなります。

評価基準として設定される能力には、次のようなものがあります。

- リーダーシップ

- コミュニケーション力

- 問題解決力

- 企画力

- 提案力

能力評価とは? 項目と評価基準、目標・評価シートの書き方を解説

能力評価は人事評価項目の一つであり、職務遂行に必要なスキルや能力を評価する評価方法です。能力評価は定性的な評価項目であるため、導入する際はその性質や目的を理解し、適切な評価基準を設定して運用していくこ...

情意評価

情意評価とは、従業員の業務に対する姿勢や意欲を測る評価です。

職場での協調性や規律を守る姿勢、自発的に行動する責任感など、数値では表しにくい要素が含まれるため、評価者の主観に左右されやすい傾向があります。

しかしながら、その特性を活かし、定量的な指標では測りにくい行動面や態度の評価として活用されます。

情意評価の対象になるのは、主に以下のような項目です。

- 主体性

- 責任感

- 協調性

- 規律性

これら3つの評価を組み合わせることで、従業員の多面的な評価が可能となり、適切な人材育成や配置、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

情意評価とは?【わかりやすく解説】項目例、評価基準

情意評価の成功に欠かせない面談管理と評価業務をまとめて効率化。

人事評価システム「カオナビ」で、評価の質を上げ、従業員エンゲージメント向上!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp ...

MBO、OKR、コンピテンシー評価、360度評価のすべてに対応!評価業務を効率化するなら、人事評価システム「カオナビ」です! 解説資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

5.人事評価制度のメリット

人事評価制度を導入することで、以下のようなメリットが期待できます。

- 生産性や業績向上が期待できる

- 最適な人材配置を実現できる

- 社内コミュニケーションが活発になる

- 組織の活性化につながる

生産性や業績向上が期待できる

企業の生産性や業績を高めるには、従業員に明確な目標を示し、一丸となって取り組むことが不可欠です。

そのためには、人事評価制度を企業理念や経営方針、経営目標と結びつけ、評価項目や基準に適切に反映させる必要があります。

これにより、企業が求める人材像や進むべき方向が明白になり、従業員も自身の目標を理解しやすくなります。目標が明確になることで、業務への意識が高まり、より効率的に取り組めるようになるでしょう。

特に、目標設定と定期的なフィードバックを組み合わせることで、従業員の意識改革が促され、結果として組織全体の生産性向上につながります。

最適な人材配置を実現できる

定期的な評価を行うことで、従業員それぞれのスキルや特性を把握できます。これにより、一人ひとりの強みを活かした適切な人材配置が可能となり、組織全体の効率が向上します。

さらに、個々の適性に合った業務を任せることで、従業員自身も成長を実感しやすくなり、仕事へのやりがいを感じやすくなるでしょう。

社内コミュニケーションが活発になる

評価プロセスの中で、上司と部下の間での面談やフィードバックが行われることで、コミュニケーションの機会が増加します。

これにより、従業員は自身の業務に関する意見や提案をしやすくなり、組織内の情報共有が促進されます。結果として、社内の風通しが良くなり、働きやすい環境が整うでしょう。

組織の活性化につながる

目標を達成するには、従業員同士の協力が不可欠です。そのため、評価制度を通じて企業のビジョンや目標を明確に示すことで、組織全体の方向性が統一され、チームワークが強化されます。

これにより、職場の活性化が促され、円滑な協力体制が築かれます。さらに、従業員が自らの役割を理解し、やりがいを持って働ける環境が整うことで、仕事への意欲が高まり、エンゲージメントの向上にもつながるでしょう。

人事評価を効率化するなら、MBO、OKR、コンピテンシー評価、360度評価のすべてに対応するカオナビです。

カオナビ解説資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

6.人事評価制度のデメリット

人事評価制度には多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。

- 運用に労力がかかる

- 評価に影響しない業務が滞る

- 評価への不満が生じる

- 人材育成の幅が狭まる

運用に労力がかかる

人事評価制度を導入・運用するには、評価基準の策定や評価者の育成など、専門的な知識と経験が必要です。

評価基準が曖昧であれば、制度の効果を十分に発揮できません。運用の段階では、評価シートの作成・配布、進捗管理、回収後のデータ整理など、多くの業務が発生し、人事担当者の負担が増す可能性があります。

さらに、目標設定や上司の評価業務、評価結果のフィードバック面談などは、人事部門だけでなく、従業員自身にも負担がかかる点に注意が必要です。

評価に影響しない業務が滞る

評価される業務に従業員の意識が集中し、評価には直接反映されない業務が後回しにされるリスクがあります。

例えば、顧客対応やチームのサポートなど、数値化が難しい業務は重要であるにもかかわらず、評価基準に含まれないことで軽視されがちです。

特に成果主義が強い組織では、評価項目と関係のない業務が疎かになり、結果として組織全体の業務バランスが崩れる恐れがあります。

評価への不満が生じる

評価基準が曖昧だったり、評価者の主観が強く影響すると、従業員が評価結果に不満を抱くことがあります。特に、自己評価と上司の評価に大きな差があると、不公平に感じるでしょう。

また、相対評価を採用すると、他の従業員との比較で評価が下がるケースがあり、過度な競争意識が生まれることでチームワークが損なわれる可能性もあります。

こうした不満が蓄積すると、モチベーションの低下や離職につながるリスクが高まるため、評価の透明性と公平性を確保することが重要です。

人材育成の幅が狭まる

厳格な評価制度を導入すると、定められた基準に沿った能力ばかりが重視され、従業員の多様な才能や個性が十分に活かされないことがあります。

例えば、評価項目に含まれていない分野で優れたスキルを持つ人材がいても、その力を発揮する機会が限られ、適材適所の配置が難しくなるでしょう。

近年、環境の変化によって、新たな事業展開や戦略の見直しが求められるケースが増えています。

しかし、評価基準が限定的だと、社内で適した人材を見極めることが難しくなり、必要なポジションに適任者を配置できないリスクが生じます。

こうしたリスクを防ぐためには、ピアボーナス制度の導入など、従業員の自主性を尊重する環境づくりを意識することが大切です。

人事評価制度の7つのメリットと4つのデメリットとは? 対策とあわせて解説

人事評価制度は、正しく運用することでさまざまな組織課題の改善に役立つ制度です。一方で不適切な運用は、組織運営や業績に悪影響をもたらします。

本記事では、組織運営に欠かせない人事評価制度がもたらす7つの...

人事評価制度のデメリットを打ち消すための施策の実行には、人事担当者の余裕が必要不可欠です。カオナビなら煩雑な人事業務を効率化し、人事担当者が本質的な人事業務に取り組むための余裕を生み出します。

カオナビ解説資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

7.人事評価制度の導入手順

人事評価制度を導入する際は、どのような手順で進めるべきでしょうか。

ここでは、基本的な流れと具体的な進め方を10ステップで詳しく解説します。

- 現状を分析する

- 導入目的を明確にする

- 職種や職位を定義する

- 評価項目を設定する

- 評価基準を設定する

- 待遇への反映方法を規定する

- 評価者の教育を行う

- シミュレーションを行う

- 従業員に周知し、運用を開始する

- 導入後の評価・改善を行う

①現状を分析する

まず、自社の現状を把握することから始めましょう。現行の評価制度が企業理念や経営戦略と一致しているか、また、従業員が直面している課題は何かを整理します。

例えば、「人材が育たず、競争力が向上しない」「離職率が高く人材が定着しない」といった漠然とした問題から出発し、より詳細な分析を行います。

どの社員層が、どのような悩みを抱えているのか、また理想的な状態は何かを明確にすることで、「成果が評価に正しく反映されない」「テレワーク環境では適切な評価が難しい」といった具体的な課題も見えてくるかもしれません。

こうした情報を整理することで、評価基準として設定すべき項目や、重点的に取り組むべきポイントが明確になります。職種や役職によって課題は異なるため、多様な部署や立場の意見を集約することが重要です。

②導入目的を明確にする

次に、人事評価制度の目的を明確にしましょう。企業理念やビジョン、現状の課題をもとに、企業が求める「理想の社員像」を考え、それに沿った評価の目的を設定します。

例えば、「従業員のモチベーション向上」や「組織全体の生産性向上」など、具体的な目的を定めることで、評価制度の方向性がはっきりし、後の設計や評価項目の決定がスムーズに進みます。

また、経営層だけでなく、従業員の意見を取り入れることで、制度への理解が深まり、協力を得やすくなるでしょう。

③職種や職位を定義する

評価体系は「職種」「職位」「評価要素」の組み合わせで構成されます。

まず、職種と職位を明らかにし、各職務に応じた評価要素を設定します。

- 職種:営業職、技術職など職業の種類

- 職位:部長、係長など組織でのランク

④評価項目を設定する

評価項目は「業績」「能力」「情意」の3軸で設計し、職種ごとの特性を反映させます。

- 業績評価:売上目標達成率、プロジェクト遂行度、企画提案数など

- 能力評価:課題解決力、リーダーシップ、問題解決能力、リスク管理能力など

- 情意評価:協調性、積極性、規律性など

これらを部門の特性に応じて重みづけします。例えば、管理職は業績評価を重視する一方で、営業職は業績評価と情意評価を同じくらい重要視するといった形です。

この段階で、評価結果が昇進や報酬にどのように影響するかを明確にし、制度全体のバランスを取ることが大切です。

⑤評価基準を設定する

続いて、評価基準を設定します。

人事評価制度の評価基準には、主に以下の2種類があります。

- 偶数段階評価(4段階評価や6段階評価など)

- 奇数段階評価(5段階評価や7段階評価など、中間の評価値を含む)

従来、人事評価では5段階評価が一般的に用いられてきました。

しかし、最上級や最下級の評価がつけられることは少なく、多くが「普通」に偏る傾向があり、評価の差が明確になりにくいという点が課題です。

一方、4段階評価では中間の評価がなくなるため、評価者はどちらかに判断を下さなければならず、曖昧な評価を避けることができます。

これにより、より適正な評価が可能になります。また、評価の段階数が多いほど細かい評価が可能ですが、増えすぎると評価者が迷いやすくなり、判断が難しくなります。

そのため、適切な評価基準を設定し、運用しやすい段階数を選ぶことがポイントです。

評価基準とは?【作り方をわかりやすく】目的、項目の具体例

評価基準とは評価するための水準であり、公平かつ客観的な評価を行ううえで重要な指標です。人事評価への不満は優秀人材の離職の原因ともなり、最悪のケースでは業績不調を招く恐れもあります。

今回は、評価基準と...

⑥待遇への反映方法を規定する

人事評価制度における各評価項目が、待遇にどのように反映されるかを明確に定めます。

評価結果をもとに等級制度で従業員のランクを決め、それに応じた「報酬制度」を機能させるのが一般的です。

一方で、等級制度を設けず、人事評価と報酬制度のみで構成される「ノーレイティング」を採用する企業もあります。

⑦評価者の教育を行う

評価の公平性と一貫性を保つために、管理職やリーダーを対象に評価者研修を実施しましょう。

この研修では、評価基準の正しい理解や、主観を排除する方法を学び、評価シートの適切な活用法を習得します。

また、実践的なトレーニングを行うことで、評価基準の解釈のずれや評価のばらつきを防ぎ、従業員が納得しやすい公正な評価を実現できます。

⑧シミュレーションを行う

完成した人事評価制度をすぐに本格運用するのはリスクがあります。

まずは特定の部門で試験運用を行い、評価者の意見を収集しながら、評価結果の傾向を分析します。

それをもとに、評価項目や基準、点数配分を適切に調整し、制度の精度を高めてから正式導入を進めましょう。

⑨従業員に周知し、運用を開始する

制度の詳細を従業員に周知し、運用を開始します。

説明会の開催やマニュアルの配布を通じて、制度の目的、評価基準、評価結果の反映方法などを分かりやすく説明しましょう。

従業員からの質問にも丁寧に対応し、疑問点を解消することで、理解と納得を得ることが大切です。

評価基準を明確に把握することで、社員は経営方針に沿った目標を立てやすくなり、それに向けた行動を意識しやすくなります。

⑩導入後の評価・改善を行う

運用後は、評価者と従業員が1対1の面談を行い、評価結果を適切にフィードバックします。

疑問点があれば迅速に解消し、評価の透明性を高めることが大切です。

面談を通じて制度の課題が明らかになることもあるため、適宜見直しを行い、自社に最適な評価制度へと改善を重ねていきましょう。

また、従業員のモチベーション向上や公平な処遇の実現など、制度導入の目的が着実に達成されているかを定期的に分析します。

そのために、従業員満足度調査を実施し、評価制度への理解度や納得度を把握するのも効果的です。

さらに、人事評価制度が適切に機能しているか、人事評価エラーが発生していないかなど、多方面から検証し、改善点を反映した制度へとアップデートしていくことが大切です。

カオナビなら導入効果や導入スケジュールについて無料でご相談が可能です。無料のオンライン相談は ⇒ こちらから

8.人事評価制度における代表的な評価手法

人事評価の手法にはさまざまな種類があり、各手法の特徴を理解することが、効果的な人事評価制度の構築には欠かせません。

ここでは、代表的な評価手法を9つ紹介します。

- 自己評価

- 上司評価(垂直評価)

- 360度評価(多面評価)

- 目標管理制度(MBO)

- OKR

- コンピテンシー評価

- バリュー評価

- ノーレイティング

- ピアボーナス

自己評価

自己評価とは、従業員自身が自らの業務遂行状況や成果、スキルについて評価を行う手法です。

この方法は、自己認識を深め、自己成長の促進につながります。また、上司との評価面談時に自身の考えを明確に伝える材料にもなるでしょう。

ただし、主観的になりやすく、過大評価や過小評価のリスクがあるため、人事評価の結果には反映させない場合もあります。

自己評価とは? 【簡単に】高い人の特徴、メリット、重要性

人事評価は人事、上司、部下すべての関係者にとって負担です。

カオナビでシステム化し、煩雑な紙やExcelでの運用から脱却しませんか?

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセ...

上司評価(垂直評価)

上司評価は、直属の上司が部下の業務遂行状況や成果、行動を評価する一般的な手法です。

上司は日常的に部下の業務を観察しているため、適切な評価が期待できます。

ただし、評価者の主観性が影響しやすく、公平性を確保するためには明確な評価基準の策定や評価者のトレーニングが不可欠です。

360度評価(多面評価)

360度評価は、上司・部下・同僚・顧客など複数の関係者が評価対象者を多角的に評価する手法です。

通常、評価は匿名で実施され、本人には集計された結果のみがフィードバックされます。複数の評価者から意見を得ることで、より客観的な評価となり、本人の納得感も高まりやすいのが特徴です。

ただし、評価者間での評価基準のばらつきや、評価者の負担増加といった課題もあります。導入時には、評価基準の統一や評価者への適切な説明が必要です。

360度評価とは? 目的や導入効果、メリット、運用方法をわかりやすく解説

タレントマネジメントシステムなら評価業務を効率化!

導入効果や、具体的な導入手順、システムの選び方を解説

⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

360度評価の工程を半...

目標管理制度(MBO)

MBOは「Management by Objectives」の略称で、日本語では「目標管理制度」と訳されます。従業員が自身で目標を設定し、その達成度を評価する手法です。

個人目標と組織目標を連動させることで、自主性やモチベーションを高める効果があります。ただし、目標の質が個人によってバラつきやすいため、上司と対話しながら調整することが大切です。

目標管理制度(MBO)とは? 意味や目的、メリット・デメリット、導入方法を簡単に解説

面倒な目標管理(MBO・OKR)と人事評価の悩みをまとめて解決

クラウド型の人事評価システム「カオナビ」なら費用を抑えて導入可能

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...

OKR

OKRは「Objectives and Key Results」の略で、企業と従業員の目標を連携させるための目標管理手法です。

具体的には、達成すべき目標(Objectives)と、それを実現するための主要な成果(Key Results)を設定し、進捗を可視化しながら管理します。

高い目標を掲げ、挑戦的な取り組みを促す点が特徴です。そのため、一般的にOKRの達成基準は60~70%とされ、高い目標に向けて努力するプロセス自体を重視する仕組みになっています。

ただし、本来OKRは目標達成を支援するためのフレームワークであり、目標管理の手法として人事評価と直接結びつけることは推奨されていません。

しかし、一部の企業では評価制度の一環として取り入れられているケースもあります。

OKRを評価に用いると、従業員が確実に達成できる目標を設定しやすくなり、挑戦的な目標を掲げるという本来の目的が損なわれる可能性があるため、慎重な運用が求められます。

OKRとは? 【Googleが使う目標管理ツール】KPI・MBOとの違い

Excel、紙の目標設定・評価シートを豊富なテンプレートでクラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で、時間が掛かっていたOKR・MBOの問題を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonav...

コンピテンシー評価

コンピテンシー評価は、優れた業績を上げている従業員の行動や能力を基準にし、他の従業員を評価する手法です。

具体的な行動やスキルを評価基準とするため、評価の透明性や公平性が向上し、納得感のある評価がしやすくなります。

ただし、企業ごとに適したコンピテンシーモデルを構築するには、時間と労力がかかります。そのため、自社の組織文化や業務内容に合わせて、実践的な評価基準を策定するようにしましょう。

コンピテンシー評価とは? 項目例、メリット、導入手順、注意点を簡単に解説

コンピテンシー評価には、ハイパフォーマーの共通点の見える化が必須。

人事評価システム「カオナビ」で、コンピテンシー評価・モデル作成の問題を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.j...

バリュー評価

バリュー評価は、企業が掲げる価値観や行動指針に沿って従業員が行動できているかを評価する手法です。この評価を取り入れることで、企業文化の浸透や組織の一体感を強める効果が期待できます。

成果だけでは測れない「業務に取り組む姿勢」や「成果に至るまでの過程」を評価できる点が特徴ですが、一方で、数値化しにくく、評価者の主観が入りやすいという課題もあります。

そのため、この評価を導入する際は、誰でも理解しやすい明確な行動規範の設定が重要です。

バリュー評価とは? 特徴やメリット、書き方と具体例を解説

近年、多くの企業が導入を進めている「バリュー評価」は、従業員の行動を企業の価値観やミッションに照らし合わせて評価する人事評価制度です。企業の一体感や従業員のモチベーション向上に寄与するため、注目されて...

ノーレイティング

ノーレイティングは、従来の数値やランクづけによる評価を廃止し、上司と設定した目標の達成度や定期的な面談を通じて評価を行う手法です。

アメリカの企業を中心に広がり、数値による評価を設けないことで、従業員のプレッシャーを軽減し、成長の方向性を柔軟に調整できる点が特徴です。

人事評価制度では、四半期や半期ごとに上司がフィードバックを行うのが一般的ですが、ノーレイティングではリアルタイムで評価を行うため、目標達成のスピードが上がり、従業員のモチベーション向上にもつながります。

市場の変化が激しい企業にとっては、成長を促す手法として有効ですが、頻繁な評価が求められるため、評価者の負担が増え、現場が混乱するリスクもあります。

導入に際しては、運用の仕組みを整え、評価の負担を軽減する工夫が必要です。

ノーレイティングを導入しても、人事評価が必要なことに変わりありません。廃止を考えたくなるほど負担の大きい人事評価なら、システム化で解決しませんか?

人事評価にかかる時間を10分の1にした実績多数のカオナビの解説資料のダウンロードは ⇒ こちらから(無料)

ノーレイティングとは? 評価制度のメリット・デメリット、事例

ノーレイティングを導入しても、人事評価は必要です。

廃止を考えたくなるほど負担の大きい人事評価は、システム化で解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無...

ピアボーナス

ピアボーナスは、「peer(仲間)」と「bonus(報酬)」を組み合わせた造語で、従業員同士が互いの成果や貢献を認め合い、感謝の意を込めて少額の報酬やポイントを贈る制度です。

上司からの評価だけでなく、同僚からの評価も反映されるため、従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上が期待できます。また、チームワークの強化や組織内のコミュニケーション活性化にもつながるでしょう。

ただし、導入前に運用でかかるコストを試算し、投資に見合う効果が得られるか慎重に検討する必要があります。

ピアボーナス制度とは?【目的・メリットをわかりやすく】

ピアボーナスは、従業員同士が賞賛や承認とともに少額の報酬を互いに送り合う仕組みです。今までの給与制度にはなかった新しい仕組みとして、多くの企業で制度として採用されています。

ピアボーナスの効果や導入...

9.人事評価制度の課題

人事評価制度の導入や運用に際してはさまざまな課題が生じることがあります。ここでは、主な課題とその解決策を詳しく解説します。

制度が定着しない

人事評価制度を導入しても、従業員に十分に理解されず、運用が定着しないことがあります。

これは、制度の目的や内容が明確に伝わっていないことが主な原因です。従業員が評価制度の意義を理解し、自身の成長やキャリア形成に役立てる意識を持つことが重要です。

そのためには、導入時の説明会や定期的な研修を通じて、制度の目的や運用方法を丁寧に伝えることが効果的です。

部署・評価者によって評価にばらつきが出る

同じ評価制度を使用していても、評価者の主観や解釈の違いにより、評価結果にばらつきが生じることがあります。

これは、評価基準が曖昧であったり、評価者の訓練が不足していることが原因です。この問題を解決するために、評価基準や項目を明確に定め、評価者間で共通の理解を持てるようにしましょう。

さらに、評価者に対する研修やトレーニングを実施し、評価スキルを高めることで、公平性と一貫性を保つことができます。

評価と報酬のバランスが取れていない

評価結果が適切に報酬や昇進に反映されない場合、従業員のモチベーション低下や不満の原因となります。さらに、評価と報酬の関係が不明瞭だと、評価制度自体の信頼性も損なわれます。

そのため、評価結果がどのように報酬や昇進に影響するのかを明確にし、従業員に対して分かりやすく説明する必要があります。

自社でやりたいことが人事評価システムで実現できるのか? そんな疑問をお持ちでしたら、お気軽にカオナビにご相談ください! オンライン無料相談のお申し込みは ⇒ こちらから

10.人事評価制度導入のポイント

人事評価制度を円滑に導入し、適切に運用するために押さえておきたいポイントを解説します。

評価項目を厳選する

評価項目の選び方は、人事評価制度の効果に大きく影響します。項目が多すぎると、評価が複雑になり、評価者・被評価者ともに負担が増えてしまいます。

反対に、項目が少なすぎると評価の公平性や網羅性が損なわれる可能性もあります。

そのため、組織の目標や価値観に直結する項目を厳選し、明確で具体的な評価基準を設定することが大切です。

これにより、評価の透明性が向上し、従業員も納得しやすくなります。

評価基準のガイドラインを作成する

人事評価制度を導入する際は、評価の基準や方法を明確にしたガイドラインを作成しましょう。これにより、評価の一貫性と公平性が保たれ、制度の運用がスムーズになります。

また、ガイドラインの内容を従業員にしっかり周知することも大切です。

どのような基準で評価されるのか、何が評価の対象となるのかを明確に伝えることで、従業員は自身の努力の方向性を理解しやすくなり、モチベーション向上にもつながります。

定期的に内容を見直す

人事評価制度は、一度導入すれば終わりというわけではありません。

組織の成長や市場環境の変化に対応できるよう、定期的に制度の適用状況を検証し、必要に応じて改善を行いましょう。

例えば、従業員数が増えることで、従来の評価制度が適切に機能しなくなることがあります。また、事業の拡大や業務プロセスの変更に伴い、求められるスキルや評価基準が変わるケースも少なくありません。

そのため、評価制度が実態に合っているかを定期的に確認し、必要に応じて調整することをおすすめします。

さらに、従業員の意見を積極的に取り入れながら制度を改善することで、評価への納得感が高まり、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。

リモートワークへの対応を行う

リモートワークの普及に伴い、従来の評価方法だけでは適切な評価が難しくなる場合があります。

オンライン上でのコミュニケーションや業務遂行状況を評価に反映させるための新しい基準やツールの導入が求められます。

例えば、定期的なオンライン面談やプロジェクト管理ツールを活用し、業務プロセスや成果を可視化することで、公平な評価を実現することが可能です。

導入効果がわかる無料の解説資料のダウンロードは ⇒ こちらから

11.人事評価制度の改善事例

最後に、人事評価制度の改善事例として、株式会社湖池屋と塩尻市役所の取り組みを紹介します。

株式会社湖池屋

「ポテトチップス のり塩」などで知られる総合スナックメーカー、株式会社湖池屋。同社は2016年に和の老舗を感じさせるコーポレートロゴへと刷新し、リブランディングを実施。

その後、人事評価制度の見直しに着手し、2020年にはカオナビを導入しました。加えて「スマートレビュー」という評価運用フロー機能を使用し、面談や目標・評価の記入・確定を一元管理できるようにしました。

従来通りエクセルで評価シートを作成しつつ、各部門で評価確定後に本部長が精査・最終決定を行う「評価調整会」では、評価結果をCSVで一括ダウンロードできるようになり、データ集計の負担が大幅に軽減されています。

約540名分の評価データを手作業で整理していた以前と比べ、効率化が実現しただけでなく、社員の詳細情報を即座に確認できるようになったため、より丁寧な議論と適正な評価が可能になりました。

また、評価フローの可視化により、目標設定の進捗管理が容易になり、「期初に定めた目標にもとづき行動計画を立て、日々目標を意識しながら業務に取り組む」文化が根付くという意外な効果も。

営業部門では、数値目標だけでなく定性的な目標も意識するようになり、組織の活性化につながるなど、経営面にも良い影響をもたらしています。

参照:カオナビ「フローの可視化で人事評価も1on1も“実のある”ものに。湖池屋の人事制度改革」

塩尻市役所

塩尻市では、2008年度から自治体として比較的早く人事評価制度を導入し、評価結果を昇給や勤勉手当に反映してきました。

しかし、導入から約15年が経つ中で、フィードバックの仕組みが不十分だったり、評価結果を昇任や人材配置に活用できる仕組みが整っていなかったりと、いくつかの課題が浮上していました。

さらに、評価結果や承認に関するデータ、人事異動の意向調査データがバラバラにエクセルで管理されていたため、一元的なデータ管理や分析ができないという問題もありました。

そこで、2021年度から人事評価制度の改革に着手。戦略的な人材マネジメントの実現に向けて「カオナビ」を導入しました。

「スマートレビュー」機能を活用することで、人事評価の進捗管理が効率化されるとともに、課題だったフィードバックの仕組みも構築。さらに、評価結果のデータを蓄積できるようになりました。

2023年度からは「シナプスツリー」機能を活用し、人事評価結果や異動に関する意向調査データを連携。これにより、必要な情報を俯瞰しながら異動検討を進められるようになり、昇任・昇給や人材配置の最適化が可能になりました。

また、「プロファイルブック」機能の導入で、人材情報を職員の顔写真付きで可視化されるようになったことで、決裁や相談時に事前に相手の顔を確認できるなどの利便性も向上しました。

参照:カオナビ「変化が著しい時代を、人事DXで乗り越える––塩尻市の次なる挑戦」

【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】

評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。

OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!

●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる

●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる

●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる

●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

カオナビで人事評価を【システム化】することで、評価の“質”や“納得度”を上げるような時間の使い方ができます

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)