コンピテンシーの活用には、ハイパフォーマーの共通点の分析が必須です。

タレントマネジメントシステムで、コンピテンシー評価・モデル作成の問題を解決!

⇒ タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

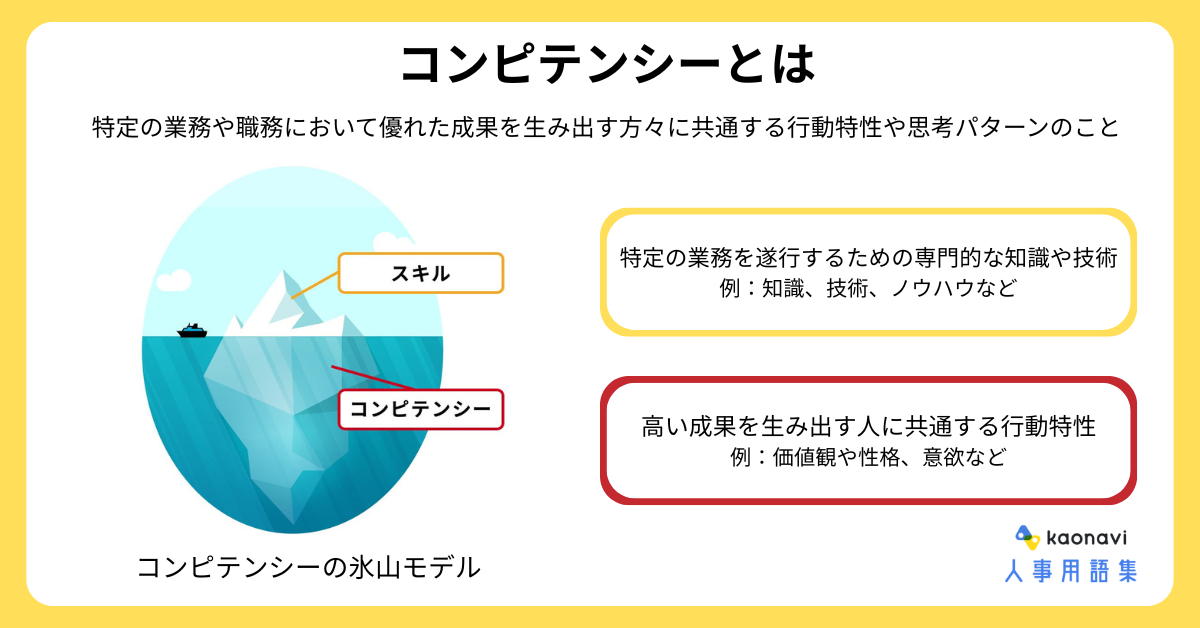

コンピテンシーとは、高いパフォーマンスを発揮する人物に共通して見られる行動特性のことです。

もともと「コンピテンシー(Competency)」という言葉には、能力・資格・適性などの意味があり、ビジネスの場では行動のもととなる価値観や思考、性格などを指すようになりました。

スキルや知識、行動などと比べて可視化するのが難しい一方で、優れた成果を出すための重要な要素とされています。

この記事では、コンピテンシーが注目される理由や活用するシーン、メリット・デメリットなどを解説します。コンピテンシーは、自社で役立つものなのかを知りたい方はぜひお読みください。

ただし、コンピテンシーモデル作成には時間と労力がかかるため、人事部門の負担増加も課題です。

採用面接では過去の行動や思考パターンから応募者の能力を評価するため、新卒や未経験者の適性判断にも効果的でしょう。

ハイパフォーマーを分析し、コンピテンシーを特定。採用や育成の効率化を実現!

タレントマネジメントシステム「カオナビ」の機能がわかる解説資料をプレゼント

資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

1.コンピテンシーとは?簡単にわかりやすく解説

コンピテンシーとは、特定の業務や職務において優れた成果を生み出す方々に共通する行動特性や思考パターンのことです。

組織内では、目に見えにくい「意欲」「姿勢」「思考パターン」などを可視化し、安定して成果を出す人材に共通する行動特性を抽出・モデル化します。

コンピテンシーは、知識やスキルだけでなく、価値観や性格、意欲などの内面的な要素を含んだあらゆる側面で判断します。

成果に結びつく行動基準が明確化されることから、人事評価や育成に活用され、ビジネスシーンでも広く用いられている概念です。

行動特性とは?【ハイパフォーマー特徴一覧】4タイプを解説

行動特性とは、従業員の思考や行動パターンのことです。行動特性を活用すれば、採用や人材育成の効率化に役立ちます。

今回は行動特性とは何かをふまえて、行動特性の活用シーンや活用するメリット・デメリット、ハ...

コンピテンシーの歴史

コンピテンシーの概念は、1970年代にアメリカの心理学者マクレランド氏の研究がきっかけとなります。

マクレランド氏は、学歴やIQではなく、具体的な行動こそが業績に直結するコンピテンシーを提唱しました。

彼の調査によって、学歴や知能と業績の間に強い相関は見られず、高い業績を上げる人々には共通の行動特性が存在することが明らかになったのです。

結果、成果を出す人材の行動をフレーム化する「コンピテンシー」の概念が注目され、企業でも導入が広がりました。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

●1on1の進め方がわかる

●部下と何を話せばいいのかわかる

●質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【コンピテンシー活用の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決】

タレントマネジメントシステム「カオナビ」を使って、評価業務の時間を1/10にした実績多数!

●コンピテンシー特定に必要な人材情報を一元化できる

●幹部候補など優秀人材をリスト管理できる

●優秀人材に共通する特性(コンピテンシー)を分析できる

●コンピテンシー評価を仕組み化・半自動化できる

●特定したコンピテンシーを採用や育成に活かせる

2.コンピテンシーの類語や関連語との違い

コンピテンシーは、人事評価や人材育成の分野で頻繁に使用される用語ですが、似たような概念を表す言葉がいくつか存在します。

類語や関連語との違いをいくつか紹介します。

- コア・コンピタンスとの違い

- ケイパビリティとの違い

- スキルとの違い

- アビリティとの違い

コア・コンピタンスとの違い

コア・コンピタンスとは、組織全体がもつ強みや独自の能力のことです。

企業の競争優位性を生み出す源泉となる技術や知識、組織的な能力を指し、市場での差別化要因となります。

一方、コンピテンシーは個々の従業員がもつ、高い成果につながる行動特性や能力のことです。企業全体か個々か、という点で大きく異なります。

たとえば、ホンダの「エンジン技術」は、コア・コンピタンスに該当します。

ホンダのエンジン技術は、二輪車や四輪車、さらには汎用製品(耕うん機、発電機など)に搭載される高性能・高効率な小型エンジンの設計・製造における独自技術のことです。

「企業の競争力を生む資産=コア・コンピタンス」として代表的に紹介されます。

反対に、開発部門の社員一人ひとりに見られる「粘り強く試行錯誤を重ねる姿勢」は、個人のコンピテンシーにあたります。

参考:本田技研工業株式会社「https://www.honda.co.jp/」

コアコンピタンスとは? ケイパビリティとの違いや意味・事例を簡単に解説

企業が長期的に競争力を維持していくには、他社には真似できない「自社ならではの強み」が必要不可欠です。こうした中核の強みを「コアコンピタンス(Core Competence...

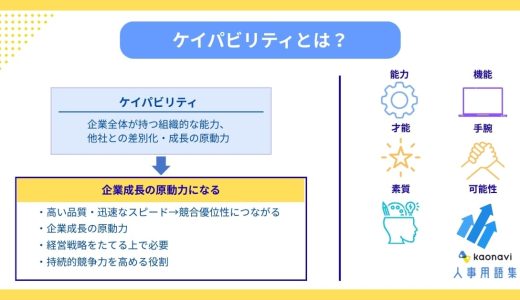

ケイパビリティとの違い

ケイパビリティとは、本来は能力や才能、素質などを意味し、ビジネスシーンでは主に組織全体の強みや競争優位性を指します。

コア・コンピタンスと同様に、対象が「企業」や「組織」である点がコンピテンシーとの違いです。

たとえば、業務マニュアルを読んで仕事を遂行できるスキルがケイパビリティに該当します。

一方、困難な局面で周囲と連携しながらマニュアルを超えて成果を出す力は、個人のコンピテンシーです。

ただし、コンピテンシーは、組織内で高い成果を上げる従業員の行動特性を指します。

つまりコンピテンシーを強化することは、組織のケイパビリティを高める重要な要素となるという関連性があります。

ケイパビリティ/Capabilityとは? ビジネスでの意味を簡単に

ケイパビリティとは企業が持つ強みのこと。ケイパビリティを生かすには、どんな戦略をどのように実践したらよいかを把握することが必要です。

ケイパビリティの具体例

人事担当者が知っておくべき自社のケイパ...

スキルとの違い

スキルとは、教育や訓練を通じて習得した専門的な知識や技術のことで、プログラミング能力や語学力、資料作成の技術などが該当します。

コンピテンシーは、業務で技能を発揮するために必要な資質や思考特性を指します。

スキルを相手や場面に応じて最適な構成に変える「柔軟性」や「状況判断力」はコンピテンシーです。

スキルを持っていても、適切に活かすコンピテンシーがなければ、十分な成果につながりません。

スキルは「できること」、コンピテンシーは「成果につなげる力」です。

アビリティとの違い

アビリティとは、本来は能力や技量を意味する用語で、特定の職務を遂行するために必要な力量のことを指します。

スキルとほぼ同じ意味を持ちますが、スキルは「専門的な技能」に重点を置くことが多いのに対し、アビリティは仕事への姿勢や適応力など「包括的な能力」を指すことがほとんどです。

たとえば論理的思考力や計算力などがアビリティに該当します。一方でコンピテンシーは、論理的思考力や計算力などの能力を現場でどう活用しているかに着目します。

論理的に考える力がアビリティ、その力を活かし説得力のある提案をするのがコンピテンシーです。

アビリティには、先天的な要素と後天的に獲得したものの両方が含まれ、総合的な能力を指すケースもあります。

アビリティが能力そのものを指すのに対し、コンピテンシーはその能力を実際の成果に結びつける行動特性や思考パターンを含むところが違う点です。

ハイパフォーマーを分析し、コンピテンシーを特定。採用や育成の効率化を実現!

タレントマネジメントの効果や、システムの選び方がわかる解説資料をプレゼント

⇒ タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロード

3.コンピテンシーが注目される理由

コンピテンシーは「実際に成果を生む行動」に着目できる評価基準として注目を集めています。

ビジネス環境の急速な変化や労働市場の流動化に伴い、これまでの学歴や経験だけで人材を評価する方法には限界があると認識されていました。

そのため、従業員を評価する際の指標のひとつとしてコンピテンシーの導入が始まります。当初は、コンピテンシーの本来の意味である潜在的な能力ではなく、顕在的能力に重きが置かれてしまい、誤解が生じたという経緯もありました。

しかし、少子高齢化による労働力不足が進む中、企業にとって限られた人員で効率よく成果を上げることが急務となりました。

とくに、成果主義やジョブ型人事制度の浸透により、公平性・納得感のある評価軸が求められる現代にマッチしています。

また、採用や育成におけるミスマッチ防止や生産性向上といった面でも有効であり、企業が導入を進める背景となっています。

個々のパフォーマンスを向上させ、組織全体の生産性を高める方法として、コンピテンシーが再び注目されるようになったのです。

【ハイパフォーマーを分析して、採用や育成に活かしませんか?】

コンピテンシー活用を効率化するならタレントマネジメントシステムです。

⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

4.コンピテンシーを活用するシーン

コンピテンシーは、以下のようなシーンで活用されています。

- 人事評価

- 採用面接

- 人材育成・キャリア開発

- 教育現場

それぞれの具体的な活用方法について解説します。

人事評価

従来の人事評価では、業績や成果といった結果のみを重視することが多く、その理由と背景についてはあまり注目されていませんでした。

しかし、コンピテンシーを評価基準に取り入れることで、結果だけでなく、その結果に至るまでの行動やプロセスも評価の対象となります。

「主体性」「顧客志向」「チーム貢献」といった数値では捉えにくい行動も、コンピテンシーとして定義すれば明確な評価項目に落とし込むことは可能です。

また、評価者間での基準のズレを防ぐために、行動記述にもとづく評価コメントを運用する企業もあります。

人事での評価基準が明確になることで、評価の公平性や透明性が向上し、従業員の納得感やモチベーションの向上にもつながります。

採用面接

採用面接においても、コンピテンシーは重要な役割を果たします。

企業が求める人材の行動特性や思考パターンを事前に定義し、面接時に求める特性をもつかどうかを評価できれば、入社後に活躍できる人材を選定しやすくなります。

たとえば、「困難な状況をどのように乗り越えましたか?」「その課題を乗り越えて得た成果や学びは何ですか?」といった質問を通じて、求職者の行動特性や思考パターンを見ることが可能です。

過去の行動を深掘りするBEI(行動事実面接)との相性がよく、応募者の表面的な話に流されず、企業が求める人物像との一致度を客観的に見極められます。

新入社員や中途社員の採用において、印象評価の偏りを防ぎ、採用の再現性も高まるでしょう。

コンピテンシー評価型面接とは? コンピテンシーレベル、質問例

コンピテンシー評価型面接とは、応募者が自社にあった能力やスキルをもっているか、客観的に評価する採用面接のことです。ここではコンピテンシー評価型面接について、解説します。

1.コンピテンシー評価型面接...

人材育成・キャリア開発

人材育成やキャリア開発の分野でも、コンピテンシーは活用されています。

高いパフォーマンスを発揮している従業員の行動特性を分析し、適性開発に活かせれば、早期に即戦力となる人材を育成できるからです。

将来の管理職候補や次世代リーダーの選抜にも、コンピテンシーが指標として用いられています。

また、従業員自身が自分の強みや弱みを言語化することで、キャリアパスの設計や自律的な成長につながるため、自己理解を促すツールとしても有効です。

人材を即戦力にするには、コンピテンシー研修を通じて、成果につながる具体的な行動を共有することが大切です。社内へ浸透するにつれ、従業員が自発的に実践できる環境が作られていくでしょう。

教育現場

文部科学省も、学力や知識だけでなく「それをどう活かすか」という実践的な能力=コンピテンシーの育成を推進しています。

たとえば、問題解決力やチームワーク、思考力などの資質・能力を評価軸とした授業設計が進められています。

出典:文部科学省「コンピテンシー(資質・能力)を授業で育成するには?」

教育現場での育成項目としては以下が代表的です。

| カテゴリ | 主な項目(例) |

| 汎用的スキル | ・課題発見力 ・意思決定力 ・情報活用力 ・協働力 ・論理的思考力 ・創造力 ・問題解決力 |

| 態度・価値 | ・多様性の尊重 ・責任感 ・公共性の意識 ・持続可能性への理解 ・規範意識 ・自律性 ・他者配慮 ・挑戦への意欲 |

子どもたちが社会で活躍するための「実践知」としてのコンピテンシー育成が求められているのです。

ハイパフォーマーを分析し、コンピテンシーを特定。採用や育成の効率化を実現!

タレントマネジメントシステムの効果や選び方がわかる解説資料をプレゼント

⇒ タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロード

5.コンピテンシーを活用するメリット

コンピテンシーを活用すると、以下のような多くのメリットを享受できます。

- 生産性の向上につながる

- 公平な人事評価ができる

- 人事評価の負担が減る

- 人材採用・育成を効率化できる

生産性の向上につながる

ハイパフォーマーの行動特性を取り入れることで、成果を出すための具体的な行動が明確になります。

成果につながる行動をあらかじめ明文化しておくことで、個人やチーム単位でPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回しやすくなります。

また、ハイパフォーマーの思考や行動特性を横展開することで、属人性を排除し、組織全体の底上げにもつながるでしょう。

各従業員の成長が促進され、企業全体の生産性も向上するため、成果に至るまでのスピードが加速します。

公平な人事評価ができる

コンピテンシー評価は、具体的で客観的な行動基準をもとに評価を行うものです。

「どのような行動が評価対象になるのか」が明確になることで、評価者の主観や感覚に頼らず、客観的な判断が可能になります。

そのため、評価者の主観が入りにくく、公平性が高い人事評価を実現できます。

評価コメントにも説得力が生まれると、従業員は評価に対する納得感を得やすくなり、モチベーションの向上にもつながるでしょう。

公平な人事評価は、組織内のエンゲージメントや信頼関係の構築にも貢献します。

人事評価の負担が減る

数字で成果を示せない業務の場合、従来の評価方法では評価者が個々の従業員の振る舞いや行動を主観的に判断していました。

コンピテンシーを活用することで、レベルごとに定量的な評価を行えるようになります。

あらかじめ行動基準が定義されていることで、評価者は「何を見ればよいか」が明確になり、被評価者へのフィードバックもしやすくなります。

また、評価者研修を通じて基準を共有することで、毎回ゼロから評価を組み立てる必要がなくなり、負担の軽減にもつながるでしょう。

従来の定性的な要素を評価して優劣をつける手法は難しく、評価者の負担になっていました。

コンピテンシーの活用により負担が軽減され、効率的に人事評価を行えるようになります。

人材採用・育成を効率化できる

企業の求める人物像が明確になると、自社に適した人材を見極めやすくなり、採用のミスマッチを防げます。

また、面接時に統一された基準で求職者を評価でき、公平性の高い採用活動が可能です。

さらに、職位や役割ごとに必要なスキルや行動が明確になることで、効果的な育成計画を立てやすくなるでしょう。

育成やキャリア支援の場面でも、「求める行動」と「現状のギャップ」が可視化されることで、必要なスキルや姿勢をピンポイントで育てられます。

異動や配置転換の際にも、共通の評価軸を使えば育成や適応支援がスムーズに行えます。

従業員自身も、自身の強みや課題を把握しやすくなり、自己成長の方向性が明確になるため、スキルアップを円滑に進められるでしょう。

コンピテンシー評価のメリットとは? 活用ポイント、モデル化

コンピテンシー評価のメリットとは、人材育成や生産性向上、経営に関することなどです。ここでは、コンピテンシー評価のメリットを中心に解説します。

1.コンピテンシー評価とは?

コンピテンシー評価とは、優...

ハイパフォーマーを分析し、コンピテンシーを特定!

従業員データを効率的に管理する「タレントマネジメントシステム」を解説。

⇒ タレントマネジメントの解説資料【3点セット】を無料ダウンロード

6.コンピテンシーを活用するデメリット

コンピテンシーの活用には多くのメリットがある一方で、以下の通りいくつかのデメリットもあります。

- コンピテンシーモデルの作成に時間や労力がかかる

- 職種ごとに適したモデルが必要

- 定期的な改善が不可欠

デメリットを理解したうえでコンピテンシーを取り入れましょう。

コンピテンシーモデルの作成に時間や労力がかかる

コンピテンシーモデルの作成には、ハイパフォーマーの選出やインタビュー、行動特性の抽出など多くのステップがあり、時間や労力がかかるものです。

モデル作成では、自社の理念や等級制度、職種ごとの特性などを踏まえた設計が必要です。

インターネット上でダウンロードできるテンプレートをそのまま流用するだけでは、自社の実態に合わず機能しにくいことがあります。

モデルが完成した後も、実際に人事評価や採用活動で活用するには、事前準備やシステム構築が必要です。

経営層・現場・人事部門の間で調整と合意形成を進める必要があり、初期設計には相応の時間と工数がかかるため、一定のバッファ期間を見積もってから導入を検討しましょう。

職種ごとに適したモデルが必要

各職種や役職に応じて求められる行動特性は異なるため、それぞれにとって適切なコンピテンシーモデルを作成する必要があります。

モデルの数が増え、管理や運用が複雑になってしまうことも少なくありません。

営業・技術・管理部門などでは、成果につながる行動や求められる姿勢が大きく異なります。

そのため、一律のコンピテンシーモデルをすべての職種に適用すると、現場から「現実と合っていない」と反発を受ける可能性があります。

設計や管理の手間がかさむため、職種・等級・雇用形態ごとに細かくカスタマイズするようにしましょう。

定期的な改善が不可欠

コンピテンシーモデルは、ビジネス環境や組織の変化に応じて、定期的な見直しと更新が求められます。

うまく機能しなかった場合、より適切なコンピテンシーを見直し、再定義しなければいけません。

定期的な改善のたびに時間や労力が必要となり、一度導入した後も継続的な運用負担があります。

たとえば、新たな職種が生まれたり、リモートワークの導入によって重視される行動特性が変わったりするケースもあります。

適切に機能させ続けるためには、定期的なレビュー体制やフィードバックの仕組みが不可欠です。

ハイパフォーマーを分析し、コンピテンシーを特定!

タレントマネジメントシステムの導入効果がわかる解説資料をプレゼント

⇒ タレントマネジメントの解説資料【3点セット】を無料ダウンロード

7.コンピテンシー一覧

以下は、代表的なコンピテンシー項目とその概要、具体例を整理した一覧です。

自社の職種・等級に合わせて取捨選択・カスタマイズする際の参考にしてください。

| 項目名 | 具体例(代表的な行動) |

| 自己成熟性・自己認知能力 | ・思いやり ・誠実さ ・ビジネスマナー ・自己理解 |

| 変革行動・意思決定 | ・素直さ ・目標達成への執着 ・チャレンジ精神 ・行動志向 |

| 顧客志向性・対人スキル | ・第一印象度 ・プレゼンテーション力 ・傾聴力 |

| 組織・チームワーク |

・コミュニケーション力 ・ムードメーカー性 ・関係構築力 |

| 業務遂行能力 | ・文章力 ・安定運用 ・トラブル処理 |

| 戦略的思考力 | ・論理的思考 ・分析思考 ・アイデア思考 ・状況判断力 |

| 情報収集・整理力 | ・情報収集力 ・情報整理力 ・情報伝達力 |

| リーダーシップ | ・業務管理力 ・指示力 ・政治力(影響力・巻き込み力) |

ハイパフォーマーを分析し、コンピテンシーを特定。採用や育成の効率化を実現!

人事管理システム「カオナビ」なら従業員データを管理!

資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

8.コンピテンシーの項目の具体例

コンピテンシー評価項目を設定する際の具体的な例として、以下が挙げられます。

- 自己成熟性・自己認知能力

- 変革行動・意思決定

- 顧客志向性・対人

- 組織・チームワーク

- 業務遂行能力

- 戦略的思考力

- 情報収集・整理力

- リーダーシップ

自己成熟性・自己認知能力

自己成熟性・自己認知能力とは、自分の能力や行動を客観的に理解し、社会人として適切に振る舞う能力のことです。

これは、組織全体で共通して活用されるコンピテンシーです。具体的には、以下の例が挙げられます。

- 相手の立場を考慮した発言や行動ができる「思いやり」

- 誰に対しても誠実に接する「誠実さ」

- 社会人に求められる「ビジネスマナー」

- 自分の特性を正しく把握し、適切に対応できる「自己理解」

自分の感情や思考をコントロールし、社会人として適切な振る舞いができる力は大切です。

クライアントの理不尽な要望にも冷静に対応策を考えたり、上司からの指摘を感情的に受け取らなかったり、改善点として記録し行動を見直す姿勢などが該当します。

変革行動・意思決定

変革行動・意思決定とは、自らの意思で判断・決断を行い、その結果に責任をもつ能力のことです。現状に満足せず、常に改善や改革を追求する姿勢も含まれています。

また、変革行動・意思決定は役職や職種を問わず、全従業員に求められるコンピテンシーだとされています。

具体例は以下の通りです。

- 他者の意見を受け入れる「素直さ」

- 困難に直面しても目標達成を目指す「目標達成への執着」

- 新しいことに挑戦する「チャレンジ精神」

- 業務に役立つことであれば積極的に行動する「行動志向」

無駄な会議に気づいて事前資料の導入を提案したり、品質と納期の板挟みになったりした際に、顧客と調整しながら現実的なスケジュールで決断する力などが該当します。

現状に満足せず、主体的に改善や改革に取り組む姿勢を意識しましょう。

顧客志向性・対人

顧客志向性・対人とは、顧客のニーズを理解し、信頼関係を築く能力のことです。

営業職や販売職など、顧客対応が多い職種に必要なコンピテンシーです。

具体的な能力には、以下が挙げられます。

- 初対面の相手に好印象を与える「第一印象度」

- 的確に情報を伝える「プレゼンテーション力」

- 相手の話を深く聞く「傾聴力」

新規顧客に対して専門用語をかみ砕いて説明しなおす、納品時に複数パターンの資料を用意して提案力を高めるといった行動も該当します。

顧客や相手の立場に立って考え、信頼関係を構築する力です。

組織・チームワーク

組織・チームワークとは、組織やチームの一員として協力し、目標達成に貢献する能力のことです。

円滑な業務遂行やコミュニケーションが求められる職種に必要なコンピテンシーといえるでしょう。

たとえば、以下が該当します。

- 効果的なやり取りや交流を行う「コミュニケーション力」

- チームの士気を高める「ムードメーカー性」

- 組織内の人間関係を円滑にする「関係構築力」

自身のタスクが終わった後に遅れている同僚をサポートしたり、会議で発言が少ないメンバーに意見を求めて場を活性化させたりする行動が評価されます。

組織・チームワークは、チーム全体の成果を意識し、協働して働く姿勢です。

業務遂行能力

業務遂行能力とは、業務を効果的かつ効率的に遂行する能力のことです。

とくに、定型業務が多い職種や管理職において活用される能力で、迅速かつ適切に業務処理を行うために欠かせません。

具体例は以下の通りです。

- 目的が明確に伝わる文章を書く「文章力」

- 業務の流れを理解し安定的に運用する「安定運用」

- 問題やクレームに冷静かつ適切に対応できる「トラブル処理」

日次タスクの進捗を可視化して納期遵守を徹底したり、資料データが破損した際に迅速に復旧して提出したりするなど、実務対応力の高さが求められます。

業務を正確かつ効率的に進める力です。

戦略的思考力

戦略的思考力とは、問題を分析して効果的な解決策を導き出す能力のことです。

とりわけ企画職や創造的なスキルが求められるクリエイティブ職などで必要とされるコンピテンシーです。

たとえば、以下が該当します。

- 物事を論理的に捉える「論理的思考」

- 問題の本質を見抜く「分析思考」

- 新しい発想を生み出す「アイデア思考」

- 物事の原因と結果を正確に把握できる「状況判断力」

KPI達成だけでなく、半年後を見据えたキャンペーン設計や、複数部門に関わる施策の費用対効果のシミュレーション、業務を進めるうえでバランスよく推進する場面などが該当します。

目先の業務だけでなく、中長期的な視点から全体最適を考える力です。

情報収集・整理力

情報収集・整理力とは、必要な情報を広く収集し、状況や目的に合わせて活用する能力のことです。

総合職など基幹業務を担う職種や、社内の情報共有とノウハウ継承を遂行する管理職に求められます。

具体例として、以下が挙げられます。

- 正確な情報を迅速に収集する「情報収集力」

- 収集した情報を体系的にまとめる「情報整理力」

- 適切なタイミングで情報を伝える「情報伝達力」

必要な情報を的確に集め、活用しやすい形にまとめる能力です。

ツール導入時に他社事例や障壁をリスト化して提案資料を作成したり、チーム内で混乱が起きないようにチャットで3行要約+リンクで共有したりする、といった行動が評価対象になります。

リーダーシップ

リーダーシップとは、組織やチームを導き、目標達成に向けてメンバーを動機付ける能力のことです。

指示や統率を行う役職の方に必要とされています。

明確な成果基準を設定したり、メンバーの行動を後押ししたりするのに不可欠な力だといえるでしょう。

たとえば、以下のスキルが該当します。

- 業務を効果的に管理する「業務管理力」

- 明確な指示を出す「指示力」

- 主体的な働きかけで組織や集団を動かす「政治力」

プロジェクト立ち上げ時にゴールや役割分担を明確に伝える、行き詰まった若手に過去の事例を示して励ますなど、影響力や育成力が求められます。

チームを導き、行動を促進するための指針を明示できる力です。

リーダーシップとは? 種類や理論、ある人の特徴、高め方を簡単に解説

従業員のリーダーシップを育成できていますか?

カオナビならスキルを可視化し、戦略的な育成プランが立案できます!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウ...

「カオナビ」なら評価シートのクラウド化や運用の半自動化が簡単。

無料の資料ダウンロードは ⇒ こちらから

9.コンピテンシーの5段階レベルとは?

コンピテンシーレベルは、従業員の行動特性を評価するための基準であり、5つの段階に分けられます。

- レベル①受動行動

- レベル②通常行動

- レベル③能動・主体行動

- レベル④創造・課題解決行動

- レベル⑤パラダイム転換行動

レベル①から始まり、レベルが上がるほど主体的に行動できる人物として評価されます。

レベル①受動行動

受動行動は、指示がなければ動けない「指示待ち」の状態を指します。

このレベルの従業員は、業務の基本的なルールや手順を理解しているものの、自発的な行動や問題解決能力に欠けています。

言われたことだけを実行するため、ビジネスにおいては、主体性が乏しく、業務に対する積極性に欠けると評価されかねません。

受動行動の具体例は以下の通りです。

- 指示がなければ行動しない

- 自分の役割や目的を理解していない

- 業務の改善意識がない

- 問題が起きても他人任せにする

自分の役割や目的意識が弱く、業務の改善や課題解決に向けた主体的な行動はほとんど見られません。

問題が起きても他人任せになる傾向があります。

レベル②通常行動

通常行動は、標準的な業務をひとりで遂行できる状態です。

必要なことを適切なタイミングで行い、決められた業務をミスなくこなしますが、与えられた範囲内での作業に留まります。

このレベルは、創意工夫や自主的な改善提案はほとんど見られず、一般的な基準の評価とされています。

通常行動の具体例は以下の通りです。

- 決められたルールや手順を守って業務を遂行する

- ミスは少ないが、自発的な提案はしない

- 周囲と協調しながら、業務に取り組める

ミスは少なく、周囲と協調して業務を進められるものの、自ら提案したり課題解決に向けた工夫を行ったりすることは少ない状態です。

レベル③能動・主体行動

能動・主体行動は、自ら課題を発見し、その解決策を提案および実行できる段階です。

このレベルでは、自主的に情報収集やスキルアップを図り、目標達成のために積極的に行動する姿勢が見られます。

能動・主体行動の具体例は以下の通りです。

- 業務の課題や改善点に自ら気づける

- 積極的に周囲とコミュニケーションを取り、協力を促す

- 自分の仕事に責任を持って行動できる

周囲とのコミュニケーションも円滑で、チーム全体によい影響を与える存在です。

仕事に責任を持ち、状況に応じた柔軟な行動がとれます。

レベル④創造・課題解決行動

創造・課題解決行動は、新しいアイデアや方法を生み出し、実現しようとする状態のことです。

たとえば、社内で新たなプロジェクトが立ち上がった際に、自ら積極的にアイデアを発信する行動が該当します。こういった人材は高く評価されるでしょう。

創造・課題解決行動の具体例は以下の通りです。

- チームや組織における課題の本質を捉え、解決に導く

- 他部署を巻き込み、業務改善を主導できる

- 変化を恐れず、新しい仕組みを構築できる

新しい仕組みや制度づくりにも積極的に関わり、チームや事業に変革をもたらします。変化に対しても前向きです。

レベル⑤パラダイム転換行動

パラダイム転換行動は、既存の枠組みや常識を超えた革新的な発想で組織全体に変革をもたらす段階です。

このレベルでは、新しいビジョンや戦略を描き、実現するために周囲を巻き込みながら行動できます。

こういった人材は、リーダーシップや影響力が非常に高く、他者にもポジティブな影響を与える人物と評価されます。

パラダイム転換行動の具体例は以下の通りです。

- 組織文化や方針そのものに変革を起こせる

- 全社的な変化をリードし、後進にも影響を与える

- 高度な判断力・思考力で、未来志向の戦略を打ち出せる

高い視座と判断力を持ち、長期的な戦略を描いたうえで行動できる人物であり、組織をリードする中核人材と評価されます。

ハイパフォーマーを分析し、コンピテンシーを効率的に特定。

タレントマネジメントシステムの効果や選び方がわかる解説資料をプレゼント!

⇒ タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロード

10.コンピテンシーの導入・活用の流れ

コンピテンシーを導入して活用する際の基本的なステップは、以下の通りです。全体的な流れと注意点を解説します。

- 社内のハイパフォーマーにヒアリングを実施

- コンピテンシーモデルを決める

- 企業理念やビジョンとすり合わせる

- 評価項目に入れるコンピテンシーを選定する

- コンピテンシー項目のレベルを設定する

- 導入後に評価と改善を行う

①社内のハイパフォーマーにヒアリングを実施

まず、社内のハイパフォーマーに対してヒアリングを行いましょう。

この際、コンピテンシーを導入する部署や職種、または役職に応じて、モデルとなる従業員を選定するのがポイントです。

単に「何をしたか」という結果だけでなく、「なぜそのような行動を取ったのか」という思考プロセスも含めて情報を収集してください。

さらに、ハイパフォーマーの同僚や上司にもインタビューを実施します。

ハイパフォーマーの業務の進め方を客観的に観察することで、本人が意識していない行動特性にも着目しましょう。

②コンピテンシーモデルを決める

ヒアリングで得た情報をもとにして、ハイパフォーマーに共通する行動や思考特性を分析し、成功につながる要素であるコンピテンシーを抽出します。

コンピテンシーモデルとは、優れた成果を上げる社員の行動特性を分析し、企業が求める理想の人材像を体系化したものです。

コンピテンシーモデルは主に以下の3つのタイプに分類されます。

- 理想型モデル

- 実在型モデル

- ハイブリッド型モデル

理想型モデル

理想型モデルは、企業が目指す理想の人材像をもとに作成したモデルを指します。

このアプローチは、ハイパフォーマーが存在しない新規事業や、将来を見越した人材育成に有効です。

理想型モデルの特徴は以下の通りです。

- 未来志向で企業の理念やビジョンから逆算して構築できる

- 「挑戦を恐れないリーダー」「グローバルに通用する人材」など、理想像を明確に描ける

- まだ存在しない新規事業や育成フェーズの早い部署にも適用しやすい

ただし、あまりにも現実離れした高すぎる基準を設定してしまうリスクがあります。実現可能性を考慮しながら作成することが重要です。

実在型モデル

実在型モデルは、組織内にいるハイパフォーマーの行動特性を分析し、モデル化するものです。

現実にもとづいているため、他の従業員が具体的に想像しやすく、再現性が高いといえるでしょう。

実在型モデルの特徴は以下の通りです。

- 実際に高い成果を出している社員の行動や考え方をベースにできる

- 「売上上位の営業5名の行動パターン」など、再現性のあるモデルを作れる

- 現場での納得感が得られやすく、即実践につながる

ただし、現状における最善の方法や最良の事例にもとづくため、将来的な変化や成長の余地が限られる可能性があります。

ハイブリッド型モデル

ハイブリッド型モデルは、理想型と実在型の双方の利点を組み合わせたものです。

実在するハイパフォーマーの行動特性を基盤としつつ、企業の理想やビジョンにもとづく要素を加えて構築します。

ハイブリッド型モデルの特徴は以下の通りです。

- 理想像と現場の実例を組み合わせた柔軟な設計ができる

- 「現状のハイパフォーマーの行動」+「今後求められる行動」を含む

- 企業の成長ステージに応じて調整しやすく、導入段階にも適している

現実性と理想性を兼ね備えたバランスのよいモデルです。どのコンピテンシーモデルを採用するか迷った場合には、ハイブリッド型を選択しましょう。

コンピテンシーモデルとは? メリットや作り方、項目の具体例を解説

コンピテンシーモデルとは、社内で高い成果を出している従業員や企業が理想とする人物像をもとに作成した、従業員の「お手本」となる指標です。

コンピテンシーモデルがあることで従業員は成果を出すために必要な要...

③企業理念やビジョンとすり合わせる

抽出したコンピテンシーを企業の理念やビジョンと照らし合わせ、価値観や長期的な方向性と一致しているかといった整合性を確認します。

理念に合った行動特性を評価に反映させることで、企業文化の醸成や浸透にもつながります。

たとえば、「挑戦」を重視する企業であれば、「リスクを恐れず提案する」「未知の領域にも積極的に踏み出す」といった行動をモデルに組み込むのが効果的です。

この過程で、組織の長期的な目標や価値観に合致しないコンピテンシーは調整または除外しましょう。

コンピテンシーモデルが組織の方向性と一致し、持続可能な成長を促進できます。

④評価項目に入れるコンピテンシーを選定する

すべてのコンピテンシーを評価項目に含めると運用が煩雑になるため、とくに重要なものや職種・役割に応じて優先度の高い項目を選定しましょう。

評価項目の例としては、以下が挙げられます。

- 業務遂行能力

- 情報収集・整理力

- リーダーシップ

職種や役割に直結する5~10項目程度に絞り、実際に評価しやすいものを厳選しましょう。

評価基準の表現は「○○する」「○○できる」などの行動ベースで記載するのがポイントです。抽象的な表現を避けることで、評価者間のブレや誤解を防ぎやすくなります。

なお、このとき全社共通のコンピテンシーと、職種や役割に応じた個別のコンピテンシーを区別して設定することが一般的です。

コンピテンシー・ディクショナリー

コンピテンシー・ディクショナリーとは、職種別・階層別に求められる行動特性を体系的に整理したリストのことです。

コンピテンシー研究の第一人者である「ライル M.スペンサー」と「シグネ M.スペンサー」が提唱したモデルで、コンピテンシーを6つの領域に分類し、合計20の項目として体系化したものです。

コンピテンシー・ディクショナリーでは、自社に適したコンピテンシーの仮説を立て、モデルの作成ができます。

過去の成功事例にとらわれず、将来の企業ビジョンを念頭に求められる行動特性を見極めるのがポイントです。

具体的な項目リストは以下になります。

| 領域 | コンピテンシーの項目 |

| 達成行動 | ・達成志向 ・秩序・品質・正確性への関心 ・イニシアチブ ・情報収集 |

| 援助・対人支援 | ・対人理解 ・顧客支援志向 |

| インパクト・対人影響力 |

・インパクト ・影響力 ・組織感覚 ・関係構築 |

| 管理領域 | ・他者育成 ・指導 ・チームワークと協力 ・チームリーダーシップ |

| 知的領域 | ・分析的思考 ・概念的思考 ・技術的専門性 ・専門職的専門性 ・管理的専門性 |

| 個人の効果性 | ・自己管理 ・自信 ・柔軟性 ・組織コミットメント |

コンピテンシー・ディクショナリーでは、評価のための行動がまとめられています。

このリストの中から自社に必要な行動特性を洗い出すことで、効率的にモデルを作成できるでしょう。

⑤コンピテンシー項目のレベルを設定する

選定したコンピテンシー項目それぞれに対して、3~5段階の評価レベルを設定します。各レベルに具体的な行動指標を作り、評価の基準を明確にすることで、評価の一貫性と公平性を確保しましょう。

「主体性」や「判断力」など抽象的になりがちな項目も、具体的な行動例とともにレベル分けすることで、評価のばらつきを防げます。また、等級制度やキャリアステージとの連動にも活用しやすくなります。

レベルの基準は、前述の「9.コンピテンシーの5段階レベルとは?」を参考にしてください。

⑥導入後に評価と改善を行う

コンピテンシーモデルの導入後は、定期的な評価と改善が不可欠です。運用して明らかになった課題や、従業員からのフィードバックをもとに継続的な改善を行いましょう。

また、時にはビジネス環境や組織の変化に応じて、モデルや評価基準を更新する必要があります。

コンピテンシーを活用した人事評価や採用面接が形式的になると、本来の目的である公平な人事評価や人材育成につながらない可能性があります。

導入して終わりではなく、継続的な見直しが重要で、評価者・被評価者の双方からフィードバックを集め、行動と成果の乖離がないかをチェックしましょう。

組織や業務内容の変化に応じて、コンピテンシーモデルや評価基準も定期的にアップデートすることで、形骸化を防ぎ、制度の有効性を維持できます。

形骸化しないためには、評価と改善を人材配置や育成計画に反映させることが重要です。

ハイパフォーマーを分析し、コンピテンシーを特定。採用や育成の効率化を実現!

タレントマネジメントシステムの効果や選び方がわかる解説資料をプレゼント

⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

11.コンピテンシー評価とは?

コンピテンシー評価とは、各職務に応じて定義されたコンピテンシーモデル(行動特性)を基準に、従業員を評価する人事評価手法のことです。

下記の項目で構成されています。

- ストレス管理

- アカウンタビリティー(説明責任を果たす能力)

- 対人交渉能力

- リスクテイクの判断

- 重要事項の意思決定能力

- タイムマネジメント

従業員の能力や適性を客観的に評価しやすくなる仕組みとして知られています。

コンピテンシー評価については以下の記事で詳しく解説していますので、さらに理解を深めたい方は参考にしてください。

コンピテンシー評価とは? 項目例、メリット、導入手順、注意点を簡単に解説

コンピテンシー評価には、ハイパフォーマーの共通点の見える化が必須。

人事評価システム「カオナビ」で、コンピテンシー評価・モデル作成の問題を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.j...

メリット

コンピテンシー評価のメリットは以下の通りです。

- 効率的な人材育成が可能

- 評価者が評価しやすい

- 被評価者の納得度が高まる

- 戦略的人材マネジメントが行いやすい

従業員は、成果を出すための行動や姿勢、考え方を理解できるようになります。

何が評価されて、どのようなスキルが不足しているかが具体的に把握できるため、下された評価をもとに自己改善に取り組める点がメリットです。

また、成果につながる具体的な行動が明確になり、人材育成の方向性が定まりやすくなるメリットもあります。

課題

コンピテンシー評価の課題は以下の通りです。

- コンピテンシーの分析、モデル開発、導入が困難

- 特定したコンピテンシーが「正しい」とは限らない

- 環境変化に弱い(コンピテンシーの改定、メンテナンス負担)

誰をモデルとするか、どの行動特性が重要かを判断するのは容易でなく、ハイパフォーマーの選定と分析が難しいところが課題です。

評価項目の作成や基準の設定には多くのリソースが必要で、導入に時間と労力がかかります。

さらに、環境の変化によって評価基準や項目を定期的に見なおす必要があり、大きな負担になるかもしれません。

コンピテンシー評価、360度評価、MBO、OKRのすべてに対応!

「カオナビ」なら評価シートの運用の半自動化が簡単。人事評価の質と速度を高めます。

資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

12.コンピテンシー面接とは?

コンピテンシー面接とは、求職者の過去の行動や経験をもとに、その人の行動特性や能力を評価する面接手法のことです。

学歴、職歴といった履歴書や職務経歴書から得られる情報ではなく、「優れた成果を生み出すために必要な行動特性を備えているか」を基準として人材を評価する点が特徴的です。

応募者の行動特性を5段階のコンピテンシーレベルで評価する仕組みで、評価項目は以下になります。

| レベル① | 受動行動 |

| レベル② | 通常行動 |

| レベル③ | 能動・主体行動 |

| レベル④ | 創造・課題解決行動 |

| レベル⑤ | パラダイム転換行動 |

応募者が何を考えどう行動するのかをもとに、能力や適性を判断します。

コンピテンシー面接については、以下の記事で詳しく解説していますので、採用面接に取り入れたい方はぜひ参考にしてください。

コンピテンシー面接とは? 質問例と評価方法、手順、評価シート

「採用しても成果が上がらない」「すぐに離職してしまう」

採用のミスマッチにお悩みではありませんか?

⇒ コンピテンシーの特定で採用の質と効率を向上!「カオナビ」の資料を見てみる

採用面接では、限られた...

メリット

コンピテンシー面接のメリットは以下の通りです。

- 正しい評価を下せる

- 外見に影響されない

- 再現性が高い

- 信ぴょう性の高い情報を獲得できる

- ミスマッチの防止

過去の具体的な行動や思考プロセスを深掘りすることで、求職者の本来の能力や特性を正確に評価できます。

行動特性にもとづいた定型的な質問を行うため、面接官の主観やバイアスの影響を受けにくく、公平な評価になります。

課題

コンピテンシー面接の課題は以下の通りです。

- モデルとなる従業員の設定が必要

- 職種ごとのモデル作成が必要

- モデル従業員のアウトプットに依存してしまう

- モデル従業員の行動特性を網羅できない

- 環境変化に応じたモデルの更新

社内にハイパフォーマーがいない場合、適切な判断基準を設定するのが難しく、設定できたとしてもその妥当性が不透明なこともあります。

この場合、採用面接においても評価基準が正しく機能しないかもしれません。

コンピテンシーの設定ミスを防ぐためには、職種やチームごとに細かく分類して策定することが重要です。

対象者が少ない場合は、実在型と理想型を組み合わせたハイブリッド型モデルの活用を検討するとよいでしょう。

【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!

●評価シートが自在に作れる

●相手によって見えてはいけないところは隠せる

●誰がどこまで進んだか一覧で見られる

●一度流れを作れば半自動で運用できる

●全体のバランスを見て甘辛調整も可能