カオナビなら、社員のエンゲージメント状態のを簡単に可視化できる!

課題・不満やモチベーション低下を早期に発見し、組織をさらに強固にしましょう

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

社員のやる気や働きがいを高めるために欠かせない人事評価制度。しかし、実際には評価が原因で「やる気をなくした」と感じる社員が少なくありません。

評価基準が不明確だったり、上司との信頼関係が不十分であったりすると、社員は評価に納得できず、不満を募らせてしまいます。

この記事では、人事評価でやる気をなくす本当の原因とその対策を体系的に解説。制度設計の見直しポイントや、やる気を引き出す実践的な方法、他社の成功事例まで、幅広く紹介します。

目次

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。

タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

1.なぜ人事評価が社員の「やる気」をなくすのか?

本来、人事評価は社員の働きぶりを正しく把握し、成長を後押しするための仕組みです。しかし、その運用方法や内容によっては、逆に社員のやる気を大きく損ねてしまうことがあります。以下では、社員がやる気をなくす典型的な理由を解説します。

「やる気をなくす」人事評価の特徴

やる気を奪う人事評価には、いくつかの共通点があります。ここでは代表的な4つの特徴を取り上げて紹介しましょう。

- 目標設定や評価基準が曖昧である

- 評価に客観性がない

- 結果のみで評価される

- 昇給や昇進が年功序列である

目標設定や評価基準が曖昧である

社員がやる気を失う大きな要因の一つは、目標設定や評価基準が不明確であることです。何を達成すれば評価されるのかが把握できないと、社員は自分の努力がどのように評価につながるのか分からず、不安や不信感を抱きやすくなります。

例えば、上司から「もっと頑張ろう」と言われても、具体的に何をどう頑張ればよいのか理解できない場合、目指すべきゴールが見えません。その結果、「どれだけ努力しても評価されないのでは」と感じ、仕事への意欲が低下してしまいます。

評価に客観性がない

評価に客観性が欠けているのも、社員のやる気を大きく損ないます。評価が上司の主観や好みに偏っていると、社員は「いくら頑張っても上司の気分で決まる」「上司に気に入られた人だけが良い評価を受ける」と不公平に感じるでしょう。

その結果、社員のやる気が全体的に下がり、職場の雰囲気やチームの生産性にも悪影響を及ぼします。

結果のみで評価される

業務のプロセスや努力を無視し、成果のみを重視する評価制度では、長期的な成長を促すのが難しくなります。

特に、チャレンジングな仕事や新しい改善に取り組んだ社員が結果だけで判断されると、「無難にやった方が得」という風土が生まれかねません。結果として、組織全体の活気が失われてしまいます。

また、外部要因やチームの状況など、個人の努力だけではコントロールできない部分があると、不公平感が強まるでしょう。

昇給や昇進が年功序列である

昇給や昇進が年功序列で決まる人事評価制度も、社員のやる気を低下させる大きな要因です。どれだけ成果を上げても、年齢や勤続年数が優先される制度では、若手や実力のある社員が「努力しても報われない」と感じてしまいます。

このような環境では、挑戦や成長への意欲が失われるでしょう。年功序列が根強い企業では、実力や成果を正当に評価し、昇給や昇進に反映させる制度への見直しが求められます。

【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!

●評価シートが自在につくれる

●相手によって見えてはいけないところは隠せる

●誰がどこまで進んだか一覧で見れる

●一度流れをつくれば半自動で運用できる

●全体のバランスを見て甘辛調整も可能

2.社員が本当に「やる気をなくす」原因

ここでは、社員が人事評価に不満を感じる理由を、「評価制度の問題」と「上司との信頼関係の不足」という2つの視点から分けて説明します。

評価制度上の課題

社員のやる気を大きく下げる人事評価制度の問題には、「評価基準の曖昧さ」や「評価への不満」があります。ここからは、その具体的な内容を見ていきましょう。

評価基準が不明確・周知されていない

株式会社ワークポートが2024年に実施した「人事評価の満足度調査」によれば、ビジネスパーソンの6割超が評価の不明瞭さに対して不信感を抱いていることが明らかになりました。その理由として、以下が挙げられています。

- 評価基準が明示されていない

- 上司の主観で評価される

- 評価面談が実施されない

- 昇給や賞与の決定基準が不透明

評価の基準や判断のポイントは、上司と部下で事前の話し合いが必要です。面談などで認識をすり合わせておくと、納得感を高められるでしょう。

参照:株式会社ワークポート「【調査報告】現役ビジネスパーソンに聞いた!「人事評価」に関する満足度調査」

評価基準とは?【作り方をわかりやすく】目的、項目の具体例

評価基準とは評価するための水準であり、公平かつ客観的な評価を行ううえで重要な指標です。人事評価への不満は優秀人材の離職の原因ともなり、最悪のケースでは業績不調を招く恐れもあります。

今回は、評価基準と...

フィードバックがない

人事評価の結果に対して十分なフィードバックがないと、社員は「何が悪かったのか」「どうすればよくなるのか」が分からず、不満を抱きやすくなります。ただ評価結果を伝えるだけでは納得感を得られず、意欲の低下につながる可能性があるのです。

社員のモチベーションを保つためには、「なぜその評価なのか」「今後どう行動すればよいのか」といった具体的な内容を伝えることが大切です。人事評価は単なる結果通知ではなく、社員の成長を後押しするためのサポートの一つと考えましょう。

フィードバックとは? 意味・使い方・効果と具体的なやり方をわかりやすく解説

部下のモチベーションを上げ、目標を達成させるための「フィードバック」とは?

スキルや個人の特徴を踏まえながら管理できる「カオナビ」がおすすめ!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp...

評価が適切に待遇へ反映されない

評価の結果が給与や昇進などに反映されないと、社員は「評価されても意味がない」と感じてしまいます。たとえ評価そのものが公平であっても、それが待遇に結びつかない場合、努力を続ける気持ちは薄れかねません。

特に、成果を出している人やスキルの高い人ほど、「これだけ頑張っても報われない」と不満を感じやすくなるものです。

給与や昇進といった待遇は、働く上での大きなモチベーションになります。評価と待遇がつながっていないと、社員はやる気を大きく下げてしまうでしょう。

評価基準が実情に合っていない

評価基準が現場の実態や業務内容に合っていない場合も、社員のやる気を著しく低下させる原因となります。具体的には、以下のような状況が考えられます。

- 実際の業務で重視されているスキルや成果が評価基準に反映されていない

- 現場の状況を無視した一律の基準で評価がおこなわれている

- 何十年も同じ評価基準のまま運用されている

- 達成困難な目標が課される

評価基準は定期的に見直し、現場の実情や業務内容に即したものに更新しましょう。

評価者によってばらつきがある

評価者ごとに基準や判断が異なると、同じ業務をしていても評価が大きく変わることがあります。評価者の主観や経験、好みによる影響が大きい場合、社員にとっては「公平に評価されていない」と感じる原因となるのです。

特に、数値化しにくい協調性や積極性などの項目では、評価者ごとの差が顕著に現れやすいと言われています。このばらつきが続くと、社員は「上司次第で評価が決まる」と考え、努力する意欲を失いかねません。

上司との信頼関係の欠如による課題

人事評価は、上司と部下の信頼関係があるかどうかで受け止め方が大きく変わるものです。ここでは、信頼関係がうまく築けていないことで、社員のやる気が下がってしまう理由を紹介します。

上司からのフィードバックに納得がいかない

上司からのフィードバックに納得できないと、社員のやる気は低下します。フィードバックが抽象的だったり、具体的な根拠や事実が示されなかったりすると、社員は「自分の努力や成果が正しく理解されていない」と感じやすくなるでしょう。

また、評価結果に対して十分な対話や説明がない場合も、納得感は生まれません。一度上司への信頼を失うと、職場でのコミュニケーションも消極的になりがちです。

上司が日頃から部下の仕事ぶりをよく観察し、具体的な事実にもとづいたフィードバックをおこなうことが重要です。

他者と比較されることに不満を感じる

人事評価の場面で、上司から他の社員と比較されることに不満を感じる社員は少なくありません。比較による評価は、一人ひとりの努力や個性を軽視しがちで、「自分らしい働き方が認められていない」と感じさせてしまいます。

特に、相対評価では自分の頑張りよりも、周りの成果に左右されるため、不公平だと感じることも。こうした状況では、やる気が下がるだけでなく、職場全体の雰囲気も悪くなりがちです。

組織の課題や従業員の本音や満足度・不安・悩みを早期発見!

人事管理システム「カオナビ」で社員のエンゲージメント状況をキャッチし、離職を防ぎましょう。

⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

3.人事評価で社員がやる気をなくす原因を年代別で分析

人事評価への不満は、年代によって感じ方や理由が異なる傾向にあります。社員の年齢層ごとの特徴を理解した上で、それぞれに合った対応をおこないましょう。

20代:納得感のない評価でモチベーションが低下しやすい

20代の社員は、自分の成長や努力への正当な評価を強く求めています。キャリアのスタート段階であり、「どれだけ頑張っても全員同じ評価」「評価の説明が曖昧」だと、自分の存在意義や成長の手応えを感じにくくなるのです。

また、成果主義が浸透する中で、年功序列や上司の主観による評価が残っていると、「努力しても無駄だ」と感じやすく、転職や早期離職の動機にもつながります。

20代の社員には、丁寧なフィードバックや成長のチャンス、そして公平な評価制度が重要です。

30代:成果と処遇の不一致でやる気を失う

30代になると、役職や責任のあるポジションに就く人も増え、成果や実績がより重視されるようになります。

しかし、評価が待遇やキャリアに十分反映されないと、「頑張っても昇給や昇進につながらない」「責任だけが増える」といった不満は強まるでしょう。

また、20代の成功体験や過去の評価にとらわれすぎると、今求められているレベルとのギャップに戸惑うことも。この世代の社員は、明確な評価基準や待遇への反映を重視する傾向にあります。

40代以降:役職昇進の壁や評価の硬直化がやる気を削ぐ要因に

40代以降の社員は、管理職や部長クラスへの昇進を目指す人が多いですが、役職の壁と評価基準の硬直化に直面しやすいです。

また、新卒入社者は会社へのエンゲージメントが高い一方、中途入社者は年齢が上がるほど評価や職場環境への不満が強まる傾向にあります。

「成果を出しても評価が変わらない」「昔のやり方が評価され続ける」といった職場では、やる気が大きく低下するでしょう。

40代以降は、戦略的な視点や組織貢献が評価される一方で、柔軟な評価制度や多様なキャリアパスの整備が求められる年代です。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。

タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

4.従業員のモチベーション低下によるリスク

ここからは、社員の不満が高い人事評価制度を放置すると、どのようなリスクがあるのかについて解説します。

組織の生産性が低下する

先述したように、人事評価への不満や納得感の欠如は、社員のモチベーションを大きく下げてしまいます。

評価の基準が曖昧だったり、不公平だと感じる状況が続いたりすると、「どうせ頑張っても無駄だ」と思う人が増えていくでしょう。その結果、積極的に動かず、与えられた仕事だけをこなすようになり、生産性が下がってしまうのです。

また、やる気が低下した社員の態度は周囲にも伝播しやすく、チームワークや職場の雰囲気にも悪影響を及ぼすため、組織全体の業績にもマイナスの影響が出ます。

人材流出のリスクが高まる

納得できない人事評価が続くと、優秀な社員ほど「自分を正当に評価してくれる環境」を求めて転職を考えるようになります。

実際に、評価制度への不満は離職理由の上位に挙げられており、企業にとっては人材流出という大きなリスクとなるでしょう。

優秀な人材が抜けることで、残された社員の負担が増え、さらにモチベーションや生産性低下の悪循環が生まれます。また、ノウハウや技術の継承が難しくなり、組織力の低下にもつながるのです。

評価に対する不服申し立ての恐れがある

人事評価に対する不満が強まると、社員から不服申し立てや、場合によっては訴訟に発展するリスクも出てきます。不服申し立てとは、自分にとって不利益な判断が下された際に、その内容の見直しや撤回を正式に求める手続きのことです。

例えば、評価に納得できない社員が「評価を見直してほしい」と会社に申し出るケースなどが該当します。こうした対応が必要になると、企業は法的リスクや評判の悪化に直面する可能性があるのです。

さらに、社内外に悪い印象が広がれば、企業のイメージが損なわれ、優秀な人材の採用にも影響が出かねません。このような事態は、組織の健全な成長にとって大きな障害となります。

カオナビなら、社員のエンゲージメント状態のを簡単に可視化できる!

課題・不満やモチベーション低下を早期に発見し、組織をさらに強固にしましょう

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

5.人事評価で社員のやる気をなくさないためのポイントと具体的な対応策

続いて、人事評価において社員のやる気を損なわないためのポイントと具体的な対応策についてご紹介します。

- 人事評価制度を見直す

- 明確な評価基準を設け周知する

- 人事評価についての理解を促す

- 成果・能力・情意など多角的に評価をおこなう

- フィードバックを必ずおこなう

- 評価者の研修を実施する

- 部下の業務内容を正しく理解する

- 適材適所に配置する

- 日頃からコミュニケーションをとる

- モチベーションを管理する

- タレントマネジメントシステムを活用する

人事評価制度を見直す

社員のやる気を維持・向上させるには、今の人事評価制度を見直し、時代の流れや自社の状況に合わせて柔軟に改善していくことが大切です。

例えば、年功序列型の評価では、実力や成果を重視する若手社員の価値観と合わず、反発を招くことがあるでしょう。また、評価結果が給与や昇進に反映されない場合も、社員のモチベーションを損なう要因となります。

評価制度にはさまざまな種類があるため、自社の組織文化や業種・規模に合った制度の設計が重要です。合わせて、社員の意見や現場の声を反映する仕組みを設けることで、制度と実態の乖離を最小限に抑えられます。

定期的に制度を見直すと、公平で透明性のある評価が実現し、社員の信頼ややる気の向上につながります。

人事評価制度はどう見直す? 見直しの目的やポイント、手順を解説

人事評価制度は、適切なタイミングで見直しが必要です。なぜなら、人事評価制度は企業と従業員の双方に大きく影響する重要なツールであるためです。

人事評価制度が古かったり、機能していないと感じる場合、従業員...

明確な評価基準を設け周知する

評価基準が曖昧なままだと、社員は何を基準に評価されているのかが分からず、不安や不信感を抱きやすくなります。そうならないためには、職務内容や役割に応じて具体的な基準を設けることが大切です。

例えば、数値で分かる目標や、どのような行動を評価するのかといった指標を明確にして、誰が見ても理解できる内容にする必要があります。また、基準を作るだけでなく、それを全社員に分かりやすく周知することも重要です。

「なぜこの基準なのか」という背景も含めて説明できると、社員の納得感が高まり、やる気の向上にもつながります。説明会の実施や資料の配布などを通じて、社内への丁寧な周知を心がけましょう。

人事評価についての理解を促す

評価制度の目的や仕組みを社員にしっかり説明し、理解を深めてもらうことも欠かせません。評価が賃金決定のためだけでなく、人材育成や組織の成長のためにあると伝えることで、社員は制度の意義を前向きに捉えやすくなります。

説明会や研修を通じて、評価の流れや基準、評価者の役割を丁寧に説明し、疑問や不安を解消する場を設けましょう。

人事評価制度とは? 目的や仕組み、種類や手法、導入手順を解説

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...

成果・能力・情意など多角的に評価をおこなう

人事評価が成果のみを重視する場合、社員は「努力やプロセスが評価されない」と感じ、やる気を失うことがあります。

そのため、成果だけでなく、業務への取り組み姿勢やチームへの貢献度など、能力や情意面も含めた多角的な評価をおこなうとよいでしょう。

例えば、コンピテンシー評価や目標管理制度(MBO)を導入し、日々の努力や成長過程も評価対象とすることで、客観的で納得感のある評価が可能になります。

フィードバックを必ずおこなう

人事評価の結果を伝える際に、フィードバックをおこなわないと、社員は評価の理由や今後の改善点が分からず、納得感を得られません。評価結果を伝える際には、必ずフィードバックをおこない、評価の根拠や今後の期待、改善点などを具体的に伝えましょう。

また、フィードバックは一方的なものではなく、社員の意見や考えを聞く双方向のコミュニケーションと捉えると、信頼関係の構築やモチベーションの向上につながります。

評価者の研修を実施する

評価者向けの研修は、公正な評価をおこなうために欠かせません。こうした研修を受けることで、評価基準を正しく理解し、どのようにフィードバックすればよいかを学べます。また、評価する立場としての責任を自覚するきっかけにもなるでしょう。

知識や意識が身につくことで、評価のばらつきを防ぎ、組織全体で一貫性のある評価が可能になります。さらに、部下の成長を支援する目標設定の仕方や育成プランの考え方も習得できるため、人材育成スキルも身に付けられるでしょう。

評価者研修とは?【必要な理由】目的、具体例、実施ポイント

評価者研修とは、管理職や人事部の担当者など、人事評価の評価者を対象とした研修です。人事評価の仕組みや評価方法、評価に必要な知識・スキルを体系的かつ実践的に学べます。

評価は人材戦略の重要な要素であり、...

部下の業務内容を正しく理解する

適切な評価をおこなうには、上司が部下の仕事内容や日々の努力を正しく把握していることが前提です。目に見える成果だけで判断せず、プロセスや工夫も含めて業務を理解すると、より公平な評価ができます。

定期的な業務報告や面談を通じて、現場に寄り添った評価ができれば、部下の納得感や信頼感も高るでしょう。

部下育成で大切なこととは? 失敗の原因、手法や進め方を解説

部下の育成は、企業や組織の成長において欠かせない要素です。

しかし、「部下がなかなか成長しない」「思うように育成が進まない」といった悩みを抱えるリーダーや管理職も実際のところ多いでしょう。

この記事で...

適材適所に配置する

人事評価を通じて社員の適性やスキルを把握し、それをもとに適材適所の配置をおこなうことで、業務効率ややりがいが向上します。苦手な業務ばかりを任せられたり、能力を活かせない部署に配属されたりすると、部下のモチベーションは上がりません。

評価結果は配置や育成方針に反映し、個々の能力を活かす体制づくりに役立てることがポイントです。

人員配置とは?【意味をわかりやすく】適材適所、人員配置表

従業員のスキルや個性、志向を見える化して適材適所を実現。

カオナビで時間が掛かっていた人員配置を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード...

日頃からコミュニケーションをとる

信頼関係は、評価の場だけでなく、日ごろのコミュニケーションの積み重ねによって築かれます。日常のちょっとした声かけや、定期的な1on1面談などを通じて、部下の様子を普段から把握しておきましょう。

部下の意見に耳を傾けたり、不安や悩みに寄り添ったりできると、部下に安心感が生まれ、モチベーションの維持にもつながります。信頼は短期間で築けるものではなく、日々の小さなやり取りの積み重ねが鍵となるのです。

1on1とは? 目的とやり方、メリットや話すことがなくても失敗しない方法を解説

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント

⇒ 無料ダウンロードはこちらから

現在では多くの企業が導入する1on1とは、上司と部下が定期的...

モチベーションを管理する

一度下がったモチベーションや失われた信頼を取り戻すのは簡単ではありません。だからこそ、社員のやる気の変化にいち早く気づくことが何より大切です。

モチベーションを管理する方法として、社員の意識や職場環境を定期的に可視化する「サーベイ」があります。最近では、従業員満足度の把握や改善に役立つ調査ツールを活用する企業も増えているようです。

早期に異変を察知できれば、個別に声を聞いたり、改善に向けた対話を始めたりと、適切な対応ができるでしょう。

モチベーションサーベイとは? 質問事項、やり方をわかりやすく

モチベーションサーベイとは、従業員のモチベーションや意欲を評価するために行われる調査のことです。目的、メリット、実施方法などについて解説します。

1.モチベーションサーベイとは?

モチベーションサー...

タレントマネジメントシステムを活用する

タレントマネジメントシステムとは、社員のスキルや業績、将来のキャリア希望などを一元的に管理できるツールです。人材戦略を強化するための重要な仕組みとして、多くの企業で導入が進んでいます。

このシステムを使うことで、社員一人ひとりの強みや志向に応じた配置が可能になり、採用計画や人材育成にも柔軟に対応できます。

集めた情報は評価や異動の判断材料として活用できて、より客観的で効率的な人事運用が実現できるでしょう。

さらに、こうした情報を面談やフィードバックの場でも共有すると、社員との対話に説得力が生まれ、納得感のあるキャリア支援やモチベーション向上にもつながります。

タレントマネジメントシステムとは?おすすめのツールや選び方・比較のポイントを紹介

タレントマネジメントに関する資料を3点プレゼント!

基礎的な知識や、具体的な進め方、システム選定のポイントなどを解説。

⇒ タレントマネジメント【資料3点セット】 を無料ダウンロード

タレントマネジメ...

タレントマネジメントに関する資料を3点プレゼント!

基礎的な知識や、具体的な進め方、システム選定のポイントなどを解説。

⇒ タレントマネジメント【資料3点セット】 を無料ダウンロード

6.人事評価でやる気をなくした社員の対処法

人事評価によって社員のやる気が低下した場合、適切なフォローが不可欠です。以下に、やる気をなくした社員への具体的な対応策を紹介します。

良い点を積極的に認める

人事評価でやる気をなくした社員には、まずその人の良いところや強みをしっかりと認める姿勢が大切です。

目に見える成果だけでなく、日々の努力や成長、仕事に向き合う姿勢といった点も具体的に伝えることで、自身の貢献が認められていると感じられます。

こうした声かけは、自己肯定感を高め、再び前向きな気持ちで仕事に取り組むきっかけにもなるものです。とりわけ、本人が気づいていない良さや行動を言葉で伝えることで、本人の自信回復やモチベーションアップが期待できるでしょう。

プロセスや行動を評価する

成果だけに目を向けて評価すると、すぐに結果が出にくい仕事をしている社員や、成果が数値で表しにくい業務に携わる社員にとって、不公平に感じられることがあります。

最終的な結果だけでなく、業務に取り組む過程や日々の行動もきちんと評価することが大切です。

工夫を凝らした姿勢やチャレンジへの意欲など、プロセスに注目することで、社員は「自分の努力が見られている」と実感しやすくなるでしょう。

このような評価方法は、成果がすぐに出ない業務でもモチベーションを保ちやすくし、長期的な成長意欲を育てる効果もあります。

さらに、プロセスを評価することは、社員自身も行動を振り返るきっかけとなり、次の目標へ前向きに取り組む姿勢が生まれます。

行動評価とは? 項目例、能力評価との違い、メリットを簡単に

行動評価とは、成果を出している従業員の行動を評価基準とした評価手法です。結果や能力だけを基準とした評価システムは、従業員の努力や取り組みが正しく評価されない恐れがあります。明確な評価基準のもと、公平な...

前向きな声かけをおこなう

評価面談や日常のコミュニケーションでは、前向きな声かけを意識しましょう。例えば、「ここができていない」ではなく、「この部分が伸びているから、次はこうしてみよう」といったように、肯定的な表現や応援の言葉を添えると効果的です。

ポジティブな声かけは、社員の心に響きやすく、信頼関係や安心感を生み出します。

さらに、具体的なアドバイスや期待を伝えると、「自分は必要とされている」と感じ、やる気の回復につながるでしょう。日頃から小さな成果や努力にも目を向け、タイムリーに声をかけるように心がけてください。

組織の課題や従業員の本音や満足度・不安・悩みを早期発見!

人事管理システム「カオナビ」で社員のエンゲージメント状況をキャッチし、離職を防ぎましょう。

⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

7.人事評価ってどんな種類があるの?

ここでは、社員のやる気を高める代表的な人事評価の手法を5つご紹介します。

- MBO(目標管理制度)

- 360度評価

- コンピテンシー評価

- バリュー評価

- OKR(目標と成果の管理)

人事評価の方法にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や強みは異なります。自社の評価制度で起きている問題や改善したい点に対して、どの手法が最適なのかを見極めて導入を検討しましょう。

目標管理制度(MBO評価)

目標管理制度(MBO)は、従業員が自ら目標を設定し、その達成度をもとに評価する制度です。この制度の大きな特徴は、目標設定のプロセスに従業員自身が主体的に関わる点で、自己管理能力や成長意欲の向上が期待できます。

目標は、組織全体の方針との連動が求められ、個人の成長と組織の成果を同時に促進します。ただし、目標設定や評価が曖昧だとモチベーション低下のリスクもあるため、管理職の適切なサポートが欠かせません。

目標管理制度(MBO)とは? 意味や目的、メリット・デメリット、導入方法を簡単に解説

面倒な目標管理(MBO・OKR)と人事評価の悩みをまとめて解決

クラウド型の人事評価システム「カオナビ」なら費用を抑えて導入可能

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...

360度評価

360度評価は、上司だけでなく同僚や部下など複数の立場からの評価を取り入れる制度です。多様な視点からのフィードバックにより、被評価者の行動や能力をより客観的に把握できます。

これにより、自己認識と他者評価のギャップを埋めやすくなり、社員の納得感も向上するでしょう。

一方で、評価作業の負担が増える点や、評価基準の統一が課題となる場合もあるため、システムの導入や運用ルールの整備が求められます。

360度評価とは? 目的や導入効果、メリット、運用方法をわかりやすく解説

タレントマネジメントシステムなら評価業務を効率化!

導入効果や、具体的な導入手順、システムの選び方を解説

⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

360度評価の工程を半...

コンピテンシー評価

コンピテンシー評価は、高い成果を出している社員に共通する行動特性(コンピテンシー)を基準に評価をおこなう制度です。具体的な行動やスキルに焦点を当てることで、評価の公平性が向上し、従業員の能力開発にもつながります。

ただし、理想とする行動を具体的に言語化したり、基準となる社員像を明確にしたりする作業は容易ではなく、導入・設計のハードルが高いという課題も。

また、ビジネス環境の変化に伴い、求められるスキルや行動特性も進化するため、一度策定したモデルも、定期的な見直しが必要です。

コンピテンシー評価とは? 項目例、メリット、導入手順、注意点を簡単に解説

コンピテンシー評価には、ハイパフォーマーの共通点の見える化が必須。

人事評価システム「カオナビ」で、コンピテンシー評価・モデル作成の問題を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.j...

バリュー評価

バリュー評価は、企業が重視する価値観や行動規範をもとに、社員の行動や姿勢を評価する方法です。仕事の成果やスキルだけでなく、日々の取り組みや行動が、会社の大切にしている価値観に合っているかどうかが評価のポイントになります。

そのため、目に見えにくい努力やチームへの貢献もきちんと評価されるのが特徴です。

バリュー評価を取り入れることで、企業文化が社内にしっかり根付き、組織としての一体感も高まります。ただし、導入する際は、自社の価値観や行動指針の明確化が不可欠です。

バリュー評価とは? 特徴やメリット、書き方と具体例を解説

近年、多くの企業が導入を進めている「バリュー評価」は、従業員の行動を企業の価値観やミッションに照らし合わせて評価する人事評価制度です。企業の一体感や従業員のモチベーション向上に寄与するため、注目されて...

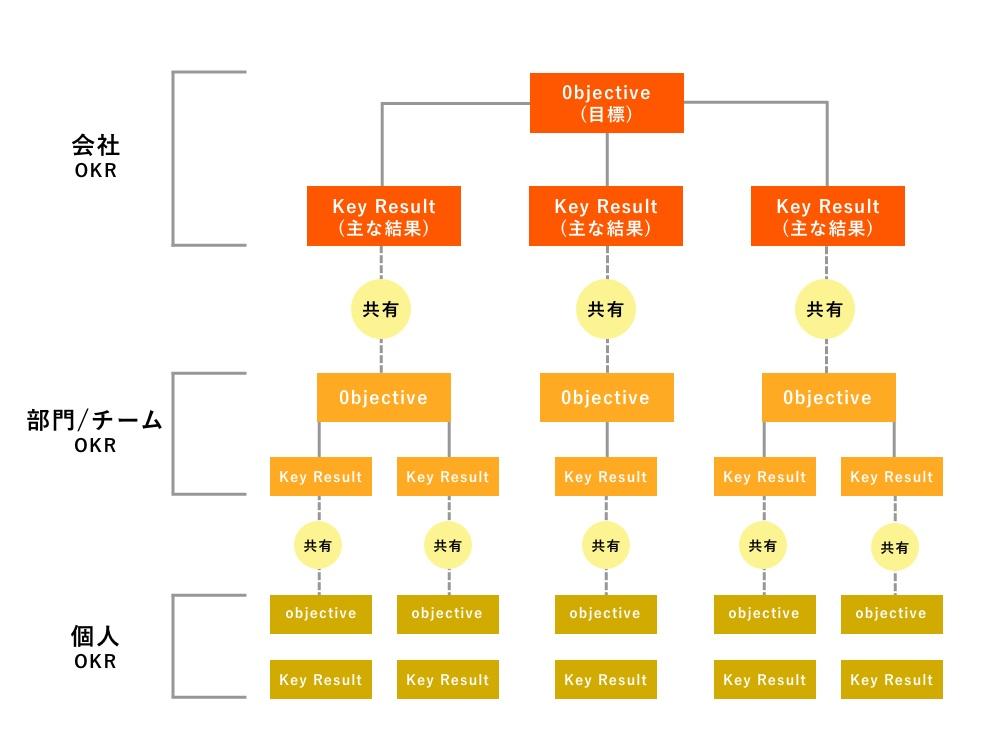

OKR

「OKR(Objectives and Key Results)は、組織やチーム、個人の目標(Objectives)と、その達成度を測るための指標(Key Results)を明確に設定し、短いスパンで進捗を管理する手法です。

組織全体で目標を共有することで、一体感が生まれ、目標達成に向けた動きも促進されます。MBOとの主な違いは、OKRは報酬や評価と切り離して運用されるケースが多く、挑戦的な目標設定と迅速なフィードバックを重視する点です。

OKRでは60〜70%の達成でも成功とみなされ、次段階の新たな目標へ挑む姿勢が求められます。Googleやメルカリなどの先進企業が導入していることでも注目を集めています。

OKRとは? 【Googleが使う目標管理ツール】KPI・MBOとの違い

Excel、紙の目標設定・評価シートを豊富なテンプレートでクラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で、時間が掛かっていたOKR・MBOの問題を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonav...

目標管理(MBO・OKR)を効率化し、従業員エンゲージメント向上。

人事評価システム「カオナビ」で、部下の目標達成を充実サポート!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

8.人事評価制度の見直しで社員が定着した企業の事例

最後に、人事評価制度を見直すことで、社員の定着につなげた3社の事例をご紹介します。取り上げるのは、サイボウズ株式会社、株式会社メルカリ、愛知日産自動車株式会社です。

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社は、かつて離職率が28%に達するなど人材定着に課題を抱えていました。しかし、社員の多様な働き方を尊重する制度改革により、離職率を約4%まで大幅に改善しています。

同社は「100人いれば100通りの働き方があってよい」という理念のもと、残業の有無や勤務時間、働く場所などを柔軟に選べるようにし、社員のライフスタイルや価値観に合わせた働き方を可能にしました。

また、社員が人事制度の設計に関与する「ボトムアップ型」のアプローチを採用。具体的には、社員が自らの働き方を宣言する「働き方宣言制度」や、ライフステージに応じて働き方を選択できる「選択型人事制度」などを導入しました。

これにより、社員の納得感やエンゲージメントが向上し、組織全体の生産性や業績の向上にも寄与しています。社員の多様性を尊重しつつ個々のニーズに応えた施策は、社員の定着率を高めるとともに、企業の成長にもつながる好事例といえます。

参照:サイボウズ株式会社「離職率28%、採用難、売上低迷。ボロボロから挑んだサイボウズのハイブリッドワーク10年史」

株式会社メルカリ

株式会社メルカリは、組織の成長と多様化に対応するため、2021年に人事評価制度を大幅に刷新しました。これまでの「ノーレイティング」や「絶対評価」から、成果と行動の両面を評価する仕組みへと進化させています。

新制度では、グレードを軸に成果を測る「OKR」と、企業の価値観にもとづく行動を評価する「バリュー評価」を組み合わせて採用しました。

OKRでは、短期間での目標設定と進捗管理をおこない、達成度よりも挑戦する姿勢を重視。一方、バリュー評価では、メルカリが掲げる「Go Bold」「All for One」「Be a Pro」といった価値観を体現する行動を評価の対象としました。成果評価は賞与に反映され、バリュー評価は昇給や昇格の判断材料となります。

多くの企業では人事評価制度が経営層主導で設計されがちですが、メルカリでは現場の声を反映しながら改良を重ねている点も特徴的です。

多様なバックグラウンドを持つ社員が増える中で、共通の価値観にもとづいた評価により社員の納得感を高め、組織の成長と社員の定着を実現しています。

参照:株式会社メルカリ「一人ひとりのパフォーマンスを評価したい。メルカリが新人事評価制度に込めた願いと覚悟」「メンバーの活躍を“大胆に”報いる──大幅アップデートされたメルカリ人事評価制度の内容と意図」

愛知日産自動車株式会社

愛知日産自動車株式会社は、従来の人事評価制度において、各店舗のマネジメントの実態が見えにくいという課題を持っていました。

例えば、店長がどのようにマネジメントをしているのか、面談が適切に実施されているのかといった情報が把握しにくく、いわばブラックボックス化していたのです。こうした状況が、特に若手社員の不安や不満につながり、結果として離職の一因となっていました。

これらの課題を解決するために、タレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入。同システムの活用により、人事評価業務の効率化が図られ、評価の収集や資料作成にかかる時間が1週間から3日に短縮されました。

また、評価理由の記載を必須とすることで、評価の透明性が向上し、役員が現場マネジメントのあり方を見直すきっかけとなりました。さらに、同社では「PULSE SURVEY」を活用して、社員の従業員満足度を毎月調査しています。この調査により、マネジメントへの不満が早期に発見され、適切な対応が可能となりました。

例えば、同じ店舗の複数の社員からマネジメントへの不満が寄せられた際には、人事部が面談をおこない、店舗マネジメントの問題を浮き彫りにしました。

このような取り組みにより、若手社員の声が反映されやすくなり、モチベーションの低下の改善や離職の防止につながっています。

参照:カオナビ導入事例「1週間かかっていた評価業務が3日に!評価の効率化からはじめる愛知日産のマネジメント改革」

時間が掛かる評価業務を効率化!

人事評価システムの選び方がわかる解説資料をプレゼント!

資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

9.まとめ

社員のモチベーションを高めるために、人事担当者がもっとも重視すべきなのは「納得感のある人事評価制度」を構築・運用することです。評価基準や評価方法が曖昧なままでは、社員はやる気を失いやすくなります。

そのため、評価基準を具体的に定め、全社員に周知することが重要です。加えて、成果だけでなく日々の行動や姿勢にも前向きなフィードバックをおこなうことで、モチベーションの維持・向上が期待できるでしょう。

人事評価制度は人材育成や組織の活性化に向けた仕組みである点を忘れず、社員一人ひとりが納得できる評価と成長支援を徹底していくことが求められます。

人事評価の透明性と納得感を高めるには、タレントマネジメントシステムの導入も効果的です。「カオナビ」は、評価基準の可視化やフィードバック履歴の管理、スキルや目標の進捗把握をサポートします。

【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】

評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。

OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!

●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる

●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる

●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる

●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

カオナビで人事評価を【システム化】することで、評価の“質”や“納得度”を上げるような時間の使い方ができます。

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)