360度評価テンプレートを使って、Excelや紙の評価シートを楽々クラウド化。

人事評価システム「カオナビ」なら、時間がかかっていた評価業務をもっとスピーディーに!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

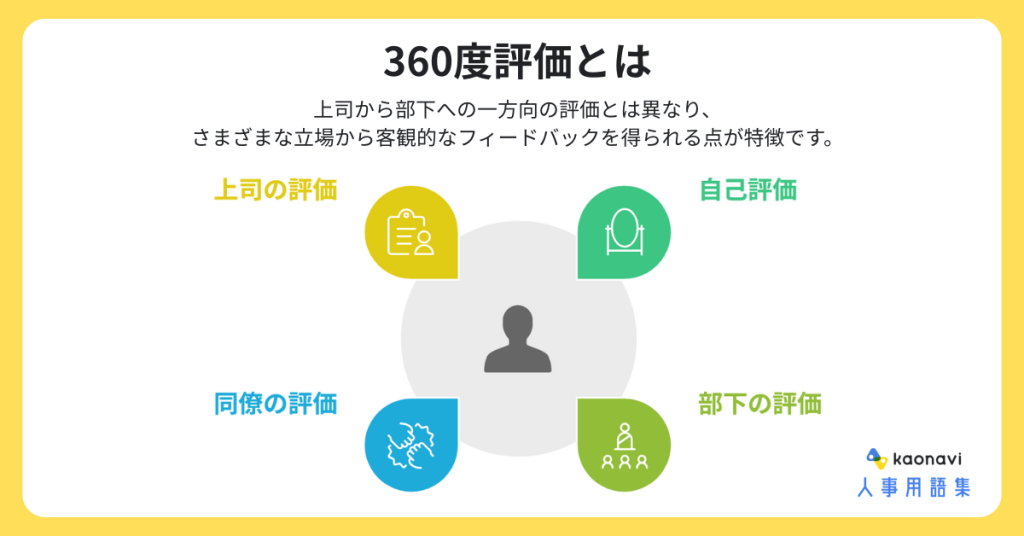

360度評価は、通常の評価制度と異なり、部下が上司に評価をしたり、同僚同士で評価をしたりするのが特徴です。

360度評価を行ううえでつまずきやすいのが、どのようにコメントをすれば良いかという点です。普段、評価業務を行わない一般社員はコメントに悩んで時間がかかってしまいます。

本記事では、コメントのポイントや注意点、例文をご紹介します。

1.役職別に見る、360度評価のコメントの例文

360度評価は上司、部下、同僚とそれぞれの立場からのコメントが必要です。役職によって、評価するべきスキルや、どのような行動を見るべきなのかなどが異なります。ここからは役職別のコメントや注意点などを紹介します。

部下から上司へのコメント

部下から上司へ評価を行ううえで重要なポイント、注意点は以下です。

- コメントのポイント:マネジメント力を評価

- コメントの注意点:主観的な評価にならないようにする

コメントのポイント:マネジメント力を評価

上司に対して評価をするのは難しいかもしれませんが、最も記載しやすいのはマネジメント力の評価です。マネジメント力はチームが仕事をしやすい職場環境を作る能力であるため、部下が判断しやすいポイントです。

また、

- 部下を育成する努力をしているか

- チームの業務が効率化できるように全体を見ているか

などにも注目しましょう。

コメントの注意点:主観的な評価にならないようにする

部下が上司を評価することは慣れていない場合が多いため、部下の評価が主観的になり、好き嫌いだけで判断される恐れがあります。

主観的な評価になると、人間関係の悪化やモチベーション低下につながり、チーム全体に悪影響を与えかねません。

また、気を遣い過ぎて良い評価だけをつけても意味がないため、良い点と悪い点を客観的に見て評価する必要があります。

コメント例文(良い評価の場合)

- 定期的に1on1やチームMTGを行い部下の業務状況を常に把握するように努めてくれている

- 会社全体や他部署の情報などが、一般社員まで伝わっていない場合があるので、定期的に情報共有をしてほしい

- 自分の興味があるセミナーや研修などを、自分の特性を理解したうえで積極的に紹介してくれるので、スキルアップがしやすい

- 他部署と業務をする場合に連携がスムーズに行えるように事前に働きかけてくれているので動きやすかった

- 単純作業に時間がかかっていて業務を圧迫していたが業務効率化のためにシステムの導入を推進いただき、無駄な作業が削減できた

コメント例文(上司に改善してほしいことを書く場合)

- フィードバックの際に、より具体的な改善案も併せてご教示いただけるとありがたい

- 業務指示の変更時に、背景や理由も共有いただけると、より納得感を持って取り組める

- タスクが立て込むことがあるため、全体の優先順位についてご相談する時間をいただけると助かる

- もう少し個人のキャリアプランについても相談する機会を設けていただけると嬉しい

- チームメンバーによって業務量に偏りが見られるため、均等になるよう調整をお願いしたい

上司から部下へのコメント

上司から部下への評価を行ううえで重要なポイント、注意点は以下になります。

- コメントのポイント:スキルやモチベーションを評価

- コメントの注意点:成績だけを見て評価しない

コメントのポイント:スキルや仕事の取り組み方を評価

上司から部下へ評価する際は、スキルや仕事への取り組み方に注目しましょう。

スキルは業務を進めていれば把握しやすいですが、取り組み方は注視していないとわかりづらい部分であるため、部下の行動をよく観察する必要があります。

コメントの注意点:成績だけを見て評価しない

評価の際には、成績だけを見たり、本人の言葉だけを信用したりするのも危険です。前向きな言葉を並べていても実際は手を抜いて仕事をしていたり、あまり仕事に対する熱意がなさそうに見えても業務は真面目に取り組んでいたりするパターンもあります。

成果を出すまでのプロセスにも目を配ると、部下も自分の行動を見てくれていると感じ、モチベーションの向上にもつながります。

コメント例文

- 目標の売上には達しなかったが、顧客の目線に立って資料に工夫を凝らしてアプローチしていたことは評価できる

- 売上を達成できたことは素晴らしいが、毎日の遅刻や社内イベントの不参加などは評価しづらい部分になるので生活態度を改善してほしい

- セミナー、研修に積極的に参加してスキルアップに励んでくれている。今度は得た知識をアウトプットできるように実務に活かすことを期待

同僚へのコメント

同僚の評価するうえで重要なポイント、注意点は以下になります。

- コメントのポイント:積極性や仕事への意欲を評価

- コメントの注意点:なれ合いで評価しない

コメントのポイント:積極性や仕事への意欲を評価

同じ立場同士の社員を評価する場合には、成果よりも積極性や意欲に関するコメントを書きます。

社員同士でお互いに評価をするのは慣れないかもしれませんが、メンバーの行動を見ていて参考になりそうなこと、自分に足りないものを見つけるいい機会です。

コメントの注意点:なれ合いで評価しない

同じ立場の社員同士が評価をすると、なれ合いでお互いに甘い評価をつけがちです。対して、気が合わない社員には無関心なコメントをする場合が多いです。

同僚へのコメントの際は、自分の感情を抑えて客観的に評価しましょう。

コメント例文

- 社内での顔が広いので業務で困ったことがあると、詳しい社員を紹介してくれてフォローをしてくれる

- 業務外の社内イベント等でも積極的に運営に関わり、社内のコミュニケーション活性化に貢献している

- メンバーの特性を良く理解していて、共同で作業する際にも業務の分担がうまくスムーズに仕事が行える

- 仕事に対する熱意は高いのだが、一人で業務を抱えているように見えるので周りに分担できるともっと効率的に業務が進められると思う

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

1on1の進め方や、質問の仕方を解説しています。

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!

- 評価シートが自在につくれる

- 相手によって見えてはいけないところは隠せる

- 誰がどこまで進んだか一覧で見られる

- 一度流れをつくれば半自動で運用できる

- 全体のバランスを見て甘辛調整も可能

2.職種別に見る、360度評価のコメントの例文

360度評価のコメントの内容は、職種によっても変わります。

営業であれば数字に関すること、事務職であれば業務の確実性や効率化、技術職であればスキルや能力などが中心です。

ここからは職種別に360度評価のコメントのポイント、注意点を見ていきます。

営業職向けのコメント

営業職におけるコメントの重要なポイント、注意点は以下になります。

- コメントのポイント:行動力やコミュニケーションを評価

- コメントの注意点:数字やノルマのことばかりに触れない

コメントのポイント:行動力やコミュニケーションを評価

営業の評価となると数字を意識してしまいがちです。数字はもちろん大事ですが、行動力やコミュニケーション力などにも目を向けるようにしましょう。

取引先と良好な関係を築けているか、社内での各部署との連携がスムーズに取れているかなども評価のポイントです。

コメントの注意点:売上やノルマのことばかりに触れない

営業の数字では売上が最も重要視されがちですが、売上だけが評価の対象になるとプレッシャーになってしまいます。

売上以外にも、アポイントの件数、企画の数などさまざまな目標を見ることで、コメントの幅も広がります。

コメント例文

〇 部下から上司

- 顧客への対応が不十分だった際に適切なフォローをいただけたおかげで、顧客の信頼が回復し、その後の商談もスムーズに行えた

〇 上司から部下

- 売上は未達成だったが、アポイントの件数は目標を超える数字を達成したことは評価できる。多くのアポイントを経験したことでなぜ契約まで至らなかったかを分析して今後に活かしてほしい

- 営業に必要な人脈を獲得するため、セミナーや交流会に積極的に参加して人脈を広げている

事務職向けのコメント

事務職におけるコメントの重要なポイント、注意点は以下になります。

- コメントのポイント:ミスの少なさや業務効率化に関する部分を評価

- コメントの注意点:細かい変化に気づく

コメントのポイント:ミスの少なさや業務効率化に関する部分を評価

総務や経理などは売上には直結しない業務であるため、ミスの少なさや業務の効率化に取り組めたかを評価します。

また、他部署と関わる機会も多いため、コミュニケーション力や柔軟な対応力も重要なポイントです。

コメントの注意点:細かい変化に気づく

事務職は変化が少ない業務になるため、コメントが少なくなりがちです。淡泊なコメントになると相手の印象が悪くなるため、日々の細かい変化を見つけて評価しましょう。

コメント例文

〇部下から上司

- 普段から使いづらかった経理システムを変更するため、新しいシステムの導入を提案してくれた。移行後は業務の効率がアップしミスも減るようになった

〇上司から部下

- 毎日の単純作業を効率化するため、エクセルの関数やマクロを使って自分なりの工夫をしている。今後は蓄積したスキルをチーム全体で使えるような仕組化を期待したい

技術職向けのコメント

技術職におけるコメントの重要なポイント、注意点は以下になります。

- コメントのポイント:スキルアップや業務効率化を評価

- コメントの注意点:技術力だけでなく業務の進め方などにも目を配る

コメントのポイント:スキルアップや業務効率化を評価

技術職は、まずスキルが重要視される仕事です。今までどのようなスキルを習得し経験を積んできたか、資格取得をしてきたかを評価します。

また、売上には直結しないとしても、業務効率化のために行ったシステム開発も評価対象としましょう。

コメントの注意点:技術力だけでなく業務の進め方などにも目を配る

技術職ではスキルが重要ですが、チームで動く場合はチームメンバーとの連携も不可欠です。スキルだけでなく、コミュニケーション能力やスケジュールを意識した業務の進め方なども評価の対象にしましょう。

コメント例文

〇部下から上司

- 自分の考えた開発プロジェクトに対して指摘をするだけではなく、効率のいい改善案や実行するための人材のアサインなどをフォローしてくれて、業務が滞りなく進められた

〇上司から部下

- 毎年、新しい技術を積極的に身につけている。さらに業務にも習得した技術を活かしてツールも開発し、会社へ貢献している

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

上司が話すべき内容や、質問の仕方を解説!

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから

企画職向けのコメント

企画職向けのコメントのポイント・注意点は以下の通りです。

- コメントのポイント:実行力や協調性を評価

- コメントの注意点:アイデアの斬新さだけを評価しない

コメントのポイント:実行力や協調性を評価

企画職は、ほかの部署を巻き込んでプロジェクトを進める立場であるため、実行力や協調性が求められる職種です。優れた企画を立案しても、関係者を動かし計画を完遂できなければ成果にはつながりません。

そのため、コメントでは「〇〇のプロジェクトで、関係各所と粘り強く調整し、計画を推進した」のように、具体的なエピソードで実行力や協調性を評価することが大切です。アイデアを生み出す能力だけでなく、形にするための行動力や、周囲との連携姿勢にも着目します。

コメントの注意点:アイデアの斬新さだけを評価しない

企画職の人が出す斬新なアイデアは、成果として目立ちやすいため、評価者の印象に残りやすい傾向があります。事実、ユニークな発想力は企画職にとって重要な能力であり、評価に値するのは間違いありません。

しかし、アイデアの目新しさだけに注目すると、ほかの能力の評価がおろそかになる可能性があります。アイデアを具体的な計画に落とし込む実行力や、他者を巻き込む協調性なども含めて総合的に評価することが大切です。

コメント例文

〇部下から上司

- 行き詰まっていた新規プロジェクトについて、データに基づいた新たな視点を示してくれた。そのうえで私たちの意見を積極的に引き出してくださったため、チーム全体で納得感のある企画を立案できた

〇上司から部下

- 担当した企画において、関連部署との調整が難航した際も、客観的なデータをもとに粘り強く交渉を重ねていた。その高い推進力は、プロジェクト成功の大きな要因である。今後はその経験をチームにも共有し、全体のレベルアップに貢献することを期待したい

360度評価の運用に時間を使い過ぎてすぎていませんか?

人事評価システム「カオナビ」なら、360度評価を半自動で運用できます!

⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

3.評価基準別に見る、360度評価のコメントの例文

社員を評価する基準として、以下の3つが挙げられます。

- 成果評価のコメント

- 能力評価のコメント

- 情意評価のコメント

評価基準によっても、360度評価のコメントに書く内容は異なります。ここからは、それぞれの基準におけるコメントのポイントや注意点などを解説します。

成果評価のコメント

成果評価のコメントのポイント・注意点は以下の通りです。

- コメントのポイント:目標数値に着目して評価

- コメントの注意点:目標達成、もしくは未達の理由に触れる

コメントのポイント:目標数値に着目して評価

成果評価とは、売上実績の達成率や新規顧客獲得数など、明確な数字をもとに評価する手法を指します。客観的なデータを用いるため、評価者による主観が入りにくく、公平性を保ちやすい点が特徴です。

コメントを作成する際は「新規顧客を10件獲得するという売上目標を設定したが、12件獲得できた」という風に、具体的な目標数値と結果を明記しましょう。定量的な事実をベースにコメントを作成すると、評価の説得力を高められます。

コメントの注意点:目標達成、もしくは未達の理由に触れる

目標の数値に届いたか・届いていないかという結果だけで評価を終えてはいけません。目標を達成できた、あるいは未達だった要因を分析し、コメントに含めることが重要です。「新たな営業アプローチを試みたことが達成につながった」という風に、結果に至るまでのプロセスに触れましょう。

目標を達成できた場合、評価される側は同じプロセスを踏むことで、今後も安定して成果を出せるようになります。未達成であった場合は、コメントで原因を把握することで、今後の行動改善に活かしやすくなります。

コメント例文

〇部下から上司

- 部長の活躍により、年間売上目標5億円に対し、実績6億円という素晴らしい成果を達成した。的確な戦略とリーダーシップがなければ成し得なかった結果であり、高く評価されるべき成果である

〇上司から部下

- 個人の半期売上目標であった3,000万円に対し、3,500万円を達成したことは見事な成果である。既存顧客への深耕と新規開拓の両立がこの結果につながっており、その行動力を高く評価する

能力評価のコメント

能力評価のコメントのポイント・注意点は以下の通りです。

- コメントのポイント:取得した資格や専門用語の理解度を評価

- コメントの注意点:習得した知識を活かしているかも評価する

コメントのポイント:取得した資格や専門用語の理解度を評価

能力評価とは、社員が保有する資格やスキル、専門知識などをベースに評価する手法を指します。業務に関連する資格の取得や、専門知識の深さなどが評価対象です。

コメントでは「〇〇の資格を取得したことで、提案の質が向上した」のように具体的な事実を挙げることで、社員の自己啓発への取り組みを正当に評価できます。

能力評価とは? 項目と評価基準、目標・評価シートの書き方を解説

能力評価は人事評価項目の一つであり、職務遂行に必要なスキルや能力を評価する評価方法です。能力評価は定性的な評価項目であるため、導入する際はその性質や目的を理解し、適切な評価基準を設定して運用していくこ...

コメントの注意点:習得した知識を活かしているかも評価する

有用な資格やスキルを保有していても、実務で活かされなければ組織への貢献にはつながりません。知識や資格の有無だけでなく、実際の業務でどのように活用し、成果につなげているかを見る必要があります。「〇〇の資格知識を活かし、業務プロセスの改善提案を行った」という風に、具体的な活用事例をコメントに含めることが大切です。

評価対象者が特定の能力を活かしていないと思われる場合は、業務改善のために今後どのような知識・スキルを身につけるべきかもアドバイスしましょう。

コメント例文

〇部下から上司

- 新しく導入された〇〇ツールの操作をいち早く習得し、ほかのメンバーに共有してくれた。常に自己研鑽の姿勢を大事にしており、チームの生産性向上につながる知識を共有してくれている

〇上司から部下

- 新しい分析ツールを独力で習得し、データに基づいた精度の高い提案を行えるようになった。その高い学習能力と実践力は、チームの企画力向上に大きく貢献している

情意評価のコメント

情意評価のコメントのポイント・注意点は以下の通りです。

- コメントのポイント:業務への積極性や協調性を評価

- コメントの注意点:感情的な内容にならないよう注意する

コメントのポイント:業務への積極性や協調性を評価

情意評価とは、社員の仕事に対する意欲や姿勢を重視して評価する手法です。規律性・協調性・責任感など、数値では測れない勤務態度が評価の中心となります。

コメントでは「チームが困難な状況の際に、率先して協力を申し出てくれた」といった具体的な行動を記述することが大切です。日々の行動観察に基づいた客観的な事実を挙げると、個人の積極性やチームワークの良さを的確に評価できます。

情意評価とは?【わかりやすく解説】項目例、評価基準

情意評価の成功に欠かせない面談管理と評価業務をまとめて効率化。

人事評価システム「カオナビ」で、評価の質を上げ、従業員エンゲージメント向上!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp ...

コメントの注意点:感情的な内容にならないよう注意する

情意評価は、評価対象に具体性がないため、評価者の主観的・感情的な内容になりやすい特徴があります。苦手な人に対して悪い部分ばかりを探して評価すると、評価の公平性を損ないます。

また「真面目だ」「積極的だ」などの抽象的な表現も、評価を受ける側が参考にしづらいため避けましよう。「締め切りを一度も破ることなく、常に前倒しで業務を完了させている」というように、具体的な事実を根拠にして評価することが大切です。

主観を排したうえで具体的な行動を記述することで、評価される側の納得感を高められます。

コメント例文

〇部下から上司

- 誰に対しても誠実かつ丁寧なコミュニケーションを心がけており、チーム内の良好な雰囲気作りに貢献している。チームの目標達成に向けて前向きな姿勢で業務に取り組んでいる点も魅力的で、その姿は我々部下の良い手本である

〇上司から部下

- 自分の業務が多忙な時でも、困っている同僚がいれば率先してサポートしており、高い協調性を発揮している。その献身的な姿勢は、チーム全体の生産性向上につながっている

360度評価テンプレートを使って、Excelや紙の評価シートを楽々クラウド化。

人事評価システム「カオナビ」なら、人事業務を効率化!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

4.そもそも360度評価とは

360度評価とは、一人の従業員を上司・同僚・部下など、複数の関係者が多角的な視点から評価する人事評価制度です。

複数の人がコメントすることで公平な評価を得やすいため、評価される側が評価内容に納得しやすいメリットがあります。

評価項目はリーダーシップや協調性、業務遂行能力など、企業の方針によって多岐にわたります。

360度評価とは? 目的や導入効果、メリット、運用方法をわかりやすく解説

タレントマネジメントシステムなら評価業務を効率化!

導入効果や、具体的な導入手順、システムの選び方を解説

⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

360度評価の工程を半...

360度評価の運用に時間を使い過ぎてすぎていませんか?

人事評価システム「カオナビ」なら、360度評価を半自動で運用できます!

⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

5.360度評価のコメントを書く際のポイント

360度評価では単純に評価の点数をつけてもらうだけでなく、気づきを与えられるようなコメントを書くのが重要です。

そのため、コメントの書き方が不十分だと、360度評価がうまくいかない場合があります。ここからは、360度評価のコメントを書く際のポイントを解説します。

相手の業務改善につながることを意識する

360度評価でコメントする目的は、相手に日々の業務や行動における改善点を提示することです。そのためコメントを書く際には、どのようなことを書くと相手のためになるのかを考えましょう。

悪い例:売上目標は達成できなかったが頑張ってはいた

良い例:売上目標は達成できなかったが、◯◯さんが顧客視点でまとめたトークスクリプトや営業資料は、今後の営業活動に役立ちそう。視点や訴求は悪くないので、デモ練習を重ねながら場数を踏めば、売上目標は達成できそう

具体的に書く

相手の良いところ・改善点のどちらを書く場合でも、コメントは具体的に書きましょう。「コミュニケーション力が高い」「思いやりが足りない」などの抽象的なコメントでは、コメントをもらった相手が、何を伸ばして何に気をつければ良いのかわかりません。

悪い例:いつも情報共有してくれるのでありがたい

良い例:WEBマーケティングの最新情報を積極的に共有してくれるので、チームで仕事がしやすくなった

相手を傷つける表現やコメントをしない

360度評価での失敗でよくあるケースが、コメントで悪口を書いてしまうことです。しかし、相手を傷つけることを目的としたコメントは改善につながりません。思うところがあっても、感情を抑えて、客観的なコメントを心がけましょう。

悪い例:仕事が遅くその分のフォローに手間がかかる。チームのお荷物

良い例:仕事が与えられた際、段取りを考える前に手をつけているので、非効率な仕事をしている。結果としてメンバーのフォローも必要になっているので、始める前に段取りを考えるクセをつけると良いと思う

改善点だけでなく、良い点も記載する

指摘ばかりのフィードバックは、受け手の自己肯定感を損ない、モチベーションを下げる可能性があります。モチベーションが下がると、仕事への意欲を失うため、成長が止まる可能性が高まります。コメントを書く際は、具体的な行動や成果を褒めるポジティブな内容も含めましょう。

しかし、良い点しか書かれていないコメントも、相手の成長につながらないため避けるべきです。今後の成長を期待する改善点と、評価している良い点の両方をバランス良く記載するように心がけましょう。

悪い例:会議での発言が少なく、主体性がないように見受けられる。もっと積極的に意見を出してほしい

良い例:いつも会議の議事録を丁寧にまとめており、助かっている。論点を的確に捉える力があると感じる。一方で、発言は少ないように感じられるため、今後は自分の意見を積極的に発言してほしい。発言が多くなると、チームの議論がさらに活性化すると思う

人事担当者が評価面談で意識していること

カオナビ人事用語集が行った2025年の人事担当者への調査では、「評価面談で最も意識していること」は、以下の結果となりました。

【Q.評価面談で最も意識していることは何ですか?】

・相手の成長を促すフィードバック:28.2%

・モチベーション向上:27.9%

・評価基準の透明性確保:26.6%

・課題点の具体的な指摘:8.4%

・キャリア形成の支援:6.2%

・その他:2.8%

「相手の成長を促すフィードバック」を意識している割合が最も高く、360度評価のコメントを書く際の参考にしてみてください。

また、同調査で「評価者として必要だと感じるスキル」については、以下の結果となりました。

【Q.評価者として必要だと感じるスキルは何ですか?】

・コーチング力:27.1%

・論理的説明力:25.2%

・傾聴力:19.2%

・人材見極め力:16.1%

・チームマネジメント:12.0%

・その他:0.3%

⇒カオナビ人事用語集が2025年に行った調査概要はこちら

「コーチング力」「論理的説明力」が評価者に必要と考えている人事担当者が多かったです。評価者や管理職への教育を企画する際の参考にしてみてください。

360度評価の運用に時間を使い過ぎてすぎていませんか?

人事評価システム「カオナビ」なら、360度評価を半自動で運用できます!

⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

6.360度評価を実施する際の注意点

ここからは、360度評価を実施する際の注意点として、以下の5点を解説します。

- 自分の考えを気軽に発言できる雰囲気を作る

- 従業員からの同意を得たうえで実施する

- 従業員の負担を増やし過ぎない

- 360度評価の結果を給料や賞与に直結させない

- 評価後のフォローアップを心がける

注意点を把握することで、効果的な360度評価を実施しやすくなります。360度評価を実施する前に、一度確認しておきましょう。

自分の考えを気軽に発言できる雰囲気を作る

「自分の考えを発言すると面倒くさがられるかも」と思うと、360度評価のコメントで本音を書きにくくなります。結果、当たり障りのないコメントに終始してしまい、相手のためになるフィードバックができなくなります。

日頃から、上司が率先して部下の意見に耳を傾けるようにして、風通しの良い職場環境作りを心がけましょう。思ったことを言いやすい職場では、360度評価のコメントにおいても率直なフィードバックをしやすくなり、社員同士の成長を促進できます。

従業員からの同意を得たうえで実施する

そもそも従業員が360度評価の実施に納得していないと、真面目に取り組んでくれない可能性があります。従業員が積極的に取り組まない状態で360度評価を実施しても、相手のためを思ったコメントがされず、社員の手間を増やすだけになりやすいです。

社内で360度評価を実施する際は、制度の目的を詳しく説明し、従業員の理解と同意を得るようにしましょう。「なぜこの制度を導入するのか」「個人の成長や組織の発展にどうつながるのか」を丁寧に伝えることが大切です。説明会や質疑応答の場を設け、従業員の疑問や不安を解消したうえで導入するように努めましょう。

従業員の負担を増やし過ぎない

360度評価で用いる評価シートの項目が多過ぎると、回答する従業員に大きな手間をかけてしまいます。回答に時間がかかる場合、通常業務を圧迫するほか、一つひとつの回答が雑になる可能性もあります。

360度評価を実施する際は目的を明確にして、測定したい能力や行動に関する項目のみ回答してもらうようにしましょう。回答者の負担を軽減できると、質の高いフィードバックを集めやすくなります。

360度評価の結果を給料や賞与に直結させない

360度評価の結果を給料や賞与に直結させると、正直なコメントが記載されにくいです。たとえば、仲の良い社員同士が、お互いの評価を不当に高くつけ合う事態が起こり得ます。逆に、嫌悪感を抱く相手に、過剰に低い評価をつける可能性もあります。

360度評価の結果は、あくまで処遇を決定する際の参考情報として扱うようにしましょう。

評価後のフォローアップを心がける

フォローアップとは、ある事柄を徹底させるために継続して支援することです。人事分野では、研修や面談を実施した後に、スキルの定着を促すための活動を指します。

360度評価は、互いに評価して終わるのではなく、評価結果を本人の成長につなげることが重要です。評価結果をもとに、上司と評価対象者で1on1面談を実施し、強みや課題を共有しましょう。面談を通じて今後の具体的な目標を一緒に考えた後、業務の中で上司が部下の目標達成のために指導することで、360度評価は初めて有効なツールとして機能します。

フォローアップとは?【意味をわかりやすく解説】

従業員のコンディションを把握できていますか?

人材情報を一元化することで必要なフォローアップも見つけられます。

⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウン...

360度評価の公平性を確保する

360度評価を実施する際、参加者が納得できるように、公平性を確保することが大切です。

カオナビ人事用語集が行った2025年に人事担当者向けに行った調査では、評価の公平性確保のために、以下の取り組みを行っていることがわかりました。

【Q.評価の公平性確保のために行っている取り組みはありますか?】

・二次評価・相互チェック:28.7%

・評価者トレーニング(バイアス学習等):25.0%

・キャリブレーション(部門横断のすり合わせ):21.56%

・評価基準・ルーブリックの事前共有:18.0%

・分布・偏りのモニタリング:6.1%

⇒カオナビ人事用語集が2025年に行った調査概要はこちら

公平性確保のために、「二次評価」や「評価者トレーニング」を行っている割合が高かったです。360度評価の公平性を高めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

360度評価テンプレートを使って、Excelや紙の評価シートを簡単にクラウド化。

人事評価システム「カオナビ」なら、評価業務を効率化!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

7.360度評価の運用はクラウドが便利

360度評価の運用をエクセル等で管理すると作業工数が増えてしまい、最も重要な評価やフィードバックの時間が取れなくなります。

タレントマネジメントシステムの「カオナビ」を使えば、クラウド上で360度評価の管理が可能です。実際にカオナビを使って360度評価を運用している株式会社チュチュアンナ様の事例をご紹介します。

事例のように、自社の評価運用をスピードアップさせるお手伝いをいたします。

【調査概要】

- 調査概要:評価面談に関するアンケート調査

- 実施機関:2025年10月1日~2025年10月14日

- 調査対象:人事評価担当者

- 回答方法:Web上で人事評価についての質問項目に、選択・記述式で回答

- 有効回答数:323

【調査データの引用・転載に関して】

本調査データを外部メディアなどに引用・転載される場合は下記の利用条件を守ってご利用ください。

<利用条件>

1.情報の出典元として「カオナビ人事用語集」と明記してください。

2.ウェブサイトで使用する場合は、出典元として<https://www.kaonavi.jp/dictionary/>と明記してください。

【360度評価の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

人事評価システム「カオナビ」を使って、360度評価の人事負担を10分の1に!

●360度評価テンプレートが使える

●評価シートの配布・回収がクラウドで完結

●誰の評価が終わっていないかを見える化できる

●匿名性をしっかり担保できる

●一度流れを作れつくれば半自動で運用できる