従業員のモチベーションの可視化と分析ができる「カオナビ」

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

ビジネスでは、社員の仕事への意欲ややる気を高めることが重要であり、日本語では「動機づけ」や「やる気」と訳されます。モチベーションを引き出すためには、個々の目標設定や報酬制度、職場環境の改善など、様々な要因が影響します。

効果的な動機づけにより、社員のパフォーマンスや満足度が向上し、組織全体の成果に繋がるため、積極的な取り組みが求められます。

目次

従業員のモチベーションが上がらずにお悩みではありませんか? カオナビなら、従業員のモチベーションをパルスサーベイやアンケートで簡単に分析できます

⇒資料のダウンロードはこちらから

1.モチベーションとは?

モチベーション(motivation)とは、目的や目標の達成に向かって行動するための原動力となる意欲を意味する言葉です。ビジネスでは「やる気」「意欲」といった意味合いで使用されます。モチベーションの高さは積極性や生産性の向上につながり、逆にモチベーションが低い場合は、生産性の低下や離職を招きます。

日本語での意味は「動機づけ」「意欲」「やる気」

日本語に訳すと、モチベーションには「動機」という言葉が当てはまります。動機は「意欲」や「やる気」と同様の意味で使用され、人に対して仕事などへの意欲を引き出すことを「動機づけ」と呼びます。

人材マネジメント以外の文脈では、消費者に対する購買への動機づけや、スポーツ選手の意欲向上の際にも用いられる言葉です。

モチベーションとやりがいの違い

モチベーションと似た意味を持つやりがいとの意味の違いは次の通りです。

- やりがい:行動を起こした際、やってよかったと思う感情

- モチベーション:行動を起こす際の原動力になる動機

やりがいとは?【わかりやすく解説】搾取、種類、見つけ方

1.やりがいとは?

やりがいとは、「ものごとを行った際の充足感」や「やってよかった思う気持ち」のこと。やったことに対する効果や価値、手応えなどを示す言葉です。やりがいの「やり(遣り)」は「やること...

カオナビで従業員のモチベーションをチェックしてみませんか?

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料をダウンロードする

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

・1on1の進め方がわかる

・部下と何を話せばいいのかわかる

・質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

2.モチベーション向上が仕事・ビジネスで重要な理由

なぜビジネスにおいて従業員のモチベーションが重要だと声高に叫ばれているのでしょうか。今日では人材のモチベーションアップはよりいっそう重要性が増しています。モチベーション管理を適切に行った場合に企業にもたらされるメリットや効果について解説します。

- 離職率が低下し、採用コストが下がる

- 人材育成にコストや時間をかけなくて済む

- 労働生産性が高まる

- 従業員が目標達成しやすくなる

①離職率が低下し、採用コストが下がる

業務に対するモチベーションを維持することができている従業員が増えれば増えるほど、相対的に退職者数は減少します。既存の従業員の離職率を低い状態で維持できれば、新規に採用しなければならない人材の絶対数も減ります。

採用コストを抑えた分、すでに働いている従業員たちの福利厚生やインセンティブなどにコストを掛けることも可能となり、よりモチベーション管理がしやすくなるでしょう。

②人材育成にコストや時間をかけなくて済む

従業員が自発的にスキルアップを目指したり、業務への推進力を向上させたりすることができるならば、それに越したことはありません。本来は、人事側より特別な施策を打たずとも、人材がモチベーションを高い状態で維持できていることが理想とされます。

そのためには、企業風土や事業とのマッチング性を意識した採用活動を行うこと、人材の希望に則した配置転換を実現すること、人材のキャリアパスを具体的に描くこと、上司との緻密なコミュニケーションを行うこと、などが必要とされます。

③労働生産性が高まる

従業員ひとりあたり、もしくは1時間あたりなどにおいて、どれほどの成果を生むことができたかを示す指標が労働生産性です。従業員ひとりひとりの労働生産性が高まると(ひとりあたりの付加価値額が高まると)、少ない労働力で業務を行うことができるようになります。

業務の仕組み化などにより効率性の向上を狙うこともできますが、人材のモチベーションアップでも生産性向上の効果が期待できます。

労働生産性とは? 計算式・高める方法をわかりやすく解説

企業の利益を左右する労働生産性は、経営者にとって看過できない重要課題です。日本の労働生産性は先進国の中でも低いほうにあり、国家規模で問題視されています。

そもそも労働生産性とは何なのか、その内容や計算...

④従業員が目標達成しやすくなる

目標達成において、行動を起こすことは絶対条件です。モチベーションが高まれば、仕事における行動量や積極性が増し、目標を達成しやすくなります。また目標を明確にし、少し背伸びする難易度に設定することで、さらなるモチベーションの維持や高める効果が期待できます。

従業員のモチベーション維持・向上には、従業員の現在のモチベーションを把握しておくことが大切です。

「カオナビ」を使えば、データを用いて従業員のモチベーションの分析ができます。⇒ 人材管理システム「カオナビ」の資料を見てみる

3.2種類のモチベーション(動機付け)

モチベーションは「動機付け」と訳されます。動機付けには2種類あり、モチベーションが生まれる源泉がそれぞれ異なります。具体的に解説しましょう。

「〜のためにやる」①外発的動機付け

外発的動機付けとは、目的意識から発生するモチベーションのこと。たとえば、お金のために仕事をする、生活のために働くなどをイメージすると分かりやすいでしょう。

理論上では、個人の実績を正しく処遇に反映できるシステムがあれば外発的動機付けを達成することは比較的容易だと考えられています。

ビジネスでは外発的動機付けのデメリットが大きい

しかし長期的に見れば外発的動機付けのみでモチベーションを上げ、維持することは難しいとされています。

なぜなら、外発的動機付けは短期的にはモチベーションを高める効果が期待できるものの、将来的には、やる気や柔軟な発想力、創意工夫や創造力、イノベーションへの情熱といったものを奪取してしまうからです。

外発的動機付けとは?【内発的動機付けとの違い】具体例

外発的動機付けとは、他人によってもたらされる目標に向かって行動しようとする心理状態のこと。内発的動機付けとの違いや活用するメリットなどを解説します。

1.外発的動機付けとは?

外発的動機付けとは、外...

「やりたいからやる」②内発的動機付け

内発的動機付けとは自分の心の中から湧き出る「やりたいからやる!」というモチベーションのこと。

たとえば、スポーツに打ち込む、趣味の世界に没頭するなどは、誰かから強要されることではありません。自分がスポーツをやっていて楽しいから、金銭的な損得を考えずに時間や労力を一生懸命に注ぎ込むのです。

内発的動機付けのメリット

自分の意思が源になっている内発的動機付けがあれば、

- 驚異的な集中力を発揮する

- 細部にまでこだわった行動ができる

- 向上心に導かれて成長できる

といった状態を次々と生み出すでしょう。

職場で内発的動機付けを生かすことができれば、

- 能動的に目標を設定して進む

- 自発的に目的に向かって成長する

ということができ、やがて業績にも反映されていきます。

外発的動機付けを刺激する給与や地位は、上昇に限界があるもの。企業は、従業員が損得抜きに、自ら望んで仕事をしてくれるような内発的動機付けを刺激する方法を考案していかなければなりません。

内発的動機付けとは?【外発的動機付けとの違い】具体例

内発的動機付けとは、自分自身の内側から生まれる動機付けのことです。ここでは内発的動機付けの具体例や外発的動機付けとの違い、活用するメリット、デメリットなどについて解説します。

1.内発的動機付けとは...

従業員の不満や満足を可視化できるから、モチベーション低下の対策ができる

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料をダウンロードする

4.モチベーションが高い人の特徴

モチベーションが高い人はどんな特徴を備えているのでしょうか。自身や従業員のモチベーションを上げてどのようになりたいのか、その目標の参考に確認しておきましょう。

- 生産性が高い

- 自ら仕事を見つけられる

- 自らモチベーションを高められる

- 新しいことに挑戦できる

- 失敗から学べる

- 目標達成しやすい

5.モチベーションが低い人の特徴

反対にモチベーションが低い人はどのような特徴を持つでしょうか。モチベーションを上げるべき理由として目を通しておきましょう。

- 生産性が低い

- 最低限の仕事しかしない

- 不満が多い

- 他力本願

- 新しいことに挑戦できない

- 目標を達成しづらい

6.モチベーションが低下する原因

モチベーション向上を目指すのであれば、同時に低下の原因を改善する必要もあります。まずは原因は何であるか明確にしていきましょう。

- 仕事にやりがいを感じられない

- 達成できない目標を設定している

- 長時間労働が続いている

- 労働環境や業務内容に変化が多い

- 人間関係が悪い

- 人事評価に不満を覚えている

- 給与などの待遇が悪い

- 業績が悪化している

①仕事にやりがいを感じられない

仕事自体に興味が湧かない、意義を感じられなければ、当然モチベーションは上がりません。特に毎日決められた業務をこなすだけの仕事の場合、変化や刺激がないため、やる気を高めることは難しいでしょう。

また仕事に意義を感じていても報酬が少ない場合も同様です。仕事に見合った報酬を得られていない=搾取されていると感じるためモチベーションが下がります。

②達成できない目標を設定している

達成できない目標が設定されると、どうせ達成できないと考えるようになってしまいます。また達成できないことが評価に響き、結果として給与が下がることが想起されることもモチベーションの低下につながるでしょう。

一方簡単過ぎる目標にしても、今度は仕事にやりがいを感じられなくなるケースも考えられるため、目標設定は慎重に行う必要があります。

③長時間労働が続いている

仕事に魅力ややりがいがあっても、長時間労働は心身にストレスを蓄積させ、モチベーションを下げる原因となります。

また長時間労働が当たり前になってくると、将来的な不安も相まってモチベーションはさらに低下、結果としてパフォーマンス低下や離職につながってしまうでしょう。

④労働環境や業務内容に変化が多い

そもそも人間は、安定した職場を求めるもの。「一貫性の原理」といった心理学的視点から考察しても、一度決めたことに対する変更を人はあまり好みません。

人事制度に変更が多い、組織改変などが頻繁に行われる、成果主義によって、報酬に浮き沈みが多いといった変化の多い状況は、組織そのものへの忠誠心を低下させます。

このことは、職場の人間関係も希薄になるなど、モチベーションの低下以外でも組織にとってさまざまな弊害をもたらすでしょう。

⑤人間関係が悪い

仕事における不満の多くが人間関係に由来するものと言われ、実際に離職するにあたって人間関係を上げる人は少なく有りません。

心理的ストレスは目に見えないため分かりづらいですが、日々のコミュニケーションのズレや不満、パワハラやセクハラといった問題は確実にモチベーションの低下につながっています。

⑥人事評価に不満を覚えている

自分は一生懸命頑張っているのに、会社が適正に評価してくれない、怠けていると感じられる人が評価されたといった場合、従業員は不満を抱きます。

気持ちよく仕事をするためには、努力が適正に評価されたり公平な評価が実施されたりすることが重要です。企業は、従業員の気持ちをくみ取った評価制度の見直しや尊厳欲求に対しての配慮を追求すべきでしょう。

⑦給与などの待遇が悪い

評価と同様に従業員が自分の頑張りが認められていない、給与に反映されていないと感じている場合、不満を覚えるでしょう。この傾向は自分は頑張っている、他の人よりも能力があると思っている人ほど強くなります。

実際に優秀な人材が不満を覚えることがあれば、離職、さらには会社の業績にも影響してくるでしょう。

⑧業績が悪化している

会社の業績が悪化することで、従業員は将来に不安を覚え、仕事へのやる気が失われます。また業績悪化をきっかけとした優秀人材の離職による業務量の増加や人件費の削減、業務改善を目的とした組織改革がさらなるモチベーションの低下を引き起こします。

業績低迷時には好調時以上に上司から部下へ、「あなたの働きによって、業績向上のきっかけをつかめている」といった声掛けが重要です。

サーベイで従業員のコンディションを管理

従業員のモチベーションの把握にも役立つ「カオナビ」

⇒人材管理システム「カオナビ」を見てみる

7.モチベーションを上げる方法一覧

次にモチベーションを上げるための方法をご紹介します。自社にとって親和性や優先度の高い施策を参考にしてみてください。

- 組織のミッションやビジョンを浸透させる

- 適切な目標設定を行う

- 成果を見える化する

- チャレンジできる機会を与える

- 職場環境を整える

- キャリアをデザインする

- 褒める・表彰する

- 人事評価制度を見直す

- 適材適所の人材配置を行う

①組織のミッションやビジョンを浸透させる

自分の業務が組織や企業、社会にとって役に立っている実感がなければ、労働意欲は減退するもの。

企業は、実現させたいビジョンを従業員と共有する、業務が企業のビジョンを支えていると意識できる機会を積極的に設けるなどの工夫をしましょう。

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは? 意味と企業例

MVVとは企業経営の中核に置くべき経営方針のことです。ここではMVVが重要視される理由や作成のタイミング、具体的な作り方やそのポイントについて解説します。

1.MVV(ミッション・ビジョン・バリュー...

②適切な目標設定を行う

目標を達成した際の達成感や頑張れば達成できそうという期待がモチベーションを高めます。そのため適度な難易度に目標を設定することが大切です。

ストレッチ目標と呼ばれるちょっと背伸びをすれば到達するレベル感の目標の設定ならば、モチベーションの向上だけでなく、従業員の効率的な成長にもつながるでしょう。

目標設定とは?【設定のコツを一覧で】重要な理由、具体例

目標設定は、経営目標達成や個人のレベルアップのために重要なもの。適切な目標設定ができないと、最終的なゴールが達成されないだけでなく、達成のためにやるべきことも洗い出せなくなってしまうでしょう。

今回は...

③成果を見える化する

自ら行っている業務が組織や企業、社会の役に立っていると実感できたとき、モチベーションは高まります。

成果や貢献度を見える化し、具体的な数値・表彰などで示すことで、モチベーションアップ効果はさらに高まるでしょう。

④チャレンジできる機会を与える

新しいことを任せられること、チャレンジする機会を与えられることで、従業員は期待されていると感じ仕事への意欲が高まります。挑戦におけるやりがいや達成感はさらなるモチベーション向上につながるでしょう。

また従業員の自主性を育てることにもつながります。任せられそうな業務があったら、積極的に機会を与えてみましょう。

ここで重要なのは失敗を糧にする前提で機会を与えること。失敗したら責められるという不安があると、逆にモチベーションを低下させてしまう恐れがあるためです。

⑤職場環境を整える

長時間労働や人間関係の問題といったストレスがない労働環境を整えましょう。

そのためにはまず誰がどれだけ残業しているのか、どんな点に不満を持っているのかを見える化する必要があります。その際には社内アンケートや従業員満足度調査を利用しましょう。その後、明確になった問題に対しての対応や優先順位を考え、実行に移していくのです。

⑥キャリアをデザインする

キャリアデザインとは、自分の理想とする将来像を実現するため、どのような仕事や職業、働き方が適当であるかを設計すること。

将来の理想像を自ら設計することで、従業員のモチベーションが向上します。さらにその影響は組織全体へも派生し、組織の活性化にもつながるでしょう。

⑦褒める・表彰する

人は褒められるとやる気が上がります。シンプルですが効果的なモチベーション向上の手段です。

大きな成果を上げたときの表彰だけでなく、上司との1on1といった日々のコミュニケーションで褒めることも重要です。実践にあたっては、上司となる管理職クラスの人材に、褒めることの重要性や癖付けが大事だと理解してもらうため研修を行うとよいでしょう。

⑧人事評価制度を見直す

従業員が納得できる透明性のある評価制度を整備しましょう。自身が評価される基準がわかっていれば、基準を超えるために頑張ろうと意欲が湧きます。

業務によっては、外部環境によって成果が大きく左右されてしまうものもあります。これを結果だけで評価してしまっては、従業員の頑張りが評価されずモチベーションの低下を引き起こします。

こうしたケースに対応するためにも、プロセスを評価することが重要です。結果が出なかった場合でも、貢献度や業務に臨む姿勢を評価するのです。

人事評価制度とは? 目的や仕組み、種類や手法、導入手順を解説

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...

⑨適材適所の人材配置を行う

従業員の個性や能力に合った人材配置は、一人ひとりの能力を引き出し、仕事を充実したものにします。適材適所の配置を行うためには、まず従業員を知ることが必要です。

社内アンケートやタレントマネジメントシステムを利用して、従業員の個性や能力に限らず、キャリア志向や行動特性などの情報を集め、様々な側面から従業員を理解しましょう。

モチベーションアップの方法は? 要素、理論、名言などを紹介

従業員のモチベーションを可視化し、不満や離職の原因を明らかに。

人材管理システム「カオナビ」で、従業員のエンゲージメントを向上!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...

従業員の残業時間やサーベイから相関関係を分析できる

従業員のモチベーションを効率的にチェックするなら「カオナビ」

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

8.モチベーションマネジメント・管理とは?

従業員がモチベーションを維持して業務に取り組むよう、企業側が従業員のモチベーションを管理することをモチベーションマネジメントと言います。

従業員の「やりがい」を生むべく、外発的・内発的動機付けを適切に用いることが求められます。

目標設定における注意点

モチベーションを上げるためのモチベーションマネジメントを実施する際は何のために行動するのかという「動機付け」を行うことが不可欠です。それにはまず、目標設定を行います。

目標設定では、

- 明確な目標

- 大きな目標

- ステップを踏むための到達可能な小さな目標

を意識します。

また、従業員一人だけが高いモチベーションを持っていても、組織全体が同じような状況でなければ、持続性のない一過性のモチベーションで終わってしまいます。

研修などを利用して、組織単位でモチベーションを高めるためのフォローを行い、環境整備を徹底することも忘れてはなりません。

アンケートと退職面談で、退職者の傾向を分析できる

施策を打つ前に「カオナビ」でモチベーション低下の原因を分析!

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

モチベーション管理とは? メリットや効果、高めるポイントを解説

モチベーション管理とは、社員のモチベーションを高めて生産性やパフォーマンスを向上させるための施策やプロセスのこと。メリットや社員のモチベーションを高めるポイントなどを解説します。

1.モチベーション...

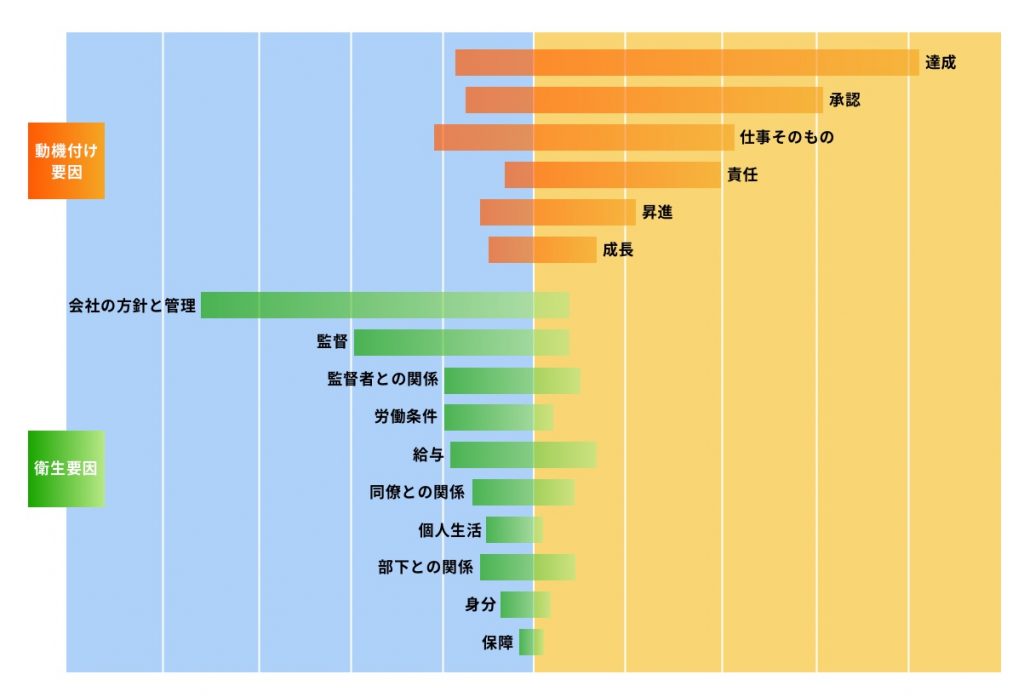

9.モチベーションの理解に役立つハーズバーグの二要因理論

企業がモチベーションマネジメントを実施する際、「ハーズバーグの二要因理論」についての知識を持っていると便利です。

ハーズバーグの二要因理論とは、動機付けの要因が、仕事に対する満足度を決める動機付け要因と不満足感を決める衛生要因に分かれているという理論のこと。

アメリカの臨床心理学者、フレデリック・ハーズバーグが発見したもので、やる気を高めるには、「職務満足度を上げればよい」といったことが導き出されています。

動機付け要因とは?

動機付け要因は、従業員の就労に対する満足感を高めるのに必要な条件のこと。

満足感を高めるには、

- 目標達成の充実感

- 権限委譲による責任感

を得ることが不可欠です。

具体的な方法に、

- 自分の頑張り次第で達成可能な目標の設定

- 「最終責任は取るから、自分の力を発揮してチャレンジしてみては」といった権限委譲

が挙げられます。

しかし、個々の従業員がいくらモチベーションを上げても、他メンバーのモチベーションにばらつきがあれば組織全体のモチベーションは低下してしまいます。モチベーションマネジメントは、チーム単位で実践していくべきです。

動機付け要因とは?【わかりやすく解説】衛生要因、モチベーション

動機付け要因とは、仕事への満足度を高める要因のこと。衛生要因との関係、改善方法などについて解説します。

1.動機付け要因とは?

動機付け要因とは、仕事に対する満足度を高める要因のこと。アメリカの臨床...

衛生要因とは?

衛生要因とは、仕事に対して不満を感じる条件のこと。具体的には、給与や待遇といった処遇や条件を指しています。

私たちが尊厳欲求を満たすことを希望する場合、尊厳欲求よりも下層に位置する、

- 生理的欲求

- 安全欲求

- 社会的欲求

がすでに満たされていることが必要条件です。そのためにも企業は、社内の人間関係や給与など処遇改善に積極的に取り組まなければなりません。

衛生要因とは? 動機付け要因との関係、具体例、改善策を簡単に

衛生要因とは、仕事に対する不満をもたらす要因のこと。動機付け要因との関係や要素、改善方法などを解説します。

1.衛生要因とは?

衛生要因とは、満たされなくなると仕事への不満が高まる要素のこと。給与や...

10.部下のモチベーションを上げるマネジメント方法

部下のモチベーションを高めるために押さえておきたいポイントです。ここでは、3つの観点からモチベーションを高めるポイントを見ていきます。

- 上司からの期待感

- 第三者からの評価

- 失敗の許容

①上司からの期待感

部下のモチベーションを高めるために外せないポイントは、上司からの期待感です。

出世などの野心やナルシシズムを刺激し、部下の潜在的可能性を期待することでモチベーションを高めていきます。部下に対する期待感は、部下の承認欲求を満たすことにもなるため、結果的に高いモチベーションの維持につながるのです。

②第三者からの評価

第三者から客観的な評価をしてもらうことも、部下のモチベーションを高めるためのポイントになります。

第三者からの評価によって自分の実力を自覚すると、自分にどのような可能性があるのかに気付くことができます。同僚や上司、その他の利害関係者以外からの評価にはそれだけの重みがある、という認識を持ちましょう。

③失敗の許容

失敗の許容とは、業務に取り掛かる前に、

- これは非常に難しい仕事だ、私も同じようなケースで過去に失敗したことがある

- 失敗する可能性もあるが、勇気を出してチャレンジしてみよう

など声を掛けること。

取り組む業務について、事前に「困難な仕事だ」とアナウンスすることも、ハードルやプレッシャーから部下を解放する効果があります。

11.モチベーションの測定方法

モチベーションは、モチベーションサーベイ(従業員満足度調査)と呼ばれるもので、測定できます。

モチベーションサーベイ(従業員満足度調査)とは?

モチベーションサーベイ(従業員満足度調査)とは、従業員に対して仕事内容や組織の満足度を調査するもののこと。

所属する組織の状態や仕事や組織の問題点などについての質問にウェブ上で回答していきます。回答の集計、分析の後、従業員区分や部門で比較検討、モチベーション関係の項目を抽出、分析するといった活用も可能です。

モチベーションサーベイとは? 質問事項、やり方をわかりやすく

モチベーションサーベイとは、従業員のモチベーションや意欲を評価するために行われる調査のことです。目的、メリット、実施方法などについて解説します。

1.モチベーションサーベイとは?

モチベーションサー...

従業員満足度調査とは?【わかりやすく解説】質問項目例

Excel、紙の調査シートをテンプレートで楽々クラウド化。

カオナビで時間が掛かっていた従業員満足度調査を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダ...

モチベーションサーベイの効果

モチベーションサーベイの効果は、

- 従業員のモチベーションの向上

- 組織パフォーマンスの向上

- 顧客満足の向上

- 企業価値の創造

- イノベーションの創出

どれも、最終的に企業価値や企業業績に結び付くものばかりです。企業は、組織や個人のモチベーション管理に、モチベーションサーベイを活用しましょう。

定期的なパルスサーベイで従業員のコンディションを測定

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

パルスサーベイとは? 意味や目的、導入メリット、質問項目例

パルスサーベイとは、従業員の離職防止や満足度向上を目的に短いスパンで行う意識調査のこと。従業員の離職や満足度に課題を抱えている場合、解決の糸口としてパルスサーベイの実施を検討している企業も多いでしょう...

12.モチベーショングラフの効果とその描き方

モチベーショングラフとは、自分の仕事人生におけるこれまでのモチベーションの高低をグラフ化したもの。自分がいつ、どのような仕事に対してモチベーションが上がったのか、下がったのかを可視化することにより、自己理解を深めることができます。

モチベーショングラフを描くことにより、従業員一人ひとりが目標達成しやすい自己の状態を理解するためのきっかけを掴めるはずです。

描き方の基本のステップは以下の5つです。

- 時間軸に対してモチベーションの高低を描く

- モチベーションの高低の原因・理由を書き込む

- 原因・理由に対する当時の感情や思考を書き込む

- グラフ全体から共通点を探す

- モチベーションの源泉をまとめる

ステップ①時間軸に対してモチベーションの高低を描く

A4ほどの大きさの白紙を用意しましょう。まず紙に縦軸と横軸を描きます。縦軸はモチベーションの上下、横軸は時間の経過をあらわします。

より丁寧にグラフを描きたい場合には、一枚の紙にこれまでの仕事人生すべてを描くのではなく、新卒の頃、入社3年目の頃、転職活動中……など節目ごとに白紙を用意し、それぞれに縦軸と横軸を描きましょう。

当時の自分自身の仕事に対するモチベーションを思い出し、その高低を曲線で描いてください。

ステップ②モチベーションの高低の原因・理由を書き込む

描いた曲線のうち、モチベーションが高まったり、逆に低くなったりした原因や理由を詳細に書きます。具体的な出来事がある場合には、その出来事を事実のままに記載します。

ステップ③原因・理由に対する当時の感情や思考を書き込む

モチベーションの高低に影響した出来事に対する、当時のありのままの気持ちを書きましょう。モチベーショングラフを描くうえで最重要の作業です。胸の奥に深く眠っている感情や、行動の元となる思考をまとめ、心的な癖を露わにします。

「Why?(なぜ?)」を何度も繰り返して考えると、自分の行動に対するモチベーションの源泉がわかるはず。時間をかけて取り組みましょう。

ステップ④グラフ全体から共通点を探す

ステップ③までを通してグラフを一通り描けたと思います。次にグラフの全体を眺め、自分の行動や感情の中から共通点を見出す作業に入ります。

小さな意思決定の連続により人生は作られます。仕事の場合も同様、自分の行動を決定してきた判断基準があるはずです。モチベーショングラフから、自分の癖をひとつひとつ見直しましょう。

ステップ⑤モチベーションの源泉をまとめる

ステップ④でまとめた共通点は、自分の思考・感情の特徴と言えます。どのような条件でモチベーションが上がるか、やりがいを感じる対象は何か、成し遂げたい夢はあるのか、などの情報を言語化し、整理できたはず。グラフを通して明るみになった事実を、最後に箇条書きでまとめましょう。

離職予兆のある従業員をリスト化

フォローが必要な従業員を見つけられる「カオナビ」

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料を見てみる

セルフモチベーションとは? 身につけるメリットと高め方を解説

従業員のモチベーションを分析!

1人ひとりのコンディションを把握し、必要なフォローができます。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

仕事で...

13.モチベーションマネジメントに成功した企業事例

モチベーション向上施策に成功した企業があります。3社の例を見ながらどのような施策が効果的であるかを考えてみましょう。

- 事例①ザ・リッツ・カールトン

- 事例②クックパッド

- 事例③資生堂

事例①ザ・リッツ・カールトン

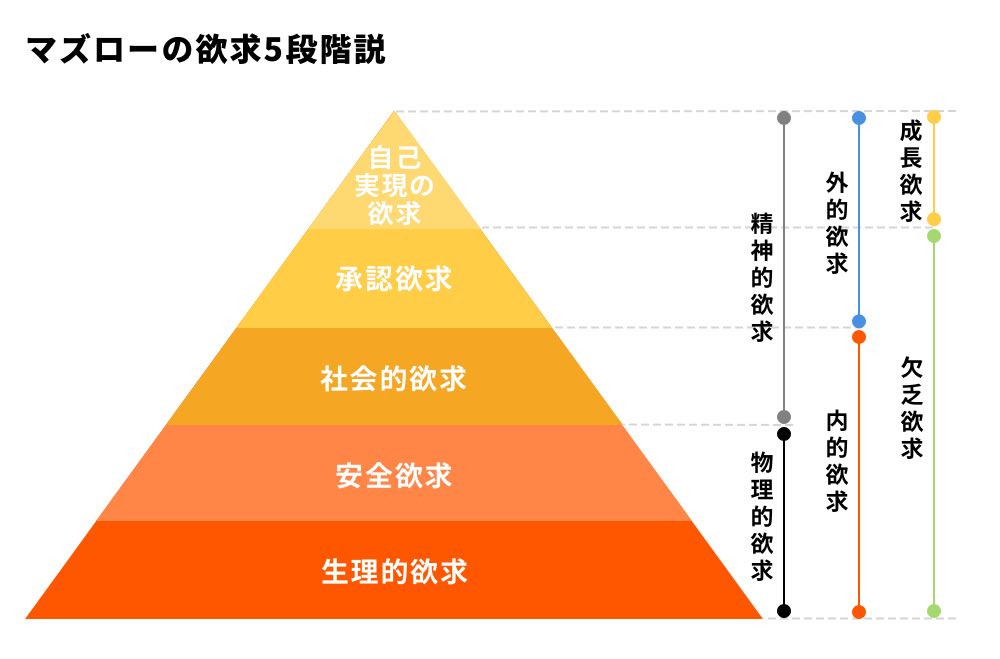

ザ・リッツ・カールトンは、ホテルを世界展開している企業です。ザ・リッツ・カールトンは、大切にしているる経営・営業理念「クレド」実現のため、マズローの欲求5段階説の中の尊厳欲求を満たす施策を実施しています。

顧客以外にも同僚、上司、部下へ感謝を示すために、

- 従業員全員が「ファーストクラス・カード」という感謝と敬意を示すカードを持つ

- お礼を言いたいときなど、言葉だけでなくカードを使って明確な感謝を伝えてお互いに褒め合う

- 他部門の人に助けてもらった場合にカードを直接手渡しする

などを実践しました。

事例②クックパッド

クックパッドは、料理レシピに関するサイトを運営している会社です。

- 従業員自ら担当業務をやりたいという意思を持つ

- 意思だけでなく、実現性、実効性を重要視する

- ことを目的として、マズローの欲求5段階説をもとに人事施策が立案されたのです。

- 人員が必要な部門に対し、社内外から求人募集を行う

- 自分のやりたいことの実現に向けて、自ら異動を申し出た従業員に対し会社側が歓迎する制度の創設

- オフィス内に、自由に料理ができる環境を整備

などが実施されています。

事例③資生堂

資生堂は化粧品メーカーで、女性従業員が多いこともあり、仕事と子育ての両立支援が求められています。資生堂では、マズローの欲求5段階説の中で、安全欲求を満たす施策を中心として人事施策が検討されました。

全国の百貨店などの化粧品売り場を担当している子育て中の従業員1万人以上を対象として、子どものお迎えや夕食準備といった家事をスマートに行うために早めに退社する仕組みを構築。

また、「カンガルースタッフ」という、退社した従業員のために、代わりの美容部員を用意しておく体制が整えられています。

14.モチベーション理論・心理学的法則

私たち人間の心理に関する理論は多いです。その中にある、モチベーションがどのように変化していくのかを分析、解明したモチベーション理論や心理学的法則を5つ、見ていきましょう。

- マズローの欲求5段階説

- 期待理論

- マクレランドの欲求理論

- ピグマリオン効果

- 自己効力感

①マズローの欲求5段階説

マズローの欲求5段階説は、アメリカの心理学者であるアブラハム・マズローが提唱したもので。「人間の欲求は5段階のピラミッド状になっていて、基本的に低階層の欲求が満たされるとより上層の欲求を欲する」という理論です。

ピラミッド状の5段階は、

- 生理的欲求(食事や睡眠といった本能的な欲求を満たしたい)

- 安全欲求(安全で安心な暮らしがしたい)

- 社会的欲求(孤独な状態でいたくない)

- 尊厳欲求(他人から承認されたり尊敬されたりしたい)

- 自己実現欲求(自己の能力を発揮することで、より良い自分をつくりたい)

という欲求が積み重なっている状態を示しています。

人間の欲求は低階層から段階的に満たされていく

マズローによれば、人間の欲求は低階層から高層階へと、段階を経て満たされていきます。衣食住に満たされ治安も良い日本では考えられませんが、最初に満たされる欲求は、食事や睡眠など本能的な欲求と安心・安全が保障されている安全欲求です。

また、その上にある社会的欲求も、日本で会社に属して仕事をしているような職業人であれば満たされる欲求です。しかしさらに高層階の尊厳欲求は、自分の仕事ぶりが認められなければ満たすことができないため、モチベーション停滞の原因になり得ます。

②期待理論

期待理論は、V・H・ブルームが創り出しL・W・ポーターとエドワード・E・ローラー三世が進化、発展させた理論です。マズローの5段階の欲求のうち、どうやったら従業員の尊厳欲求を満たすことができるのかを説いたことで知られています。

努力、成果、魅力の掛け合わせでモチベーションが変動する

期待理論とは、努力によって得られる成果が魅力的であればあるほど、人間はやる気を出せるという理論のこと。

具体的な理論の中身は、

- 人間には、もともと向上心が備わっている

- 努力が報われることが分かれば、人間は努力できる

- 努力した結果、手にした成果が魅力的であればあるほど、モチベーションを長期的に維持できる

期待理論とは? モチベーション理論、ブルームの期待理論

従業員育成のためには、ひとりひとりのモチベーションを高める必要があります。従業員の仕事に対するモチベーションを高めていくための期待理論や、モチベーション理論について知っておくことで、従業員育成に役立て...

③マクレランドの欲求理論

マクレランドの欲求理論とは、人間の行動に、達成や権力、親和、回避という4つの欲求・動機があることを提唱したもの。

それぞれの欲求・動機は、

- 成果より自分自身で何かを「成し遂げたい」といった達成動機

- 他人に影響力を持ち、コントロールしたいという権力動機

- 親しい対人関係を保有したいという親和動機

- 失敗や困難を回避しようという回避動機

と説明されています。

④ピグマリオン効果

ピグマリオン効果とは、「人は期待された通りの結果を出す傾向がある」というもので、心理学者のローゼンタールが提唱しました。

ピグマリオンとは、ギリシャ神話に登場する人物の名前です。教師が生徒に期待をかけるか否かで成績の伸びに違いが出るのかを検証した結果、導き出されました。

ピグマリオン効果とは?【具体例でわかりやすく】ゴーレム効果

部下を褒めて育てるピグマリオン効果は、

上司と部下のコミュニケーションの円滑化

新しいイノベーションの創造

高いモチベーションを維持できる部下の育成

を目的に、さまざまな企業で活用されています。...

⑤自己効力感

自己効力感とは、自分ならきっとできる、自分ならできるかもしれないといった自己実現の可能性を肯定的に捉えること。カナダの心理学者アルバート・バンデューラによって提唱されました。

自己効力感とモチベーションとは相関関係があるため、自己効力感が高ければ、モチベーションも高いと予想できます。

自己効力感とは? 自己肯定感との違いや高める方法を簡単に

1.自己効力感とは?

自己効力感とは、目標達成に必要な能力を自分が持っていると認識することです。簡単に表現すると「自信」です。具体的には、自身の能力や過去の経験から、取り組もうとしている行動に対...

データを用いて離職予兆のある従業員をピックアップ!

モチベーションが下がっている従業員をフォローするなら「カオナビ」

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料をダウンロードする

15.モチベーションの理解に役立つ書籍

一口にモチベーションの書籍と言えど、自己啓発本から心理学的な観点の解説本まで、多くの書籍が出版されています。

- モチベーションマネジメントについて理解が深まる書籍

- モチベーション心理学を学習できる書籍

- モチベーションを上げるための自己啓発の書籍

の3点からおすすめの書籍を紹介します。

①モチベーションマネジメントを理解するための本

②モチベーション心理学を学習するための本

③モチベーションを上げるための自己啓発の本

【従業員のモチベーションが低下している……】

このようなお悩みをお持ちではないですか?

・最近退職者が増えた

・社員が何に不満をもっているか、満足しているか把握できていない

・全社的に活気が薄れている

・コミュニケーションが減り、従業員のコンディションがつかみにくい

・従業員のストレス状態が把握できていない

\カオナビなら/

従業員のモチベーション分析やパフォーマンス分析もお任せ!

従業員のモチベーションを向上させるなら、人材管理システム「カオナビ」がおすすめです。