企業の利益を左右する労働生産性は、経営者にとって看過できない重要課題です。日本の労働生産性は先進国の中でも低いほうにあり、国家規模で問題視されています。

そもそも労働生産性とは何なのか、その内容や計算式、業界別の生産性の高さなどについて解説します。

目次

1.労働生産性とは?

労働生産性とは、労働者1人当たりまたは1時間当たりに生産できる成果を数値化したものです。1人の労働者につきどれくらいの利益が得られたのかを数値で表せます。労働生産性が向上するとはつまり、より少ない労働でこれまでと同じ、もしくはこれまで以上の価値を生み出している状態と言えます。

生産性とは? 意味や計算式、低い理由、向上の取り組みを簡単に

組織の生産性をあげるなら

人材情報を戦略的に活用できる「カオナビ」

⇒人事管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

生産性を向上させるためには、単にオートメーション化するのではなく、社員の労働環境...

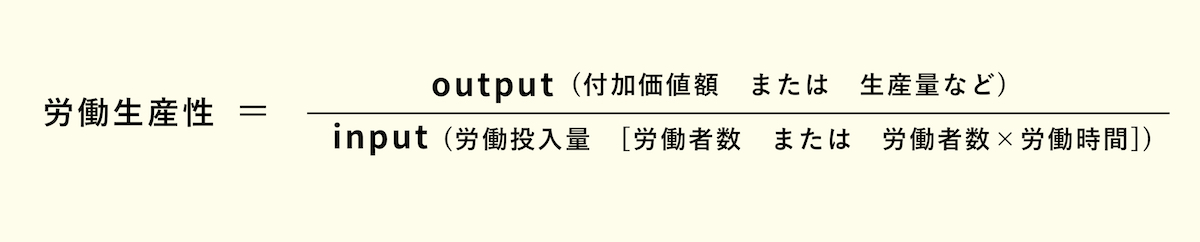

2.労働生産性の計算式

労働生産性の数値を出すには、労働時間と人員を数値化した「労働投入量」を使います。労働投入量1単位に対してどのくらいの利益が得られるのか、という計算をします。

労働者1人に対しての付加価値額を労働生産性とするケースが多いです。

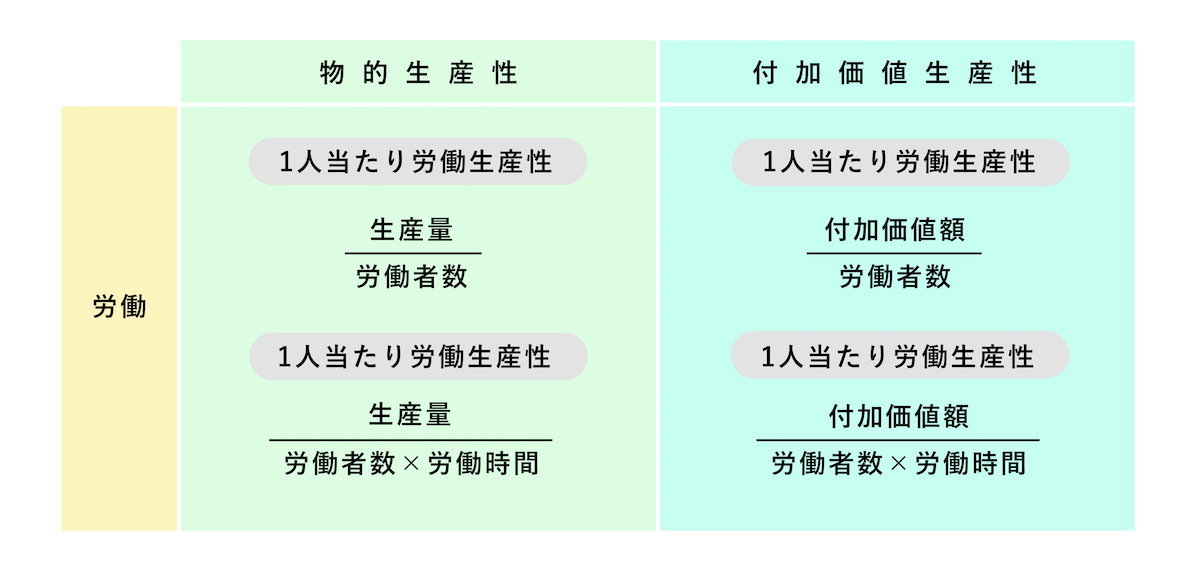

3.労働生産性の種類とそれぞれの計算方法

労働生産性には、下記の2種類があります。

- 物的労働生産性

- 付加価値労働生産性

それぞれの考え方の違いを見ていきましょう。

①物的労働生産性

2つの労働生産性の違いは、労働によって何の成果を得たのか、という部分にあります。成果とは、生産性の計算式中で「産出」に当たる部分です。

物的労働生産性の場合労働で産出されるのは生産量や販売金額など物的なものと考えます。物的労働生産性を割り出すと、労働者がサービスや製品をどのくらい効率良く生産しているのかを数値で確認できるのです。

②付加価値労働生産性

産出されたものを付加価値と考えるのが、付加価値労働生産性です。付加価値とは、生産したことで新しく生まれる金銭的な価値のことで、国単位ではGDPと呼ばれます。

具体的には、お菓子を1つ生産して販売した場合、材料費や機材、人件費などを差し引いて残った利益です。

付加価値労働生産性を算出すると、従業員が付加価値を生み出すためにどのくらい効率的な動きができているか確認できます。

人件費とは?【わかりやすく簡単に】内訳に含まれるもの

適切な人件費の管理はできていますか?

給与システムとの連携で、経営を圧迫する人件費も楽々管理!

⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

人件費は...

各労働生産性の測定方法の比較

何に対しての労働生産性を確認したいのかによって、物的労働生産性と付加価値労働生産性のどちらを見るか変わります。

それぞれの計算方法は下図の通りで、対象によって分子が変わるのです。また、労働者1人当たりに対してと、労働時間1時間当たりとでは分母が変わります。

労働生産性を測定するには、生産量などの物的な要素を対象とするのか、付加価値を対象とするのか、また労働者に対してか、労働時間に対してかを明確にする必要があるのです。

付加価値額の計算方法

付加価値額を計算すると、付加価値労働生産性が算出できます。この付加価値額の計算方法には、控除法と加算法の2種類があります。

- 控除法とは、外部購入費用を生産高から差し引いて求める方法

- 加算法とは、生産によってプラスになったと考えられる金額を足して求める方法

この他、複数の計算方法がありますが、一般的に使われるのは日本銀行方式と呼ばれる計算式です。日本銀行方式は加算法で、経常利益に人件費、金融費用、租税公課、減価償却費を加算することで求められます。

国家レベルの労働生産性は名目GDP で測る

これまでに解説した労働生産性は、主に企業の生産性を確認するものでした。産出をGDPに置き換えると、国家規模の労働生産性を測定できます。

GDPは企業でいう付加価値。つまり、国家規模の労働生産性を測定する場合は付加価値労働生産性となるのです。

4.労働生産性が高い企業の特徴

ひとくちに労働生産性が高いといっても、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。こちらでは労働生産性が高い企業の特徴を紹介していきます。

ゴールや目標が明確に設定されている

労働生産性が高い企業では、目指すべきゴールや目標を共有しており、従業員が目指すべき方向性を理解しています。

従業員一人ひとりが、自分の業務が全体の目標に対してどのように貢献しているかを実感できることで、仕事に対する意識やモチベーションが高まり、結果として企業全体の生産性向上につながるのです。

役割や責任の範囲を明確にしている

生産性が高い組織では、各従業員の役割やその責任の範囲が明確に定義されています。これを全体で共有することで、無駄な確認や業務を排除し、業務効率を高めるのです。

また役割と責任の範囲を明確にすることで、一人ひとりの職務への意識を高められ、生産性向上が期待できます。

データを活用して意思決定をしている

生産性が高い企業はデータに基づいて意思決定を行います。なぜなら、過去の経験や勘に基づいてしまうと、関係者の合意に時間がかかるだけでなく、思うような成果を得づらいためです。

データの収集や分析を行い、客観的な視点を持ち、議論や意思決定を行うことで、効率的な施策の進行やより良い成果の獲得につながります。

コミュニケーションの質が高い

コミュニケーションの取り方も労働生産性に大きく影響します。いわゆる報連相(報告・連絡・相談)の徹底だけでなく、チャットツールによる連絡の効率化、ファシリテーションによるミーティングの質の向上など、様々な施策が実施されています。

またコミュニケーションの前提として、論理的思考能力が高いことも要因の1つです。

5.労働生産性を向上させるメリット

労働生産性が高いことはポジティブなことですが、実際に労働生産性を高めるとどのようなメリットを享受できるのでしょうか。こちらでは労働生産性を高める主なメリットについてご紹介していきます。

利益の増加

労働生産性が向上すると、同じ時間もしくは同じ従業員数で、より多くの業務をこなすことが可能になります。これにより企業の売上が増加し、結果的に利益が増加するのです。

また、製品やサービスを提供する時間が短縮されると、顧客満足度が高まり、さらなる利益増加が期待できます。

コスト削減

労働生産性が高まると、業務効率がよくなるだけでなく、同じ仕事をするのに必要な人件費(労働力)が減ります。

業務効率を上げるためには、既存業務の見直しが必要です。この際に無駄な工程や労力を見直すことで、コストダウンが期待できるのです。

従業員満足度の向上

労働生産性が向上すると、従業員が自身の能力を発揮できていると感じられるようになります。

また生産性があがると、従業員自身がスキルアップする余裕も生まれます。こうしてモチベーションや従業員満足度向上が向上することでエンゲージメントが高まり、さらなる生産性の向上や優秀人材の離職防止にもつながっていくのです。

競争力の向上

生産性が高ければ、競合よりも少ないコストで、質の高い商品やサービスを提供できるため、市場での競争力が増します。

また、労働生産性の向上は、新商品開発やサービス改善など、企業としての成長に必要なリソースを生み出します。

ワークライフバランスの向上

労働生産性の向上は、ワークライフバランスの改善にも寄与します。これは生産性が高まることで、従業員の業務量が減少するためです。

労働時間内での仕事がスムーズに進行すると、長時間労働の必要性が減り、プライベートな時間を確保しやすくなります。これがワークライフバランスの改善につながるのです。

6.労働生産性を高める方法

労働生産性を高めるメリットがわかったところで、実際に組織としてどのような施策を行っていくべきなのかを見ていきましょう。

業務プロセスの最適化

労働生産性を高めるためには、まず業務フローの見直しや最適化が重要です。無駄な業務やボトルネックとなっている業務を洗い出し、最適化することで、組織全体の生産性を向上させるのです。

既存のやり方から新しいやり方に変更する際には、その負担から現場からの反対が予測されます。そのため、やるべき理由や得られる効果を周知する必要があります。

ITによる業務のデジタル化・自動化

紙で行っていた業務をデジタル化、Excelで行っていた業務を自動化することで業務時間を圧縮し、生産性の向上が見込めます。またデジタル化に伴い転記ミスや計算式の削除といったヒューマンエラーが予防できるため、その点でも業務効率化につながります。

さらに社内外から獲得したデータを活用すれば、有益な洞察を得たり、ビジネスの意思決定を迅速かつ効率的に行えます。

人材育成の強化

労働生産性を高めるには、従業員一人ひとりのスキルアップが欠かせません。OJTやeラーニング、外部講習といった研修を通して、業務に必要な知識や技能を習得するのです。

特に生産性向上を目的とするならば、従業員が自身の作業をより効率的に行うための教育が必要になってきます。

組織風土の改善

労働生産性の手段は業務改善やスキルアップだけではありません。業務の基盤となる組織風土もその向上に影響します。たとえば挑戦を推奨する組織風土があれば、従業員は新しいアイデアの創出やその実現に積極的になります。そうした行為が結果として、生産性向上につながってくるのです。

逆に失敗を責めるような組織文化であれば、新しいアイデアは生まれず、組織の成長も停滞してしまうでしょう。

7.生産性の定義

労働生産性の定義は、「生産諸要素の有効利用の度合い」とされています。生産性は労働以外にも、あらゆる視点から考えることが可能です。

- 資本生産性:資本に対するもの

- 全要素生産性:生産に必要なすべての要素に対するもの

など対象によってあらゆる生産性を割り出すことができるのです。

生産諸要素とは?

生産性の定義とは「生産諸要素の有効利用の度合い」で、「生産諸要素」とは、何かを生産する際に必要となる材料や場所、人員といったさまざまなものを指しています。

生産諸要素をどのくらい使用し、それに対してどのくらいの成果を生んだのかを計算することで、生産性を数値で表すことが可能です。

生産性の測り方

具体的な生産性の計算方法は、図のような式です。商品やサービスなど「産出」されたものを、生産諸要素の「投入」量で割ると、生産性が算出されます。

この式を見ると分かるように、「産出」が多ければ多いほど、また「投入」が少なければ少ないほど、生産性は高くなるのです。

製造業を例に挙げてみましょう。

新しい機械を「投入」しても、使い方に慣れずエラーや廃棄が増えて「産出」が減った場合、生産性は低くなります。反対に、長年使ってきた機械を使って「投入」を人件費程度にした、また要領をつかんで「産出」が増えたという場合には、生産性は高くなるのです。

「生産性」「労働生産性」「資本生産性」「全要素生産性」の違い

- 生産性を労働の観点から見た場合には「労働生産性」

- 資本の観点から見た場合には「資本生産性」

となるように、何を主軸に置いた生産性なのかによって名称が変わります。投入したすべての生産要素に対しての生産性も、「全要素生産性」として求めることが可能です。

「労働生産性が向上する・上昇する」の意味

企業が労働生産性を管理する目的は、生産性の向上です。生産性の向上を確認するには、労働量に対して、どのくらい生産量をアップさせたかが焦点となります。

つまり、労働生産性が向上・上昇したということは、同じ労働量で生産量を伸ばしたということです。また、労働量を減らしても同じ生産量をキープできた場合にも、労働生産性が向上したといえるでしょう。

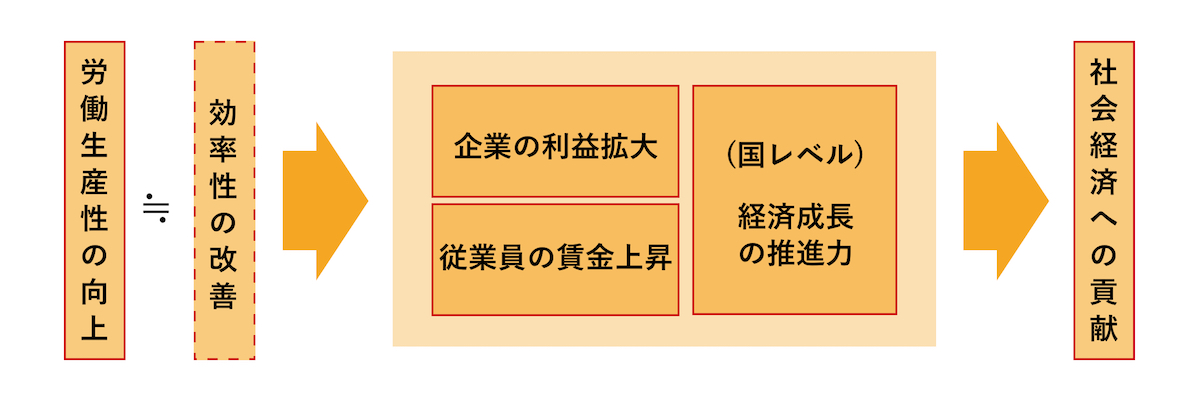

8.労働生産性の向上が果たす役割とは?

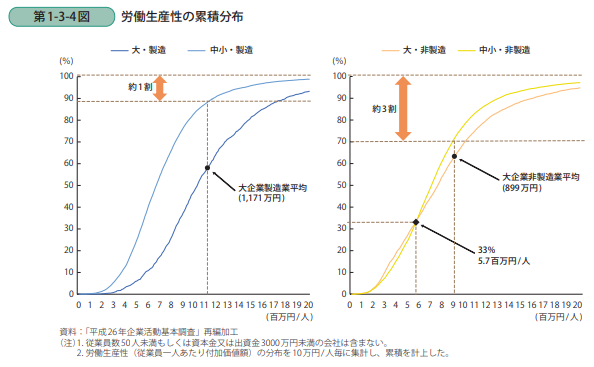

企業が労働生産性を計測する目的は、生産性の向上。労働生産性が向上した場合、生産効率や経済や経営の効率性がアップしたと考えられます。また、製造業の数値は、累計分布のどの階層を見ても、中小企業が大企業を上回っています。

得られる効果

労働生産性の向上によって得られる効果に、企業の利益増加があります。利益の増加により、従業員の給与も上昇しやすくなるでしょう。それにより消費の拡大も期待できます。

そもそも労働生産性の向上自体が顧客満足度に作用します。長期的に見て企業経営をプラスに導く効果があると考えられるでしょう。

労働生産性の向上は、国全体の経済活性化にもつながる重要な数値といえるのです。

生産性向上とは?【取り組み・メリットをわかりやすく】助成金

生産性向上とは、組織の生産効率を高める取り組みのことです。ここでは生産性向上の実践に関して、さまざまな切り口から解説します。

1.生産性向上とは?

生産性向上とは、より少ない投資で、より多くの生産量...

9.労働生産性の国際比較

2022年版の労働生産性国際比較によると、

- 日本の時間当たりの労働生産性は49.9ドル(5,006円)

- OECD加盟38カ国27位

- 主要先進国である7カ国の中で見れば最下位

となります。日本は、労働生産性のデータが残っている1970年以降から最下位が続いており、1人当たりの労働生産性も38カ国中20位、先進7カ国中最低水準という状況です。

前年比としては、1.5%の上昇が見られます。要因は、経済成長率が上向いてきたことです。

参考 労働生産性の国際比較2022公益財団法人日本生産性本部10.産業別の労働生産性水準は? 高い業界、低い業界

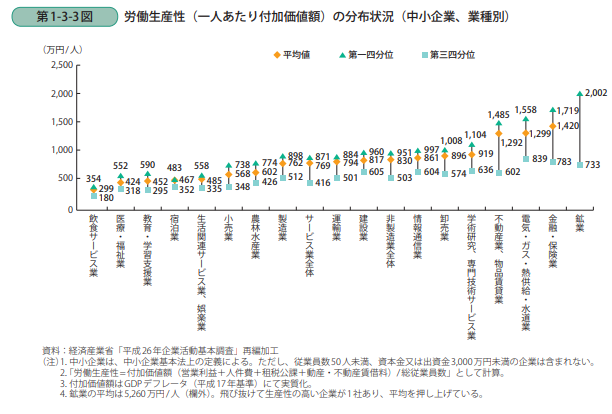

サービス業や製造業など、企業の業種によって労働生産性の平均値に差が出ます。人件費や設備に費用がかかるといったように、各業種の特徴により、生産性の高さにも違いが表われるようです。

具体的にどのような差があるのか、業種別に比較してみましょう。

労働生産性の業種別比較

下のグラフは、日本の主な産業である19業種を対象とした労働生産性の平均値です。平均値だけでは各企業の取り組みや経営によって同業種でもバラつくため、業種内の上位25%から下位25%までの数値を含めてグラフ化しています。

これを見ていくと金融、電気・ガス、不動産業などは高い数値を出しています。特に労働生産性が高いのは鉱業のように見えますが、実際には対象のうち1社のみが飛び抜けて高いため、平均を押し上げているようです。

反対に数値が低くバラつきが目立つのは、飲食サービス業、医療・福祉、宿泊業など。これらの業界に当てはまる、ある特徴によって生産性の計測が難しいことが要因と考えられています。共通の特徴は、後で詳しく解説しましょう。

中小企業庁『中小企業の生産性分析』http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/03Hakusyo_part1_chap3_web.pdf

不動産業や金融・保険業は、労働生産性が高い

グラフを見ると、労働生産性が高いのは金融・保険業、不動産業や電気・ガス、情報通信業など。数値が高い業界に共通するのは、生産のために購入した機材などが効率的に使われているかを表す「資本生産性」が高いという点でしょう。

また、従業員1人当たりに対しての企業の資本である「企業集約度」が高いことも、これらの業界に共通する特徴です。

飲食サービス業や宿泊業は、労働生産性が低い傾向にある

続いてグラフを見てみると、飲食サービス業、医療・福祉、宿泊業などは労働生産性が低い傾向にあります。要因には、他業種と比べて人手が多く必要なことのほか、次の3つが挙げられるでしょう。

- サービスを提供する際、同時に消費も行われる

- サービス業は生産するものが無形のため、在庫を持つことができない

- サービスを提供する場所と消費される場所が同じ

在庫を持てない無形のサービスを扱う業種は、計画的な生産が難しく、従業員の人数や時間などを調整しづらいため、生産性が上がりにくい傾向があるのです。

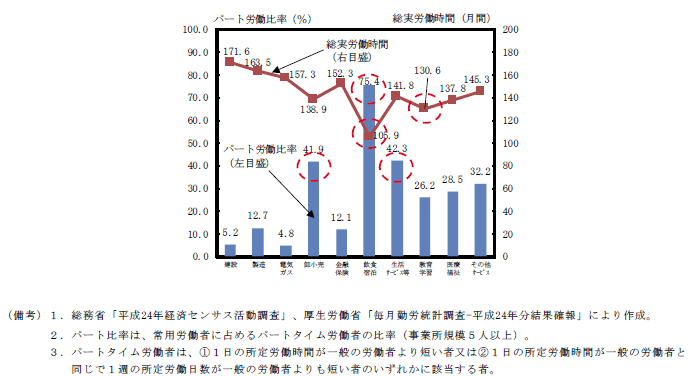

ただしマンアワーを用いる労働生産性は飲食サービス業などでは高い傾向

宿泊や飲食サービスなどの業界は、労働生産性の数値が低い傾向にあると分かりました。しかしマンアワーを労働投入量とした場合の数値は高いという結果が出ています。

マンアワーとは、従業員1人に対しての労働時間や1時間当たりの仕事量のこと。つまり従業員1人当たりの労働時間が少なくても生産量を確保できているといえるのです。

要因は、飲食サービス業や宿泊業界の従業員にパート労働者が多く、平均労働時間が短い点と考えられます。その他、

- 教育学習業

- 卸小売業

- 生活関連の業種

などに同じ傾向が見られます。

内閣府『主な業種のパート労働比率、総実労働時間』https://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr15/img/chr15060101z.html

11.企業規模別の労働生産性水準は? 大企業と中小企業の違い

労働生産性は業種ごとに特徴や傾向の違いがありました。企業規模によっても、違いがあるのでしょうか。大企業と中小企業でどのような特徴や傾向があるのか、見ていきましょう。

規模別、製造業・非製造業別に比較

下のグラフは、平成26年企業活動基本調査の結果を業種ごとに大企業と中小企業に分けて表したものです。生産性の数値を10万円/1人で人単位として、その単位内には何%の企業が該当するかをまとめています。

グラフの曲線が右に近づけば近づくほど、労働生産性は高くなります。また、折れ線が50%点を通過するまでの角度が急なほど、その数値付近に企業数が密集しているのです。

そして、折れ線が通過する点にあるX座標とY座標を見ると、何%の企業が何万円までの労働生産性に該当するのか分かります。

グラフを見ると製造業では大企業に比べ、中小企業の労働生産性が低い傾向となっているのです。製造業以外の業種では、大企業の労働生産性は中小企業よりも低い傾向にあると分かります。

中小企業庁『中小企業の生産性分析』http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/03Hakusyo_part1_chap3_web.pdf

製造業では、大企業の労働生産性のほうが中小企業の労働生産性よりも高い

前述の通り、グラフからは、製造業の中小企業は大企業と比べて労働生産性が低いことが分かります。反対に、製造業以外の企業では、中小企業のほうが大企業よりも高い労働生産性を記録しているのです。

製造業に絞って全体を見ると、中小企業は大企業よりも低い数値のあたりに分布していました。製造業の生産性を左右するのは設備の規模、ともいえそうです。

非製造業においては、大企業の下位3分の1に当たる層が中小企業よりも低い水準

また、グラフ上に置かれた黒い点は、大企業の平均を指しています。縦軸の100からこの点までの距離によって、大企業よりも生産性が高い中小企業がどのくらいあるかを見ることができます。

平均値の比較でも、製造業では、大企業を上回る中小企業が1割ほどであるのに対し、製造業以外の企業では、大企業を上回る中小企業は約3割に上ります。

こちらのグラフから見ても、製造業においては大企業が中小企業よりも労働生産性が高く、その他の業種は反対に、中小企業が大企業よりも労働生産性が高いといえるでしょう。