目標設定から評価まで、運用が半自動になって作業効率が改善! 「カオナビ」で評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!

マネジメントで有名な経営思想家ピーター・ドラッカーが提唱した、組織における目標管理制度(MBO)。この目標管理制度は、組織貢献と自己成長の両方が達成できる個人目標を設定させ、その達成度で評価を行う人事制度として用いられています。

ここでは、

- 目標管理制度の概要

- 日本企業に取り入れられるようになった背景

- 制度導入のメリット

- デメリットとその解消法

- 効果的な運用方法

について説明いたします。

目次

1.目標管理制度とは?

目標管理制度とは、従業員一人ひとりの目標を経営目標や部門目標と連動させることで、業績アップを目指すマネジメント手法です。組織または個人で目標を設定し、その達成度によって評価を定めます。英語でManagement By Objectives(MBO)と言い、経営思想家ドラッカーが自著で提唱しました。

目標管理制度の具体的な項目は4つあります。

- 能力開発目標

- 職務遂行目標

- 業務改善目標

- 業績目標

期間終了後に行う自己評価と上長評価によって次期への課題を明確にして、目標を実現していきます。

ここで注意したいのは、「目標管理」は一方的に決められた目標の達成を推奨するものではないということ。社員が自ら設定した「自分にとって望ましい目標」を、上司がその適正度を確認して組織目標とリンクさせながら、達成に向けてサポートしていくマネジメントです。

目標とは? 意味、目的やゴールとの違い、設定のコツを簡単に

面倒な目標管理(MBO・OKR)と人事評価の悩みをまとめて解決

クラウド型の人事評価システム「カオナビ」なら費用を抑えて導入可能

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...

目標管理導入のきっかけは成果主義の普及

本来「目標管理」は人事評価を行うためのものではありません。しかし日本の企業では、人事制度にも「目標管理」の考え方が取り入れられています。その背景には、成果主義の普及があるといえるでしょう。

「目標管理」が導入されるようになるまで、多くの日本企業では、「個人の成果」によってではなく、「個人に期待される職務遂行能力」によって処遇を定める「職能資格制度」が用いられていました。

日本独自の職能資格制度が持つ欠点

職能資格制度は、終身雇用と年功序列を前提とする制度のため、「高い成果を出した若手社員」よりも「勤続年数の長い社員」が優遇される傾向にありました。そのうえ明確な評価基準がなく、客観的に評価を定めることが難しかったのです。

従って、成果に見合った地位・賃金を得られない優秀な社員の意欲低下を招く、社員の実績に関係なく人件費が増加してしまうといった欠点も生じていました。さらに、バブル崩壊によって低迷した日本経済の影響で、日本企業はコストカットを余儀なくされたのです。

こうした情勢の中で人件費を抑えつつ、貢献度の高い社員に高い賃金を支払うという成果主義的な仕組みが必要になり、「目標管理」の考え方が注目されるようになりました。

職能資格制度とは? 職務等級制度との違い、メリットデメリット

職能資格制度など人事制度の導入や見直しには人事担当の余裕が必要不可欠!

カオナビで人事業務の負担を減らし、業務の余裕をつくりませんか?

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアク...

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための1on1シート付き解説資料をプレゼント

【評価業務を効率化したい!】

目標設定から評価まで、運用が半自動になって作業効率が改善! 「カオナビ」で評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!

⇒カオナビの資料をダウンロードする

2.目標管理制度のポイント5つ

自らプロセスを管理しながら目標を達成して自己評価することを制度化した目標管理制度は、自主性が高い制度なので、上手に運用すれば社員が意欲的に取り組んでくれます。制度における目標設定のポイントは5つです。

- 具体的でわかりやすい目標

- 目標のレベルが高すぎたり低すぎたりしない

- 期間を設ける

- 具体的な取り組み方を明記

- 会社の戦略や自分の役割と関連がある

とくに目標のレベルは「今のままでは難しくとも、創意工夫により達成可能な程度」とすることが大切です。今できることの範囲内で目標を設定したのでは、たとえ達成したとしても成長にはつながりません。

「やったことがない領域だけれども学びながらチャレンジする」くらいの目標を立てて、達成に向けてストレッチすることが重要です。これを自主的に実施するのは難しいことなので、上司のフォローが肝になります。

3.目標管理制度のメリット

- 人事考課

- 能力の開発や育成

- モチベーション向上

①人事考課のためのMBO

目標とその結果が明確なので、評価が容易にできるのが特徴です。多くの企業で人事考課(人事評価)にMBOが組み込まれていて、労務行政研究所の「2010年1月人事労務諸制度実施状況調査」によると、導入企業は約7割にものぼります。

②能力の開発や育成

社員は自己統制しながら目標に向けて創意工夫をするため、能力開発につながります。少し頑張れば達成できそうな目標を設定することで、その「少し」の部分をどうするか、自分でコントロールするからです。この繰り返しが、能力を高めます。

③モチベーション向上

「認められたい」「役に立ちたい」という意識を満足させることで、スタッフのモチベーションは高まります。MBOにより設定した目標は、企業の役に立つ目標だと、上司も認めているものです。そのため目標を達成することで、「自分は企業の役に立つ人材だ」という自信につながります。

⇒目標管理から評価までスムーズに運用できる! 評価システム「カオナビ」の資料をダウンロードする

4.目標管理制度のデメリットと解消法

デメリットは間違った運用法を原因とするものが多く見られます。

- 目標を低めに設定してしまう

- 目標から外れる業務はやらなくなる

- 社員のモチベーションの低下

①目標を低めに設定してしまう

個人の高評価、昇給のために目標を低めに設定する、ということは起こりがちです。

目標管理制度と評価制度・報酬制度が連動している企業は多いため、目標の達成度が個人の給料に関わってきます。そのため個々の社員は達成度を上げようとするので、あらかじめ目標を低めに設定しておこうという傾向が出てきます。

これを回避するには、評価時に目標の難易度もきちんと加味することです。

②目標から外れる業務はやらなくなる

目標を低めに設定するのと同様、こちらも評価に影響する業務に集中したい(評価に影響しない業務はやりたくない)という思いから起こる問題です。

目標達成以外に、行動評価や業務に対する姿勢の評価(一般的にいう「情意評価」)を評価基準に含めることで、ある程度は回避できます。

③社員のモチベーションの低下

目標設定に慣れていない社員や、目標達成能力が低い社員はモチベーションが下がっていきます。

マネージャーはフィードバックを続け、彼らが目標を達成するように導く必要があります。

フィードバックとは?【意味・やり方をわかりやすく解説】

部下のモチベーションを上げ、目標を達成させるための「フィードバック」とは?

スキルや個人の特徴を踏まえながら管理できる「カオナビ」がおすすめ!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp...

5.目標管理制度の流れ

目標管理制度を円滑に運用するためには、適切な手順を踏むことが肝心です。流れは4つあります。

- 制度運用のための適切な目標設定

- 目標から実際の行動を計画して実行

- 日報や定期面談による進捗確認

- 客観的な評価・評価後のフォロー

①制度運用のための適切な目標設定

まずは目標管理制度に不可欠な「目標設定」をするところから始めます。公正な評価や一人ひとりの能力向上には適切な目標を設定することが重要です。

組織目標に沿った個人目標を設定

目標管理制度をうまく機能させるためには、いきなり各社員に目標を設定させるのではありません。まずは企業や部署といった組織単位の全体目標を設定し、決定した目標を全社的あるいは各所属社員に知らせましょう。

下位の各社員が設定すべき目標は組織目標につながるものでなくてはならないからです。さらに全体的な目標を共有することで、社員全体を一体化させるという目的もあります。

個人目標の設定には自主性が重要

各社員の目標は、上司が一方的に決めるのではなく本人が主体となって設定することが重要です。自分で目標を設定することで、「強制されてやっている」という意識ではなく「組織へ貢献すると同時に自分の成長のためにもなる」という意識が芽生え、モチベーションが高まりやすくなります。

明確な目標達成基準のビジョンを共有する

目標設定の段階では「このときまでにこうなっていれば目標達成とする」といったビジョンを本人・上司ともに明確にイメージできていることが大切です。目標達成基準に関するビジョンが本人と上司で異なると、目標達成評価の段階で自己評価と上長評価にギャップが生じてしまいます。

たとえば自己評価よりも低い評価が下されてしまうと、本人が目標管理制度や評価者に不信感を抱いたり、モチベーションを保てなくなったりするでしょう。このような事態を防ぐために、適切な目標設定を定められるよう本人と上司がともに考える必要があるのです。

部下が目標を設定できたら、上司は次のような点を確認します。

- 組織目標につながる目標か?

- 社員の能力に対して簡単すぎる目標ではないか?

- 実現不可能な目標になっていないか?

さらに、必要があれば話し合いの上で目標を調整し、最終的な目標を決定しましょう。

目標設定とは?【設定のコツを一覧で】重要な理由、具体例

目標設定は、経営目標達成や個人のレベルアップのために重要なもの。適切な目標設定ができないと、最終的なゴールが達成されないだけでなく、達成のためにやるべきことも洗い出せなくなってしまうでしょう。

今回は...

②目標から実際の行動を計画し、実行する

目標達成までのプロセスは、PDCAサイクルで管理します。

- 計画(Plan)

- 実行(Do)

- 確認(Check)

- 改善(Act)

このうち計画(Plan)にあたるのは、設定した個人目標に沿って実際の行動計画を立てる段階です。この段階では、設定した目標を達成するためにどのように行動をするか、という具体的な計画を考えます。

できる限り、「現在30分ほどかかっている◯◯の業務を15分でできるようにする」のように、数値を使った行動計画を立てさせるようにしましょう。こうすることで、最後の評価段階で達成度を客観的に判断しやすくなるうえに、行動計画を立てた本人も目標実現に向けて行動しやすくなります。

PDCAとは?【意味を簡単に】サイクルの回し方、OODAとの違い

PDCAは、多くの企業で採用されているセルフマネジメントメソッドです。

改めてPDCAがどのようなメソッドなのかを考えるとともに、メリットや問題点、PDCAが失敗する要因や効果的に回していくポイント...

③日報や定期面談による進捗確認

目標の進捗確認や見直しには、部下に日報を作成してもらったり、週に一度・月に一度などの定期的な面談を行ったりすることが有効です。これらの段階は、PDCAサイクルでいうところの確認(Check)にあたります。

一度立てた目標だからとそのまま各社員に任せきりにするのではなく、設定した目標が適切だったかどうかなどを問いかけ、自己の振り返りを促します。場合によっては目標や行動計画を再度設定する必要も出てくるでしょう。

そこで上司からアドバイスを行うことも重要ですが、目標・計画の修正に関しても、目標設定時と同様に本人を主体として検討させるようにします。この段階が、PDCAサイクルにおいての改善(Act)です。

こうして上司に一方的に強制されることなく、社員自身が自らを振り返りながら改善を繰り返すことで、問題解決能力に優れた人材へと成長できるでしょう。

目標管理制度(MBO)において面談の適切なタイミングは?

期初や期末などある程度決められた期間に面談を行います。人事評価のタイミングに合わせて行う場合も多いでしょう。

しかし中には目標の達成度合いを気にしすぎて、上司が部下に詰問してしまう場合も。大手企業の組...

④客観的な評価・評価後のフォロー

毎期末には個人目標の達成度を評価します。まずは各社員に自己評価をさせ、その後上司が評定を行うという流れです。

この目標管理制度では、努力量ではなく、あくまでも「目標達成度」という視点で客観的な評価を下すことが重要でしょう。目標達成が叶わなかった場合は、「何が問題だったのか」「次はどのようにすれば目標を達成できるか」といったことを該当する社員に考えさせ、それをサポートすることで社員の成長を促します。

納得感を高めるコミュニケーションを行う

「目標達成度を評価しなければならない」とはいえ、なかには「努力をしたものの結果が出なかった、一段階上の評価まであと一歩だった」という社員も出てくるでしょう。

こうした社員にも客観的な評価を行わなければ公平性を保てないという点は、目標管理制度運用の難しいところです。評価者としても、伝えづらいと感じる方は多いかもしれません。

各社員が納得したうえで目標管理制度を続けるには、社員の努力や姿勢を制度の外でフォローすることも必要です。高い評価をつけることができなかった理由を説明したり、努力を認めたり、「次もこの調子で頑張ってほしい」といった言葉掛けなどをしたりしましょう。

同様に、本人の自己評価よりも上長評価のほうが低かった場合も、その評価の隔たりについて説明する必要があります。本人から自己評価の理由を聞き取ってから、なぜ会社側はこの評価を下したのかを丁寧に伝えるのです。

こうしたコミュニケーションに気を配ることで、上司と部下の間にある信頼関係を損なうことなく、納得のいかない評価による社員のモチベーション喪失を防ぐことが可能になります。

コミュニケーションとは? 大切な理由、円滑にするポイントを解説

コミュニケーションとは、伝達や意思疎通、あるいはこれらを示す行動のことです。ここではコミュニケーションの重要性やコミュニケーション能力を高めるメリット、コミュニケーション能力不足がもたらす悪影響などに...

フロー化&データ一元化で面談や1on1を効果的にしましょう! ⇒カオナビの資料で詳しく知る

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための1on1シート付き解説資料をプレゼント

6.目標管理制度の効果的な運用方法2つ

目標管理制度を効果的にする運用方法は2つあります。

- タイムリーなフォローによる進捗管理

- 目標管理システムを導入してオペレーションを効率化

①タイムリーなフォローによる進捗管理

目標管理制度で、部下や組織内のメンバーの能力を引き出し成果につなげるにはどうしたらよいでしょう。そこで重要なことが下記の方法です。

- 部下のセルフコントロールに任せる一方で、リーダーがアドバイザーとサポーターに徹する

- プロセスをしっかり管理する

- 目標を確認する

- 必要ならば軌道修正をうながす

「目標を理解し、具体的な行動計画を立て、プロセスを検証し、修正を加える」(PDCAサイクルによる管理)を意識してしっかり行うことが重要なのです。

具体的な内容と課題

「目標の設定段階」では、面接などを通して組織目標と部下とで目標にズレがないかを確認したり、双方のベクトルを合わせて目標の適正化を図ったりしなければなりません。

「目標の実行段階」からは、部下の職務の進捗状況を随時把握して、状況に合わせたきめ細やかなサポートを行う必要があります。最後の「統制段階」では、部下と一緒に結果を分析して、次期の目標達成に必要な改善ポイントを明らかにしていきます。

このように目標管理制度は上司による「面談のスキル」が大変重要な制度です。年功序列制度のもとでの評価よりも評価者への負担が大きくマネジメント力が必要とされます。適切な運営のためにはミドルマネジメント層の育成が最も大きな課題でしょう。

②目標管理システムを導入してオペレーションを効率化

目標設定のための資料作りや面接時間の増大により、本来の業務が圧迫されてしまっては本末転倒です。

現在は多彩な「目標管理システム」がリリースされており、自社に合わせてカスタマイズ可能なクラウドサービスもたくさんあります。下記のようなシステムなどは便利です。

- 制度によって異なるワークフローや参加者・対象者の選択などがすべて自由に設定できる

- マウス操作だけで簡単に評価シートを作成・出力してフィードバック面談で利用できる

こうしたサービスを活用すれば、管理者が資料やレポート作成に費やす無駄な時間がなくなるため作業負担軽減に役立ち、その分面談などのコミュニケーションにじっくり取り組めるでしょう。目標管理制度の効率化が実現すれば、業績アップにもつながります。

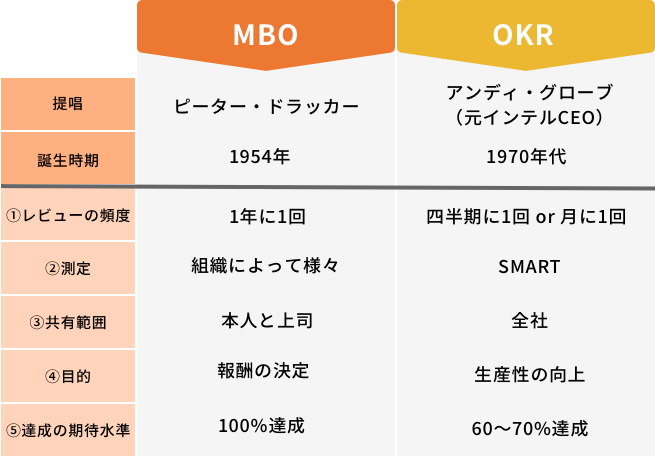

7.新しい目標管理制度OKRとMBOの違い

近年、Google社などで採用されているOKRという目標管理制度に注目が集まっています。

定性的なObjectives(目標)と定量的で測定可能なKey Results(主要な結果)、達成指標(結果)を掲げ、その達成度合いをスコアで判定していく、という手法です。

詳しくはこちらの記事をご確認ください。⇒OKRとは?

OKRとは? 【Googleが使う目標管理ツール】KPI・MBOとの違い

Excel、紙の目標設定・評価シートを豊富なテンプレートでクラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で、時間が掛かっていたOKR・MBOの問題を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonav...

⇒ Googleが採用した目標管理制度”OKR”について、詳しい資料をダウンロードする

【評価業務を効率化したい!】

目標設定から評価まで、運用が半自動になって作業効率が改善! 「カオナビ」で評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!

⇒カオナビの資料をダウンロードする