【AI活用でスムーズに】目標設定、評価シート入力をAIがアシスト!

生成AIに「たたき台」を作らせて、目標・評価シート作成の悩む時間を解決しませんか?

⇒【コピペで使える】プロンプト付き「生成AI仕事術」を無料ダウンロード

相対評価は集団内での相対的な位置づけによって能力や成績を評価する方法です。反対に絶対評価は、定められた目標の基準への到達度や達成度を絶対的に評価する方法です。

以前から学校や企業の人事考課で活用されてきました。人事考課の評価決定にどちらか一方を運用している企業も少なくないでしょう。

近年では社員のモチベーションという観点から目標管理を採用した絶対評価が注目されていますが、甘辛調整のために相対評価を組み合わせて活用する企業もあります。

人事考課で重要なのは、自社に合った評価制度を作ることです。

この記事では、両者のメリットやデメリット、人事考課での活用のポイントを解説しています。相対評価と絶対評価について正しく知って、自社に適した評価制度に活かしていきましょう。

【コピペで完結】

目標管理、評価シートの「下書き」はAIにお任せ。 悩む時間を減らす実務プロンプト集

1.相対評価とは? 基準と評価方法

相対評価とは、個人の能力や成績を集団内の他者と比較し、相対的な位置を明らかにする評価方法で、集団準拠型の評価方法とも呼ばれます。

主に学校の成績評価や企業の人事考課などで活用されています。

相対評価の方法は、あらかじめランクによって人数の割合を決め、成績上位順にランクを割り振るのが一般的です。たとえば、S評価2人、A評価5人、B評価7人…という風にどの評価に何人と決めておき、成績上位者から順番によい評価を付けていきます。

つまり、相対評価における基準とは、所属する集団内の相対的な位置づけであるといえるでしょう。

入試で上位〇名まで合格、スポーツで上位〇名まで入賞といった決め方も相対評価です。

相対評価は、バランスよく評価を分布できることから従来の日本の評価制度によく使われました。

しかし近年では、個人の取り組みや成長を公正に評価するため、絶対評価に注目が集まっています。

人事評価制度とは? 目的や仕組み、種類や手法、導入手順を解説

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...

学校で成績に活用される例

学校などの教育現場では、成績評価に相対評価が活用されています。

一般的には5段階の成績評価で、5が学年生徒の上位10%、4が20%、3が40%、2が20%、1が10%といったようにあらかじめ決めておき、成績上位者から順番によい評価を割り当てられます。

基準は属する集団内のレベルで決まるのが相対評価です。たとえば転校した場合「前の学校では評価が5だったけれども、今度の学校は全体的に学力レベルが高いので3に落ちてしまう」こともあります。

他にも、学年全体で100点を取っている生徒が多ければ、90点台でも評価が「5」にならないことがあるなど、得点と成績が一致しないケースも発生するでしょう。

| 項目 | 相対評価の課題 |

| 小学校 | 成績での順位づけが強調されることにより、自信を喪失したり、学習意欲の低下につながったりする恐れが指摘されてきました。 |

| 中学校 | 学力水準が学校ごとに異なるため、相対評価では高い実力をもつ生徒でも評定が伸びにくい場合があり、不公平感が課題とされていました。 |

| 高校 | 学力差が顕在化しやすく、成績が大学進学や推薦の可否に直結するため、格差が固定されやすい状況が続いていました。 |

多くの学校で相対評価が使われていましたが、2002年のゆとり教育から、生徒一人ひとりの進歩状況を評価すべきとして、学習指導要領を基準とした絶対評価が導入されています。

大学ではGPA制度との親和性が高く、絶対評価を導入することで成績の透明性が高まり、学生の自己評価や学習意欲向上にもつながる仕組みが整いつつあります。

企業で人事考課に活用される例

相対評価は企業の人事考課でも活用されています。

主な方法はふたつあり、以下のとおりです。

- 評価基準を明確に定めずグループ内で相対的な順位をつける方法

- グループ全体の実績をもとに個々人の貢献度を評価する方法

人数の割り振りについては、学校の成績評価と同様に行われることが多く、たとえばS評価が5%、Aが10%、Bが30%、Cが45%、Dが10%といったように、事前に割合を設定して評価を分配します。

企業が相対評価を採用する理由の一つに、評価の偏りを抑えて、全体のバランスが取れた分布にしやすい点が挙げられます。これにより、昇給や賞与などの報酬を適切に調整しやすくなり、人件費の急な増加を防ぐ効果も期待できるでしょう。

また、バブル崩壊後の90年代以降、市場が伸び悩む中で社内競争が激化した背景があり、競争意識を強めるためという意味合いもありました。

しかし近年は、社員のモチベーションを上げるため、個人の取り組みや成長を評価できる絶対評価を取り入れる企業も増えてきています。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

話すべき内容や、質の高い質問について解説!

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【相対評価・絶対評価の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

悩む時間が長引く目標管理・評価業務を専用の「プロンプト」で効率化!!

●カオナビのAIアシストで目標、評価管理をスムーズにできる

●資料は安全に使うための「5つのルール」付き

●事実を入れるだけの「SBI型コメント」生成

●穴埋め形式だから初心者でもすぐ使える

⇒ そのまま使える「人事評価プロンプト集」をダウンロードする

2.相対評価と絶対評価の違いとは?【比較表】

相対評価の反対は絶対評価です。相対評価と比較して語られることの多い絶対評価は、どのような点が違うのでしょうか。

まず、比較してみると以下のような違いがあります。

【比較表】相対評価と絶対評価の違い

| 相対評価 | 絶対評価 | |

| 定義 | 個人のレベルを集団内の他者と比較し評価する方法 | 個人のレベルを定められた目標の基準によって評価する方法 |

| 基準 | 集団の中で何番目か | 目標への達成度 |

| 例 | 成績上位者順にS評価2人、A評価5人、B評価7人 など | 目標への達成率150%ならS評価、120% ならA評価、100%ならB評価 など |

| メリット | ✔全体のバランスを保てる

✔評価格差を付けやすい ✔社員間に適度な緊張・競争意識が生まれる ✔組織全体のパフォーマンスを把握しやすい |

✔納得を得やすい

✔個人の育成につながる ✔人材をフェアに評価できる ✔組織内で過剰な競争が起きない |

| デメリット | ✔下位メンバーが固定化する

✔所属集団によって評価が変わる ✔個人の成長を評価しにくい ✔評価理由を明示しにくい ✔足の引っ張り合いを生む |

✔評価格差を付けにくい

✔評価基準の設定が難しい ✔人件費が高騰する |

具体的に絶対評価の評価方法について説明します。

絶対評価とは? 基準と評価方法

絶対評価とは、定められた目標の基準によって、個人のレベルを評価する方法です。所属する集団のレベルに左右されず、個人が目標の基準を満たしているかどうかで評価を行います。

評価基準が明確に確立している場合に用いられる方法で、個人の能力発揮に応じた処遇の実現や、評価結果にもとづく能力開発や自己啓発への動機付けなどに有効です。

基準に達していれば誰もが高評価を得られるため、社員一人ひとりの努力や成長を正当に評価しやすいのが特徴です。

企業においても、絶対評価は目標管理制度(MBO)やコンピテンシー評価などと組み合わせることで、業績だけでなく行動面や成長プロセスの可視化にもつながります。

また、評価の信頼性を高めるためには、評価者の研修や評価ガイドラインの整備、定期的な評価会議などの運用設計が重要です。

学校で成績に活用される例

小・中学校では、ゆとり教育の導入によって2002年に絶対評価が導入されはじめました。学習指導要領をもとにした到達基準を設定し、生徒個人の学習到達度によって成績を決めるという方法です。

たとえば相対評価のころは数学で5をもらえるのは学年で10名しかいなかったけれど、絶対評価では90点以上を取れば全員が5をもらえるという風に変わりました。

これにより、生徒にとっては自分の頑張りが成績に反映されるようになり、〇点を目指すという具体的な目標を立てて取り組みやすくなりました。

努力や成長を促し、納得感のある評価制度だといえるでしょう。

また、他人との比較ではなく自己の成長に焦点を当てた評価が可能となり、学習への主体的な取り組みやモチベーションの向上にもつながります。

高校・大学でも、授業の成績や試験結果をもとに、学生の到達度に応じた評価を実施する流れが一般的になっており、教育の質や公平性を高める手法として活用されています。

企業で人事考課に活用される例

近年、目標管理制度を取り入れたり、人事評価基準を明示したりして、絶対評価を活用する企業も増えています。

絶対評価によって、集団に左右されず自分自身の課題や数字の達成にコミットできるので、モチベーションやスキルアップにつながりやすいと考えられているのです。

具体的には目標管理制度(MBO)による評価などで活用されます。

目標管理制度(MBO:Management By Objectives and self-control)とは、上司と部下が期初に業務目標を話し合い、合意の上で設定し、その達成度をもとに期末で評価を行う手法です。個人ごとの成果を明確にし、役割に応じた貢献度を評価するために、多くの企業で取り入れられています。

ただ、高評価を得る社員が多数出た場合、昇給候補者と予算が釣り合わないなどの報酬制度との兼ね合いや、業務内容や評価者によって甘辛に差が出やすく不公平感につながるといった課題もあります。

目標管理制度(MBO)とは? 意味や目的、メリット・デメリット、導入方法を簡単に解説

面倒な目標管理(MBO・OKR)と人事評価の悩みをまとめて解決

クラウド型の人事評価システム「カオナビ」なら費用を抑えて導入可能

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...

人事評価制度の7つのメリットと4つのデメリットとは? 対策とあわせて解説

人事評価制度は、正しく運用することでさまざまな組織課題の改善に役立つ制度です。一方で不適切な運用は、組織運営や業績に悪影響をもたらします。

本記事では、組織運営に欠かせない人事評価制度がもたらす7つの...

相対評価・絶対評価の効率化なら人事評価システム「カオナビ」。

部門や職種ごとに評価方法を変えるような運用でも柔軟に対応可能!

カオナビの無料PDFのダウンロードは ⇒ こちらから

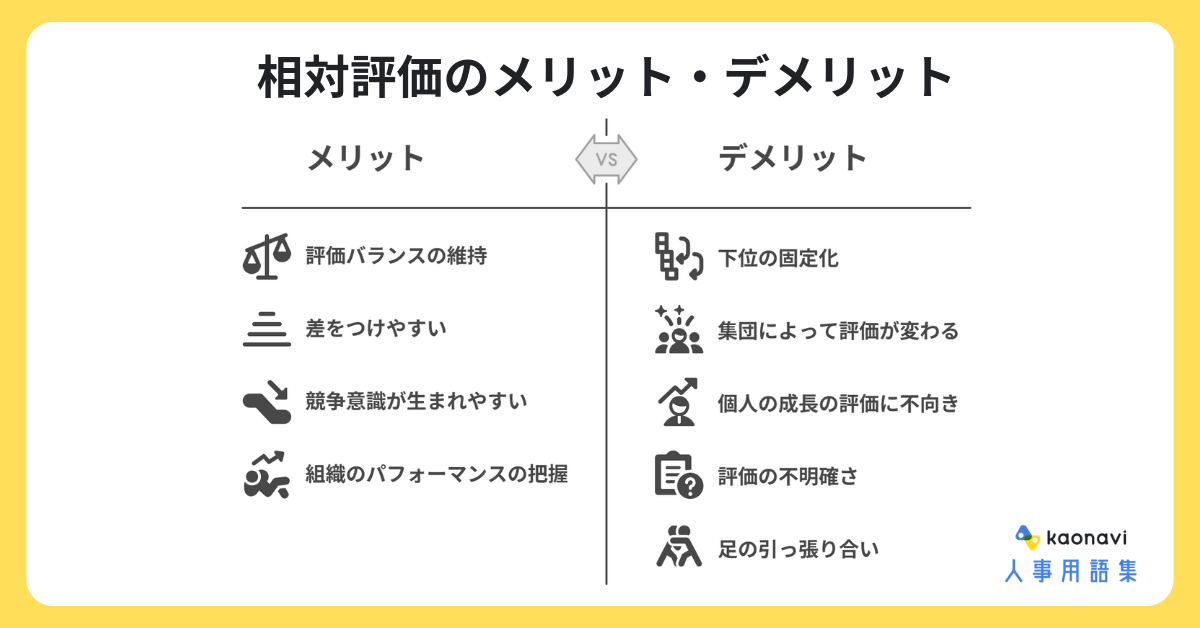

3.相対評価のメリット・デメリット

相対評価の具体的なメリット・デメリットについて説明します。

相対評価のメリット

全体の評価バランスを保ち、人件費をコントロールできる

相対評価はあらかじめ決められた割合で評価を割り振るので、高評価から低評価まで、全体の評価バランスを保て、昇給の対象を絞り込めるので人件費を予算内でコントロールできます。

一方で絶対評価では、個人が自分の目標を達成できたかどうかで判断するので、全員が個人目標を大幅に達成できた場合、全員がS評価やA評価になります。

しかし、昇給できる金額は上限があるので、全員を昇給させることは現実的ではありません。

その結果、「何のための評価制度なのか?」と社員の不満につながることがあります。

さらに、営業職とバックオフィス職など職務内容が大きく異なる場合、それぞれに対して公平かつ適切な評価基準を設けるのは簡単ではありません。

目標の難易度や達成条件に差が生まれやすく、公平性に対する疑問が生じる恐れもあります。

しかし相対評価ならどの職務も同じ割合の評価分布になるので、部署間で基準が厳しい/易しいといった違いがなく、公正な評価とはいい切れないまでも不公平感が生まれにくい点はメリットといえるでしょう。

評価格差をつけやすい

絶対評価には評価格差をつけにくいというデメリットがあります(後述)。

絶対評価では必然的にB~C付近の評価が固まってしまい、評価制度のインセンティブ機能が失われてしまうというものです。

相対評価は他者と比較して優劣をつけるので、評価格差をつけやすくなります。

最近では、絶対評価に相対評価を組み合わせて、絶対評価により7割の人がB評価だったとしたら、相対評価を利用してその中の上位2割をA評価にし、下位2割をC評価にする形で活用している企業もあります。

社員間に適度な緊張感・競争意識が生まれる

相対評価を導入することで、社員同士に適度な緊張感や競争意識が生まれます。

一見するとネガティブに受け取られがちな「競争」ですが、適切に設計された仕組みの中であれば、社員の自律性や意欲を引き出す好材料となります。

たとえば、評価に対して明確な基準があり、不公平感がないように運用されていれば、自らの成長を促すモチベーションにもつながるでしょう。

過度なプレッシャーや勝ち負けに偏りすぎた文化は逆効果となるため、制度設計では緊張と安心のバランスを意識する必要があります。

組織全体のパフォーマンス傾向を把握しやすい

相対評価は、個人の評価だけでなく、組織全体のパフォーマンス傾向を把握する上でも有効です。

評価結果を分布で可視化することで、「どの部署にハイパフォーマーが多いのか」「どのチームで成果が伸び悩んでいるか」といった点を把握しやすくなります。

人材配置の見直しや、特定層への育成施策、評価制度の再設計など、次の打ち手へとつなげやすくなるのが特徴です。

定期的に組織全体のバランスを振り返る仕組みとしても、相対評価の視点は役立つでしょう。

相対評価のデメリット

成績下位のメンバーが固定化する

相対評価は、競争意識が強まると考えられていましたが、成績下位のメンバーが固定化してしまうというデメリットもあります。

「下位メンバーが成績を挽回しようとモチベーションを高めるのでは?」と考える経営者や人事担当者もいるでしょう。しかし低い評価を付けられてしまうと、次第に仕事に対して苦手意識が芽生え、「やりたくない」という気持ちになり悪循環に陥ってしまう人も少なくないのです。

こうした心情の背景には、「周囲の人から自分を無能だと思われたくない」という消極的な目標志向があります(後述)。

他者より劣っている状況が続くとますますこの考えになっていくのです。

対応としては、「無能と思われる状況を脱する」のではなく、「高い評価を得るために成績を向上させる」のが重要だというメッセージを伝えることが大切です。

所属する集団によって評価が変わる

相対評価の基準は集団のレベルなので、所属するグループによって評価の高低や上位評価の難易度が変わってしまうので、適正な評価とはいい難いのがデメリットです。

たとえば、優秀な社員の多いAグループでは低い評価を受け、自分より優秀な社員が少ないBグループでは高い評価を受けるということが起こります。

そうすると、Bグループに居続ければ努力しなくても高い評価を受け続けられます。Aグループに異動して優秀な社員から学び自分を高めるというような健全な競争や自己成長の意志は発生しにくくなるのです。

また、少人数のチームの中では中間値がブレやすく、分布を作りにくいという問題点もあります。

個人の成長や取り組みに対する評価には向かない

相対評価は、グループ内の他者と比較した評価なので、個人の成長や取り組みに対する評価は反映できません。

そのため、必然的にスキルや経験値が高く実績を生み出せるメンバーが高い評価を受け、経験の浅い若手社員は低い評価になる場合があります。

成果に基づく評価の場合は機能しますが、取り組みに対する評価には適さず、目標へのプロセスが評価に結び付きにくいため育成には役立てづらいといえます。

評価の理由を具体的に明示するのが難しい

相対評価の場合、評価が明確な基準に基づいているとはいい切れない場合もあるので、合理性を欠いた評価になるケースもあります。

とくに、同じ程度の能力を持っている社員同士であっても順位付けをしなければならず、納得感に欠け、社員の不満につながる場合もあります。

足の引っ張り合いを生む

相対評価では、成績上位者がいなくなれば自分が相対的に上位になるというような発想が生まれやすくなります。

自分が努力するのでなく、他人を蹴落としたり、足を引っ張ったりするような行動が成立してしまいます。

競争意識が強く自分の利益を最優先するタイプの社員がいると、チーム全体に悪影響を及ぼす可能性も低くありません。

相対評価に欠かせない甘辛調整に時間が掛かりすぎていませんか?

煩雑になりやすい目標設定、評価シート入力をAIがアシスト!

生成AIに「たたき台」を作らせて、目標・評価シート作成の悩む時間を解決しませんか?

⇒【コピペで使える】プロンプト付き「生成AI仕事術」を無料ダウンロード

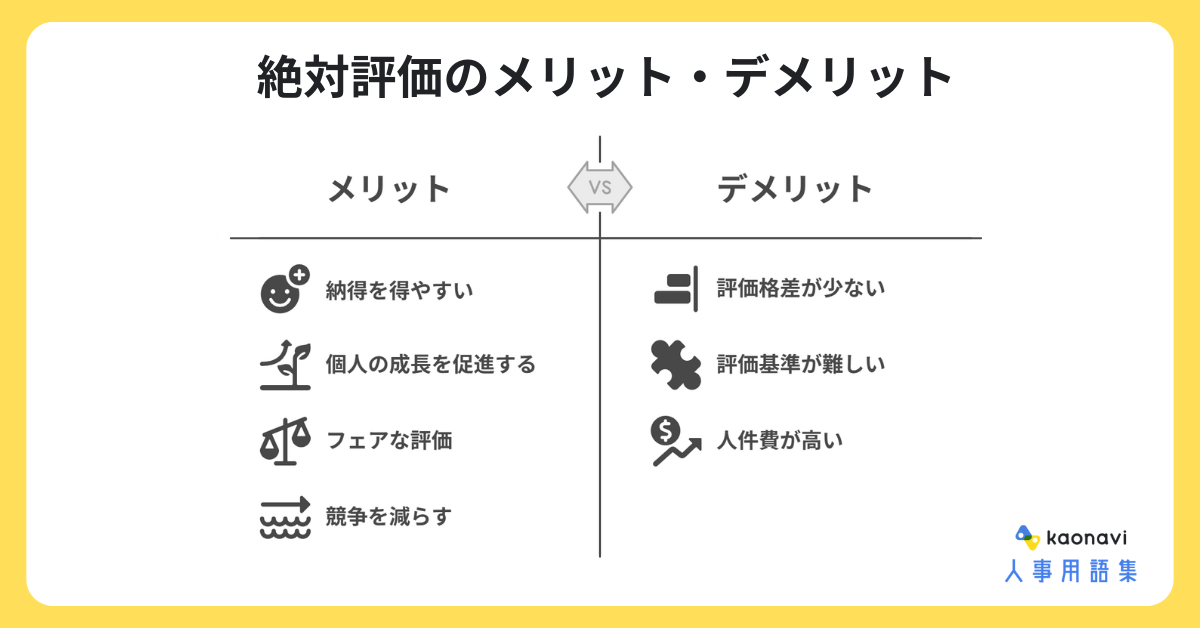

4.絶対評価のメリット・デメリット

絶対評価のメリットとデメリットについて詳しく説明します。

絶対評価のメリット

納得を得やすく、建設的な振り返りにつながる

絶対評価は、目標に対する達成度で評価が決まります。 評価の根拠が他人との比較である相対評価では、必ずしも評価に明確な理由があるわけではありません。

しかし評価の尺度基準を明示した上で絶対評価を運用すれば、評価理由が説明できるので、より社員が結果に納得しやすくなります。

また、厳しい評価だった場合、なぜ達成できなかったのか、達成するためにはどのようにすべきだったのかといったことを振り返り、建設的な内省につなげられます。

個人の課題を目標化しやすく、育成につながる

絶対評価では、メンバーを相対比較によって順位付けする必要はないので、社員が自分の課題やプロセスを目標化することや、評価者が取り組みや成長を評価することが可能となります。

とくに育成が必要な若手社員に対しては、レベルアップのプロセスを段階的に目標化することで、スキルアップや人材育成につなげられます。

また、絶対評価の場合、社員はグループメンバーとの成績競争ではなく、より自分を高めることが求められるので、自己成長を促す効果もあるといえるでしょう。

若手・中途・多様な人材をフェアに評価できる

絶対評価は、社員一人ひとりの目標達成度や行動基準に基づいて評価を行うため、年次や職歴による有利・不利が起こりにくいのが特徴です。

キャリアの浅い若手社員や、前職での実績が異なる中途入社の社員、さらには時短勤務や業務内容が異なる社員など、さまざまな働き方や背景をもつ人材を公平に評価しやすくなります。

相対評価では集団内での順位付けが前提となるため、個別事情を反映しにくい一方、絶対評価は「個に着目した柔軟な評価」が可能です。

ダイバーシティを推進する組織においても、有効な選択肢といえるでしょう。

組織内で過剰な競争が起きない

絶対評価は、個人の成果をあらかじめ定めた評価基準と照らし合わせて判断するため、他者との比較による評価枠の奪い合いが起こりません。

そのため、社内で過剰な競争が生じるリスクを軽減でき、協力し合いやすい環境づくりに役立ちます。

とくにチームでの連携や助け合いが重視される業務では、社員同士が敵対するのではなく、目標達成に向けて力を合わせる文化を醸成しやすくなります。

結果的に、組織全体の心理的安全性を高め、生産性の向上にもつながる評価制度として注目されているのです。

絶対評価のデメリット

評価格差をつけにくい

絶対評価は相対評価よりも評価格差をつけにくい評価方法です。

たとえば目標管理では、目標設定の段階で少し無理をすれば手が届くようなレベルが適しているといわれています。その基準を目指し全社員が達成に向けて頑張れば、必然的に実績は目標水準付近に固まるので、B~C付近の評価分布が多くなってしまいます。

そうすると、「高評価が昇給につながる」という評価制度のインセンティブ機能が失われてしまうのです。

評価基準の設定が難しい

絶対評価の場合、評価基準をどの水準に置くかが非常に難しく、多くの経営者や人事が頭を抱える課題ではないでしょうか。

簡単すぎても難しすぎても目標として機能しません。職種や役職によって目指すべき目標は異なるので、全社を通して公正な評価基準を定めるためには人事と各部署のマネージャーの連携が必要です。

全社共通の評価基準に加えて、各部署の業務に落とし込んだ個別設定基準があるとより公正な評価ができますが、そこまで細かく基準を設定するのは実務的には難しいでしょう。

そういった場合、全社の目標を各部署、個人の目標へと落とし込むOKRは、論理的に評価基準を決められるのでおすすめです。

また、個人目標を自分自身で設定する目標制度の場合は、上司に目標管理のスキルが求められます。

絶対評価を取り入れている企業では、評価者や目標指導者に対する研修などを行う企業も増えています。

OKRとは? 【Googleが使う目標管理ツール】KPI・MBOとの違い

Excel、紙の目標設定・評価シートを豊富なテンプレートでクラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で、時間が掛かっていたOKR・MBOの問題を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonav...

Excel、紙の目標設定・評価シートを豊富なテンプレートでクラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で、時間が掛かっていたOKR・MBOの問題を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

人件費が高騰する

評価格差をつけにくい絶対評価ですが、評価者が極端に甘く評価を付けたり、多くのメンバーが目標を大幅達成すれば、人数に関係なく高い評価を受けることになるので、昇給やインセンティブの対象となります。

そうなると、人件費を計画的にコントロールすることが難しく、人件費が高騰するというデメリットがあるのです。

こういった問題が発生した場合、相対評価による甘辛調整を入れる必要があります。

カオナビなら難しい甘辛調整も評価分布を確認しながらドラッグ&ドロップで調整が可能! カオナビの詳しい資料は ⇒ こちらから(無料)

5.相対評価・絶対評価を人事評価制度にどう活かす?

ここまでで、相対評価と絶対評価について、そしてメリットとデメリットを説明してきましたが、どちらの評価制度にも、長所と短所があります。両方の制度の長短をうまく使い分け、自社に合った制度を運用していくことが重要です。

ここからはより人事評価制度に活かすにはどうしたらいいか、少し専門的な話も含めながら説明していきます。

運用のポイントも紹介しているので、参考にしてみてくださいね。

社員のモチベーションが上がるのは絶対評価

相対評価の問題点

人事評価制度は、社員の目標の持ち方や考え方に影響を及ぼします。

相対評価は、他者比較で優劣をつけるので、社員の健全なモチベーションアップを阻んでしまうという問題点があります。

相対評価によって、社員は必然的に「周りから優れていると思われたい」「周りに劣っていると思われたくない」という思いが仕事の動機となってしまうのです。

その結果、自分のスキルアップに集中できず、健全な自己研鑽(けんさん)につながりにくくなってしまいます。

社員のモチベーションが上がる評価制度とは?

では、社員のモチベーションが上がる評価制度はどのようなものなのでしょうか。

方法はふたつで、ひとつは報酬を社内の価値によってではなく、市場価値に換算して決めるという方法です。

市場価値型の評価方法は、社外も含めた市場全体でその個人の役割やスキルにどれくらいの価値があるかを基準にして決定するため、具体的な他者との比較にはなりません。

そのために、市場価値を上げることが報酬アップにつながるので、健全な自己成長を促すことになります。

もうひとつは、絶対評価を取り入れることです。その人自身の頑張りや成長を評価に反映することで、意欲的な自己成長を促せます。

また、減点評価を避け、失敗に対する恐怖心を取り除くことも重要です。

絶対評価が重視されるようになった理由

人事評価においては、社員のモチベーションを高めるには絶対評価が適しているという考えが主流になってきています。

その理由は、絶対評価の透明性や、社員のパフォーマンス向上が期待できる点が注目されているからです。

透明性

- どのような基準に基づいて、どのような結果になったのかが明確なので、多くの社員が「正当に評価されている」と感じられる

- 人事考課の信頼性を上げられる

社員のパフォーマンス向上

- プロセスや自分の課題を目標化することで、自己成長に集中できる

- 自分で決めた目標を達成する達成感や、達成を認められる承認評価によりモチベーションが上がる

- 組織の目標と自分の目標がつながっていると実感できる

こうした点から、OKRや目標管理制度など、社員一人ひとりの自己成長が組織の目標達成につながるような評価制度が注目されているのです。

動機付けの理論の一つに、「達成目標理論」があります。達成目標理論は、目標に対してどう向き合うかという目標志向性の違いが、課題への取り組み方、感情、パフォーマンスに違いを生むとする理論です。

目標志向性には大きく分けて3つあります。

①熟達目標志向…学習や成長を目的とする

②遂行接近目標志向…周りからの肯定的な評価を得ることを目指す

③遂行回避目標志向…周りからの否定的な評価を避けようとする

この目標志向性によって、課題の向き合い方に大きく違いが出るのです。

自己成長を自発的に行うビジネスパーソンに最も望ましいのは、熟達目標志向です。遂行「接近」目標志向が高い人も、自分を高く評価されたいので、課題に対して前向きな行動を取ります。しかし、自分が無能だと思われたくない遂行「回避」目標志向が高い人は、課題解決に向き合わない傾向が見られ、悪い評価を恐れるあまり最初からやらない、という回避行動に到ってしまうのです。

学術研究によって、絶対評価が熟達目標志向を高め、相対評価が遂行目標志向を高めることがわかっています。

相対評価・絶対評価の運用のポイント

相対評価と絶対評価は、一長一短です。

ここでは、相対評価運用から抜け出せない場合、そして絶対評価運用がうまくまわらない場合、それぞれのパターンの運用ポイントをご紹介します。

相対評価運用から抜け出せない…

賃金制度や社員等級制度を確立させる

相対評価運用の実利的なメリットは、昇給の人数をコントロールでき、人件費の高騰を抑えられる点です。

その使い勝手のよさから、相対評価運用から抜け出せないという企業も少なくありません。

相対評価運用を抜け出す方法には、評価制度と報酬を完全に連動させるのではなく、賃金制度や社員等級制度を確立させ、人件費をコントロールすることが大切です。

たとえば、次のような方法が考えられます。

- 高評価の報酬は基本給の昇給ではなく、社員等級に応じた業績賞与という形のインセンティブにする

- 高評価はあくまで昇格や昇給のひとつの条件として設定する

このように高評価を取る人物が増えてもある程度人件費をコントロールできる制度設計をしておけば、スムーズに絶対評価に切り替えられます。

部下へポジティブな伝え方をする

相対評価運用をしていると「周りから優れていると思われたい」、または「周りに劣っていると思われたくない」という周囲の評価を気にする目標志向になってしまいます。

しかし、日ごろのメッセージの伝え方で、遂行目標志向から、自己成長が動機付けとなる熟達目標志向に変化させることも可能です。

「この仕事ができなかったらマズイよ」「ダメだったらいうね」という声掛けや、営業成績を下位まで張り出すといった劣っている点を指摘するようなコミュニケーションはNGです。

そうすると、「周りに劣っていると思われたくない」という思いが強くなり、指摘=自分を否定するものという認識が生まれ、フィードバックを嫌うようになってしまいます。

OKな例は、「今回の仕事は、〇〇を身に付けられるいい機会だよ」「この書類は△△がすごくよくなっていたね。一方で××は改善できそうだけど、何かアイディアある?」など、成長や改善、身に付けられるスキルに焦点を当てたメッセージを伝えることです。

絶対評価運用がうまくまわらない…

評価基準を明確にする

絶対評価運用では評価基準が非常に難しい点です。全社基準は共通で決められていても、各部署のマネージャーがチームや個人に業務の評価基準を設定するのはスキルがないと難しいことです。

明確にするときは、次のようなポイントをチェックしてみてください。

- メンバーにとって低すぎる、または高すぎる目標ではないか

- 個人の能力やポジションに合った客観的基準か

- 定量化できるか

- 評価者の解釈によって認識がブレないか

基準の数値化が難しい場合、次の記事も参考にしてみてくださいね。

【目標の数値化】のメリットや方法とは?【数値化できない業務】

目標管理をまるっと「システム化」しませんか?

「カオナビ」なら、目標に対するの社員の行動や成果を一元化し、定性的な要素も含めて管理できます!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp ...

管理職やマネージャーに評価者としてのスキルが不十分な場合には、管理職研修の内容に取り入れたり、1on1など目標管理を行いやすい体制を構築したりすることなども有効です。

絶対評価と相対評価を組み合わせる

絶対評価運用では、バランス分布がうまくできず、真ん中のB~C評価に集中してしまったり、社員が皆高い水準で目標達成をしてS~A評価の社員が多く出てしまったりするというケースもあります。

そうした課題に対して、1次評価を絶対評価にし、2次評価以降を相対評価で調整するといったように、組み合わせて運用する企業もあります。

評価のバランスが重要な企業にとっては有効な方法ですが、一方で「自分の目標が達成できたのに評価につながらなかった」と、社員が不満をもつ可能性があることは理解しておきましょう。

タレントマネジメントシステムなら、評価業務を効率化!

システムの選び方や、基礎的な知識を解説!

⇒ タレントマネジメントシステム解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

6.相対評価の導入・設計方法

相対評価を導入する際は、制度の設計と運用ルールを慎重に決める必要があります。

適切な評価分布や母集団の設定がなければ、不公平感や混乱を招く場合もあるでしょう。

ここでは、相対評価を効果的に活用するための基本的な導入・設計手順と注意点を解説します。

評価分布(ランク割合)の設定と見直し

相対評価では、あらかじめ設定された割合に沿って評価ランクを割り当てるのがおすすめです。

分布を定めておくことで、評価のブレを防ぐ狙いがあります。

たとえば以下のような分布を設定してください。

| 評価ランク | 割合例 | 意図・目的 |

| S評価 | 10% | 特に優れた成果を上げた上位層 |

| A評価 | 20% | 期待以上の成果を上げた社員 |

| B評価 | 50% | 標準的な成果を出した社員(多数層) |

| C評価 | 15% | 一部の目標達成に課題が見られる社員 |

| D評価 | 5% | 目標未達成や改善が求められる社員 |

ただし、固定的なランク割合では、組織や年度によっては実態に合わないケースも出てきます。

実際のパフォーマンス傾向や組織の目標と照らし合わせながら、定期的に分布を見なおす柔軟な運用設計が求められます。

評価対象者の母集団の定義

相対評価は「集団内での順位付け」が前提のため、誰と誰を比較するかの設定が極めて重要です。

職種や役職、業務内容が大きく異なるメンバーを同一の評価グループにすると、公平性が損なわれる恐れがあります。

そのため、「同一職種・等級・部署」など、業務内容や役割が近い人材同士をひとつの母集団に設定することが基本です。

評価制度を設計する際は、各職種の特性や現場の実情を踏まえて、納得感のある基準を設ける必要があります。

注意点:評価者に求められる観察力と調整スキル

相対評価では、複数人の社員を相対的に比較して評価ランクを決定する必要があるため、評価者には高い観察力と記録力が求められます。

日頃から部下の業務態度や成果、行動の変化などを丁寧に観察・記録しておかなければ、正確な順位付けは難しくなります。

また、設定されたランク分布に沿って全体のバランスを取る際には、一次評価者だけで判断せず、「評価会議」などで複数の視点から評価を調整するプロセスも欠かせません。

こうした客観性と公平性を担保する仕組みが、制度全体の信頼性を高める要素になります。

相対評価・絶対評価の効率化なら人事評価システム「カオナビ」。

部門や職種ごとに評価方法を変えるような運用でも柔軟に対応可能!

カオナビの無料PDFのダウンロードは ⇒ こちらから

7.絶対評価の導入・設計方法

絶対評価は、評価対象者の成果や行動を、あらかじめ定められた基準に照らして評価する方法です。

組織の評価制度として導入するには、基準の明確化や運用ルールの整備などが欠かせません。

ここでは、導入・設計方法を3つに分けて解説します。

評価基準(コンピテンシー・行動指標)の明確化

絶対評価においては、「何をどう評価するか」という基準が明確でなければ、評価される側の納得感を得るのは難しくなります。

評価対象は成果(目標達成度)だけに限らず、日々の行動や姿勢といった「コンピテンシー」も重視するのが一般的です。

流れは以下になります。

- 「成果指標」と「行動指標(=コンピテンシー)」の両面から評価基準を作成

- 社内ですでに高評価を受けている社員の行動をモデル化し、基準策定に活用

- 評価シートや評価ガイドラインに基準内容を明文化する

具体的な行動指標を盛り込むことで、成果に至るまでのプロセスも評価対象に含められ、公平性が担保されます。

また、職種や役割ごとに評価項目を細分化し、実態に沿った設計とすることで、より実効性の高い制度となります。

評価対象ごとの目標設定と進捗管理の仕組み

絶対評価では、全員に共通の基準を適用するのではなく、職務や役割に応じた個別の目標設定が基本となります。

目標管理制度やコンピテンシー制度などを取り入れ、各自の業務内容や責任範囲に応じた評価指標を設定しましょう。

流れとしては以下になります。

- 期初に職務内容に応じた個別目標を設定する

- 四半期ごとの進捗レビューや1on1面談を実施し、達成度を可視化

- 評価者と被評価者が「途中の達成度」をすり合わせるタイミングを設定

また、期末にまとめて評価するのではなく、期中での定期的な進捗確認や1on1面談などのタイミングで情報を蓄積しておくことで、評価の精度が高まります。

進捗状況や課題への取り組みも可視化されるため、部下の成長支援にもつながります。

評価者の主観を抑えるための運用ルール

絶対評価は、基準があるとはいえ、評価者による主観的な判断が入りやすい制度です。

そのため、「評価者ガイドライン」や「評価者研修」を整備し、評価の甘辛差を抑えなければいけません。

運用ルールの例としては以下になります。

- 評価にばらつきが出ないよう、評価者ガイドラインを策定し配布

- 評価者間での評価調整会議を行い、基準の統一を図る

- 評価後に二次評価/上長レビューを設け、チェック体制を整備

また、複数の評価者による「評定調整会議(キャリブレーション)」や、上長による「二次評価」の仕組みを導入すれば、評価のブレを最小限に抑えられます。

こうした運用体制を整えることで、評価に対する信頼性と透明性が確保されます。

評価制度とは?【種類まとめ】目的、つくり方、制度がない企業

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...

タレントマネジメントシステムなら、評価業務を大幅に効率化できます!

システムの選び方や機能について、わかりやすく解説。

⇒ タレントマネジメントシステム解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

8.相対評価と絶対評価に関する企業事例

事例①相対評価から絶対評価に切り替えたリコーリース

リコーグループでリース事業を行うリコーリースは、2020年4月から評価制度を相対評価から絶対評価に切り替えました。

これまでの相対評価では、社員全員が目標を高い水準で達成しても、あらかじめ決められた割合で評価が割り振られていたので、社員のパフォーマンスを公正に評価できていないと感じていました。

新しい評価制度では、社員が立てた目標の難易度を評価者が判断し、難しい目標を達成した社員は全員が高く評価される制度になっています。

評価者研修の実施や、最初のうちは人事担当が目標設定を支援するなど、評価者によって難易度設定がバラつくことがないような制度を目指しています。

事例②相対評価をPIPに活用するアマゾン

アマゾンでは、相対評価によってローパフォーマーを選出し、「コーチングプラン」や「業務改善プログラム(PIP)」と呼ばれる研修の対象者としています。

業績が最も重要な評価軸となる外資系企業を中心に、取り入れる企業も増えてきています。

参考:アマゾン社員を苦しめるリストラ制度「PIP」 対象となった社員はどうなる

【相対評価・絶対評価の運用がうまくいかない……】

こんなお悩みをお持ちでないですか?

・紙やExcelを使った評価運用に時間が掛かり過ぎている

・絶対評価で運用していたが、相対評価も必要になった

・甘辛調整が管理者の感覚で行われてしまっている

・部署や職種ごとに異なる評価方法の管理が煩雑になっている

・評価者育成にかける時間がなかなか取れない

\カオナビができること/

これひとつで相対評価・絶対評価の効率化!

MBO、OKR、コンピテンシー評価、360度評価にも対応。