タレントマネジメントに必要な機能が揃っています!

タレントマネジメント特化のシステム「カオナビ」で、時間がかかる人事課題を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

従業員情報を一元管理し、個人と組織の成果を最大化することが求められます。やりがいやキャリア開発の機会を提供することで、長期的な人材活躍を促進する点も重要です。

DX(デジタルトランスフォーメーション)や人的資本経営が、昨今重要視されつつあることを背景に、注目を浴びるタレントマネジメント。導入企業が増加する一方で、「どういうものなのか」「何をすればいいのか」がわからないという声もあります。

そこで本記事では、

- タレントマネジメントの意味、定義、目的

- タレントマネジメントが注目される背景

- タレントマネジメントでは何をすればいいか?

- タレントマネジメントを効率化させるツール・システムの選び方

など、タレントマネジメントの内容をわかりやすく紹介していきます。

目次

【タレントマネジメント解説資料をプレゼント】

タレントマネジメントとは何か? システム入れるとどれだけラクになるのか?

資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

1.タレントマネジメントとは?

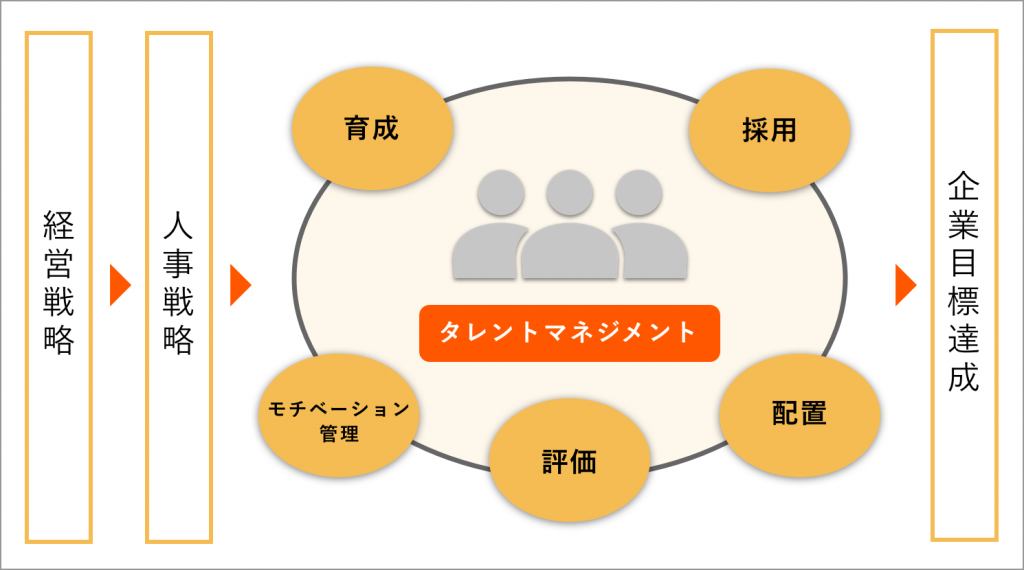

▲タレントマネジメントのイメージ

タレントマネジメントとは、従業員一人ひとりの才能(タレント)やスキル、経験を最大限に引き出し、経営目標の達成につなげるための戦略的な人事の仕組みです。「優秀な人材が採用できない」「期待の若手がすぐに辞めてしまう」「次のリーダーが育たない」といった、多くの企業が抱える「人」に関する経営課題を解決するために生まれました。

具体的には、従業員の情報をデータとして一元管理・可視化し、科学的根拠に基づいて「採用」「育成」「配置」「定着」といった人事施策を連動させて実行します。単なる人事管理ではなく、企業の重要な資産である「人的資本」への戦略的投資であり、組織全体のパフォーマンスを最大化させるための経営戦略そのものと言えます。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

・1on1の進め方がわかる

・部下と何を話せばいいのかわかる

・質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【タレントマネジメントに必要な機能が揃っています!】

タレントマネジメントに必要な機能が揃ったカオナビで業務効率化!

●人的資本情報の活用にも対応できる

●人材データベースの作成が簡単にできる

●負担の大きい評価業務を半自動化できる

●一人ひとりにあった配置や育成がわかる

●使いやすい操作性でタレントマネジメントが浸透しやすい

2.タレントマネジメントを行う目的

タレントマネジメントは、それ自体が目的ではありません。あくまでも「売上向上」「事業拡大」「企業文化の醸成」といった、企業の経営目標を達成するための強力な「手段」です。この大原則を忘れると、ただ情報を集めるだけの「手段の目的化」につながるでしょう。

経営目標を達成するために、タレントマネジメントは主に以下の4つの機能を通じて貢献します。これらは、経営課題を解決するための具体的なアクションと捉えられます。

最大の目的は経営目標の実現

タレントマネジメントの最大の目的は、「売上・利益を上げる」「事業を拡大する」といった企業の経営目標を、人事戦略の視点から実現していくことです。

この視点を忘れてしまうと、「タレントマネジメントをするためにタレントマネジメントをする」というような手段の目的化が起こりがちですので注意が必要です。

4つの中間目的

最大の目的の「経営目標の実現」だけでは、「タレントマネジメントは何をすることか?」が見えてこないため、その間にある4つの中間目的を見ていきます。

- 人材の調達

- 人材の育成

- 適材適所による成果の最大化

- 人材の定着

①人材の調達

少子高齢化による労働人口の減少が加速する現代において、企業間の人材獲得競争は激化の一途をたどっています。このような環境下で、自社の経営戦略に必要な人材を計画的に確保することが「人材の調達」です。

これには、社外からの採用(新卒・中途)だけでなく、社内に埋もれている才能を発掘し、登用することも含まれます。タレントマネジメントを通じて、自社に必要な人材要件を明確にし、採用のミスマッチを防ぐとともに、既存社員の潜在能力を最大限に活用する道筋をつけます。

②人材の育成

2つ目は人材の育成。まずは企業が求める人材像と現状とのギャップを見いだします。その差を埋めるために業務の経験を積ませ、必要に応じて別途教育を施します。

- ストレッチアサインメント(「修羅場」経験)

- 研修などの能力開発プログラム

③適材適所による成果(パフォーマンス)の最大化

タレントマネジメントは、従業員に対して「会社はあなたのキャリアを真剣に考えている」という強力なメッセージを発信します。自身のスキルや志向性がデータに基づいて正しく理解され、それに基づいた育成機会やキャリアパスが提示されることで、従業員は「自分は大切にされている」と実感します。

この「心理的安全性」と「成長への期待感」が、エンゲージメントの向上に直結。それは単なる満足度ではなく、「この会社で頑張りたい」「会社の成長に貢献したい」という自発的な意欲を引き出します。結果として、優秀な人材の離職を防ぎ(リテンション向上)、企業の持続的な成長を支える強固な信頼関係が築かれるのです。

④人材の定着、リテンション

4つ目は人材の定着です。調達・育成した人材にできるだけ長く、辞めずに活躍し続けてもらうというのもタレントマネジメントの役割です。具体的にはやりがいの創出、モチベーションの維持、キャリア開発などが必要になります。

- キャリア志向と会社の方向性のすり合わせ

- 能力に見合ったポジション、報酬の提供

タレントマネジメントで実施する施策は多岐にわたります。煩雑な作業が増える紙やExcelでの運用はもちろん、人事評価や労務管理システムでは対応は難しいでしょう。

タレントマネジメントを実施するなら、検討すべきはタレントマネジメントシステムです。タレントマネジメントと関わり深い人的資本経営にも役立ち、社内の人事DXが進みます。

タレントマネジメントシステム解説資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

【事例付き】タレントマネジメントを行う目的、メリットとは?

タレントマネジメントとは、社員の能力やスキルを把握し、企業成長に必要な人材育成や適切な配置などを組織的に行う取り組みのこと。

最近耳にすることの多くなったタレントマネジメントですが、何を目的として、何...

3.タレントマネジメントの効果

こちらでは主に狭義のタレント(優秀人材)を対象としたタレントマネジメントの効果についてご紹介します。基本的には優秀人材を対象とした内容ですが、一般社員への適用も十分可能でしょう。

※参考文献『Effectiveness of talent management strategie』Pamela Bethke-Langenegger,Philippe Mahler and Bruno Staffelbach(2011)

人材に対する効果

従業員の満足度、モチベーション、エンゲージメントが向上する

従業員の持つ特性やエンゲージメントレベルに合わせてキャリア開発や目標を提供するため、仕事の満足度、モチベーション、コミットメントが高くなります。これは、従業員が選ばれた特別なタレントとして在り続けたい、会社からの投資や信頼に応えたいと思うためです。

参考文献では優秀な従業員に限定した内容ですが、一人ひとりに合わせた配置や育成を行えば、一般社員の満足度、モチベーション、エンゲージメントの向上も見込めるでしょう。

エンゲージメントとは?【ビジネス上の定義・意味を解説】高め方・測定方法を解説

従業員エンゲージメントを見える化して、離職防止&生産性アップに!

カオナビなら、時間がかかるエンゲージメント調査・分析を効率化できます。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にア...

従業員の仕事の質と能力が向上する

タレントマネジメントによって、優秀なタレントを企業が確保し続けようという活動がタレントのコミットメントを高め、企業での継続的な成長につながることから、仕事の質と能力の向上が期待できます。

タレントマネジメント実施の際には、従業員一人ひとりに合わせた配置・育成によるパフォーマンス向上だけでなく、人材のリテンション(維持・確保)施策も、忘れずに意識しておきたいポイントです。

組織に対する効果

従業員が企業に魅力に感じ、信頼が厚くなる

従業員の特性やニーズに合わせて目標設定や育成を行うため、従業員に企業からの投資や信頼に応えたいという思いが生まれ、企業をより魅力的に感じ、信頼が厚くなります。

企業と従業員が相互に信頼関係を築き、従業員に対する投資と企業に対する返報(恩に報いること)を繰り返していくことで、お互いに成長のスパイラルを描けるでしょう。

顧客満足度が向上する

タレントマネジメントは、顧客満足度の向上にも効果があると言及されます。その理由として、従業員のコミットメント向上の結果生まれる、長期的な顧客との関係が影響しているとの可能性が指摘されています。また、タレントとして育成が継続され仕事の質が高まることも、顧客満足度の向上の要因と考えられています。

顧客満足度は数値として計測しづらい指標ではありますが、タレントマネジメントの効果として、向上が見込めることは覚えておいて損はないでしょう。

利益やコストに対する効果

組織の成果に強い影響を与える

経営目標や戦略の方向性と合致させたタレントマネジメントの実践は、企業の利益に優位な影響を与えるという結果が出ているそうです。その理由は、具体的な戦略に合わせて人事施策を行っているため、余計な調整コストがかからず、また相乗効果が得られるからだと考えられています。

タレントマネジメント実施の際には、その効果を最大化するためにも、経営目標や戦略に合わせて、どのようにタレントマネジメントを実行するかを考えることが重要と言えるでしょう。

採用や育成コストが削減できる

外部からではなく、内部から経営戦略やプロジェクトに必要な人材を発掘するため、採用コストの削減が見込めます。また、内部の人間を異動させた方が、新しい環境にも馴染みやすく、育成コストの削減も期待できます。

また内部から優秀な人材を発掘できれば、外部からの調達に依存しなくて済みます。優秀人材の発掘≒優秀人材の基準をつくって人材を発見することは、外部人材を採用する際のミスマッチ防止にも役立つでしょう。

タレントマネジメントの効果を得るためには、正しく運用できている必要があります。しかし、人事担当者や上司が通常の評価業務などの通常業務で多忙な場合、タレントマネジメントに割く時間がなくなり、施策が形だけになってしまいます。

タレントマネジメント実施の際には、人事業務全般の効率化するという視点が大切です。カオナビなら負担の大きい評価業務を含めた人事業務を効率化し、タレントマネジメントの実施を促進します。

資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

4.タレントマネジメントの導入と実践の6つのステップ

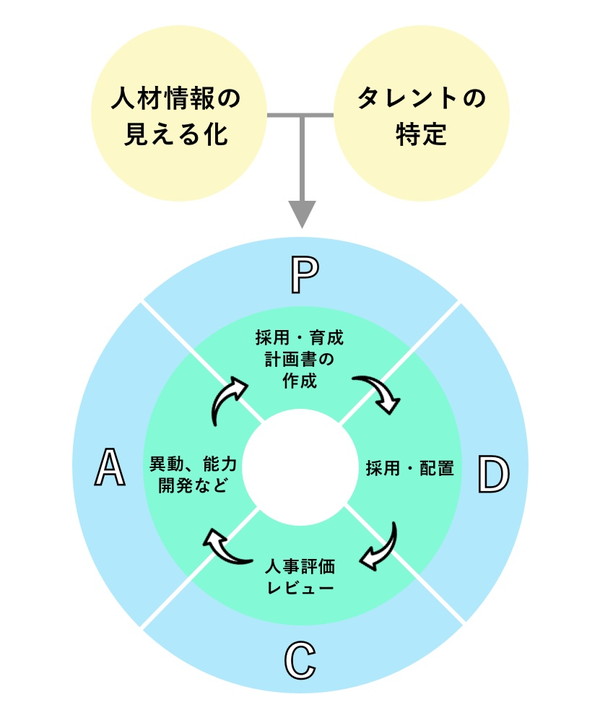

何をすれば、タレントマネジメントを可能とするのでしょうか。ここからは、具体的なマネジメントステップとともに、そのシステムをひも解いてみましょう。

初めてのタレントマネジメントには、6つのステップが用意されています。そのステップを着実に進んでいった先には、磨かれたタレント集団を率いる新しい企業像が誕生するでしょう。

ただ、ステップに進む前の前提として確認しておきたいことがあります。それはタレントマネジメントの目的、目標です。

目的・目標(経営戦略と人材戦略のひもづけ)

何を目的にタレントを増やすのか、どのくらいタレントを増やすのか、タレントマネジメントを採用することによってどんなタレントを持った社員を率いる企業を目指すのかなど、目的、目標が明確でなければタレントマネジメントは始められません。

5~10年というスパンの経営戦略(事業戦略)をもとに、どういったタレントが必要か、そのポジションがどれくらいの数かなど、人材戦略をあらかじめ明確にしておく必要があります。

この目的、目標が明確化されるほどマネジメントの持つポテンシャルを高められます。事前にしっかり経営戦略と人事戦略のひもづけを行いましょう。

目的と目標の意味の違いをわかりやすく解説|手段の目的化

【AI活用でスムーズに】目標設定、評価シート入力をAIがアシスト!

生成AIに「たたき台」を作らせて、目標設定・評価シート作成の作成時間を効率化!

⇒ 【コピペで使える】プロンプト付き「生成AI仕事術...

ステップ1~6

タレントマネジメントの6つのステップです。ステップごとに行動指針や注意すべき点があるので、見ていきましょう。

ステップ1.【現状分析①】人材情報の見える化・可視化

最初に、自社にどのような人材がいるのかを徹底的に「見える化」します。これは、タレントマネジメントの全ての土台となる重要なステップです。散在している従業員情報を一元的に集約し、分析可能なデータベースを構築します。

| 基本情報 | ・氏名 ・所属 ・役職 ・入社年月日 など |

| スキル・経験 | ・保有資格 ・語学力 ・専門スキル ・過去のプロジェクト経験 ・研修受講履歴 |

| 評価・実績 | ・過去の人事評価結果 ・目標達成度 ・表彰歴 |

| 志向性 | ・キャリアプラン ・異動希望 ・働き方の希望(リモートワークなど) ・1on1面談の記録 |

この段階の目的は、勘や記憶に頼っていた人材把握を、客観的なデータに基づくものへと転換することです。これにより、戦略的な人材配置や育成計画の精度が飛躍的に向上します。

タレントマネジメントの項目例【わかりやすく解説】

企業の成長を最終的な目的とし、優秀な人材の採用や育成などの施策を全社で取り組むタレントマネジメント。

「よく聞くワードだけれど、どういう意味?」「何から手を付けていいかわからない」という方に向けて、タ...

ステップ2.【現状分析②】「タレント」の特定、タレントプールの作成

人材データを集約したあとはタレントの特定です。条件をもとに「タレント人材」「タレント人材候補」を抽出します。

企業規模が大きくなればなるほど、一人ひとりのタレントを個別に把握しておくことが困難になります。タレントごとにある特定のグループを組んでおき、必要に応じてタレントプールごとに育成できるようにすることは、システムの効率的な運用に一役買うでしょう。

タレントプールとは? 人材採用におけるメリットや作り方を解説

優秀な人材は確保できていますか?

一元化されたデータベースから組織に眠っている有望な人材を発掘します。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード...

ステップ3.【課題抽出・対策立案】採用・育成計画書の作成(P)

ステップ2でグルーピングしたタレントプールごとに育成計画を立てます。そのとき、人員が足りなくなりそうなタレントプールがあれば新規の採用の計画を立てることも必要です。また、余剰人員がでそうなタレントプールからは、配置転換の計画を進めるなど、フレキシブルな計画を立てましょう。

この計画は、タレントマネジメントの心臓部に当たります。もちろん、運用中の修正はあっても、ある程度の精度をもって実行に移せるように、綿密に採用・育成計画書を作成していきます。

ステップ4.人材の採用・配置(D)

ステップ3で練った計画に応じた採用や配置を行います。社員にも、経営戦略と人事戦略のひもづけを意識してもらえるような採用、配置ができれば、マネジメントのさらなる効果が期待できます。

ステップ5.人事評価、レビュー(C)

採用や配置転換などで職場が一新したあとの成果を評価します。企業業績と個々の貢献度の照らし合わせはもちろんのこと、キャリアの志向や仕事上での考えなどもきめ細かに、例えば上司と部下による面談(1on1)などで確認します。

ステップ6.異動、能力開発など(A)

業務での成長で能力が不十分なところがあれば、速やかに研修プログラムなどの能力開発でフォローアップします。(ストレッチアサインメント的な意味で)さらに能力を伸ばせるよう、異動などでモチベーションを高めます。

3~6のPDCAを回し続ける

以上がタレントマネジメントの6ステップです。ただし、これで終わりではありません。ステップ3~6のPDCAを繰り返し回し続けること、これこそが、スパイラル式にタレントマネジメントをより高みに押し上げます。一度きりのマネジメントで満足することなく、PDCAを回し続ける「継続性」が必要になってきます。

PDCAとは?PDCAサイクルはもう古い?意味やOODAとの違いを解説

目標の進捗確認や振り返りをもっと簡単に!

カオナビなら、全社員の目標や進捗を管理できるからPDCAの運用も効率化できます。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPD...

タレントマネジメントに必要な機能が揃っています。

国内タレントマネジメントシステムのパイオニア「カオナビ」の

詳しい機能や導入効果がわかる資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

5.タレントマネジメントの実践で気をつけるべき3つのこと

タレントマネジメントの実践にあたっては、気をつけなければならない点がいくつかあります。ここでは、3つに絞って解説していきましょう。

手段の目的化を避ける:「タレントマネジメントがしたい」ではうまくいかない

タレントマネジメントを成功に結びつけるためのポイントは、「なんのためにタレントマネジメントを行うか」という目的を持つことです。真の目的を全社員で共通認識をし、単なる手段の目的化に終わらない意識を持つことが重要になります。

日本的雇用慣行からの脱却:「順番を待つ」では育たない

タレントマネジメントを成功させるには、年齢や社歴といった「属性」ではなく、個人の「能力」と「意欲」で判断する文化への転換が不可欠です。年功序列の考え方が根強い組織では、若く優秀な人材が挑戦的な機会を与えられず、成長が停滞し、最悪の場合、活躍の場を求めて社外へ流出してしまいます。

「まだ若いから」「前例がないから」といった理由で機会を閉ざすのではなく、データに基づきポテンシャルのある人材を早期に発見し、責任あるポジションや重要なプロジェクトへ積極的に抜擢することが重要です。こうした抜擢人事が、他の従業員への刺激となり、組織全体に健全な競争と成長意欲を生み出します。

育成することへのコミットメント:育つかどうかは上司次第

もうひとつ、タレントマネジメントの運営上、考慮する必要があるのは、上司(マネージャー)の存在です。現場社員の育成はマネージャーの仕事。つまり、マネージャーの力量によって、部下の力を発揮できるかできないかも決まってしまいます。部下の成長を阻害するような上司がいる場合は配置の転換などの対策を検討すべきでしょう。

人事が事業戦略を理解する必要があるのと同様に、事業サイドも人材戦略を理解し、人事の行うマネジメントに柔軟に対応できる組織風土が必要です。

タレントマネジメントの課題とは? 導入・実践の課題と対策

近年、新たな人事戦略として注目を集めているタレントマネジメント。タレントマネジメントを取り入れる企業は年々増加しています。

タレントマネジメントを導入し実践する中で、課題が浮き彫りになってきた企業も多...

タレントマネジメントの実施には、組織全体の協力が欠かせません。効率化に向けたシステム導入検討の際には、誰もが使いやすいシステムを選びが重要です。操作が難しいと、タレントマネジメントが社内に浸透せず、形骸化するリスクがあります。

使いやすさとサポートの充実さでシステムを選ぶならカオナビです。

資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

6.タレントマネジメントシステムの選び方

タレントマネジメントを実践するにあたっての注意点までを理解したら、いよいよマネジメントシステムの導入を具体的に考える段階になってきます。

タレントマネジメントが日本で広まると同時に、多くの企業がマネジメントシステムを開発してきました。自社にはどのシステムが合うのか、タレントマネジメントシステムの選別に戸惑うこともあるのではないでしょうか。タレントマネジメントシステムの選び方のポイントをいくつか紹介しましょう。

タレントマネジメントシステムとは?おすすめのツールや選び方・比較のポイントを紹介

タレントマネジメントシステムとは、従業員の個性やスキルといった人材情報を一元化・見える化することで、人材評価業務や人材育成などの人事業務に役立つシステムです。タレントマネジメントシステムを導入すること...

システムを比較する4つのポイント

タレントマネジメントシステムを開発、提供している企業はたくさんあります。その中で、自社に最適なシステムはどう選別していけばいいのでしょうか。ここでは、システムを比較検討するべきチェックポイントを4つ紹介します。

- ①目的:システムでなにをしたいのか

- ②使いやすさ:誰でも使えるUIか

- ③価格:導入しやすい価格帯か

- ④実績:信頼できる実績か、評判はいいか

①目的:システムでなにをしたいのか

タレントマネジメントシステムには、目的に応じてソフトの開発が行われています。

その目的は、組織の活性化を図るもの、社員のモチベーション管理しながら適材適所を狙うもの、人材開発に主眼を置くもの、社員の目標管理や成果の見える化に特化したものなどさまざまです。システム導入で自社は何を果たしたいのか、その目的からマネジメントシステムを比較検討することが大切です。

②使いやすさ:誰でも使えるUIか(経営層、マネジメント層が使えなければ意味がない)

次に考えておきたいのは、ソフトの使いやすさです。人事部といった一部の人間、もしくはシステム管理者のみが使えるソフトでは問題があります。

タレントマネジメントを基軸にした人材戦略が、経営戦略と密接にひもづけられているのは前述のとおりです。経営層やマネジメント層までが使いこなせるソフトでないと、せっかくのシステムが単なる人事管理ソフトのひとつとして、日常業務の中に埋没してしまいます。

また、マネジメント層も取り込めるソフトであることは、運営上、経営判断が必要になった場合、スムーズに話を進めることができます。みんなが使いやすいシステムであることは、すなわち、みんなで一致団結してPDCAを回すことができる理想的なシステムなのです。

③価格:導入しやすい価格帯か

さらに押さえておきたい点は、価格です。せっかく投資をしても金額に見合う効果が得られなくては、システムを導入する意味はありません。費用対効果が得られるかどうかは、外せないポイントであることは覚えておきましょう。

④実績:信頼できる実績か、評判はいいか

最後に、導入しようと考えているタレントマネジメントシステムは、信頼に値する実績があるかどうか、評判はどうか、といったことも徹底調査しましょう。実績の多いシステムは、それだけ多くの事例をシステムに反映できているので、システム自体の完成度も高くなります。また、実際のユーザーが使用した際の評判も確認すれば、自社で導入した際の具体的イメージもわくでしょう。

やみくもにタレントマネジメントシステムを導入するのではなく、各社のタレントマネジメントシステムを比較検討したうえで、自社が賢く使いこなせるシステムを導入してください。

さらに詳しく選び方を知りたい方向け

タレントマネジメントシステム選びの解説資料をプレゼント

資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

7.事例でわかるタレントマネジメント

タレントマネジメントは具体的に事例を見ていただくとわかりやすいかと思います。

日清食品ホールディングス(以下、日清食品HD)では、以下のように経営目標を人事上の目標にブレイクダウンし、タレントマネジメントを行っています。(※数値等は2015年時点のもの)

- 経営目標:2020年に時価総額1兆円

- 人事目標(KGI):経営人材を増やす(+6名)

- KPI:経営人材プール(優秀人材のグループ)を200名にする

- (主な)アクション:①グローバル経営人材の採用 ②現地幹部社員の育成 ③経営人材のグローバル力強化

経営目標

まずは経営目標として「2020年に時価総額1兆円」があり、それが日清食品HDがタレントマネジメントを行う上での根幹となっています。

人事戦略上の目標(KGI)

事業戦略上、2020年までにキーとなる重要ポジションが新たに6つ増えている予定なので、そのポジションに合致する人材を用意することを人事戦略上の目標としています。

KGIとは?【意味をわかりやすく】KPI・KSF・OKRとの違い、数値化

人事業務のKGI・KPIをしっかり見える化できていますか?

人的資本の情報開示でも重要な人材情報の一元化・見える化ならカオナビです!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセ...

KPI(Key Performance Indicator)

目標(6名の経営人材調達)達成には経営人材プール(≒選抜された経営人材候補のグループ)に合計200名の人材をストックしておくことが必要、とKPIを置いています。

KPIとは? 意味や指標の具体例、設定方法、KGIとの違いを簡単に

人事業務のKPI管理に時間がかかっていませんか?

カオナビが厳選した「人事評価プロンプト」で、時間が掛かっていた目標設定業務を効率的に運用できます!

⇒ 【コピペで使える】プロンプト付き「生成AI仕事...

アクション

さらに、KPI達成のためのアクションとして、

①グローバル経営人材の採用

②現地幹部社員の育成

③経営人材のグローバル力強化

などを設定し、実際の行動計画にまで落とし込んでいます。このアクションが日清食品HDでのタレントマネジメントの具体的実践内容、ということになります。

ここまで明確に(しかも大規模に)タレントマネジメントを進めていくというのはむずかしいかもしれません。しかし、タレントマネジメントが「どういうものなのか」「何をすることなのか」を端的に理解するにあたって、非常にわかりやすい事例です。

導入・実践の際にはこちらの事例を参考にするとよいでしょう。

タレントマネジメントシステム「カオナビ」の導入効果がわかる

導入事例集の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

タレントマネジメントの成功事例・失敗例|国内企業・海外企業の導入事例6選

「タレントマネジメント」で組織力を強化して企業成長につなげる!

操作性がよくシンプルな機能ながら幅広く使えるタレントマネジメントシステム「カオナビ」

⇒【公式】https://www.kaonavi....

8.タレントマネジメントが日本で注目される背景

タレントマネジメントが日本で注目されるようになったのは、大きくわけて4つの背景があります。

- 少子高齢化に伴う労働力人口の減少・生産年齢人口の減少

- グローバル競争

- 働き方改革推進

- 技術革新

それぞれについて見ていきましょう。

①少子高齢化に伴う労働力人口・生産年齢人口の減少

日本の生産年齢人口は減少し続けており、もはや優秀な人材を「数」で確保する時代は終わりました 。これにより、あらゆる業界で人材獲得競争が激化しています。同時に、投資家をはじめとするステークホルダーは、企業に対して持続的な成長の源泉となる「人的資本」の情報を開示するよう求めるようになりました。

このような背景から、企業は限られた人材の生産性を最大化し、一人ひとりの能力を戦略的に育成・活用することで企業価値を高める「人的資本経営」への転換を迫られています。タレントマネジメントは、この人的資本経営を実現するための、まさに中核的な仕組みなのです。

②グローバル競争

タレントマネジメントが注目されることになる2つ目の背景は、グローバル競争です。世界規模で企業間競争が繰り広げられている現代社会では、世界中どこにもない製品、世界中の誰も思いつかないアイデアなどを生み出していくことが求められます。

人材の流動化が進んだ日本でも、ガラパゴス化している雇用慣行、例えば新卒一括採用や年功序列といった固定された人事制度が企業の競争力を弱めているケースが多々見られます。

世界と競争し、競り勝つ力を持った社員をいかに育成するかが急務となっているため、場合によってはいままでの雇用慣行を切り捨て、「タレント」に着目して戦略を考えていく必要が生じてきたわけです。

③働き方改革推進

政府主導で進められている「働き方改革」もタレントマネジメントを後押ししています。働き方改革の中でも特に注目されている「長時間労働の是正」。この実現には一人ひとりの社員の生産性向上が鍵となります。

その方法としてタレントマネジメントを検討する企業が増えています。

④技術革新

技術革新によって、タレントマネジメントが実施しやすくなったこともひとつの理由です。

長年、人材に関わることは可視化や数値化がむずかしく、多くの企業で主観を頼りに扱われてきましたが、人事分野での技術(いわゆる「HRテクノロジー」)革新が進んだことでそれらも容易になりました。

HRテック(HRTech)とは? トレンドや種類、導入効果、選び方、事例を解説

HRテック(HRTech)とは、テクノロジーを活用して人事業務の効率化や質の向上を支援するツール・システム、サービスです。ひとくちにHRテックといっても、その種類やできること、効果はさまざまです。

今...

タレントマネジメントでは具体的になにをするのか?

それ自体を知るよりも、システムの機能や導入効果を知る方が理解が早いかもしれません

紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

9.タレントマネジメントのタレントとは誰を指すのか?

そもそも、タレントマネジメントの「タレント」とは、企業の中での誰を指しているのでしょうか。

大手コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーが人材育成調査の成果をまとめ、タレントマネジメントの概念をいち早く世に提唱した書籍”THE WAR FOR TALENT”では、「『タレント』とはマネジメント人材を指し、あらゆるレベルで会社の目標達成と業績向上を推し進める、有能なリーダーとマネジャーを意味する(Michaels et al. 2001=2002)」としています。

一方で、昨今ではタレントマネジメントシステムの普及などの理由から全社員を指してタレントと考えることも珍しくなくなってきました。

このようにタレントとは、優秀人材と全従業員を指す2パターンがあるのです。こちらではそれぞれの特徴を見ていきましょう。

参考 『日本企業におけるタレントマネジメントの展開と現状』リクルートワークス研究所全社員:包含的アプローチ

「タレント」のターゲットを包含的にとらえる、それはすなわち、タレントマネジメントを全社員対象に行うことを意味しています。新入社員から幹部クラスの社員まで、マネジメントの対象を広くとらえた考え方です。

時に、パート社員やアルバイトまで、その門戸を広げてマネジメントを行う企業もあります。包含的アプローチは、どのような効果を生み出すのでしょうか。

社員一人ひとりの経験や知識の蓄積をシステマチックに把握し、個々のスキルだけでなく意識、意欲までを高めるマネジメントを一人ひとりに提供することで、社員パフォーマンスの向上が図れます。

一定の基準に達すれば、配置転換などで新しい技術や知識を活かしたポジションを全社員に的確に提示できます。これは、企業の持つポテンシャルの底上げにつながります。

優秀人材:排他的アプローチ

一方、「タレント」のターゲットを排他的にとらえるというのは、どのような意味を持つのでしょうか。

排他的、すなわち、マネジメントの対象を幹部候補の社員や特定のプロ人材に絞ったアプローチでは、リーダーシップ論に基づいた戦略的な人材活用が実現できます。高い専門性や知識、キャリアを持った人材のさらなるキャリア開発を最優先すれば、企業として進むべき方向性が明確化、具現化されやすくなります。

一部の高いパフォーマンスを発揮する社員を、さらなる高業績を上げる社員に育成することは、雇い主としての使命でもあるでしょう。

どちらが正しいということではない

「全社員対象」と「優秀層限定」、どちらか一方が絶対的に正しいわけではありません。重要なのは、これを二者択一の思想の問題ではなく、目的を達成するための「戦略的な選択」と捉えることです。

【排他的アプローチ(優秀層限定)が有効なケース】

| 目的 | 次世代経営幹部の早期育成、特定分野でのイノベーション加速 |

| 例 | 将来のリーダー候補を選抜し、特別な研修や挑戦的なプロジェクトを集中投下する |

【包含的アプローチ(全社員対象)が有効なケース】

| 目的 | 組織全体の生産性向上、顧客満足度の底上げ、企業文化の浸透 |

| 例 | 全ての営業担当者のスキルを標準化するための研修を実施し、組織全体の営業力を強化する |

多くの企業では、この両者を組み合わせて運用しています。例えば、全社的なスキル可視化は「包含的」に行い、そのデータの中から特定の目的のために人材を抜擢するのは「排他的」に行う、といった形です。

カオナビなら全社員を対象にしたタレントマネジメントが可能です。また優秀人材のみを対象としたタレントマネジメントも、優秀人材の管理機能で簡単です。

資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

10.タレントマネジメント導入前のチェックリスト

タレントマネジメントを成功させるには、「やみくもに始める」のではなく、しっかりとした事前準備が欠かせません。

以下の10の質問に「はい」か「いいえ」で答えて、あなたの組織が導入に向けた準備ができているかを自己診断してみましょう。

7つ以上「はい」があれば、導入準備は十分です。 それ以下の場合は、改善のヒントとしてご活用ください。

【経営と戦略】に関するチェック項目

▢経営陣は「人材こそが企業の最大の資産である」という共通認識を持っている。

▢離職率の高さや次世代リーダー不足など、明確な人事課題がある。

▢タレントマネジメントの目的を、経営戦略と関連づけて説明できる。

【人材データと制度】に関するチェック項目

▢従業員のスキル・経歴・資格などを一覧で管理している(Excelなどでも可)。

▢定期的な人事評価を実施し、その結果を記録・管理している。

▢面談などを通じて、従業員のキャリア希望や意向を把握している。

【組織体制と企業文化】に関するチェック項目

▢タレントマネジメントを担当する部署や担当者が決まっている、または決める計画がある。

▢現場の管理職を巻き込むためのコミュニケーション施策を考えている。

▢従業員に対して、導入の目的やメリットを丁寧に説明しようとする意思がある。

▢短期的な成果にとらわれず、長期的な改善を続ける覚悟がある。

診断結果の見方

「はい」が7個以上:

導入準備は整っています!すぐに導入計画の具体化に進みましょう。

「はい」が4〜6個:

良いスタート地点にいます。まずは「いいえ」の項目を社内で見直し、体制を整えることから始めましょう。

「はい」が3個以下:

まだ導入の準備段階です。まずは経営層と共に、タレントマネジメントの必要性と目的を明確にすることからスタートしましょう。

コラム.タレントマネジメントの定義

タレントマネジメントに共通化された定義は存在しませんが、各研究機関によって独自の定義が発表されています。

ここでは、アメリカの2つの人材マネジメント組織(SHRM、ASTD)による定義、また日本のリクルートホールディングスの研究機関であるリクルートワークス研究所によるものも併せてご紹介いたします。

SHRMによる定義(2006年発表)

1948年創設のSHRM(Society for Human Resource Management:全米人材マネジメント協会)は、現在、約165カ国、約29万人の会員数を誇ります。2006年にSHRMはタレントマネジメントを以下のように定義しました。

“人材の採用、選抜、適切な配置、リーダーの育成・開発、評価、報酬、後継者養成等の各種の取り組みを通して、職場の生産性を改善し、必要なスキルを持つ人材の意欲を増進させ、その適性を有効活用し、成果に結び付ける効果的なプロセスを確立することで、企業の継続的な発展を目指すこと”

ASTDによる定義(2009年発表)

ASTD(American Society for Training & Development:米国人材開発機構)※は1994年に設立された非営利団体で、約100カ国、約4万人の会員を持っています。ASTDは2009年に「タレントマネジメント」を以下のように定義づけしました。※ASTDは2014年、ATD(Association for Talent Development:人材開発機構)に名称変更しています。

“仕事の目標達成に必要な人材の採用、人材開発、適材適所を実現し、仕事をスムーズに進めるため、職場風土(Culture)、仕事に対する真剣な取り組み(Engagement)、能力開発(Capability)、人材補強/支援部隊の強化(Capacity)の4つの視点から、実現しようとする短期的/長期的、ホリスティックな取り組み(多層的なものを有機的に統合する取り組み)である(訳引用 株式会社スマートビジョン『タレント・マネジメントとは?』)”

リクルートワークス研究所による定義(2013年発表)

2013年、リクルートワークス研究所の石原直子人事研究センター長による「タレントマネジメント」の定義は以下のとおり。

”タレントマネジメントとは、組織における個人ひとりひとりの能力とリーダーシップを最速で開花させることによって、組織内のリーダーシップの総量を極大化させ、より高いビジネスゴールを達成することを目的とした、上司・本人・人事による成長促進のためのプロセスである”

【タレントマネジメントの「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

組織全体でタレントマネジメントを実施するならカオナビです!

●使い勝手の良い人材データベース

●人材データ収集・更新をラクにするアンケート

●人事KPIの推移を把握するダッシュボード

●評価業務を半自動化するワークフロー

●組織状況や優秀人材を把握するための分析機能