AIの導入は、人事評価の質を高めるだけでなく、評価にかかる時間を大幅に短縮します。

従来の評価制度では評価者の主観や感情が入り込む傾向にありましたが、AIは客観的なデータに基づいて評価を行うため、より透明性の高い評価が期待できるでしょう。

しかし、AIを人事評価に導入する上では、マイナス点や懸念事項もあります。

今回は、人事評価にAIを活用するメリット・デメリットや注意点、活用事例などについて解説します。

目次

悩む時間を減らす実務プロンプト集

1.人事評価で注目されるAI

近年、人事評価の分野でAI(人工知能)の活用が急速に進み、多くの企業が注目しています。AIは大量のデータを分析し、複雑なパターンを認識する能力に長けているのが特徴です。

そのおかげで、人間では難しかった公平かつ迅速な評価の実現が可能になりました。

AIを導入すれば、人事評価の質が向上するだけでなく、評価にかかる時間を大幅に短縮できます。

従来の評価制度では評価者の主観や感情が入り込む傾向にありましたが、AIは客観的なデータに基づいて評価を行うため、より透明性の高い評価が期待できるでしょう。

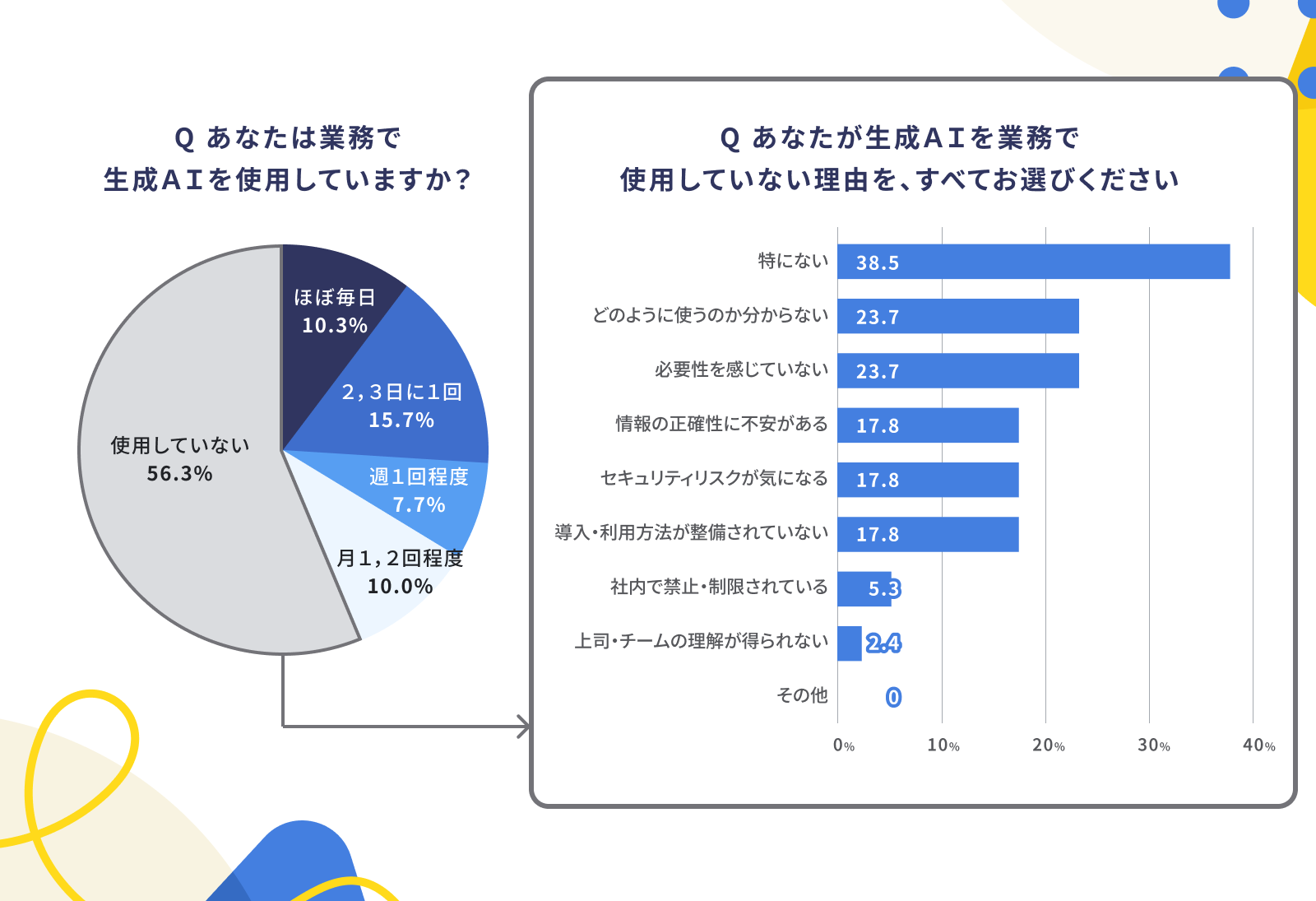

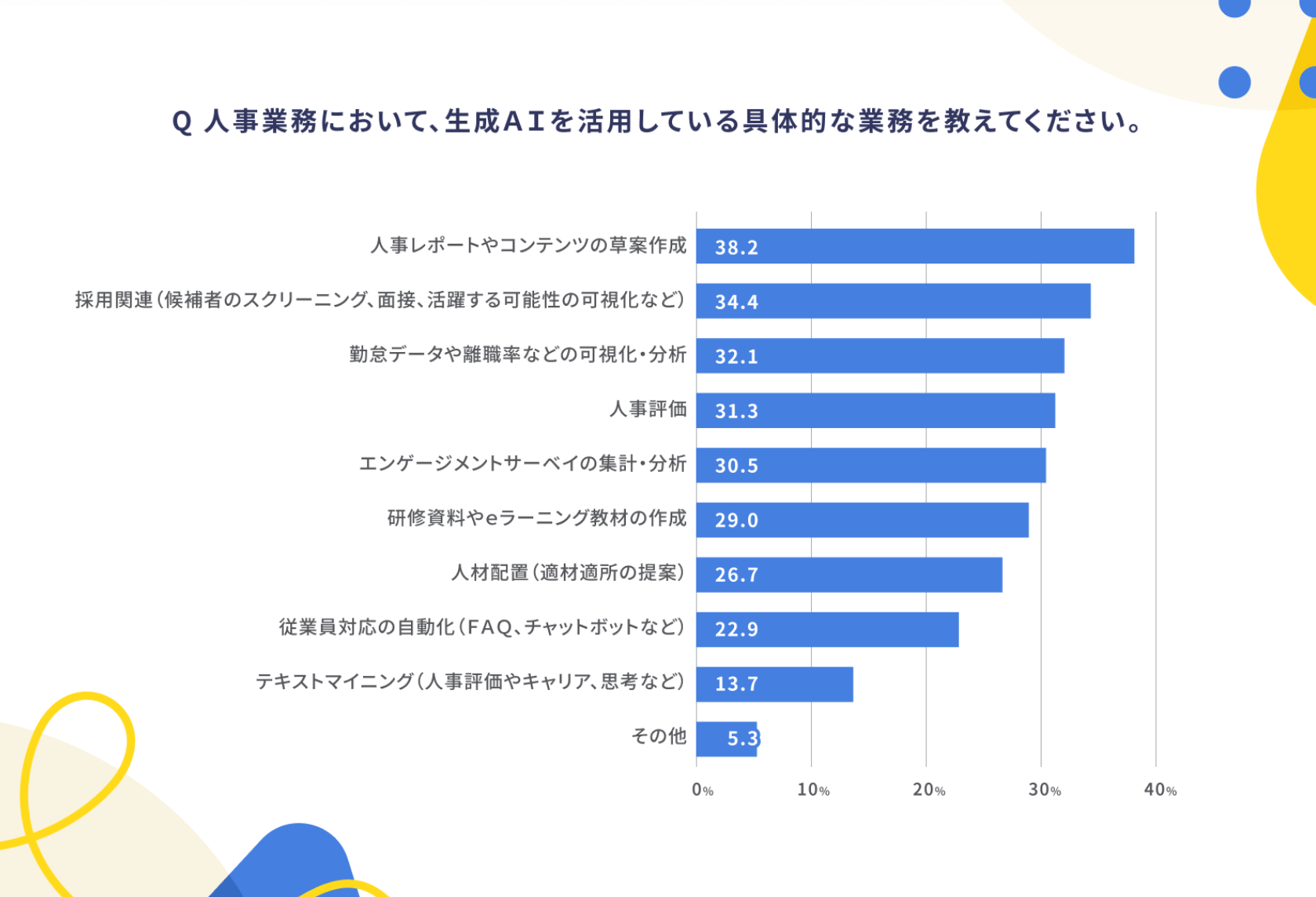

なお、カオナビが2025年6月に実施した「生成AI活用に関する実態調査」によると、4割の人事担当者が生成AIを活用していることがわかりました。

人材採用や勤怠・離職率データの分析、人事評価など、さまざまな業務でAIが活用されており、主に以下のような人事業務に生成AIが利用されています。

▼TOP5抜粋

| 人事レポートやコンテンツの草案作成 | 38.2% |

| 採用関連 | 34.4% |

| 勤怠・離職率のデータなどの可視化と分析 | 32.1% |

| 人事評価 | 31.3% |

| エンゲージメントサーベイの集計・分析 | 30.5% |

※参照:人事担当者の4割が生成AIを活用している〜生成AI活用企業は「人的資本経営」を重視する傾向〜|ニュース|株式会社カオナビ|企業情報、採用

集計や分析の効率化、企画や設計案、コンテンツの制作にも生成AIを活用し幅広く人事業務に活用されているようです。

AIを活用できる人事評価プロセス

AIが得意なのは、データに基づく客観的な分析です。具体的には、次のプロセスでAIを活用できます。

- 人事評価データの集計と分析

- 人事評価のパターン検出

- 評価の偏りの分析 など

AIは過去のデータを学習してその能力を発揮します。ただし、学習データに偏りがあると、AIによる人事評価にもそのまま反映され、評価の精度が下がってしまうため注意が必要です。

【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!

●評価シートが自在につくれる

●相手によって見えてはいけないところは隠せる

●誰がどこまで進んだか一覧で見れる

●一度流れをつくれば半自動で運用できる

●全体のバランスを見て甘辛調整も可能

2.人事評価にAIを導入するメリット

人事評価にAIを導入することは、企業に以下のようなメリットをもたらします。

- 人事業務を効率化できる

- 評価の公平性を高められる

- 人事評価にかかるコストを削減できる

- より精密な評価を行いやすくなる

AIの導入は単なる効率化にとどまらず、評価の質そのものを高め、組織全体のパフォーマンス向上に貢献することも期待できます。それぞれのメリットを詳しくみていきましょう。

人事業務を効率化できる

AIは、人事評価における定型的な業務や大量のデータ処理を自動化し、効率化できます。たとえば、評価シートの集計、過去の評価履歴との照合、従業員の行動分析などです。

これにより、人事担当者はデータ入力や集計といった時間のかかる作業から解放され、戦略的な人材育成計画の策定や従業員との対話など、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

結果として、人事部門全体の業務効率が大幅に向上し、人的資源を最適に活用できるようになるでしょう。

評価の公平性を高められる

従来の属人的な人事評価では、評価者の主観や感情、経験の有無によって評価にばらつきが生じることも少なくありません。AIを導入すれば、事前に設定された客観的な評価基準に基づき、データドリブンな評価が可能になります。

AIは過去の評価データや従業員のパフォーマンスデータを分析し、一貫した基準で評価を実行。特定のバイアス(偏見)が入り込む余地を減らし、より公平で透明性の高い評価を実現します。

これにより、従業員は評価に対する納得感を持ちやすくなり、モチベーションの向上にもつながるでしょう。

人事評価にかかるコストを削減できる

AIを人事評価に導入することは、長期的にみれば人事評価にかかる総コストの削減に貢献します。評価業務の自動化・効率化により、評価者や人事担当者の作業時間を短縮でき、その分の人件費を減らせるからです。

また、評価にかかる紙媒体の印刷費用や保管コストなども抑えられます。さらに、公平な評価によって従業員満足度が向上し、離職率の低下につながれば、新たな人材採用・教育にかかるコストも間接的に削減できる可能性があるのです。

より精密な評価を行いやすくなる

AIは、人間では処理しきれない膨大な量のデータを分析できます。そのため、評価基準や評価項目が複雑に増えても、自動処理により適正な評価が可能です。

それにより、多角的な視点から従業員のパフォーマンスを評価できるようになるでしょう。職種や業務内容に応じて評価項目を柔軟かつ多角的に設定しやすくなれば、より従業員の実態に即した精密な評価が実現します。

これは、個々人の強みを最大限に引き出すための具体的なフィードバックや育成プランの策定にも役立つのです。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード3.人事評価にAIを導入するデメリット

人事評価にAIを導入すると多くのメリットがある一方で、次のようなデメリットも存在します。

- 評価基準・過程がブラックボックス化しやすい

- データに偏りがあると評価結果にも影響する

- 導入コストと運用負担がかかる

- 評価者がAIに依存するリスクがある

これらのデメリットを認識し、適切な対策を講じることが、AIを効果的に活用する上で不可欠です。詳しくみていきましょう。

評価基準・過程がブラックボックス化しやすい

AIによる評価は、そのアルゴリズムの複雑さから、評価がどのように導き出されたのかがわかりにいという「ブラックボックス化」のリスクを伴います。

評価の基準や過程が不透明になると、従業員は自身の評価結果に対する納得感を得にくくなり、「なぜこの評価になったのか」という疑問が生じやすくなるでしょう。

評価に対する不満や不信感は、従業員のモチベーション低下やエンゲージメントの悪化を招く可能性があります。導入する際は、評価ロジックの透明性を高める工夫や、評価結果に対する丁寧な説明が不可欠です。

データに偏りがあると評価結果にも影響する

AIは学習したデータに基づいて判断を行うため、そのデータに偏りがある場合、評価結果にも同様の偏りが生じてしまいます。

たとえば、過去の評価データに特定の部署や性別に対するバイアスが含まれている、データが特定の期間や業務内容に偏っているなどです。AIはその偏りを学習し、不公平な評価を導き出す可能性があるでしょう。

AI導入前には、学習データの品質と多様性を十分に確保し、定期的にデータの偏りがないかを確認する作業が非常に重要です。

導入コストと運用負担がかかる

AI人事評価システムの導入には、初期コストがかかります。システム購入費用だけでなく、既存データとの連携、システムのカスタマイズ、従業員へのトレーニングなど、さまざまな費用が発生するでしょう。

また、導入後もシステムの維持管理、データの更新、トラブルシューティングなど、運用にかかる負担が生じます。特に中小企業にとっては、これらのコストや運用負担が大きな課題となるでしょう。

導入に際しては、費用対効果を慎重に検討し、自社のリソースに見合ったシステム選定が重要です。

評価者がAIに依存するリスクがある

AIは強力なツールですが、万能ではありません。AIによる評価結果を絶対視し、評価者である人間が思考停止してしまう「AIへの依存」というリスクが考えられます。

AIが算出した結果を鵜呑みにし、従業員の個別事情や定性的な側面、または予期せぬ状況変化などを考慮しないまま評価してしまう可能性も。

これでは、本来人間が担うべき柔軟な判断や、従業員とのコミュニケーションを通じた深い理解が失われかねません。

AIはあくまで評価をサポートするツールと捉え、最終的な判断は人間が行う意識を評価者全員が持つことが重要です。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから

4.人事評価でのAI活用事例

ここでは、人事評価でAIを活用している事例をご紹介します。

三井住友信託銀行:AIによる360度評価

三井住友信託銀行は、AIを活用した360度評価ツール「GROW360」を導入しています。社員の業務遂行能力や行動特性を多面的に測定し、優秀な社員の特徴をデータから抽出。

これにより、人材育成や配置など、科学的根拠に基づくタレントマネジメントを実現しています。

松屋フーズ:AI面接サービスの活用

松屋フーズホールディングスは、AI面接サービス「SHaiN」を店長昇格試験に導入しました。AIが300通りの質問から必要なものを選び、面接・評価レポートを自動作成。

これにより、評価基準の統一と可視化、フィードバックの正確性向上、人事部の負担軽減を実現しています。

IBM:従業員の評価支援

IBMは「IBM Watson」を活用し、約37万人の従業員の成果やスキルなどをAIで分析しています。

人間では膨大な時間がかかる評価作業をAIが瞬時に支援し、意思決定のサポートを実施。最終的な判断は人事担当者が行いますが、AIのレコメンデーションにより評価の質とスピードが向上しました。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード5.人事評価でAI導入を進めるために注意すべきこと

人事評価にAIを導入することは多くのメリットをもたらします。しかし、その効果を最大限に引き出し、潜在的なリスクを避けるためには、次のような注意点を押さえる必要があります。

- 無断でAIを導入しない

- AIによる評価基準を明確にする

- 最終的な判断はAIに任せない

無断でAIを導入しない

AI人事評価システムを導入する際は、従業員への十分な説明と理解を得ることが不可欠です。

透明性を欠いたままAI評価を導入すると、従業員は「なぜAIが評価するのか」「評価の基準は何か」といった疑問や不信感を抱きやすくなります。最悪の場合、不公平感からモチベーションの低下や離職につながる可能性も。

事前に導入の目的、AIが活用される範囲、評価プロセスへの影響などを丁寧に説明し、従業員の不安を取り除く対応が求められます。

AIによる評価基準を明確にする

AIがどのようなデータに基づいて、どのようなロジックで評価を行うのかを明確にする必要があります。

AIは膨大なデータを分析して評価を導き出しますが、その計算過程がブラックボックス化してしまうと、従業員は評価結果に対する納得感を得られません。

たとえAIが客観的なデータに基づいていても、その「客観性」がどのような基準で成り立っているのかが不明瞭では、公平性が担保されているとはいえないでしょう。

AIに学習させるデータの選定基準や、評価アルゴリズムの基本的な考え方、評価項目などをできる限り具体的に開示し、透明性を確保することが大切です。

最終的な判断はAIに任せない

AIはあくまで人事評価を支援するためのツールであり、最終的な判断をすべてAIに委ねるべきではありません。AIが提示する評価は、過去のデータに基づいた傾向やパターンを分析した結果です。

従業員の状況、突発的な出来事、人間関係やチームへの貢献といった定性的な要素を、AIが完全に理解することは困難でしょう。

評価者は、AIの分析結果を参考にしつつも、人間ならではの洞察力や経験、従業員との対話を通じて得られる情報を加味し、総合的な判断を下す必要があります。

AIを過信せず、人間とAIが協調することで、より質の高い人事評価が実現するのです。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード6.AIと人のハイブリッド方式で公平な運用を目指すには

人事評価にAIを導入する際、その真価を発揮しつつ公平性を保つためには、AIと人間がそれぞれの強みを活かす「ハイブリッド方式」がおすすめです。

AIのデータ分析能力と人間の総合的判断力を組み合わせることで、より公正で納得感のある評価制度を構築できるでしょう。

AIと人間の役割分担

AIは分析力に優れていますが、人間の判断が必要な部分も多くあります。先述したように、AIはあくまで人事評価を支援するツールと捉え、最終的な決定は人事担当者やマネージャーが持つべきです。

つまり、ハイブリッド方式での運用は、AIと人の適切な役割分担が重要といえます。

AIに任せる領域と人間が担うべき領域を詳しくみていきましょう。

AIに任せる領域

AIは、主に大量の客観的データの収集・分析、定量的評価のサポート、バイアス(偏見)の排除といった領域で強みを発揮します。具体的に、次のような業務をAIに任せることで効率化・精度向上につながるでしょう。

| 業務内容 | AIができること |

| データ収集・集計・分析 | 従業員の勤務時間、プロジェクトの進捗、成果物の量、コミュニケーション履歴など、数値化可能な膨大なデータを効率的に収集し、集計・分析 |

| 客観的な事実に基づいた一次評価 | 事前に設定された評価項目に基づき、データから導き出される客観的な事実やパフォーマンス数値を提示 |

| 定型業務の自動化 | 評価レポートの自動生成、進捗管理、リマインダー送信など、評価プロセスにおける定型的な作業を自動化し、人事担当者や評価者の負担を軽減 |

| 潜在的バイアスの特定 | 過去の評価データに潜む性別、年齢、部署などによる無意識の偏りを発見し、評価者に注意を促すことで、より公平な評価をサポート |

| 人事配置やフィードバックへのアドバイス | AIが収集したデータをもとに適材適所の配置や効果的なフィードバックをサポート |

人間が担うべき領域

人間が担うべきは、定性的な判断や個別状況の考慮といったAIには難しい領域です。具体的には、次のようなものが挙げられます。

| 業務内容 | 人間が担うべきこと |

| 定性的評価と多角的な視点 | AIが分析できない非言語情報、チームへの貢献度、協調性、主体性、リーダーシップ、困難な状況での対応など、数値化しにくい個人の資質や行動を評価 |

| 個別事情の考慮と柔軟な判断 | 従業員一人ひとりの置かれた状況を理解し、AIでは判断できない文脈を考慮に入れた柔軟な評価を実施 |

| フィードバックと目標設定 | AIが提示した分析結果をもとに従業員と対話して評価の意図を伝える、具体的な改善点や強みを伝え、今後の成長に向けた目標設定をサポートする |

| 最終的な総合判断と意思決定 | AIの分析結果を参考にしつつ、最終的な評価と処遇に関する意思決定を下す |

デメリットでも挙げたように、AIによる人事評価は従業員からすると一方的に感じたり、評価基準のブラックボックス化により納得性がなくなったりするリスクがあります。

AIは完璧ではないので、人間と協業しながら活用することが重要です。

AI導入後はサーベイを実施

AI人事評価システムを導入した後は、その効果と従業員の受け止め方を把握するために、定期的なサーベイを実施しましょう。

サーベイを通じて、「AI評価に対して納得感があるか」「評価プロセスは透明か」「AI導入によって業務の公平性は向上したと感じるか」といった従業員の声を直接収集します。

これにより、AI評価システムの改善点や、運用上の課題を早期に特定し、迅速に対応できるようになるでしょう。サーベイはAIに対する従業員の信頼を維持し、システムをより良くするための、不可欠なステップといえます。

フィードバック制度の設計

AIによる評価結果を最大限に活かすには、効果的なフィードバック制度の設計が不可欠です。AIが客観的な評価データを提供しても、それをどう従業員に伝え、どう成長につなげるかは人間の役割です。

フィードバックは、AIのデータを提示する一方的な評価通達ではなく、従業員が自身の評価について質問し、意見を述べられる対話の機会としてください。

AIの分析結果を参考に、従業員が具体的に何を改善すべきか、どのような行動を取れば良いかを明確に示しましょう。

その上で、従業員自身のキャリアプランと結びつくような目標設定をサポートします。フィードバックの質を高めるには、評価者がAIの提示するデータの意味を理解し、それを適切にフィードバックへ活かすスキルを身に付けなければなりません。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード7.人事評価以外のHRテック領域でも活用されるAI

AIの活用は人事評価にとどまらず、HRテック(HR×テクノロジー)のさまざまな領域で広がりをみせています。ここでは、HRテック領域でのAIの活用例をご紹介します。

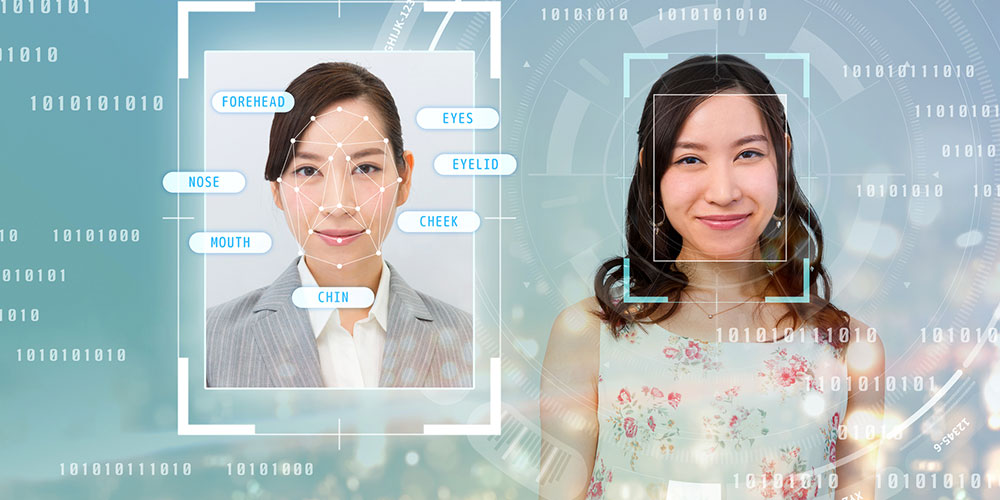

採用活動×AI

採用活動において、AIは候補者スクリーニングから面接支援まで多岐にわたるフェーズで活用されています。

| 書類選考の自動化 | AIが履歴書や職務経歴書を解析し、企業の求めるスキルと経験を持つ候補者を効率的に絞り込む |

| チャットボットによる初期対応 | 候補者からのよくある質問に24時間対応するチャットボットを導入することで、採用に関する問い合わせ業務を効率化 |

| 面接支援・動画面接の分析 | AIが面接時の表情や声のトーン、話し方などを分析し、候補者の潜在的な特性やコミュニケーション能力を客観的に評価する補助ツールとして活用 |

AIの高度な分析能力により採用の質が向上するほか、採用担当者の業務効率化にもつながります。

人材育成×AI

AIは従業員の学習履歴やパフォーマンスデータを分析し、個々に最適化された育成プランの提案や、将来必要なスキルを予測するのに役立ちます。

| パーソナライズされた学習コンテンツの推奨 | 従業員のスキルレベル、興味、キャリアパスに合わせて、AIが最適なeラーニングコンテンツや研修プログラムを推奨 |

| スキルギャップの可視化 | 組織全体のスキル状況をAIが分析し、将来的に不足する可能性のあるスキルや、各従業員のスキルギャップを特定 |

| キャリアパスの提示 | 従業員の経験や学習履歴、パフォーマンスから、AIが最適なキャリアパスや配置転換の可能性を提示 |

人材育成にAIを活用することで、従業員の学習効率の向上や育成にかかるコスト削減が期待できます。

人材配置×AI

AIは人材配置において、従業員のスキルや経験、適性、希望など多様なデータを活用し、客観的かつ効率的に最適な配置を提案できます。

| スキル・適性に基づく最適配置の自動提案 | 従業員一人ひとりのスキル、資格、経験、性格特性、人間関係(相性)などをデータ化し、各業務やプロジェクトに必要な要件とマッチング |

| 配置シミュレーションと効果予測 | 特定の人材異動が現場や業務に与えるプラス・マイナスの影響を事前に予測 |

| 配置前後の効果測定・KPI管理 | 人員配置の前後で業務効率や生産性、従業員満足度などのKPIを自動で分析し、配置の効果や改善点を可視化 |

客観的なデータに基づく人材配置が検討でき、従業員にも異動の根拠を明確に説明しやすくなるでしょう

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら

8.人事評価 AIに関するQ&A

ここでは、人事評価とAIに関するよくある質問をご紹介します。

Q.AIによる人事評価で訴訟になった事例はある?

2019年、日本IBMが賃金査定に自社開発のAI(Watson)を導入。労働組合が会社を相手に、評価に際してAIが関与する内容の開示を求めて団体交渉を要求しましたが、会社側が開示を拒否しました。

労組は不当労働行為として東京都労働委員会に救済を申し立て、最終的に労使間で和解が成立。日本IBMはAIが賃金査定で考慮する項目の開示などに合意しました。

これは、AIの評価基準がブラックボックス化することに対する説明責任が問われた、日本で初めてのAI人事評価に関する労使紛争とされています。

Q.人事評価にAIを導入するのにどれくらいの費用がかかる?

AIを導入する人事評価システムの費用は、システムの形態によって異なります。

| クラウド型 | オンプレミス型 | |

| 初期費用 | 無料〜20万円程度 | 100万円前後〜数百万円 |

| 月額利用料 | 月額5,000円〜150,000円程度 | なし |

最終的な費用は、企業の規模や求める機能によって大きく変動します。導入を検討する際は、複数のベンダーから見積もりを取り、比較検討しましょう。

Q.カオナビにはどんなAI機能がある?

「カオナビ」は、人事評価にも活用できるタレントマネジメントシステムです。特に、以下2点のAI機能が優れています。

- 生成AIによる人材データの要約

- AIを使って集めたデータをポジティブ・ネガティブ分析

スキル、評価、実績、性格、エンゲージメントなど、個人のあらゆる情報を集約する「プロファイルブック」のシート内に「AIで内容を要約」ボタンがあります。

これは、対象となる項目を選択するだけで、入力されたテキスト内容が要約表示される機能です。人材の配置・育成計画の検討や、社員の自己分析など、さまざまなシーンで活用できます。

また、AI分析では、人材データベースの情報やアンケート内容から、AIによってポジティブ・ネガティブな感情を読み解き、代表的な意見を提示できます。

サーベイやアンケートで集めたデータの中で重要なポイントを抽出したり、属性ごとの傾向を分析できるのも特徴です。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード9.まとめ

AIは大量のデータを客観的に分析し、評価業務の負担軽減やコスト削減に貢献します。

しかし、評価基準のブラックボックス化やデータの偏りによる影響、導入コスト、そしてAIへの過度な依存リスクといったデメリットへの配慮も忘れてはなりません。

AIを活用した人事評価運用の成功の鍵は、AIと人間のハイブリッド運用です。AIにはデータ分析や定型業務を任せ、人間は個別事情の考慮、定性評価、フィードバックや最終判断を担います。

その結果、納得感のある評価を実現できるのです。導入後もサーベイによる従業員の声の収集や、フィードバック制度の丁寧な設計が不可欠となるでしょう。

タレントマネジメントシステム「カオナビ」には、人事業務に活用できるAI機能も搭載されています。人事評価をはじめ、さまざまな人事業務の効率化が可能です。