【AI活用でスムーズに】目標設定、評価シート入力をAIがアシスト!

生成AIに「たたき台」を作らせて、目標設定・評価シート作成の作成時間を効率化!

⇒ 【コピペで使える】プロンプト付き「生成AI仕事術」を無料ダウンロード

よく「目標から逆算して考える」といいますが、目標の逆算とはどのようなことを意味しているのでしょうか。

- 目標達成のために知っておきたい2つの思考術

- 逆算思考と積み上げ思考

などから目標の逆算について説明します。

目次

【コピペで完結】

目標管理、評価シートの「下書き」はAIにお任せ。 悩む時間を減らす実務プロンプト集

目標管理(MBO・OKR)や評価業務を効率化した実績多数! 人事評価システムの導入相談なら「カオナビ」にお任せください。 貴社の状況に合った活用方法や導入効果をわかりやすくお伝えします。お問い合わせは⇒ こちらから

1.目標の逆算とは?

逆算思考とは、単に「ゴールから計画する」という手順論ではありません。「未来の理想像」を起点に、現在の行動を規定する「ビジョン主導の思考法」です。

逆算思考は、まず「1年後に事業部売上を150%にする」「半年後に新製品を市場投入する」といった、挑戦的かつ具体的な未来のゴールを確定させます。そして、その未来を実現するために「今、何をすべきか」を逆算して設計していくのです。この思考法を用いることで、日々の業務が単なる作業ではなく、未来のゴール達成に直結した戦略的活動へと変わります。

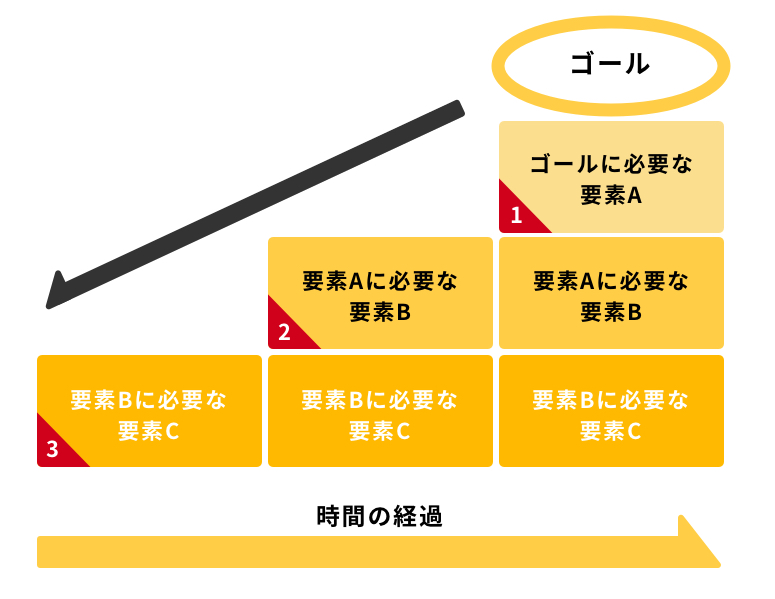

逆算思考の流れは、以下のとおりです。

- ゴールを設定

- ゴールに到達するため必要なプロセスを計画

- 計画通りにアクションを起こすことで最短距離・最短時間で業務が遂行できる

設定した目標を達成するための要素を、段階やステップ別に細かく設定するため、着実にゴールまでの道のりを導き出せます。

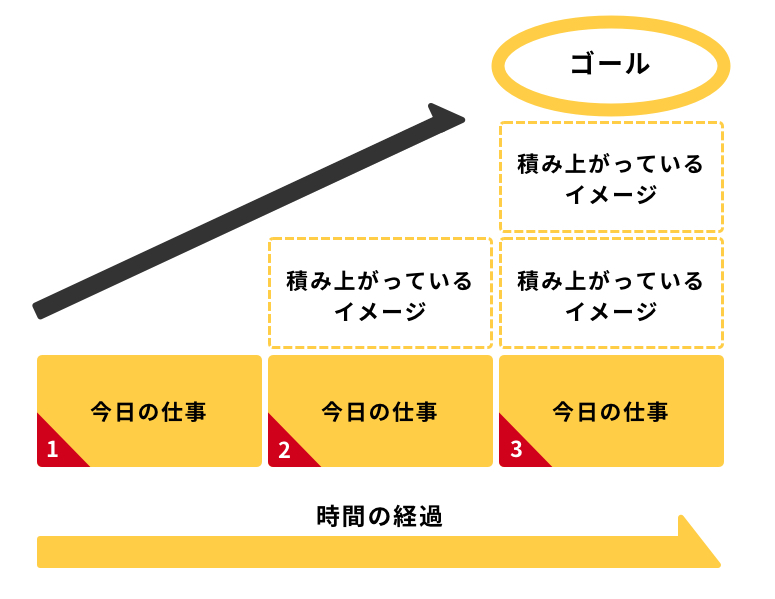

積み上げ思考との違い

「積み上げ思考」とは、思考の起点を「今」に置き、「今あるリソースで何ができるか」「目の前のタスクをどう片付けるか」を考える思考法です。これは日々の業務を着実にこなす上では有効ですが、ともすれば「できる範囲」に思考が限定され、大きな飛躍や革新的な成果を生み出しにくいという側面があります。

一方、「逆算思考」は思考の起点を「未来にあるべき姿(ゴール)」に設定します。重要なのは、ゴールを「現在の能力で達成できるか」ではなく、「達成したい未来は何か」という視点で設定する点です。この思考のジャンプが、現状の制約を取り払い、目標達成への最短ルートを照らし出すのです。

両者の違いは、思考の出発点と視点の違いに集約されます。

- 積み上げ思考:現実起点(Reality-driven)。現状の制約の中で最善を尽くす。

- 逆算思考:未来起点(Vision-driven)。未来の理想から逆算して、今の行動を決める。

目標とは? 意味、目的やゴールとの違い、設定のコツを簡単に

面倒な目標管理(MBO・OKR)と人事評価の悩みをまとめて解決

クラウド型の人事評価システム「カオナビ」なら費用を抑えて導入可能

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

・1on1の進め方がわかる

・部下と何を話せばいいのかわかる

・質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【目標管理・評価シートの作成は「AIアシスト」で効率化】

悩む時間が長引く目標管理・評価業務を専用の「プロンプト」で効率化!!

●人事評価で使えるプロンプト集がついてる

●カオナビのAIアシストで目標、評価管理をスムーズにできる

●資料は安全に使うための「5つのルール」付き

●穴埋め形式だから初心者でもすぐ使える

⇒ そのまま使える「人事評価プロンプト集」をダウンロードする

2.逆算思考による目標設定のメリット・デメリット

逆算思考による目標設定には、メリットとデメリットが存在します。

メリット

- ゴール、プロセス、スケジュールが明確になる

- 目標を短期間で達成できる

- 目標との距離感をつかむことができる

デメリット

- 適切なプロセスが分からないと設定しづらい

- 目標設定のための情報収集に時間を要する

- 計画の更新が度々必要になる

メリット

①ゴール、プロセス、スケジュールが明確になる

逆算思考の大きなメリットは、ゴールに至るまでのプロセスとマイルストーンが明確になり、進むべき道筋、つまり「最短ルート」が可視化されることです。

例えば、「新規顧客を3ヶ月で50件獲得する」というゴールを設定した場合、逆算思考では以下のようにプロセスが分解されます。

- ゴール(3ヶ月後):新規顧客50件獲得

- そのためには(2ヶ月後時点):少なくとも150件の商談を設定する必要がある

- そのためには(1ヶ月後時点):500件のターゲットリストを作成し、アプローチを開始している必要がある

- そのためには(今週):ターゲットリストの抽出条件を定義し、データ収集ツールを導入する

このように、最終ゴールから逆算して中間目標と具体的なアクションを洗い出すことで、「今日何をすべきか」が明確になります。これにより、行動の迷いがなくなり、チーム全体の目線も統一され、目標達成に向けた推進力が格段に高まります。

②目標を短期間で達成できる

2つ目のメリットは、目標を短期間で達成できる点。

現在からゴールまでの時間を予測できるため、短期間で勝負したい場合は、時間設定から逆算すればよいことになります。そのため、計画や行動を先延ばしにすることなく、最小限の工程で効率よく目標を達成できるのです。

③目標との距離感を掴むことができる

3つ目のメリットは、目標との距離感が掴みやすいという点。

現時点からゴールまでの道のりが明確なため、現時点とゴール、2つの距離感を意識したバランスのよい目標設定ができます。また、ゴール、プロセス、スケジュールの関係性も理解しやすいため、納得しながらの行動が可能です。

デメリット

①ゴールまでの適切なプロセスが分からないと逆算思考が機能しない

逆算思考は、ゴールまでのプロセスがある程度予測できる場合に最も効果を発揮します。逆に、全くの未経験分野や、前例のない革新的なプロジェクトなど、ゴールまでの道筋が全く見えない「未知の領域」においては、計画そのものが成り立たない、あるいは精度が著しく低下するというデメリットがあります。

例えば、既存事業の売上拡大であれば過去のデータから有効な施策を予測できますが、「AIを活用した新規事業の創出」といったテーマでは、どのようなステップを踏めば成功するかの定石が存在しません。このような場合、無理に逆算計画を立てても「絵に描いた餅」になるリスクがあります。

②目標設定のための情報収集に時間を要する

2つ目のデメリットは、目標設定のための情報収集にかなりの時間を要するケースがあるという点。

最短、最速でゴールにたどり着く計画を立案するには、途中の道のりに関する情報を多く必要とします。さまざまな情報がインプットされていない場合、逆算思考はうまく機能しません。

③計画の更新が度々必要になる

3つ目のデメリットは、計画の更新頻度が高い点。逆算思考では、現時点で考え得るすべての情報を駆使し、未来のゴールとプロセスを設定します。

しかし途中で、

- 経済状況の変動

- 中途退職者の出現

- 予算の削減

といった環境の変化があった場合、逆算思考で立案した計画も将来にわたって機能しなくなる可能性があります。変化があるたび計画を変更する必要があるため、手間がかかってしまうのです。

目標は常に変化し続けます。部下の目標達成をサポートするには、日々変化する進捗や目標を把握することが重要です。

カオナビなら、部下の進捗を一覧で見える化。進捗に応じたフィードバックやフォローの実現を可能にします 人事評価システム「カオナビ」の詳しい資料は⇒ こちらから

3.逆算思考による目標設定の方法、具体的ステップ

逆算思考による目標設定の方法とは、どんなものでしょう。3つのステップがあります。

①理想的なゴールの設定

最初のステップは、理想的なゴールの設定です。現状の延長線上ではなく、未来の理想像からゴールを設定することが逆算思考の出発点です。しかし、そのゴールが曖昧では、計画は具体化しません。ここで重要になるのが、「SMART」と呼ばれる目標設定のフレームワークです。

| 要素 | 定義 | 備考 |

|---|---|---|

| Specific(具体的) | 誰が読んでも同じ解釈ができるか? | 【良い例】 担当するA業界の法人顧客に対し、新製品Xのクロスセルによって、四半期売上を500万円上乗せする【悪い例】 営業成績を向上させる |

| Measurable(測定可能) | 達成度合いを客観的に測れるか? | 【良い例】 顧客アンケートのNPS(ネット・プロモーター・スコア)を現在の+5から+20に改善する【悪い例】 顧客満足度を高める |

| Achievable(達成可能) | 現実的に達成できる範囲か? | 挑戦的であることは重要ですが、非現実的な目標はモチベーションを削ぎます。

チームのリソースやスキルを考慮し、ストレッチしつつも達成可能なラインを見極めます。 |

| Relevant(関連性) | 組織や個人のより大きな目標と関連しているか? | その目標達成が、部署や会社全体の目標にどう貢献するのかを明確にします。 |

| Time-bound(期限付き) | いつまでに達成するのか? | 「いつか」ではなく、「3ヶ月後の9月30日までに」と明確な期限を設定することで、切迫感と計画性が生まれます。 |

このSMART原則に沿ってゴールを定義することで、計画の解像度が高まります。

SMARTの法則とは? 目標設定の意味・メリット・具体例を解説

「SMARTの法則」は、目標を具体的で達成可能な形に落とし込み、実行力を高めるためのフレームワークです。ビジネスシーンはもちろん、自己成長やキャリアを考えるうえでも役立つため、現在も多様な場面で活用さ...

②情報収集し、必要な要素を洗い出す

次のステップは、情報収集と、プロセスやスケジュール作成に必要となる要素の洗い出しです。

SMARTなゴールが設定できたら、次はそのゴールと現状との間にあるギャップを埋めるためのタスクを「すべて」洗い出します。ここで有効なのが、MECE(ミーシー:Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)の考え方、つまり「モレなく、ダブりなく」です。

タスクの洗い出しには、「ロジックツリー」という思考ツールが役立ちます。これは、メインテーマ(ゴール)を頂点に置き、それを構成する要素へと分解していく手法になります。

例:「Webサイトからの問い合わせ数を3ヶ月で2倍にする」

問い合わせ数 = ①アクセス数 × ②問い合わせ率(CVR)

①アクセス数を増やす

- SEOを強化する

- Web広告の予算を増やす

- SNSからの流入を増やす

②問い合わせ率(CVR)を改善する

- 問い合わせフォームを最適化する(EFO)

- CTAボタンのデザインや文言を変更する

- 導入事例コンテンツを充実させる

このようにロジックツリーで分解することで、施策の全体像が俯瞰でき、モレやダブりを防ぎながら、具体的なアクションプランを網羅的にリストアップできます。この段階では「できるかどうか」は一旦脇に置き、可能性のある選択肢をゼロベースで洗い出すことが重要です。

③期限、スケジュールの設定

洗い出したタスクを、実際の時間軸に沿ってスケジュールに落とし込みます。ここで重要なのは、タスクの「依存関係」と「優先順位」を考慮することです。

まず、タスク同士の関連性を整理します。「タスクAが終わらないとタスクBが始められない」といった依存関係を明確にしましょう。この依存関係を繋いでいくと、プロジェクト全体の完了に最も影響を与える一連のタスク群、すなわち「クリティカルパス」が見えてきます。このクリティカルパス上のタスクが遅れると、プロジェクト全体の遅延に直結するため、最優先で管理する必要があります。

次に、各タスクの所要時間を見積もり、カレンダー上に配置しましょう。この際、担当者の通常の業務負荷も考慮し、無理のない現実的な計画を立てることが不可欠です。バッファ(予備日)を設けずに詰め込みすぎると、一つの遅れが計画全体を破綻させる原因となります。

【スケジューリングのポイント】

- タスクの依存関係を明確にする

- クリティカルパスを特定し、重点的に管理する

- 各タスクに現実的な所要時間と担当者を割り当てる

- 予期せぬ事態に備え、スケジュールにバッファを持たせる

1on1を効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

目標設定とは?【設定のコツを一覧で】重要な理由、具体例

目標設定は、経営目標達成や個人のレベルアップのために重要なもの。適切な目標設定ができないと、最終的なゴールが達成されないだけでなく、達成のためにやるべきことも洗い出せなくなってしまうでしょう。

今回は...

4.「逆算思考」と「積み上げ思考」の使い分け:いつ、どちらを選ぶべきか?

逆算思考は強力なツールですが、万能ではありません。ビジネスの現場では、解決すべき課題の性質に応じて、逆算思考と積み上げ思考を戦略的に使い分ける必要があります。

ビジョン主導の「逆算思考」が有効な場合

「いつまでに、何を、どのレベルで達成するのか」というゴールが明確に定義できるプロジェクトでは、逆算思考が絶大な効果を発揮します。ゴールが固定されているため、そこから逆算することで最短・最適なルートを設計できるからです。

【具体的な活用シーン】

| 新製品開発プロジェクト | 「6ヶ月後に新製品をリリースし、初年度で売上1,000万円を達成する」といった明確な目標がある場合。発売日から逆算して、マーケティング、製造、開発、設計の各工程のスケジュールを精密に組むことができます。 |

| コスト削減目標 | 「1年後に固定費を15%削減する」という目標に対し、達成すべきコスト水準から逆算し、いつまでにどのコストセンターを改革し、どの業者との契約を見直すか、といった具体的なアクションプランを策定できます。 |

| 資格取得やスキル習得 | 「半年後の資格試験に合格する」というゴールに対し、試験日から逆算して学習計画を立てる個人の目標設定にも有効です。 |

機会主導の「積み上げ思考」が有効な場合

ゴールそのものが不明確であったり、前例がなく道筋が全く見えなかったりする状況では、積み上げ思考が有効です。無理に不確かな計画を立てるよりも、今あるリソースで小さな実験や試行錯誤を重ね、進むべき道筋や可能性そのものを探るアプローチです。

【具体的な活用シーン】

| イノベーション・R&D部門 | 「AIが自社のビジネスに与える影響を探る」といった探索的なテーマ。明確なゴールがないため、まずは関連論文を読んだり、小規模な実証実験(PoC)を行ったりと、手元の活動から知見を積み上げていきます。 |

| 新規事業のアイデア創出フェーズ | まだ事業計画が固まっていない段階で、「顧客の潜在的な不満は何か」を探るために、手当たり次第に顧客インタビューを行うような活動です。 |

| キャリアの模索 | 「将来やりたいことが分からない」という人が、興味のある分野のオンライン講座を片っ端から受けてみたり、副業を試してみたりするのも、積み上げ思考の一つの形です。 |

5.逆算思考による目標設定における注意点

逆算思考による目標設定には、注意点もあります。一体どんなことでしょうか?2つの注意点について説明します。

目標が大きい場合には、中間目標を立てる

ゴール自体が大きすぎたり、費用や時間がかかりすぎたりする場合、目標を小分けにして考えることが必要です。一度に最終ゴールを目指すのではなく、中間地点に小目標をいくつか設け、細かく目標管理を行うほうが効果的だからです。

たとえば、最終ゴールを1年後に設定した場合、

- 1カ月後や3カ月後に小目標

- 半年後に中目標

といった具合で、中間目標を設定します。それにより、小さな目標管理が積み重ねられ、大きな目標達成を生み出せるのです。

ゴールが遠すぎる場合には積み上げ思考を行う

目標が非常に長期的(例:5年後の業界シェアNo.1達成)であったり、前例がなく道筋が不透明な場合、逆算思考だけで精緻な計画を立てるのは困難です。このような状況では、逆算思考と積み上げ思考を戦略的に組み合わせることが重要になります。

具体的には、まず逆算思考を用いて、遠い未来のゴールと、そこから逆算した大まかなマイルストーン(中間目標)を設定しましょう。これは、進むべき方向性を示す「コンパス」のような役割を果たします。

そして、直近のマイルストーンを目指す段階では、積み上げ思考を活用します。「このマイルストーンを達成するために、今あるリソースでどんな実験ができるか?」「まずは何から試してみるべきか?」といった形で、柔軟なアプローチで試行錯誤を重ねるのです。

つまり、「羅針盤として逆算思考を使い、エンジンとして積み上げ思考を回す」というハイブリッドなアプローチが、不確実性の高い目標を達成するための鍵となります。

【従業員の目標達成をサポートする機能が揃っています!】

人事担当者からマネージャー、従業員まですべての目標管理・評価業務を効率化するなら、人事評価システム「カオナビ」です。

●フィードバックに役立つ人材情報を把握できる

●目標進捗を一覧で確認できる

●1on1などの面談管理が簡単にできる

●従業員エンゲージメントを見える化できる

●MBOやOKRシートのテンプレートが利用できる

6.目標達成のための「逆算思考 チェックリスト」

目標達成プランが順調に進める状態かどうか、次の8つの質問に「Yes」か「No」で回答してセルフチェックしてみましょう。

1つでも「No」があれば、該当するポイントを見直して、計画をブラッシュアップしてみてください。

ゴール設定

| 質問 | 詳細 |

| 1.具体的に定義できているか? | 「誰が・いつまでに・何を・どうやって」が明確に決まっていますか? |

| 2.測定できる形になっているか? | 達成度を、誰が見てもわかる数字や指標で確認できますか? |

| 3.上位目標とつながっているか? | このゴールは、自分やチーム、組織全体の目的にしっかり貢献しますか? |

計画策定

| 質問 | 詳細 |

| 4.やるべきタスクが出そろっているか? | 必要なタスクを漏れなく・重複なくリストアップできていますか? |

| 5.順番や依存関係が整理されているか? | 「これが終わらないと次に進めない」という関係が明確になり、重要な流れ(クリティカルパス)がわかっていますか? |

| 6.無理のない現実的なスケジュールか? | 所要時間や担当者の負荷を考え、適度な余裕を持った計画になっていますか? |

リスク管理

| 質問 | 詳細 |

| 7.起こりうる失敗を想定しているか? | 「もし失敗するとしたら?」と考え、リスクと対策を事前に用意していますか? |

| 8.定期的に見直す仕組みがあるか? | 進捗を定期的にチェックし、計画を修正する場がスケジュールに組み込まれていますか? |

7.逆算思考に関するよくある質問(Q&A)

Q.最終ゴールまでの道筋がまったく見えないときは、どうしたらいいですか?

A.無理に逆算思考を使う必要はありません。そんなときは「積み上げ思考」が効果的です。

まずは、関連する情報を集めたり、専門家に話を聞いたり、小さな実験をしてみたりして、ゴール周辺の状況を少しずつクリアにしていきましょう。ある程度ゴールの輪郭が見えてきたら、そこで逆算思考に切り替えるのがおすすめです。

Q.計画はどのくらい細かく立てるのがいいですか?

A.「大事なマイルストーン(中間目標)はしっかり決めて、その間の細かいタスクは柔軟にする」が基本です。

あまりに詳細な計画は、ちょっとした状況の変化で崩れやすく、修正に手間がかかります。全体の方向性を見失わないための「太い幹」としての計画と、状況に応じて変えられる「しなやかな枝葉」としてのタスクをうまく組み合わせることが大切です。

Q.逆算思考を助けてくれる便利なツールはありますか?

A.あります。

個人でタスクを整理するなら、マインドマップツールが便利です。チームで計画を共有して進捗を管理するなら、プロジェクト管理ツールが役立ちます。

さらに、組織全体の目標と個人の目標をつなげて、一貫して管理したい場合は、「カオナビ」のようなタレントマネジメントシステムが強力なサポートになります。メンバーの進捗を見える化し、フィードバックや1on1を促すことで、組織全体の逆算思考を底上げすることが可能です。