評価コメント、「何を書こうか」と迷って手が止まっていませんか?

「書き出し」で悩む時間をゼロに。 AIに「下書き」だけ任せて、肩の力を抜きませんか?

⇒ 下書き作成を楽にする「AI活用ガイド」をダウンロード

多くの企業で、人事評価は給与に影響するため、その評価結果(評価内容)は評価者・被評価者のどちらにとっても重要なものです。

また、伝え方ひとつで双方の理解度・納得度に差が出てしまうので、評価シートに書くコメント(自己評価コメントやフィードバック)に気を遣わなければなりません。

そこで今回は、評価のコメントとしてどのようなことを書けばいいのか、参考になる例文を用意しました。

職種ごとに、上司と部下(本人の自己評価コメント)に分け、良い例と悪い例を載せています。また、コメントの書き方のポイントも掲載しています。評価関連業務の負担を軽減する一助としてお役立てください。

【コピペで完結】

評価コメントの「下書き」はAIにお任せ。 悩む時間を減らす実務プロンプト集

人事評価コメントとは

人事評価コメントとは、人事評価の結果とあわせて、評価の理由や根拠などを伝える文章です。業務上の具体的な行動や成果へのフィードバックを言語化する役割があります。多くの場合、人事評価シートに記載されます。

部下にとって人事評価コメントは、自身の評価に対する納得感を高め、今後の行動改善につなげるための重要な指針です。評価者である上司にとっては、評価の客観性を示し、部下の成長を支援するものとして機能します。

そもそも人事評価とは

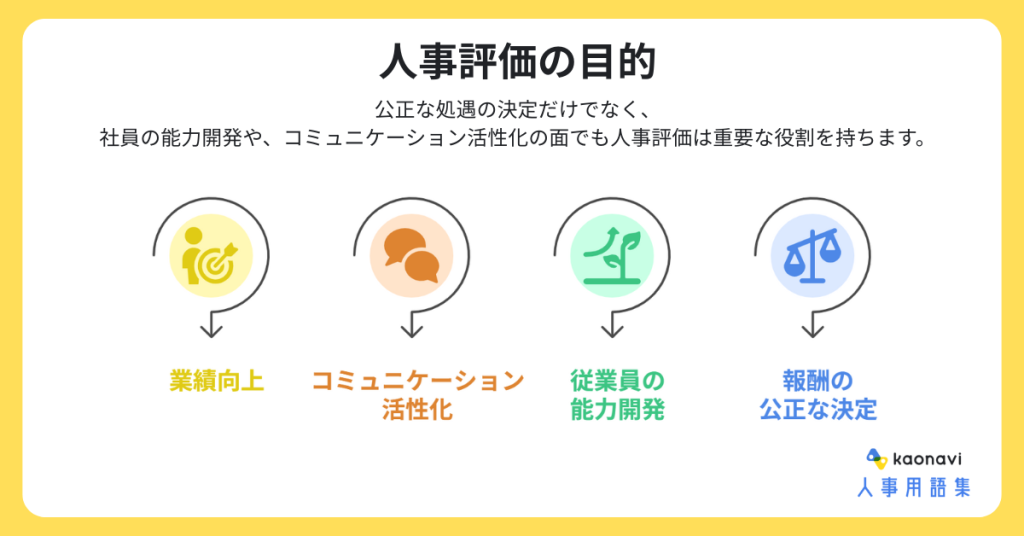

人事評価とは、社員の能力・業績・勤務態度などを一定の基準に基づいて評価し、処遇(給与やポジション)に反映させる仕組みです。企業の定めた評価基準に沿って、評価期間中の社員の貢献度を判断します。

公正な処遇の決定だけでなく、社員の能力開発や、職場内のコミュニケーション活性化の面でも人事評価は重要な役割を持ちます。

評価結果は、フィードバック面談を通じて本人に伝えられるケースが多く見られます。社員本人が評価内容に納得するためには、上司が部下の仕事ぶりをよく観察し、適切な人事評価コメントを残すことが大切です。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

1on1の進め方や、質問の仕方を解説!

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【評価コメントの作成、一人で抱え込んでいませんか?】

AIを「壁打ち相手」にするだけで、思考が整理され、執筆スピードは劇的に上がります。 ゼロから考える時間を減らし、AIと協力して効率的に終わらせましょう。

- コピペで使える「評価コメント作成プロンプト」

- 事実を入力するだけの「SBI型コメント生成法」

- 安全に使うための「セキュリティ5つの鉄則」

- コピペで構造化できる「マークダウン記法」解説

【職種別】人事評価・考課における本人コメントと、上司のコメントの例文

ここからは、以下の職種について、人事考課における本人コメントと上司のコメントの例文を紹介します。

- 営業職

- 企画・マーケティング職

- 事務職

- コンサルタント職

- サービス(販売・外食)職

- クリエイティブ(編集・デザイナー)職

- エンジニア(機械・ものづくり系)職

- ITエンジニア職

- 保育士職

- 看護師職

- 介護職

- 研究職

- 公務員職

- 教員職

- 管理職・マネージャー

本人コメントの例文を確認することで、部下が記載したコメントに対して適切な修正を加えられます。また、上司のコメントの例文を参考にすると客観性の高いコメントを残せるため、上長に部下の評価をわかりやすく伝えられます。

人事考課に関する業務をスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてみてください。

営業職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

営業職に限らず、人事評価コメントは、個人の主観や印象ではなく「客観的な事実」と「具体的な行動」に基づいて記述することが鉄則です。

「目標達成率120%」のように具体的な数字を挙げ、その達成が個人の努力と市場状況のどちらに起因するかを客観的に分析することで、評価の納得度が高まります。

また、「他の営業チームに問題がある」といった他責的な発言は避けましょう。自身の成果を適切にアピールしつつ、チームへの貢献や今後の課題にも言及することで、バランスの取れた評価コメントになります。

営業職は「達成すべき目標」「改善すべき問題点」などが比較的はっきりしている職種であるため、自己評価コメントは書きやすいです。

- 目標をどの程度達成できたのか

- なぜそのような結果になったかの分析

- 分析を受けての取り組み

上記を書いたうえで、職場でのチームワークへの貢献についても書くとなお良いでしょう。

今年度は前年度よりもはるかに多くの営業を取ることができた。これもひとえに私の努力によるものである。

さらに努力を重ねれば来年度はより多くの営業を取ることができるだろう。クレームが増えているという報告もあったが、私の営業は完璧なので他の営業チームに問題があるだろうから、もっと私を見習うことでより成果を上げられるだろう。そのためにも毎朝のミーティングはもっと活用されるべきだ。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

上司のつける部下の評価は、より客観性が求められます。えこひいきにならないよう、平等な基準で部下を採点する必要があるからです。

営業職においては、部下がどのくらい目標を達成したのかが主な評価のポイントになります。「売上が上がった」ではなく「〇〇プロジェクトで売上を前年比150%達成した」のように、具体的な数字や達成した事実を明記します。

また「彼は頑張った」ではなく「彼は〇〇という課題に対し、Aという行動を取り、その結果Bという成果を出した」と、行動と結果の因果関係を具体的に記述しましょう。

注意するべきは、部下が「実際にやったこと」だけではなく、「実現に向けてどのくらいの能力を得たのか」という、目に見えにくい努力も評価することです。部下の様子は日頃からよく観察しましょう。

営業成績が前年度比110%というのは目を見張るものがある。また、チーム内で積極的にリーダーシップを取ることによって、チームの士気を高め結束力を増したことは、大いに評価に値する。

しかし、クレームの件数も目に見えて増加している。営業を取るためなら、なりふり構わないようでは長期的にはマイナスとなると考えられるので、今後は、顧客対応の改善が課題となるだろう。

営業成績が前年度比110%もの素晴らしい結果を出せたのは、ひとえにあなたのおかげである。

入社してまだ数年目にもかかわらず、他の先輩よりも目を見張るほどの成果を上げているので、今後もこの調子で頑張ってもらいたい。ただ、クレームも増えているということなので、これはチームで協力して解決してもらいたい。

企画・マーケティング職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

企画・マーケティング職では、データの調査・分析を行ったうえで論理的に企画を立ち上げ、他者を説得することが大切です。企画を立ち上げたエピソードや実績があれば、積極的にアピールしましょう。

もし、自分の携わったプロジェクトの結果が数値として出ているのであれば、それも記載します。

まだ数値が出ていなかったり、プロジェクトの途中であったりする場合には、プロジェクト内のポジションや実施したことを具体的に書きましょう。

女性をメインターゲットとして想定していた○○(商品名)が、アンケートや口コミなどの情報から、若い男性に対しても需要が見込めそうなことが判明したため、男性向けの販促を企画。

最初は難色を示されたものの、根拠となるデータを多く集めプレゼンを行ったところ採用された。また、その販促により男性ユーザーが○○%増えたのだと思われる。

現在進行中のプロジェクトでは、メインで企画は立てていないものの、主に情報の収集・分析やプレゼン用の資料作りなどで、プロジェクトを支えている。

女性向けの○○(商品名)が男性からも人気が見込めそうだったため、販促を企画した。なかなか採用してもらえなかったものの、根気強くいったところ、最終的に採用していただき、売上を伸ばすこともできた。

現在携わっているプロジェクトでも、表には出ていないものの、様々な業務でプロジェクトを支えられていると思う。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

企画・マーケティングはチームプレイの仕事であり、携わる業務によって実績の見えやすさに差が出やすいです。しかし、見えにくいところで行っている業務でも、仕事内容をきちんと見て評価することが大事です。

また、プロジェクトが大きくなると、プロジェクトの途中で評価を下さねばならないこともあります。プロジェクト中に評価を下す可能性があるという面でも、日々の業務をきちんと見ることが大切です。

実績が数値として必ず出てくるわけではないので、少し難しいかもしれませんが、企画・マーケティングはロジカルさが重要な仕事です。評価を下す側も、ロジカルに評価することを特に気にしておきましょう。

潜在的な需要を分析し、よく売上につなげてくれたのだと思われる。プレゼンも大変説得力のあるものだった。

しかし、データを見る限り、○○%の売上増が見込めそうだった。その原因を調べ、分析したデータをどのように企画に生かすかを改めて考えてもらえれば期待も高まるだろう。

データの収集・分析能力は大変高く自信を持っていいものなので、今のプロジェクトを支えながら、データの生かし方を周りから学んで貰えればと良いと思われる。

主導の企画でよく売上を伸ばしてくれた。プレゼンも素晴らしい内容だった。しかし、思っていたほどの伸びではなかったため、その点に関しては改善を求めていきたい。

現在はメインで企画に携わっていないとのことだったが、しっかり勉強して、データ収集だけでなくどんどん企画を立てられるようになってもらえればと思われる。

事務職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

事務職は日々の変わらない日常業務をこなす仕事です。そのため仕事内容にもほとんど変化がなく、自己評価もしにくいとされていますが、その分一つ一つの仕事の成果を注意深く見直すことが大切です。

普段の業務でできるようになったことや、起きた問題やその解決法などをメインに書きましょう。また「どのように仕事をしていたか」「完成度を上げたと思われる内容」を記載するのも効果的です。

自身の貢献を適切に評価しつつも「言われたことしかできない」という受動的な姿勢ではなく、自ら課題を見つけて改善に取り組む意欲を示す点も重要です。

今年度目標である、事務過誤防止への取り組みとして、一から作成していた書類をテンプレート化させた。さらに入力ミスなどが発生していた場合、入力ミスを知らせる機能をマクロとして作成し、これにより前年度より3割の過誤の減少をさせることができた。

日常業務においては、プリンターのカラーインクの減少スピードが速くなっていた。そのため、印刷回数の制限、通常の文書においてはモノクロ印刷への設定変更の徹底を7月の全体ミーティングにて提案した。以後もインクの交換ペースから、インクの減少具合を確認していきたいと考えている。

普段と変わりなく業務を達成している。

作業のミスが多発しているとの報告を受け、ミーティングで問題の改善点を述べたので、そちらを参考にして作業の方法を変えた結果、ミスを減少することができた。

印刷物が多いためか、プリンターのカラーインクの減りが速いので、会社全体で対処してもらいたいと考えている。

日々の業務は滞りなくこなしているが、現状維持で精一杯。新しい業務への挑戦は難しいと感じている。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

事務職は具体的な成果が見えにくい職場なので、部下がどういう仕事をしているか、常日頃から観察することが大切です。

同じ作業でもやり慣れるうちにペースが上がっているなど、細かい変化もよく見て評価するべきポイントを考えてみてください。日々の業務の中で、改善案の提案や実際に取り組んだことなどがあれば、積極的に評価ポイントとして取り上げましょう。

自己評価に関する資料があれば忘れずに確認し、どういった作業に取り組んだかも詳しく確認してください。

日報の提出のタイミングが早まっている。表計算ソフトへのマクロの挿入など、日常の単純作業を自動化することで全体的な作業短縮を行っており、業務改善への意思やその成果が見られる。

マクロの挿入は今年度の事務業務の目標である、事務過誤防止にも効果を見せており、3割の過誤報告の減少が確認されている。また7月のミーティングではカラーインクの減少スピードが速くなっている点を取り上げ、対策として印刷数の制限とモノクロ印刷の徹底を提案した。

前回のミーティングでは発言が乏しかったことを考えると、積極的な発言を心がけようとする姿勢が見られる。

日常業務でも大きなミスもなく、問題なく作業を進めている。様々なことに取り組んで、作業の効率化を目指しているようで、積極的に良い仕事をしようと努力しているようだ。

また7月のミーティング内で、カラーインクの減少ペースが速くなっていることの指摘と、その改善案を提案した。以前よりも積極性が増して嬉しく思う。

コンサルタント職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

コンサルタントはクライアントが抱える問題点を把握し、解決案を提案する仕事です。そのため、自分の意見がどれだけ正しいか、自信を持って答える必要が出てきます。

自己評価も通常業務と同じく、積極的に自分の仕事ぶりをアピールしなければなりません。自己評価には何より具体性が必要となるので、日々の業務でクライアントに対して良い対応ができたと感じるところがあれば、具体的な内容を明記しましょう。もちろん、成果が出ていれば、成果の詳細もしっかり報告してください。

クライアントから新商品販売における宣伝プランの依頼を受け、いくつかのプランを提出した。しかし、いずれも今までのクライアントのスタイルから外れていたためか、決定に難色を示していた。

そこでクライアントが現時点で考えているアイデアを伺い、そちらを元に具体的な予算案、発生するであろうリスクを概算した。それを下地として、宣伝法をWeb広告に集中させることでコストの削減を提案したところ、採用されたためプロジェクトを実施。

結果として新商品の販売個数のノルマである○万個を達成したと報告され、クライアントから感謝の言葉をいただいた。

クライアントにいくつかこちらで考えたプランの提案をしたが受け入れられなかった。クライアント側のアイデアがあったので、そちらを参考に改善案をいくつか提示したところ、その方向で話を進めることになった。

こちらのプランは受け入れられなかったものの、目標だった販売個数は達成したので、クライアントも満足していただけた様子。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

仕事で何か成果を上げていれば、詳細を積極的に汲み取ってあげるのが上司の仕事です。自己評価もチェックしつつ、どれだけの成果を上げたか、具体的な内容を提示しましょう。

同時に、本人には見えない問題点を提示することも重要です。コンサルタントの仕事は自身の提案のアピールが重要な分、過大な評価をしがちであるため、第三者の視点での問題点を指摘することが能力アップにもつながります。

部下の性質をきちんと把握し、問題点を修正してさらに優秀な人材を育成することが、ひいては自身の評価にもつながります。

クライアントの依頼に対し、必要以上に自身のプランを誇示することなく、クライアントが考えるプランの改善に切り替えた。結果として、クライアントの要望だった販売個数○万個を達成した。

自己主張が強い傾向にあり、周りに不快な思いをさせることが多かった入社当時から考えると、大きな成長を見せている。言動にまだきつい印象を受けることがあるので、日々の業務の中で改善を目指してもらう。

自身の発言に対して、受け手がどのように感じるか学ばせるため、声かけの徹底やロールプレイングによる研修の実施を計画中。

クライアントへの対応に不備が見られる。入社当初から問題ある言動が目立っているので、これからも指導を続ける。

クライアントの要望に応えるために、いくつか提案をしたことでクライアントの要求を満たした様子。

ひとまず要求は達成している様子ではあるものの、課題点がまだ多く残っているので、改めて研修などを行おうと計画中。

サービス(販売・外食)職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

販売・外食産業で働く際は、お客様第一の目線で考えることが必要です。お客様が気持ち良く店に入り、楽しい買い物や美味しい食事のサービスを受けて、最後にはまた気持ち良く店を後にできたかを考えましょう。

加えて、自分はどのように関わったかを評価します。自身の接客や行動で、お客様から喜ばれた事柄や、店内をより良いものにするために自分で心がけていることなどを記入しましょう。また、チームワークも必要とされるため、一緒に働くスタッフとうまくコミュニケーションを取りながら働いていることも加えると効果的です。

お客様が当店を外から見た時に気持ち良く入店されるよう、お客様の方を見て軽く会釈を行うようにしている。入って来られたら、明るく挨拶をする。

店内の案内など必要なことは、はっきりとわかりやすい言葉で話し、明るい笑顔で接客している。お客様が帰られる時には、笑顔を返されることも多くなった。

一緒に働くスタッフとは、スムーズに業務が進むように、常に意思疎通を図っている。店内は清潔を心がけ、汚れや商品の乱れなどにはすぐに対応している。

職場では、毎日自分の持ち場できちんと接客できるように、商品の不備はないか気を配っている。また、お客様をお待たせしないように心がけている。

仕事のシフトは守るようにしているが、家族の急病などにより急に休みをもらうこともある。

他のスタッフも同様に休んでいるものの、今後はなるべく急な休みのないようにしたいと思っている。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

販売・外食産業にとってスタッフに求められるものは、お客様に対して来店時の挨拶・会計・見送りまで、常に笑顔で対応することです。

- 正しい言葉遣いと丁寧な接客

- 店内の清潔への気配り

- 自分自身のユニフォームや髪などが清潔に保たれているかどうか

- 勤務態度では勤務時間を守っているか

- 他のスタッフと上手にチームワークが取れているか

- 自ら進んで仕事をするか

などのポイントを見ます。

また、本人が自らの苦手な点に気付き、どう対処していくかも評価の対象になります。

職場では周りのスタッフにいつも笑顔で接して、気持ち良く仕事が進むように、ムードメーカーの役割も果たしている。不慣れなスタッフには、少し離れたところからの目配りを欠かさず、必要に応じて手助けを行っている。

お客様に対しては、何を望んでいるのかを考えて、すぐに対応できるようにしている。髪型もきちんとして清潔感があり、お客様からの評判も良い。

今後は、売上を伸ばすための、自分なりの工夫とアイデアを出してくれることを期待している。

いつも自分の持ち場の業務を、責任を持ってこなしている様子が伺える。お客様の前では親しみを持ってもらえるようにと考えて、あまり改まった言葉は使わないようにしているが、お客様からは喜ばれているようだ。

今後はすべてのお客様に好感を持っていただけるように、丁寧で親切な接客を心がけると良いのではないだろうか。

クリエイティブ(編集・デザイナー)職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

編集やデザイナーといったクリエイティブな仕事は、自身のスキルや知識が物を言う仕事です。クライアントのニーズに可能な限り答えるために、スキルアップとして具体的に何をしているか知ってもらえれば、高い評価につながります。

納期を守るための工夫をはじめ、会社員として求められる基礎事項も、評価内容に大きく関わる要素です。また、周りとのチームワークも重要であるため、メンバーとの積極的なやり取りを意識している人材も高く評価されます。

ここ最近の人気キャラクターが持つ特徴を分析し、女性は癒しを求める傾向にあることが統計から明らかになった。そこで、現在人気とされるキャラクターの共通点を洗い出し、丸みを帯びたデザインを重視した新たなキャラクターの作成に努めている。

また、ブレインストーミングで周りのスタッフにもアイデア出しに協力してもらうことで、自分にはない新しいアイデアを生むきっかけ作りを行っている。

現在は新しいキャラクターの作成のために、アイデア出しを行っている。現在女性に人気のあるキャラクターの情報を元にした内容となっており、より人気が出やすいと思われるキャラクター作りを目指して取り組んでいる。

納期の問題については、周りとの連携で改善を目指しているので、大きな問題はないだろう。今後の目標としては、さらに優れたキャラクターの作成を行うことによって会社に貢献することができるだろう。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

クリエイティブな仕事はどうしても人と接する機会が減りがちです。デザイナーの仕事も、自分のペースで仕事を行う方が多く見られます。マイペースな人材を部下に持った際は、個人の仕事ぶりはもちろん、周りとの連携や納期への対応など会社員としての能力も評価しましょう。

本人も気付いていない優秀な面を評価することで、さらに優秀な人材へと育てることも可能です。加えて、今後の具体的な課題点を挙げるなど、さらに成長するためのきっかけがないかも考えましょう。

新商品開発に向けたキャラクター作成に携わっているが、過去の統計からの綿密なリサーチや他のスタッフとの連携によるアイデア出しなど、チームによる行動を積極的に行っている。

個人ですべてこなそうとするスタッフが多い中、積極的に周りと関係を作ろうとする人材は非常に貴重な存在。デザインの傾向としてはやわらかいタッチが特徴的で、それ以外の線の出し方に課題があるのだろう。

今後はより多くの案件に対応できるよう、個人では描かないであろうデザインの案件についても任せてみたいと考えている。

新商品開発に向けたキャラクター制作では、様々な方法でキャラクターのアイデア出しを行っている。他のデザイナーには見られないタイプで、今後の成長にも期待していきたい。

個人のデザインは特定のジャンルに強そうなタッチなので、もっと幅広いデザインを手がけられるよう、実力をつけていってもらいたいと考えている。

エンジニア(機械・ものづくり系)職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

機械・ものづくり系のエンジニアが最も評価を受けるのは、課題に対して技術貢献を達成することです。製品のコスト削減につながる、あるいは開発製品の特許を取得するなど、業績に対する貢献度が明確にできれば、高い評価を得られます。

もちろん、数値化しにくい業績であっても、成果がはっきりと見えれば高い評価につながります。いずれにしても、技術を通じて会社の利益を上げることに直結した仕事であることを意識しましょう。

A商品の設計手法を見直して、無駄をなくしスリム化を図ったことにより、トータルで8%のコストダウンが可能になった。また、作業工程における改善提案を6件提出し、そのうち5件が採用され、作業効率をアップさせることに貢献している。

同時にルーチンワークを見直し、本当に必要な作業かどうかを検討し、最適な方法に変更。職場のチームワークについても役割分担を見直し、効率良く作業を進められるように配置転換を提案し、実行している。

作業の無駄をなくし、コストを下げることに努めている。特に、なぜかわからない無駄な設計工程があったので、その部分をなくすことを提案。

また、できるだけ日頃より、作業効率をアップさせられるよう気を配って、利益を上げることに貢献することを目指している。

また、製品を開発して特許を取得できるのも目前となってきている。同僚とも調整し、みなが気持ち良く作業ができる職場環境作りを進めてきた。今後も、利益向上にさらなる貢献をしていきたいと考えている。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

機械・ものづくり系のエンジニアの仕事は、売上の観点では評価が難しいため、具体的にどのような技術貢献をしたのかが評価のポイントとなります。

- どのような課題が設定され、課題に対してどのような業績を技術的に達成したのか

- 特定の業績を達成したことで、コストダウンにつながったのか、作業効率をアップさせたのか

- 具体的に数値化してどの程度の貢献となったのか

などについて、具体的に評価することがポイントです。

漠然としたコメントではなく、はっきりとした評価を打ち出しましょう。

A製品の生産コストを10%削減するという目標を立て、それに向かって、設計工程・生産工程における技術的課題を設定。

課題の的確な設定に基づき、各部署における効率化を図り、期末には11%のコスト削減という高い目標達成をすることができた。

今後は、関連各部署とのさらなる連携を図り、技術力向上や新製品の開発を目指してもらいたい。まずは、そのための具体的提案・設計図の作成・プロジェクトチームの人員配置・スケジュールの設定を行ってほしい。

当初の目標を上回る成績で、生産コストの削減を達成することができたのは、評価できる。無駄を削減し、作業効率をかなり改善させ、課題を達成した結果である。

今後の課題は新製品の開発である。コスト削減とは違ったアプローチが必要であることを念頭に置き、来期も頑張っていただきたい。今後の活躍に期待している。

ITエンジニア職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

ITエンジニアとしての仕事は、システムの設計や運用保守など、ITに関わる様々な知識や技術が求められます。また、他部署との連携といった、人間関係に関わるスキルも欠かせません。

自己PRの際は、自分が今までの業務でどういった点に気を配り、会社全体に貢献できたかを具体的に明記しましょう。同時に、自分を過度に持ち上げすぎないことも大切です。過度なアピールを避けて、今後の課題も記載することで、謙虚な姿勢や成長への意欲も見せられます。

○月までに基礎設計の完了が命じられていたシステムにおいて、作業効率を向上させるための専用ツールを作成した。これにより作業効率が2割向上し、スタッフ全員に余裕が見られるようになった。

日常業務では、他部署との連携が不十分で、連絡の行き違いが多発しているとの指摘を受けた。そのため、昼食会のような、お互いが接触する機会を積極的に設けることを計画中。日常業務でもSkypeやLINEを利用し、連絡を密に取り合う環境を構築済み。

自分自身積極的に会話をするタイプではないので、昼食会をきっかけに積極的な会話を心がけたい。

納期が迫っていた基礎設計は無駄が多いと感じたため、専用のツールを作成し、提供した。結果、作業効率が上がり、部署全体の進捗に大きく貢献できた。

また、他部署からの連絡が滞ったことによるトラブルが多発。部署間のコミュニケーション不足が要因のひとつだと思われるため、早急に改善したいと考えている。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

ITエンジニアには様々な知識や技術が求められ、上司も部下がどのような知識や技術を見につけているか、常に観察しながら評価する必要があります。

管理業務につける人材として成長してもらいたいなら、自分自身の技術や知識だけを評価するのは不十分です。スタッフ全体の作業効率の向上や、他部署との連携など、知識や技術とは別の分野においても評価点や課題点を見つけましょう。

評価するべきところを見て、課題点を明確にすれば、部下の実力も自然と高まります。

○月中に基礎設計を完了させる予定のプロジェクトにおいて、自身の得意分野としているXMLを用いた開発ツールをスタッフに提供することで、全体の作業効率を2割ほど向上させた。

自分の作業だけを気にするスタッフが多い中、周りを考えた行動を取る姿勢を高く評価したい。課題点としては、周りをよく見ようとする反面、自分の業務がおろそかになることが多い。

自分だけ面倒事を抱え込むのではなく、連携して作業を効率良く進められるよう、報連相をより強く意識してもらいたい。

○月までに基礎設計を完了させる予定のプロジェクトがあったが、そちらで周りの作業を早めるためのサポートを行っていた。方法については不明だが、そのおかげで作業のペースは上がった様子。

作業ペースを上げられたのは評価したいが、その分自分の仕事がおろそかになっている印象を受けたので、周りのことを必要以上に気にせず、自分のことにも集中してもらいたい。

評価システム「カオナビ」を使って評価工数を削減しながら社員のモチベーションを高めましょう。

評価シートが自在につくれる上に、データにすぐにアクセスできます!

⇒ カオナビの資料を見てみたい

保育士職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

保育士が最も良い評価を受けるケースは、子どもたちに事故が起こらず、安全で健康に過ごせる場合です。あるいは、事故が発生しそうになった状況をどのように防ぎ、どうやって改善したのかも評価の対象になります。

また、保護者との関係が良好であるかどうかや、健全な交流ができているかどうかも自己評価に加えましょう。保育士の仕事は、数字による成績の評価が難しいため、必ず具体的な取り組みを書きましょう。

子どもたちとお散歩している時には一人ひとりに気を配って見守り、車道側に近づかないように声をかけている。横断歩道を渡る前と後には人数を確認して、慌てずにみんなで一緒に渡るように声をかけている。

保護者が子どものお迎えに来た際には、一日の様子や出来事をお話しし、保護者たちに心配事がないようにしている。子どもたちが帰る際には、明日も笑顔で来てくれるように、毎日「また明日ね」と手を振って別れるようにしている。

子どもたちがケンカやケガをしないように、遊びの時間中やお出かけの時には常に見守り続けている。特に、交通事故には十分な注意をしているつもりだ。

また、からだの大きな上級生が下級生を泣かせたりせず、楽しく過ごせるようにという点にも気を配っている。保護者とのコミュニケーションも日々積極的に行って、安心して子どもを預けてもらえるように心がけている。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

保育士の仕事は売上や達成率といった観点で評価が難しいため、具体的な取り組みに対する評価をすることが基本です。

- 子どもたちや保護者とどのように関わってきたか

- 子どもたちが過ごす環境をどのように整えてきたか

- 様々な課題に対してどのような方法でそれを解決してきたか

などに注意したコメントをつけましょう。

また、今後本人に期待したいことや、現状の課題を明確に伝えることで今後の仕事のモチベーションにもなります。

毎日の生活や散歩でも、子どもたちが変わりなく元気に過ごしているかに気を遣っている。体調が悪そうな子どもにはすぐに「何があったか」「今日は少し休むか」といった声かけを行っており、臨機応変な対応が大変良かった。

今後は子どもたちの人数も増加する予定だが、その気配りを発揮してもらえれば、初めて来る子どもたちにもリラックスしてもらえるだろう。引き続き変わらずに取り組んでもらいたい。

一方で、同じ子どもばかり気にしているような場面もしばしば見られたため、今後は子どもたちに対してより平等に接していけるようにしてもらいたい。

気配り上手な姿がよく見られた。子どもたちからもよく懐かれており、保護者からの信頼も厚いようである。今後も子どもたちや保護者とのコミュニケーションを大切にしてもらいたい。

これから子どもたちの数が増加しても、他の保育士とのチームワークを発揮しながら、引き続き頑張ってほしい。

看護師職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

看護師に求められるのは、患者や家族の話、意見をよく聞き、人格を尊重することです。そして、思いやりのある態度で接し、不快な思いをさせない姿勢を保ち続けなければなりません。

自己評価コメントにおいては、患者さんが気持ち良く過ごせるために、どういった態度で接していたかを具体的に書きましょう。

また、不足している能力がある場合は、どのように改善するかの計画を記載することが大切です。自分自身を向上させるポジティブな意識を加えると、評価は向上しやすくなります。

誰にでも、いつでも元気に挨拶をし、看護を行うことを心がけている。困っている患者さんひとりひとりの話をよく聞き取ることで、問題の解消を手助けし、介助のスキル向上に努めている。

研修や勉強会にも毎回参加し、自分自身の研鑽につなげることはできている。今後は病棟の業務の流れをしっかりと理解し、二か月後には患者さんの視点に沿った行動や発言ができるようになることが目標。

チームの一員として、認めてもらえるように努力を怠らないようにしたい。

毎日、できるだけ、多くの患者さんと触れ合うことに努めている。患者さんとのコミュニケーションを取り、困っていることがあれば、すぐに対応し、自分の役割を果たすのであろう。

業務に関しては、焦らず、落ち着いてから、行動するよう心がけている。習得できていないことに関しては、早く習得できるように努力したい。

そして、現場が混乱しないように、支え合いながらチームの一員として、フォローしていきたいと考えている。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

看護師の仕事を評価する場合、患者さんに対してどのような態度で接していたのかに触れると効果的です。日頃から部下の接し方をよく確認し、人事評価で具体的に記載できるようにしておきましょう。

接し方に改善点が見られる場合は、どのように直すべきかを具体的に記載します。改善点を書く際は、部下の人格や性格を否定する内容にならないよう注意しましょう。

また、今後ステップアップするために何に取り組むべきかを記載できると、部下にとってためになるコメントになります。

毎日の忙しい業務の中で、誰にでも元気に挨拶をし、積極的にコミュニケーションを取っている。傾聴のスタイルが合致していて、大変好感が持てる。

これからのステップアップのためにも「週間」「月間」「年間」の個人目標を立て、研修や勉強会に参加してもらいたい。努力を続けることで、目標を必ず実現させることができるだろう。

ただ、患者のお話を聞きすぎる傾向が見られる。患者さんは皆さん平等。その気持ちを忘れずに、接してもらいたい。

患者とのコミュニケーションも円滑であり、患者からも信頼されており、非常に頼もしい。これからも、その姿勢を継続してもらいたい。ただ、患者から対応のばらつきに、不平等だ、という意見も出ている。

対応については、ぜひ一考してみると良いだろう。これから患者が増加し、忙しくなった場合でも、現状通りの仕事ぶりが維持できるよう、他の看護師とも密にコミュニケーションを図りながら頑張ってくれることを期待している。

介護職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

介護職も数値化が難しい業務の一つです。被介護者の接し方や安全確保について、具体的に取り組んだ行動を記述しましょう。取り組んだ結果、被介護者からどのように喜ばれたのかを書くことで、上司は評価しやすくなります。また、チームへの貢献や自己研鑽についても触れると、より多角的なアピールが可能です。

現状の課題を述べる際は、改善に向けた具体的なアクションプランを添え、前向きに取り組む姿勢を示しましょう。

今期は会話が少なかった〇〇様に対し、ご趣味の将棋を話題にしたところ、笑顔で会話する時間が増えた。他の被介護者に対しても、興味のある話題を出すことで、親密な雰囲気で会話できるように心がけている。

また、チーム内の情報共有を円滑にするため連絡ノートのフォーマット改善を提案・実行。結果として、申し送り時間の短縮につなげられた。

来期は喀痰吸引等研修を修了し、現場で実際に取り組むことで、より高度な医療的ケアのスキルを身につけたい。

今期は、利用者様一人ひとりに寄り添い、一生懸命頑張った。チームとも協力できたと思う。大変なこともあったが、自分なりに乗り越えられた。

来期も、今期と同じように一生懸命頑張る精神を大事にし、日々の業務に取り組んでいきたいと思う。

上司(評価者)のコメントの例文

上司からのコメントでは、日々の観察に基づき、どの行動がなぜ評価に値するのかを具体的に伝えることが重要です。「〇〇という行動が、△△という良い結果につながった」という形で評価を伝えましょう。利用者やご家族からの客観的なフィードバックを盛り込むと、部下の納得感が高まります。

今後の期待を伝える際は、抽象的な激励ではなく「その強みを活かし、新人指導の役割を担ってほしい」という風に、想定している役割を示しましょう。期待している内容がわかりやすくなることで、部下のモチベーションの底上げにつながります。

被介護者一人ひとりの趣味・嗜好をよく把握しており、興味のあるものを話題に出すことで、楽しく会話している様子が見られる。ご家族からも「楽しそうに過ごしている母の姿を見られて嬉しい」との言葉があった。

チームへの貢献としては、連絡ノートのフォーマット改善について提案する姿が見られた。業務効率の向上につながっているため、非常に良い取り組みだったと思う。今後も会議で積極的に意見を出し、新人の手本になることを期待している。

いつも明るく、被介護者と楽しく話している。また、チーム内の良い雰囲気を作ってくれている。

利用者さんからの評判も良いので、その調子で来期も頑張ってほしい。新人の見本になるよう、今後のさらなる活躍を期待している。

研究職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

研究職の自己評価は、論文数・学会発表数・特許出願数などの定量的な成果を、目標達成度とあわせて明確に記述することが基本です。成果がまだ形になっていない場合でも「〇〇という課題に対し、△△というアプローチで□□という知見を得た」のように、研究プロセスにおける進捗や試行錯誤を具体的に説明しましょう。

また、チームへの貢献や後輩指導で意識したことがあれば、積極的にアピールしましょう。チームのために動いた実績は、多角的な視点を持っていることへのアピールになります。

今期、新規分析手法の確立という目標に対し、従来法比で測定時間30%短縮・精度15%向上を実現した。この成果は国内学会で発表し、現在論文投稿を準備中である。

一方で、〇〇の研究テーマに関しては、再現性に課題が残った。実験条件を見直したうえで、来期、解決を目指す。

また、研究の進捗についてチーム内で共有する場を設けた。研究の手法について互いにフィードバックをもらうことで、業務効率の向上につなげられている。

今期は〇〇の研究に注力した。実験は難しく何度も失敗したが、諦めずに頑張り、良い結果につながりそうな感触を得ている。来期は成果を出せるように頑張りたい。

上司(評価者)のコメントの例文

研究職の部下への評価では、論文数や特許出願数などの数値的な成果だけでなく、研究プロセスにおける論理的思考力や探求心なども具体的にコメントすることが重要です。「〇〇という困難な課題に対し、△△という独創的な視点で取り組んだ点を評価する」のように、行動と思考のプロセスを記載しましょう。成果が出ている場合は、その成果が組織にどのような良い影響を与えたのかを伝えます。

また、部下のキャリアを念頭に、今後の研究テーマや期待する役割も示しましょう。どのような形で業務に取り組めば良いか明確になるため、部下の成長を力強く後押しできます。

新規分析手法の確立は、従来法比で測定時間30%短縮・精度15%向上を実現しており、プロジェクトの進捗を加速させる価値ある成果である。困難な課題に対し、粘り強く多角的なアプローチを試みた探求心と実行力も高く評価している。

今後はその知見を活かし、後輩指導の役割も担い、チーム全体の研究レベル向上に貢献してくれることを期待している。

今期は目標達成に至らなかったが、熱心に取り組んでいたことは知っている。研究はすぐに結果は出ないので、来期こそ成果を期待している。

なお、あまり人と話さない印象がある。もう少し周りとコミュニケーションを取ることを期待したい。

公務員職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

公務員と一言で言っても、仕事内容によって書き方が変わります。数字を伴った成果が出る業務に当たっていたのなら、その結果を具体的に書きましょう。

数値を出すのが難しい場合は、仕事をどのくらい覚えたか、または作業効率の改善をしたかどうかを書くべきです。業務の改善を行ったなら、小さなことでもその結果を具体的に書きましょう。

仕事内容によって書くことは変わりますが、どのような業務に就いていたとしても、ミスが少なければ評価において大きな武器になります。ミスの少なさは、ぜひ積極的にアピールしましょう。

昨年から所属部署の事務業務に携わり、書類の処理をはじめ日常の一般業務を単独で行えるようになった。現在の役職に配属されて以来、業務における事務処理のミスは1度もない。

また昨年の9月10日に、上役への報告に使用されるエクセルのテンプレートの余剰部分を省いて効率化する提案をして、改善案として採用された。

この効率化によって、1回の報告で書かなければならないエクセルのシート数がこれまでの2枚から1枚に減少し、部署全体の作業効率の向上につながっている。

昨年から現在の部署に配属されて、仕事を徐々に覚えてきた。現在も誤表記などのミスをせずに、一人で業務が行えるようになるべく、鋭意努力している。

作業の改善点などはまだ見つかっていないが、これから見つけたら改善案として提案していくつもりだ。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

国家公務員と地方公務員はどちらも基本的に、人事評価の定期評価において能力評価を年に1度、業績評価を2度行います。

能力評価の際は、当人の自己申告や前評判などで見込まれる能力ではなく、実際に業務に活かされて存在が証明された能力を評価しましょう。

業績評価における判断材料は、期首の被評価者からの申告や、面談での相談などを基にして設定した目標です。目標をどれくらい達成したかを見て判断してください。

(能力評価)

パソコンとエクセルを用いた事務作業においてエクセルに対する知識を発揮し、エクセルのマクロ機能を駆使して業務の効率化を実現していた。

また作業における集中力が高く、書類の処理において誤記載をはじめとするミスを犯さず、非常に速いペースで仕事をこなせていた。

(業績評価)

配属して間もない頃であった期首に業務の習得を目標としていた。現在は同僚からのフォロー等がなくても一人でミスもなく割り振られた仕事ができており、目標は達成されたと判断できる。

(能力評価)

パソコンに関する資格を持っており、当人も資格を業務に活かせると自信を持っている。今のところは実力が業務に活かされたことはないが、いつかその能力を活かして、何らかの形で業務に貢献してくれるものと思われる。

(業績評価)

期首に業務の習得を目標としていたが、今のところ一人で完遂できない作業が多く、未だに目標は達成されていない。しかし日々の勤務態度などは真面目であるため、その点を業績として評価するべきである。

教員職の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

教員は授業を行うだけでなく、行事の準備やクラブ活動の顧問など、幅広い仕事があります。子どもたち一人ひとりとコミュニケーションを取り、個性や才能を伸ばすことも教員の重要な仕事です。

自己評価を書くにあたり、評価期間内に行った自分の仕事内容をできるだけ詳しく把握しましょう。次に、自分が掲げていた目標に対してそれが達成できたかどうかを評価します。

自己評価には現状の改善点や問題点をまとめ、それに対する解決策を添えるとより良いものになります。

プリントやパソコンを使用した、わかりやすく楽しい授業を展開することで、基本事項の定着を図っている。宿題や小テストを反復することで、生徒の成績に改善が見られている。

クラブ活動に関しては効率的な練習を行い、県大会に出場をするという目標を達成できた。

現状の問題点としては、登校が難しい生徒が多いことがある。家庭やカウンセラーと協力しながら、登校を目指して継続的に粘り強く働きかけていくつもりだ。

わかりやすく楽しい授業を展開しようと心がけているが、なかなか成績が上がっていかないので困っている。特に宿題は出していないが、家庭での学習を行うように声かけを実施しようと思っている。

クラブ活動に関してはチーム全体の結束力が弱いせいか、地区大会で敗退してしまった。登校が難しい生徒に関しては私から電話を時々かけているが、信頼関係を築くことができず、登校には至っていない。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

上司からの評価の対象となる項目は、部下が達成した成績や成果です。設定した目標に対して結果がどうであったかを評価します。教員の仕事は営業のように明確な数値目標はあまりないため、個々の仕事の出来栄えや成果が評価の対象です。

また、成果を達成するために具体的にどのように行動したかを評価します。自己評価している内容をよく読み、できるだけ事実に基づいて褒めたり激励したりすることが重要です。「あれもダメ」「これもダメ」といった評価は避けましょう。

わかりやすく楽しい授業を行っている。子どもたちや保護者からの評判も良く、テストの点数が上昇している点も評価できる。

クラブ活動に関しても、県大会に出場をするという目標を達成できたので、引き続き個々の実力強化やチームとしての結束力強化に取り組んでもらいたい。

登校が難しい生徒については、家庭やカウンセラーと協力して働きかけていくとしていたが、学校全体の問題であるので他の教員や我々にも相談してほしい。

わかりやすく楽しい授業を展開しようとしているようだが、具体的にどのように工夫しているのかが見えてこない。

他の教員は宿題を出したりして成果を上げているようであるが、あなたのクラスの成績はあまり良いものではない。

クラブ活動で結果が出せないのは、指導方法に問題があるからではないだろうか。

登校が難しい生徒に関しては今後も増えていく可能性があるため、子どもたちや保護者とのコミュニケーションを大切にしてもらいたい。

管理職・マネージャーの場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

管理職やマネージャーとして部署や店舗を預かっている以上、自己評価でアピールすべきなのは受け持っている間の結果や業績です。業績を上げるために何をしたかを書きましょう。また数値で表せる結果を人事評価の期内に上げているのなら、具体的な数値も書くべきです。

もし事前に目標を自己申告していたり、ノルマを設定されていたりしたなら、どれくらい目標やノルマを消化できたかも書きましょう。

また、管理職は業績の向上を通して部下を成長させることも求められています。部下の成長のために何をしたかも書きましょう。

店舗のマネージャーに就任してから、業務全体のマニュアル化による簡便化を徹底し、店舗の売上が前期比で16%増加できた。

現在までの売上で、すでに今期の自己目標とノルマを達成している。

業務の簡略化に合わせて勤続2年目、3年目のスタッフに、新入社員と新人のアルバイトの教育を任せていた。

その結果、新入社員とアルバイトの各員を、それぞれのシフトに補助をつけずに組み込めるまで教育できた。また、教育に当たったスタッフに、責任者としての役を担ううえでの自信をつけさせることにも成功した。

春からマネージャーとしてこの店舗に配属されて以来、設定した自己目標やノルマの達成をするために奮闘している。

最近になってようやくスタッフ一同とも顔なじみになり、店舗がにわかに活気づいてきた。おそらく、これから業績を上げていくことができるだろう。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

管理職に就いている社員の評価は、一般的に担当している部署や店舗の成績で判断します。自己目標に対する達成率をはじめ、具体的な数値を見るべきです。

管理職は教育をはじめ裏方の仕事も担います。個人の営業成績のような、一般社員と同じ評価基準を適応すると、不当に低い評価を下してしまう可能性があるため注意が必要です。

管理職はその部署に所属している社員に、それぞれの目標を達成させるのが仕事です。リーダーシップや目的のためのマネジメント能力などに着目して評価しましょう。

営業部社員から地区のマネージャーに就任した後、担当している部署が自己目標とノルマ共に、前期よりも早く達成している。

当人の営業成績は就任前より低下したが、部下の営業成績は総じて上昇しており、十分にマネジメントを果たしていると判断した。

要求されている成績を達成しつつ、部下に無理のない仕事の配分をすることに長けている。部下の社員からヒアリングした限り、成績が伸び悩んでいる社員に対する指示の内容も的確であり、管理者として優秀である。

管理職に就任した部署の成績はある程度伸びてはいるが、当人の営業成績は前期より目に見えて落ちている。

部署に在籍している社員からヒアリングした限り、部下の面倒はよく見ているようではあるが、自身が担当している業務の手を抜いて良い理由にはならない。元は非常に優秀な営業成績だっただけに、今後はさらなる努力を積んでほしい。

人事評価を踏まえてタレントマネジメントできていますか?

タレントマネジメントの基礎知識や、具体的なやり方を解説!

⇒タレントマネジメント解説資料【3セット】を無料ダウンロードする

評価種類別コメント例

ここからは、評価種類別のコメント例として、以下の3つを紹介します。

- 業績評価(目標を達成した場合)

- 業績評価(目標が未達成だった場合)

- 能力評価

評価種類別の例文を確認することで、自社の評価種類に合わせてコメントを記載できます。職種別の例文とあわせて確認してください。

業績評価の場合(目標を達成した場合)

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

目標の達成度については、可能であれば数字を使って明確に記し、取り組みが不十分だった部分は改善点を書くことがポイントです。具体的な数字を用いながら目標を達成できたかどうかを評価すると、自己評価にも客観性を保てます。

さらに、今後より高い目標を達成するための、業務における改善点を明記することも大切です。どのようにして現在の目標を達成できたのかを考えると、改善点が見えやすくなります。

単に目標を達成できたかどうかだけでなく、今後も目標を達成するための、業務上の改善点について記載するのが望ましいです。

今月は「先月と比較して売上○%アップ」、新規顧客の獲得では「東エリアを中心に○人」を目標とした。その結果、売上、新規顧客数共に、目標を達成することができた。

私は東エリアを中心に絞った営業を行ったが、東エリアでは年配の方が多く、商品の需要が高いことを改めて認識した。

来月からは、北エリアの市街地を中心に営業を行う。これは調査の結果、団塊世代の住人が多いことが判明したからである。

今月は、先月と比較すると売上が好調で、早期に目標を達成することができた。また、新規顧客の獲得についても、営業を懸命に行った結果、目標を達成することができている。

私は、東エリアを中心に営業を行ってきたが、東エリアでは、商品の売上が高く、今後もまだまだ売れる可能性があると感じている。このまま徹底した営業活動を行うことで、売上を維持していきたいと考えている。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

何人か部下がいる中では、それぞれの経験年数や経験度、役職などを考慮し、それぞれの実力や特性に配慮する書き方がポイントです。

まずは、その部下が保持している実力を褒めましょう。実力が日々の行動に結びついていなければ、激励や指導のコメントも残す必要があります。

目標を達成している場合であっても、改善の余地があるならば、褒めることだけではなく激励も必要です。両者のバランスには気を遣いましょう。

また、褒める際は、他の社員と比較する文言は避けるべきです。

今期の予算を達成できたことは本人の努力の賜物である。長年の経験から導き出される行動及び商品知識の深さ、そして、関連知識の豊富さは課内でトップクラスと言える。課内の勉強会では、他メンバーに教えられる力を保持しており、今後にも期待が持てる。

しかし、今期の予算は達成したが、係長昇進後であり期待値には届いていないことは確かである。今後は、チーム内のお手本となり、名実共に係長に相応しい行動を取ることを期待する。

今期における予算達成は素晴らしい。課内だけではなく、チームへの貢献度も高く、行動及び商品知識の深さにはこれからも、期待する価値がある。

課内の勉強会でも、他メンバーに直言できる力を保持しており、他の先輩よりも、行動力もあるので、課内の評判も良く、信頼されている。

しかし、予算達成したとはいえ、具体的な行動としては、乏しい。顧客からの連絡事項においても、不備が多い。規律の緩みには、気をつけてほしい。

評価システム「カオナビ」を使って評価工数を削減しましょう。

カオナビの導入効果や機能一覧について、以下の資料で解説しています。

⇒ カオナビの資料を見てみたい

業績評価の場合(目標が未達成だった場合)

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

結果は数字で判断されてしまいますが、人事考課では今後どう改善していくかを示すことが大切です。原因を理解したうえで、今後の改善のアプローチやプロセスをきちんと説明しましょう。

数字上では目標が未達成であっても、当初の計画以外に上がった実績や活動に際し、心がけたポイントを記載することも効果的です。目標が未達成であっても、達成に向けて努力していた姿勢や反省点などを明記し、次回への意気込みも記載しましょう。

次回に向けての取り組みは「頑張る」のような抽象的なものではなく、具体的な行動方針を掲げる必要があります。

2017年6月期決算の結果、私の担当する○○グループ様に対する売上高は、前年同期比約5%の微増であった。しかし、営業利益では、約20%の減益となった。

今後の方策としては、店舗に対する営業活動を強化し、毎日3~4店舗を訪問。有利な売場の確保と販売方法の提案を行い、各店での当社商品の販売量アップに貢献したいと思っている。

従来の営業活動の過ちを反省し、新方針での、新境地の開拓を目指す所存だ。

2017年6月期決算の結果、私の担当する○○グループ様に対する売上高は、前年同期比で微増となったが、営業利益では、減益となった。減益については、メーカーからの原材料の仕入原価が上昇したことで、売上利益が圧迫されたことが原因であると思われる。

私の努力不足によるところも大きいため、今後は営業によりいっそう力を入れ、販売量アップに貢献したいと考えている。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

部下の評価において最も大事な項目は、部下が達成した成果や成績です。営業系であるなら、営業成績がそれにあたります。評価コメントは、その成績や成果を達成するために努力した日々の具体的行動に対して的確に指摘しましょう。

営業系であるならば、顧客や市場に対してどのようなアプローチをしたかという、日々の営業活動の詳細も評価しなければなりません。

改善点を挙げる場合、漠然とした指摘は不信感を与えかねないため、理論立てて説明しましょう。具体的に改善点を述べるためには、日頃から部下の仕事の姿勢をよく観察する必要があります。

市場の攻略方法に計画性が乏しく、終盤になり諸対策を講じたが、目標に届くことができなかった。当社営業担当の9割が予算達成を成し遂げた中での未達成は、明らかに努力不足であることは否めない。

ただ、他の営業担当との連携は非常に円滑に進んでおり、よく気を配っていた。特に、自分の担当以外への顧客に対しても、常に配慮を怠らない接客の姿勢は評価に値する。チーム全体が目標を達成できたことには大きく貢献してくれたと感じる。

今期の目標未達成は、日頃から、スタートに勢いが感じられないことが原因であると感じる。営業数値も芳しくないので、来期は頑張ってほしいと感じる。

そして、各店舗への訪問活動に計画性が存在しない。顧客の都合と表現しているが、出発時間が遅く、結果的には、営業活動時間を相当、減らしている感は否めない。待機時間は、他の顧客との連絡などに当てる工夫が必要である。

後輩への面倒見は良いので、もっと、見本になってほしい。

目標が未達になる原因とは?【報告に使える要因例】

目標未達とは、「個人やチームで目標を設定してアクションプランを実行したものの、目標を達成することはできなかった」というもので、企業内で頻繁に起こる現象です。

こうした目標未達になってしまった際、上司は...

能力評価の場合

部下(被評価者)の自己評価コメントの例文

書き方のポイント

能力評価とは、企画力・実行力・問題把握力など、その人自身が保有している能力がどれだけ発揮できたかを見る評価方法です。難易度の大きい仕事の達成度や、緊急時・突発時の対応の方法や結果を明記することが、自己評価コメントを記載する際のポイントとなります。

仕事内容に対する評価ですから、評価の基準となる具体的な数値を用いながらも、目標とその目標に向けてのプロセスをしっかりと明示することが必要です。

次回の目標についても、今回の取り組みと結果を踏まえ、現実的かつ会社に貢献できる数値を設定してください。

今年度の売上予算額は13,000千円と、前年度よりも15%上回る予算であったが、売上達成額は15,000千円となり、売上予算額よりも2,000千円上回った。達成額については、前年度よりも20%上回っている。

今年度は前年度より15%上回る達成予算を定めたため、訪問件数を前年度から1.5倍に増やし、その甲斐あって達成額を押し上げた。来年度は、さらに達成額を20%押し上げたい。

本年度の売上予算額は、前年度を上回る予算であったが、売上達成額は、売上予算額を上回ることができた。そして、前年度の売上達成額と比べても、かなり上回ることができた。

今年度は、前年度を上回る予算を定めたため、訪問件数を大きく増加させたことが要因だろう。来年度は、今年度よりも、達成額を35%押し上げたいと考えている。ライバル会社に引けを取らないよう、訪問件数をさらに増やしていくつもりだ。

上司(評価者)のコメントの例文

書き方のポイント

能力を測るのに指標となるのは、やはり部下の実績です。部下が達成した成績や成果に対し、結果がどうであったかをチェックしましょう。達成した成績や成果のために努力した日々の具体的行動についても、把握することが必要です。

意識するべき点は、発揮している能力は表面化していて理解しやすいのですが、部下の内面に蓄積されている成長度合いは、注意深く観察することが必要という点です。表面的な結果や行動をなぞるだけの評価にならないよう気を付けましょう。

高い売上予算額(前年比120%)を設定し、前年度を上回る売上達成額(前年比125%)を達成できたのは、本人の弛まぬ努力の賜物である。

本年度の中間時点では、達成率が70%を切っていたのを中盤から盛り返し、長所である何事も諦めない精神力で、予算達成を成し遂げた。

ただ、来年度は、売上達成額は、前年比20%と言わず、30%と強気に転じてほしい。また、利益率の低さ(20%以下)を克服し、来年度は、利益率を20%以上に転化させてほしいと願う。

高い売上予算達成を達成したとはいえ、まだまだ、不備な点も存在している。営業日報にも、不備が多く、顧客からの問い合わせの連絡があった時も、連絡が取れない時が存在するなど、規律の面で直すべきところは多い。

しかし、今年度の売上予算達成は、素晴らしい。チームへの影響力、営業能力は他の同僚より、秀でているので、非常に期待している。来年度はもっと高い売上予算の設定、達成を望んでいる。必ず、できるはずである。

人事評価は人事、上司、部下すべての関係者にとって負担です。

「カオナビ」でシステム化し、煩雑な紙やExcelでの運用から脱却しませんか?

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

その他のコメント例

最後に、その他のケースにあたるコメント例として、部下が異動・転勤を希望する場合のコメント例を解説します。

コメント例を確認することで、異動・転勤を希望する際にどのように記載すると上長が納得しやすいか、部下に指導できます。部下が異動・転勤を希望する場合に備えて、ぜひ確認してください。

異動・転勤を希望する場合

コメント例

書き方のポイント

最も気を付けるべき点は、異動を希望する理由の記載です。スムーズに話を進めるためにも、異動届の理由は明確に記載しましょう。異動したい理由をポジティブに伝えることが大切です。

前向きな理由であれば、会社も納得させやすいでしょう。現在の仕事とは別にやりたい仕事がある場合は、希望の内容をはっきりと伝えてください。ただ「やりたい」というのではなく「キャリアアップによって仕事の幅を広げたい」「現在の経験を他部署で活かせると感じた」など、異動することによって会社に貢献できる点が伝わるように作成するのがポイントです。

私は入社以来4年間、製造の現場で図面が製品化される工程を実際に体験するとともに、製造工程の効率化やアイデアを提案し、実現してきました。

この貴重な4年間の経験で得た経験を、入社当初の希望であった設計業務に活かしたいと考えるようになりました。

経験や技術が未熟であることは、重々承知しておりますが、何卒、設計部への転属をご検討していただけますよう、お願いいたします。

私は入社以来4年間、製造の現場を体験してきました。入社当初は設計に携わることを希望していましたが、やはり設計業務に携わりたいという思いが日々強くなってきました。

やりたいと思う気持ちは、誰にも負けません。経験や知識はまだまだ、未熟であることは、重々承知しておりますが、何卒、設計部への転属をご検討していただけますよう、お願いいたします。

MBO、OKR、コンピテンシー評価、360度評価のすべてに対応。

人事評価を効率化するなら、人事評価システム「カオナビ」です!

資料の無料ダウンロードは⇒ こちらから

上司からの人事評価コメントの重要性

ここからは、上司からの人事評価コメントが持つ重要性として、以下の5点を解説します。

- 評価の客観性を担保できる

- 社員が成長するきっかけになる

- 上司と部下でコミュニケーションを取る機会を作れる

- 企業の経営の安定につながる

- 社内のフィードバック文化の醸成につながる

重要性を理解することで、丁寧に人事評価コメントを残す意識が高まり、部下と組織の成長を促せます。人事評価コメントを書く予定の人はぜひ確認してみてください。

評価の客観性を担保できる

人事評価コメントは、評価結果の根拠を具体的に示す役割を担います。たとえば「A評価」という結果を残すだけでは、なぜその評価に至ったのかが部下に伝わりにくいです。「〇〇のプロジェクトでリーダーシップを発揮し、計画を前倒しで達成したため」といったコメントを添えることで、評価の理由が明確になります。

具体的な事実に基づいたコメントがあることで、部下は評価結果に納得しやすくなり、上司への信頼感も高まります。

また、人事評価コメントを残すことで、すべての社員が公平に評価される環境づくりに貢献できる点もポイントです。

社員が成長するきっかけになる

具体的なフィードバックは、社員が自身の強みと弱みを客観的に認識する手助けになります。評価コメントで「〇〇という行動が成果につながった」と伝えることは、部下が自身の成功パターンを理解し、再現性を高めるきっかけの一つです。

一方で「△△の場面では、より周囲を巻き込む動きができるとより良い」といった改善点を指摘すると、次に取り組むべき課題が明確になります。漠然とした指示ではなく、具体的な行動レベルでフィードバックすることで、部下の次のアクションを促して成長につなげられます。

部下のキャリアプランを考慮したコメントを添えると、中長期的な視点での成長の支援も可能です。

上司と部下でコミュニケーションを取る機会を作れる

人事評価コメントは、評価面談における重要なコミュニケーションツールです。コメントの内容をもとに対話を進めることで、普段の業務では話せない、深い議論ができます。評価面談は、部下が感じている悩みを引き出したり、上司が期待する役割を伝えたりする絶好の機会です。

定期的な評価面談を通じて質の高いコミュニケーションを重ねることは、良好な信頼関係の構築に直結します。結果として、業務中にスムーズな連携を取りやすくなります。

企業の経営の安定につながる

適切な人事評価コメントによる個々の社員の成長は、チーム全体のパフォーマンス向上に寄与します。チームの成果が高まることで、部署、ひいては会社全体の業績向上につながっていきます。

また、社員の頑張りに対する丁寧なフィードバックは、社員のエンゲージメント(会社への貢献意欲)を高める効果が期待できる行為です。エンゲージメントを高め、社員の生産性を向上させることも、企業の経営の安定につながります。

エンゲージメントとは?【ビジネス上の定義・意味を解説】高め方・測定方法を解説

従業員エンゲージメントを見える化して、離職防止&生産性アップに!

カオナビなら、時間がかかるエンゲージメント調査・分析を効率化できます。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にア...

社内のフィードバック文化の醸成につながる

人事評価コメントで、上司が質の高いフィードバックを実践することは、部下にとって良い手本です。評価面談で受けたフィードバックを参考に、部下自身も同僚や後輩に対して適切なフィードバックを実施できます。

上司が良質なフィードバックを続けることは、丁寧なフィードバック文化が社内に根付く点が大きなメリットです。結果として、仕事の成果に対して適正な評価を下す社風が醸成され、社員のモチベーションを維持しやすくなります。

人事評価、コンピテンシー評価、360度評価のすべてに対応!

「カオナビ」なら、人事評価を効率化できます。

資料の無料ダウンロードは⇒ こちらから

人事評価コメントを書く時に意識すべき7つのポイント

人事評価コメントは、単なる評価ではなく、部下の成長を後押しする「フィードバックの贈り物」です。評価結果に納得感を持たせ、やる気を引き出すためには、コメントの書き方や伝え方が非常に重要です。以下の7つの心構えを意識することで、より効果的な人事評価コメントが可能になります。

- 客観的事実に基づいて記述する

- ポジティブな意図で改善点を伝える

- 一方通行ではなく「対話」を意識する

- 過去よりも「未来」に目を向ける

- 経験や役職を考慮してフィードバックする

- 人格を否定する内容は記載しない

- 他者と比較しない

客観的事実に基づいて記述する

人事評価コメントは、感情や主観を避け、具体的な行動や成果に基づいて書くことが基本です。

- 悪い例:「彼はいつも頑張っている」

- 良い例:「○○プロジェクトにおいて、週10時間の残業を行い、納期を2日前倒しで完了させた」

数字や具体的な業績を用いることで、評価の根拠が明確になるため、部下にも納得感を与えられます。

ポジティブな意図で改善点を伝える

評価の中で課題を指摘する場面もありますが、否定的な言い回しではなく、前向きなフィードバックとして表現することが大切です。

- 悪い例:「報連相ができていない」

- 良い例:「今後さらに信頼を築くために、定期的な報告・相談を意識できるとさらに良くなります」

部下の成長を期待する姿勢を込めたコメントは、モチベーションを高め、次の行動につながります。

一方通行ではなく「対話」を意識する

人事評価コメントは書いて終わりではありません。評価面談では、コメントの意図をしっかり伝え、部下の意見や感想にも耳を傾けましょう。

たとえ評価に対して疑問や不満があっても、冷静に受け止め、対話を通じて解消する姿勢を持つことが信頼関係の構築につながります。双方向の丁寧なやり取りが、より納得感ある評価に結びつきます。

過去よりも「未来」に目を向ける

人事評価コメントの目的は過去の批判ではなく、未来における成長です。課題があった場合も、どう乗り越えるかに焦点を当てて書きましょう。

- 悪い例:「〇〇ができなかった」

- 良い例:「次回は〇〇スキルを高めるために、外部研修への参加を検討しましょう」

未来志向のコメントは、部下にとって「次に何をするべきか」が明確になり、成長意欲を高める原動力となります。

経験や役職を考慮してフィードバックする

フィードバックの内容は、相手の立場や経験年数に合わせて変える必要があります。たとえば、新入社員に対しては、基本的な業務遂行能力や社会人としての姿勢を中心にコメントするのが適切です。一方で中堅社員やリーダー層には、専門性の発揮度やマネジメント能力、チームへの貢献などより高度な視点でのフィードバックが求められます。

同じ「主体性」という評価項目でも、新人には「指示待ちにならず質問できる」レベルを、リーダーには「課題を発見し解決策を提案できる」レベルを期待するのが適切です。

相手の成長段階に合わせたコメントをすることで、より的確で受け入れやすいフィードバックになります。

人格を否定する内容は記載しない

人事評価の目的は、あくまで「行動」や「成果」に対するフィードバックであり、人格や性格を評価することではありません。「消極的な性格だ」といった、人格への言及は部下を傷つけ、モチベーションを著しく低下させる原因となります。

代わりに「会議での発言が少ない」といった具体的な「行動」を指摘したうえで、「まずは週に一度、意見を言うことを目標にしてみよう」という風に、改善のための行動を提案することが大切です。

人格否定が強すぎるコメントは、ハラスメントと捉えられる可能性もあるため注意しましょう。

他者と比較しない

「同期の〇〇君はできているのに」という他者との比較は、部下に劣等感や不公平感を与えるだけで成長につながりません。評価の基準とするべきは他者ではなく、被評価者の過去のパフォーマンスや、期初に設定した目標の達成度です。

「前期と比べて、〇〇のスキルが向上した」「目標達成率は80%だったが、あと一歩で100%だった要因は△△だ」など、被評価者の成長具合や、目標との距離に焦点を当てます。くれぐれも、他の従業員を評価の基準にしないよう注意しましょう。

人事評価は人事、上司、部下すべての関係者にとって負担です。

「カオナビ」でシステム化し、煩雑な紙やExcelでの運用から脱却しませんか?

人事評価の業務を大幅に効率化できます!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

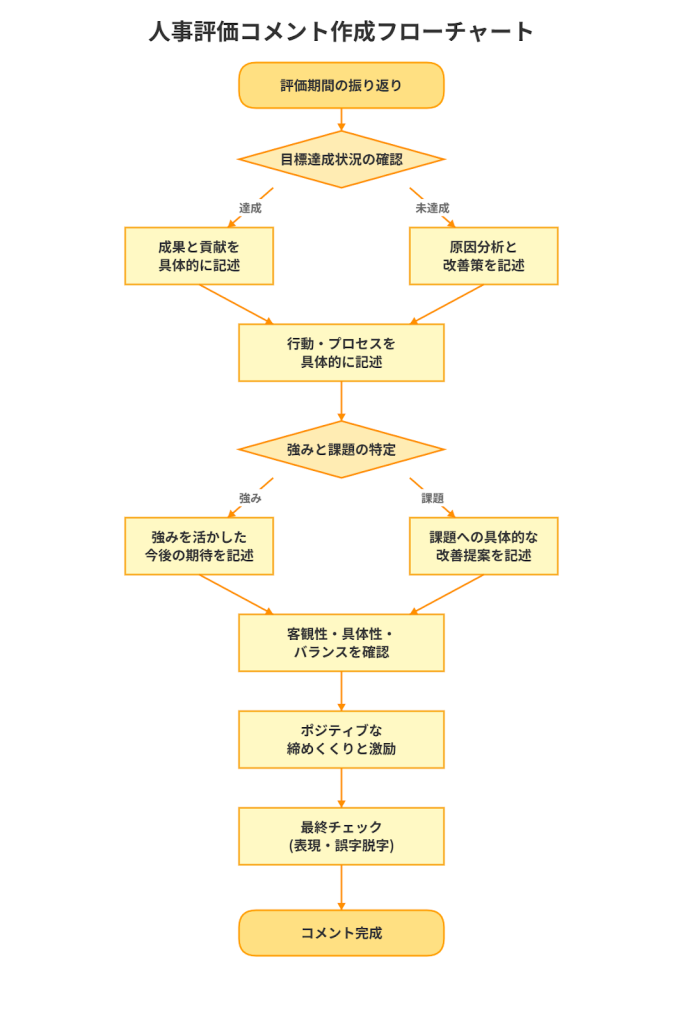

人事評価コメントを作成する手順【フローチャートで解説】

人事評価コメントの作成は、時に複雑に感じられることもあるでしょう。しかし、以下のフローチャートに沿って進めることで、誰でも体系的かつ効果的なコメントを作成できます。

下記のフローチャートは、評価者と被評価者双方の視点から、コメント作成の思考プロセスを可視化し、具体的な行動を示したものです。

【カオナビで人事評価運用にかかる時間を90%削減!】

カオナビなら評価シートの作成、配布、集約、管理をすべてシステム化。

OKR、MBO、360度評価などの無料テンプレートも利用できます!

- 作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる

- 配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる

- 集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる

- 管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

カオナビで人事評価を【システム化】することで、評価の“質”や“納得度”を上げるような時間の使い方ができます

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る

人事評価コメントのQ&A

- 各評価項目に対して、どんな行動がどの評価に当たるかを明文化したルーブリックを作成

- 評価者同士で認識をすり合わせるミーティングの実施

- 人事評価システムのテンプレート機能や、AIによるコメント分析の活用

- コメントの意図がきちんと伝わっていたかを確認

- 不満の内容に対して、具体的な根拠や事例をもとに説明

- 必要に応じて、認識のずれを解消するための対話の時間を設ける

今年度は前年度比110%の成果を上げることができた。これは社内営業チームの連携の成果と言えるだろう。

毎朝のミーティングの際に互いの情報の共有を徹底し、また声掛けを行うことで、チーム内の連帯感を増すことに成功した結果が現れたものだろう。

これにより、中間決算の際には達成率が60%前後だったものを、その後の半期で挽回できたと考えられる。一方で顧客対応に対するクレームが今年度で12件あり、今後は営業拡大のみならず顧客満足度の改善も重要になると考える。