人材データの収集からデータベース化を簡単に

カオナビで時間がかかる人材データベースの作成の問題を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

人材データベースをマネジメントに活かす企業事例が年々増えています。

人材領域での技術進化(いわゆるHRテクノロジー)もあり、いままで紙やエクセルでの管理が主だった「人材管理」が変わりつつあります。

ここでは、

- 人材データベース構築の目的

- 人材データベース項目

- 人材データベースの構築のポイント

について紹介していきます。

目次

人的資本経営や戦略人事に対応したデータベース作成ならタレントマネジメントシステム。機能や導入効果が詳しくわかる資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

1.人材データベースとは?

人材データベースとは「有効活用を目的に人材データを集約、可視化したもの」です。または、その活用を可能にするシステムを指します。従来の保管を目的とした人事マスタとは異なり、閲覧・共有・分析などを主な目的としています。また、他システムとの連携やデータの入出力が比較的簡易に行えるのが特徴です。

人材データとは?

人材データとは「人材にひもづく情報」のことで「人事データ」とも呼ばれます。

近年、比較的遅れていたとされる人材分野においても急速なIT化が進み、人材開発や人材マネジメントに関する技術革新も著しい進化を遂げてきました。

その結果、膨大な数の人材データを無理なく管理できるようになってきたのです。経営や人事が把握しなければならない人材データの項目は多岐にわたります。

また、人材データを活用して人事施策を充実させたい、ビジネスチャンスを広げていきたいといった現場の声も大きくなっています。システムを利用することで人材データをより一層活用していきたいといった需要が高まっています。

人事施策とは? 3社の事例一覧、トレンド、制度改革

先行きが見えないVUCA時代に合った新しい人事施策の最初の一歩。

クラウドであらゆる人材情報を一元化・見える化し、人材データ活用!

⇒無料でダウンロードできる「カオナビ」の資料を見てみる

人事施策とは...

人材開発とは? 目的や仕事内容、手法、人材育成との違いを解説

企業成長につながる人材開発を効率的に実施できる!

人材情報を一元化してスキル管理をスムーズにするタレントマネジメントシステム「カオナビ」

⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアク...

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

・1on1の進め方がわかる

・部下と何を話せばいいのかわかる

・質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【人材データベース作成の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決】

タレントマネジメントシステム「カオナビ」なら

●豊富な回収方法で人材情報収集が簡単にできる

●アンケート機能で回収した情報をそのままDBに登録できる

●データの更新依頼やリマインドも一括でできる

●詳細な検索機能でいま必要な情報が簡単に見つかる

●データ分析で経営や施策に役立つ示唆が出せる

2.人材データベースを構築する目的

人材データベースを構築する目的にはどのようなものがあるのでしょうか。大きく4つに分類できます。

- 人事戦略ツール

- タレントマネジメント

- 働き方改革

- 社員マスタ

①人事戦略ツール

人材データベースの構築目的のひとつは「人事戦略ツール」としての利用です。

人材データの可視化によって人事課題、経営課題の分析ができるようになります。

②タレントマネジメント

人事施策の中でも、特に注目されているのが「タレントマネジメント」です。

タレントマネジメントとは、

”企業に優秀な人材を増やし、その人材に成果を出しやすくしてもらうための、企業全体での仕組みや取り組みのこと”

その実現には「人材の見える化」は必須です。

- 適材適所

- 人材育成

- 人材採用

- 離職防止(リテンション)

などをうまく進めていくためにデータベースの情報を活用していくわけです。

タレントマネジメントシステムとは? 機能や比較のコツを簡単に

タレントマネジメントに必要な機能が揃っています。

カオナビなら、人的資本の情報開示やリスキリングの効率化にも対応!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料...

③働き方改革

「働き方改革」にも人材データベースは活用できます。

- 長時間労働の抑制

- テレワーク

- フレックスタイム制

- 生産性の向上

など従業員の勤怠情報や働き方が「見える化」できるため、どこにどんな問題があるかが把握しやすくなります。

働き方改革とは? 実現に向けた取り組み方や施策事例

今、多くの企業が国際競争力の低下や人手不足による採用難などのさまざまな課題を乗り越えるため、長時間労働の見直しやテレワークの推進といった「働き方」の見直しを始めています。

国としても企業のフォローアッ...

④社員マスタ(労働者名簿)

基幹システムなどといった「社員マスタの代替手段」として利用するケースが増えています。

従業員を雇っている企業には労働者名簿作成の義務がありますが、人数が増えてくると紙などの手段では管理・更新が面倒になってきます。

「とはいえ、基幹システムを導入するほどでもないし」という企業が、比較的安価に導入できるクラウド型の人材データベースを社員マスタとして利用することがあるようです。

労働者名簿の記載事項と作成方法│保管期間やデジタル化のメリットも

労働者名簿を作成するには、法的要件や必要な記載事項の把握が欠かせません。しかし、その詳細を完全に理解することは簡単ではないはずです。保存期間や管理方法に関する法律も、しっかりと考慮する必要があります。...

従業員名簿とは? 項目と書き方、記入例、保存期間を簡単に

従業員名簿の作成にお悩みではありませんか?

カオナビならあらゆる人材情報を一元管理・確認もスムーズです。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロー...

カオナビによる人材データベースの構築で

人事情報の検索や管理にかかる時間が1/12になった企業も

紹介資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

3.人材データベースソフト、システムとは?

人材データベースをスムーズに構築・運用するためにはシステムの導入がおすすめです。

社員マスタから人事戦略ツール、タレントマネジメント、働き方改革まで活用の幅が広い人材データベースですが、いざデータベースを自前で構築しようとするとかなりのリソースやコストがかかってしまいます。

はじめから汎用的な機能がついていて、

- セキュリティ

- 他システムとの連携

- 集計機能

- 分析機能

などがそろっているので、スムーズに人材マネジメントを開始できます。

ただし、企業規模や構築目的によっては、システムを導入する必要はありません。エクセルやアクセスなどのOfficeソフトでも代用可能です。

カオナビなら自組織の経営に関わるKGIやKPIのダッシュボード化も簡単。

人事情報が集約されたデータベースと分析機能で、数値の掘り下げも可能です。

⇒ 紹介資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

4.人材データベースの項目

人材データベースの設計にあたって押さえておきたい項目があります。下記の7つのカテゴリーから自社に必要な項目を考えていきましょう。

- 基本属性

- 実績・履歴

- 勤怠

- 能力・スキル・資格

- マインド

- 職務内容

- 行動データ

①基本属性

人材の「基本属性」は必ず押さえておきましょう。

具体的には、

- 年齢

- 性別

- 所属

- 役職

- 等級

などといった項目です。

基本属性が正確に把握できていないと、データの抽出や検索を要する場面で有用なデータを手にできなくなるケースも想定されます。

基本属性はベースになるものなので、必ず整備が必要です。

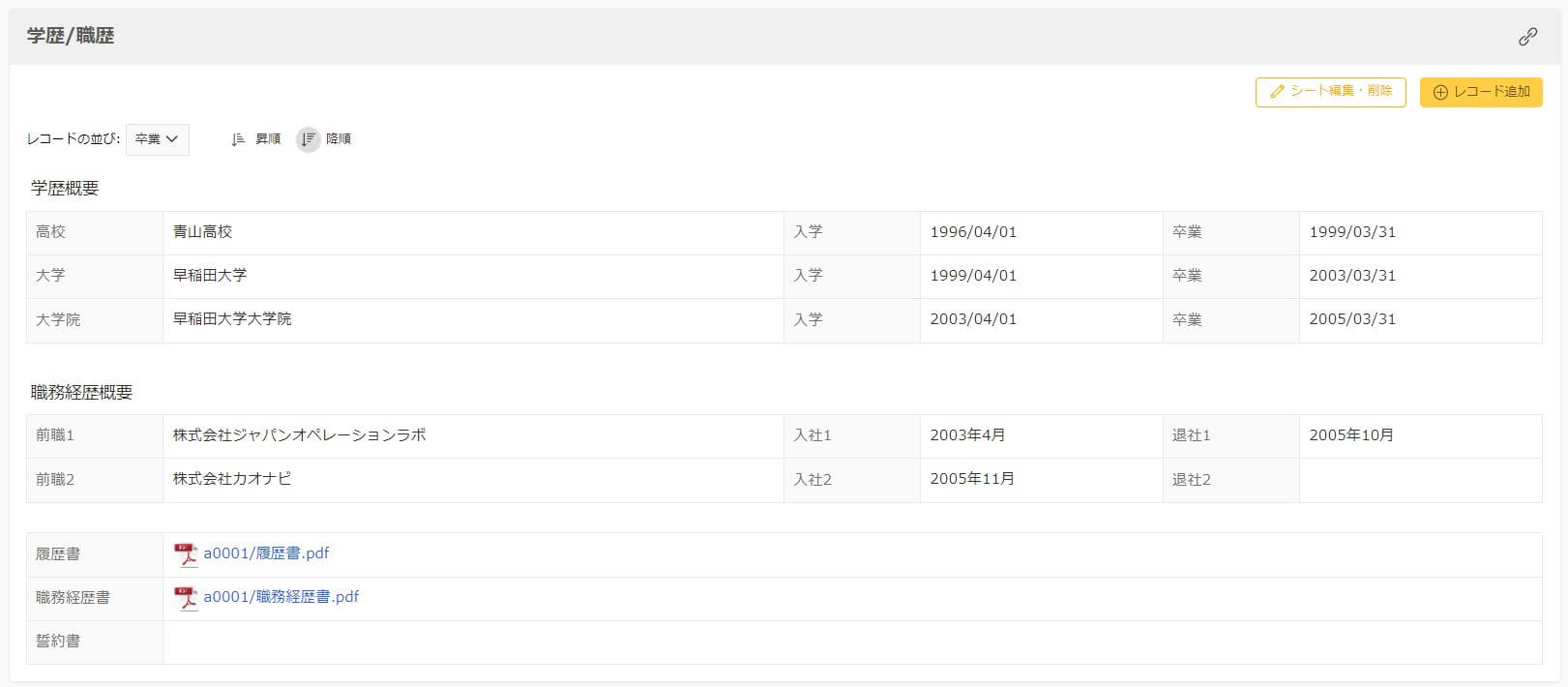

②実績・履歴

「実績」や「履歴」を項目にすることも重要です。

具体的な項目としては、

- 職歴/キャリア

- 学歴

- 所属履歴

- 評価履歴

- 研修受講履歴

- 上司/部下履歴

- 成果

- 受賞

- 表彰歴

などが該当します。

入社前の経歴から現在に至るまでの一人ひとりの実績や履歴といった軌跡をデータベースに組み込みましょう。

③勤怠

人材データベースの構築目的で「従業員の働き方」にクローズアップした場合、特に必要となるのが従業員の「勤怠」に関する項目です。

- 残業時間

- 入室時間/退出時間

- 遅刻

- 早退

- 欠勤

などの勤怠状況まで細かくデータベース化していきます。

主に生産性向上にあたっての課題抽出や、離職の前兆の発見に役立てられます。

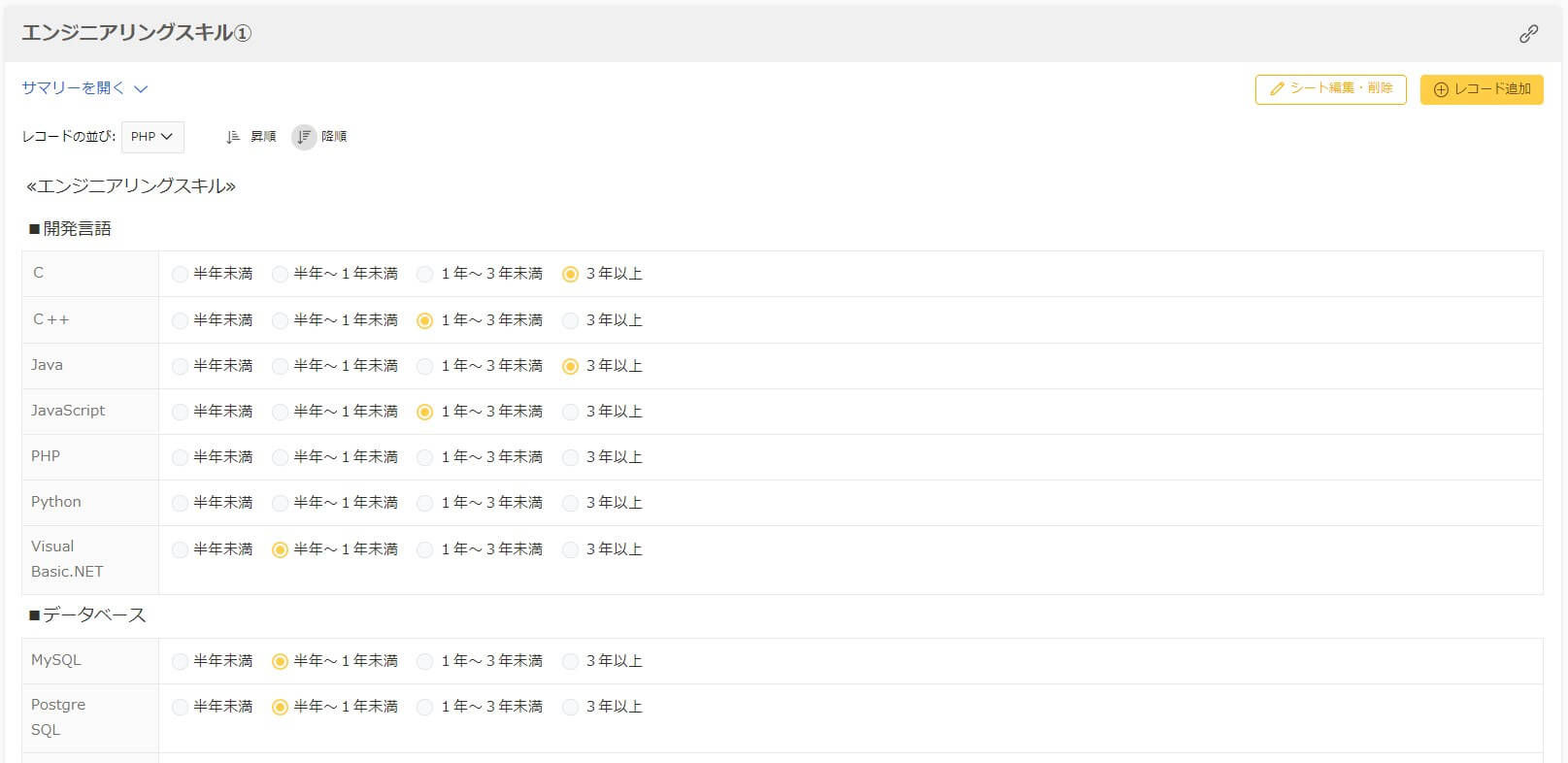

④能力・スキル・資格

「能力」「スキル」「資格」のデータベース化は、人材育成や適正配置の要となります。

例えば、

- スキルレベル

- 語学力

- 保有資格

などが該当します。

⑤マインド

企業の生産性を左右する要因のひとつに、従業員のモチベーションがあります。人材データベースでは、従業員の性格やモチベーションといった「マインド」についても入れておきましょう。

可視化することが難しいと思われがちですが、

- 適性検査結果

- キャリア志向

- 満足度サーベイ結果

- 面談履歴

- 上司メモ

などをデータベースに残しておくことで細やかなマネジメントに差異がうまれます。

適性検査とは? テストの種類と内容一覧、問題と対策を簡単に

適性検査といえば、新卒や中途採用時の判断材料に使うイメージがあるのではないでしょうか。実は、既存社員の配置や評価といったものに活用できる適性検査も多く存在しており、その種類は多種多様なのです。

ここで...

エニアグラム性格診断とは? 全9タイプの特徴と結果の見方

エニアグラムで、いまの組織に合うタイプ・足りないタイプを分析

タレントマネジメントシステム「カオナビ」で、生産性の高い組織づくりを実現!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にア...

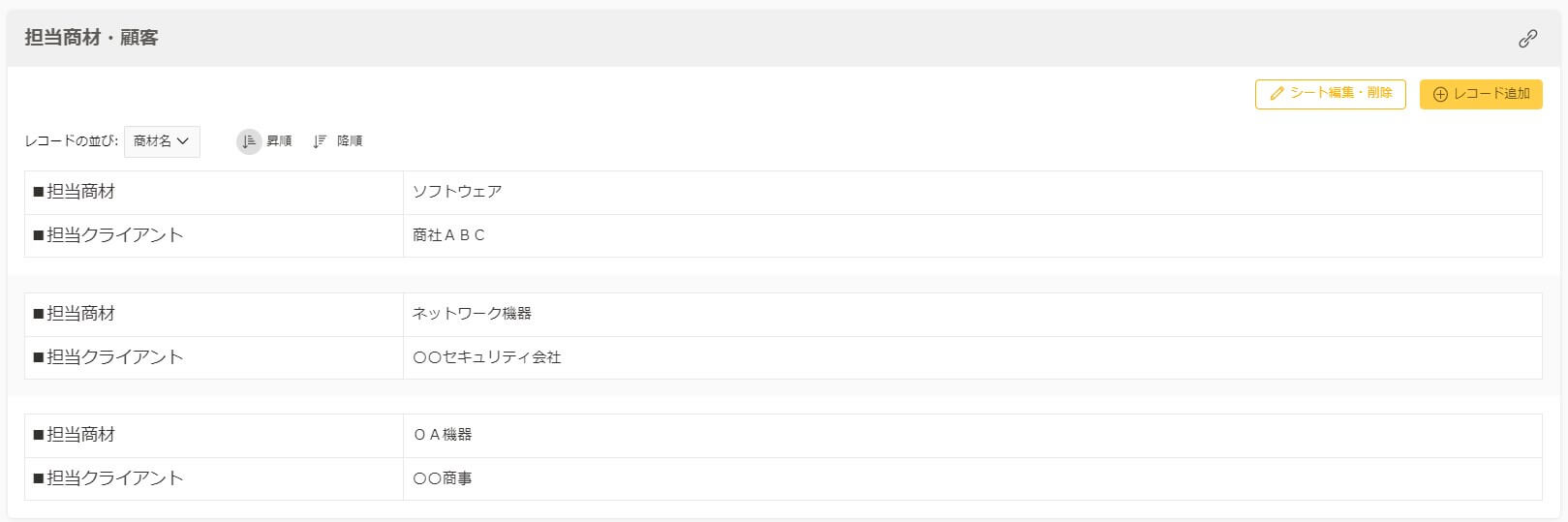

⑥職務内容

基本属性に近いですが、従業員の「職務内容」も忘れずに入れておきましょう。

今どんな仕事を担当しているかなど、職務に課せられている

- ミッション

- 目標

- 業務内容

などです。

上司や同僚は把握していることですが、経営層や人事からすればそこまで覚えておくのはむずかしいためです。

⑦行動データ

従業員一人ひとりの「行動データ」を収集、蓄積、分析する企業も出てきました。

ウェアラブル端末などで取得できる情報、例えば、

- 位置情報

- 心拍数

- 発言時間

などを収集し、各種成果や能力との相関などを分析できます。

このレベルになってくると、データを分析する専門家としてアナリストを置かないとなかなか有用な結果は得られないかもしれません。

人材データベースを構築する際に、自社独自の項目を反映することができなければ、導入の意味はありません。また組織の成長や外部環境の変化によって、必要な管理項目は代わります。その度に外部の企業に変更依頼が必要となると、コストも膨らんでしまうでしょう。

カオナビなら管理項目を社内で簡単にカスタマイズ可能です。外部企業に変更を依頼する時間も費用も必要ありません。紹介資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

5.人材データベースの構築のポイント

人材データベースの構築にあたっては押さえておきたいポイントがあります。

ここでは、ポイントを3つに絞って説明していきましょう。

- 項目ごとの権限設定

- スモールスタートを目指す

- データ更新ルールを決める

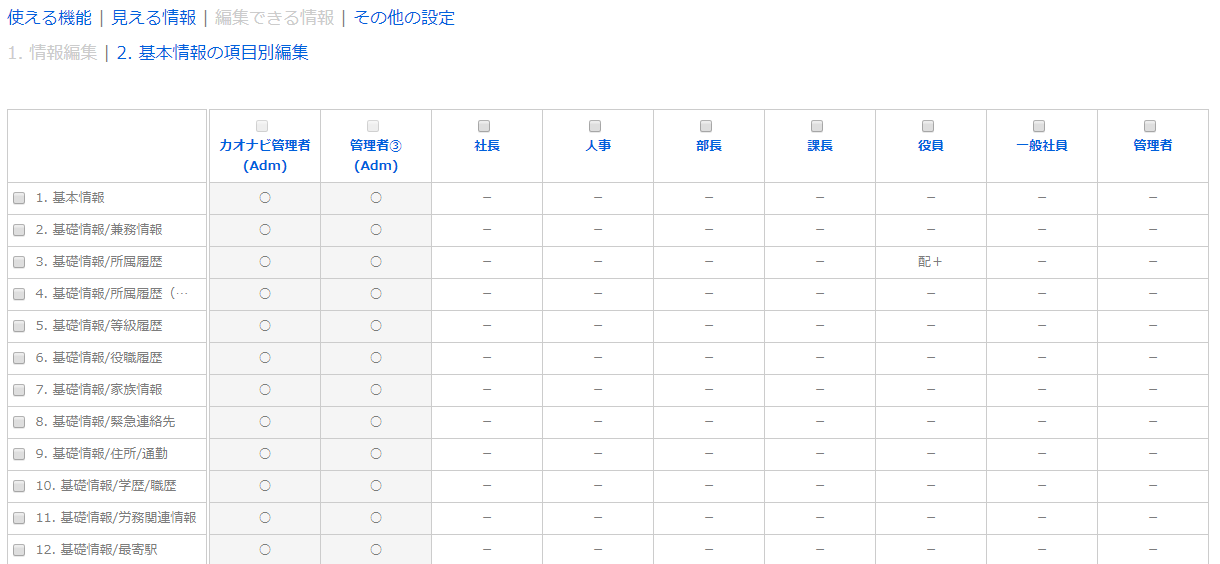

①項目ごとの権限設定

項目ごとに誰が「見える」「編集できる」「使える」かを設定する

人材データベースの構築にあたっては「項目ごとに権限の設定」を行いましょう。

仮にデータベースをオープンにする場合、各データ項目の閲覧権限の設定は必須です。

給与、評価結果などプライベートかつデリケートな項目であればあるほど、他者に見られるリスクを排除しなければなりません。

また、秘匿性が高く使用頻度が低いといった項目であれば、項目を設計する段階で項目自体をつくらない、といった配慮が必要でしょう。

②スモールスタートを目指す

2つ目のポイントは「スモールスタートを目指す」ことです。

最初はプロジェクトやチーム、もしくは部門単位でデータベース化をスタートします。運用方法がある程度固まったら、全社規模へと拡大します。

もし最初から全社的に始めようとする場合でも、設計データ項目や内容を必要最小限に抑えてください。

最初から「完璧な」データベースを求めてしまった結果、いつまでもデータの構築ができなくなるリスクがあります。

また、やっと構築されてもデータの更新作業に追われてしまい、本来行うべきデータの活用がおろそかになってしまうでしょう。導入時、小さな組織から始めることは遠回りのように感じるかもしれませんが、結果的に人材データベースの活用の近道になるのです。

③データ更新ルールを決める

3つ目のポイントは構築した「データの更新ルールを決める」ことです。

データベースは、一度構築したらそれで終わりではありません。データは四半期、半期、1年単位で更新する必要があります。

データの更新がされないと活用がしにくくなるだけでなく、データを使わなくなってしまいがちになります。

ただ、頻繁な更新も担当者の負担を増し、他業務にかける時間を圧迫してしまいます。更新頻度・更新方法・更新担当者・バックアップシステムについては、事前に取り決めが必要です。

【人材データベースの構築は、長い目で見て考えましょう!】

人材データベースは長期に渡って運用し、経営や人事戦略に活かしていくものです。

だからこそ長い目で見て、自社に合ったシステム選びが重要です。

\カオナビなら/

●データベース作りに欠かせない人材情報を簡単に回収できる

●情報の登録や更新の依頼・リマインドも一括でできる

●検索機能でいまほしい情報がすぐに見つかる

●組織のKGIやKPIの推移を定点観測できる