36協定とは、従業員に時間外労働・休日労働をさせる際に締結しなければならない取り決めのこと。締結したからと無制限に時間外労働・休日労働させていいわけではなく、残業時間の上限や違反した際の罰則など、押さえておくべきポイントがたくさんあります。

今回は36協定について、上限時間の規制や締結方法、注意点や特別条項など基本のポイントを詳しく解説します。

目次

1.36協定とは?

36協定とは、従業員に法定労働時間を超えて時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合に締結が必要な労使協定です。正式名称を「時間外労働・休日労働に関する協定」と言い、労働基準法第36条に規定があることから、36(サブロク)協定と呼ばれています。

労働基準法における労働時間は原則1日8時間、週40時間以内であり、これを法定労働時間といいます。また、毎週少なくとも1回の休みを法定休日といい、法定労働時間・法定休日を超えて働かせる必要がある場合、労働基準法第36条にもとづく労使協定(36協定)を締結しなければなりません。

36協定を締結せずに時間外労働や休日労働をさせた場合は労働基準法違反で罰則の対象となります。

労働基準法とは? 難しい法律の要点をわかりやすく解説

労働基準法とは、労働条件について最低基準を定めた法律のこと。本記事では、労働基準法の概要や目的、対象とならないケースなどについて解説します。

1.労働基準法とは?

労働基準法とは、1947年に制定さ...

36協定で決めること

36協定を締結したからと、制限なく時間外労働・休日労働させられません。36協定では、主に以下2点について具体的に定める必要があります。

時間外労働・休日労働する業務区分・範囲

時間外労働・休日労働が必要となる業務区分を細分化し、その範囲を明確にする必要があります。労働時間を各工程で独立して管理しているにもかかわらず、「製造業務」といったように一括りにしている場合、細分化できていません。

できる限り業務を細分化し、どの工程で時間外労働・休日労働が発生するのかを明確に定める必要があります。

時間外労働・休日労働させる具体的な理由

法定時間・休日を超える労働は、通常予見できない業務量の大幅な増加にともなって臨時的に必要になった場合のみ可能です。業務の都合上必要、やむを得ないといった恒常的な長時間労働を招く理由は認められません。

36協定を締結するにあたって、どういった業務で臨時的に限度時間を超えて労働させる必要があるのか、できる限り明確に定める必要があります。繁忙期の在庫管理や年度末の決算業務などが一例です。

残業とは? 定義、働き方改革、種類、36協定、残業時間

残業とは、標準労働時間を超えて行われる労働のこと。働き方改革でメスが入ったこともあり、残業について見直しを図っている企業も多いのではないでしょうか。

残業について、

残業とは何か

36協定

働き方改...

休日出勤とは? 法的な決まりや割増賃金の計算方法を簡単に

休日出勤とは、労働契約において労働義務がないとされている日に労働することです。ここでは、休日出勤となるケースや休日出勤手当の計算方法、立場によるルールの違いなどについて解説します。

1.休日出勤とは...

2.特別条項付き36協定とは?

36協定締結により法定労働時間・休日を超えた労働をさせられるものの、無制限の労働はできません。時間外労働には上限が設けられており、上限を超えて労働させる必要がある場合に締結するのが「特別条項付き36協定」です。

特別条項付き36協定は、臨時的かつ特別の事情があり、上限を超えた時間外労働を可能とする取り決めです。

これまで時間外労働の上限基準は、厚生労働大臣の告示によって定められていたものの、あくまで告示であり、罰則による強制力はありませんでした。よって、実質的に上限なく時間外労働させることが可能になっていたのです。

このような状況を改善するため、2019年4月の働き方改革法案の施行によって設けられた時間外労働の上限規制が、特別条項付き36協定です。

臨時的かつ特別の事情があって労使が合意する場合、特別条項付き36協定を締結できます。特別条項付き36協定では時間外労働について複数の規定があり、故意でなくとも違反した場合には罰則の対象となるため要注意。

下記で、特別条項付き36協定の具体的な内容をみていきます。

時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満

100時間未満は99時間以内であるため、月100時間を超えてしまうと違反となります。上限を100時間未満として、1か月の時間外労働・休日労働の合計時間数を定めることが必要です。

1年の時間外労働は720時間以内

1か月単位の上限時間とは別で守るべき時間外労働時間の上限です。休日労働時間数を除いて、1年間で720時間を超えた時間外労働はできません。

2〜6か月平均の上限は80時間以内

時間外労働・休日労働の2〜6か月すべての平均が1か月あたり80時間以内でなければなりません。すべての平均であるため、どこか1か月でも超えてしまった場合、違反となります。

上限拡大が適用されるのは年6回まで

36協定で定められた上限を超えて時間外労働できるのは、年6回まで。締結時に特別条項を適用する回数を定める必要があります。繁忙期など必要なときに特別条項を適用できるよう、計画的に回数を定めることがポイントです。

36協定の特別条項とは?|時間外労働が上限を超えた場合は?

36協定の特別条項とは、臨時的かつ特別な事情によって36協定で定められた時間以上の労働を可能とする取り決めです。2019年の改正によって、特別条項という形で時間外労働の上限規制が設けられました。

今回...

3.36協定における時間外労働(残業)の上限

36協定における時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」で、臨時的かつ特別の事情がない限り、この上限は超えられません。

臨時的かつ特別の事情で超えてしまう場合、特別条項付き36協定を締結する必要があります。ただし、特別条項付き36協定を締結したからと無制限に時間外労働・休日労働をさせることは不可能です。

前述したように、上限を超えて労働できるのは年6回まで、1年の時間外労働は720時間以内に収めるなど、特別条項付き36協定にも上限基準が設けられています。

36協定における残業時間の上限とは?【45時間を超えたら?】

1.36協定とは?

36(サブロク)協定とは、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を行う場合に労使間で結ぶ協定です。正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」であり、労働基準法36条にもとづ...

法定労働時間と所定労働時間の違い

36協定など法律上の時間外労働は「法定労働時間を超える労働」を意味します。法定労働時間は1日8時間・週40時間と一律です。一方、所定労働時は会社で定めた労働時間であるため、会社によって異なります。

残業代の算定基準を法定労働時間にするか所定労働時間にするかは、企業側が決められます。

しかし、時間外労働の上限については所定労働時間ではなく法定労働時間で考えなければなりません。所定労働時間を超える時間を「残業」と考えるケースも多いため注意が必要です。

所定労働時間とは? 決め方や法定労働時間との違いを簡単に

近年、残業問題やブラック企業といった言葉がよく取り上げられ、労働時間について考える機会が増えました。そんな現代で知っておくべき言葉に、所定労働時間というものがあります。

働く側、そして雇う側それぞれが...

4.時間外労働における割増賃金

法定労働時間を超えて時間外労働を行う場合、割増賃金を支払う必要があります。

- 月60時間以下の時間外労働 25%

- 月60時間を超える時間外労働 50%

- 法定休日の労働 35%以上

- 深夜労働(22時〜翌5時) 25%以上

2023年3月31日まで中小企業においては月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は25%でした。しかし、2023年4月1日より中小企業も50%となり、現在は一律で50%の割増賃金率が加算されます。

法定休日には法定労働時間が存在しないため、時間外労働に対する割増賃金は発生せず、35%以上の割増率のみ支払われます。

一方、深夜労働に対しては時間外労働の割増賃金が重複するため、時間外労働+深夜労働となった場合は50〜75%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

5.36協定の締結相手

36協定は使用者(会社)と労働者の代表で締結するものであるため、企業側から見た締結相手は従業員です。労働者の代表とは、主に次の者を指します。

- 労働組合(働者の過半数で組織した組合)

- 労働者の過半数を代表する者

36協定は、営業所や支店、工場や店舗など事業場ごとに締結するため、労働組合または過半数代表者も事業場ごとに選出します。

過半数代表者の選出要件

過半数代表者を選出する場合、以下要件を満たす必要があります。

- 労基法41条2号に規定する管理監督者ではない

- 36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票・挙手などにより選出されたものであって、使用者の意向にもとづき選出されたものでない

管理監督者とは部長や工場長など、労働条件の決定やその他労務管理において経営者と一体的な立場にある人のこと。

代表者は民主的に選出する必要があり、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確でなければなりません。選出時は雇用形態に関係なく、すべての労働者が手続きに参加できるよう取り計らう必要があります。

なお、使用者の意向によって選出された代表者によって締結された36協定は無効となります。

6.36協定が適用除外になるケース

新技術・新商品等の研究開発業務には、36協定が適用除外されます。適用除外となるのは上限規制です。

しかし1週間あたり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働者には、医師の面接指導が罰則付きで義務づけられています。

事業者は医師の意見を勘定し、必要に応じて当該労働者の就業場所や職務内容の変更、有給休暇の付与に対応する措置を講じなければなりません。

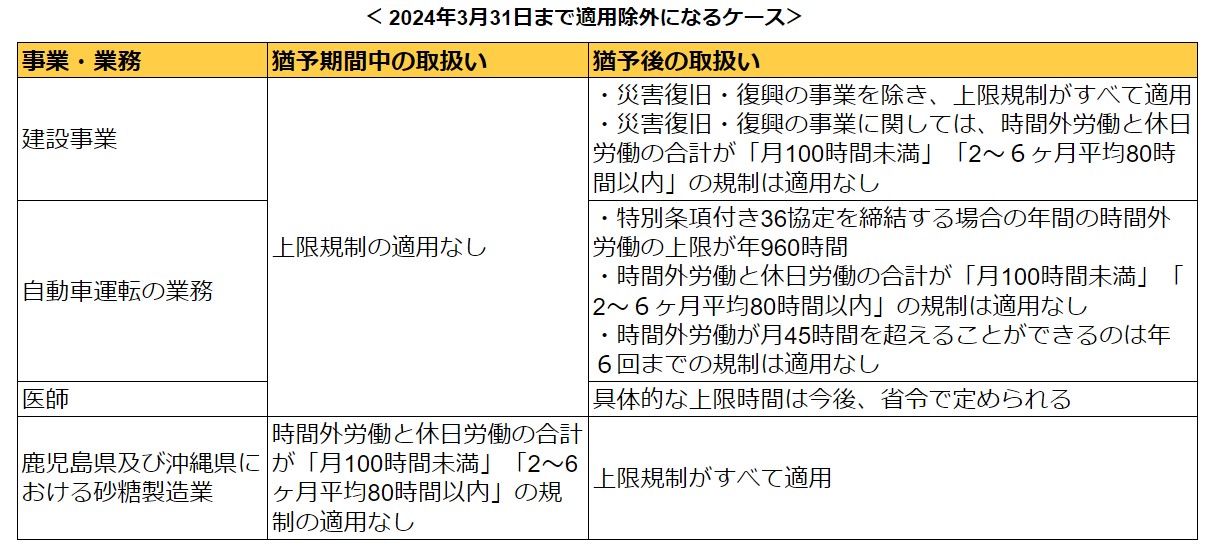

2024年3月31日まで適用除外になるケース

下記事業・業務においては、上限規制の適用が5年間猶予されています。猶予期間は2024年3月31日までであり、4月1日より猶予後の取扱いが適用されます。

適用除外になる労働者

36協定を締結しても、以下の労働者には適用されません。

- 18歳未満の年少者

- 妊産婦(妊娠中または産後1年を経過しない女性)

- 3歳未満の子供を療養している従業員

- 家族の介護を行う従業員

18歳未満の年少者には時間外労働を命じられず、休日・深夜労働についても厳しく規制されています。

また、妊産婦や子供を療養中の従業員、家族の介護を行う従業員については、免除の申し出がある場合に事業者は応じなければならないため、適用除外の扱いに相当します。

7.36協定締結の注意点

36協定締結時は、以下のポイントに注意しましょう。

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる

36協定を締結したからと、上限まで時間外労働・休日労働をさせていいわけではありません。

必要最小限にとどめることを前提に、どうしても法定労働時間を超えてしまう場合の上限として36協定が存在します。労使はこのことを十分に意識したうえで36協定を締結しましょう。

36協定の範囲内の残業でも安全配慮義務がある

36協定の範囲内での労働であるからと、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに変わりはありません。

労働時間が長くなるほど、過労死との関連性も高まります。1週間あたり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、そして月100時間または2〜6か月平均で80時間を超える場合、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まることに留意しましょう。

範囲内だからと安心せず、事業者は労働者の健康状態などをしっかりと観察・把握し、必要な措置を講じる必要があります。

安全配慮義務とは? 義務の範囲や罰則、違反対策など

安全配慮義務とは、企業が労働者に対して行う安全に関する配慮です。ここでは、安全配慮義務について解説します。

1.安全配慮義務とは?

安全配慮義務とは、企業が従業員に対して行う安全に関する配慮義務のこ...

限度時間を超えて働く労働者の健康・福祉を確保する

事業者は限度時間を超えて働く労働者の健康・福祉を確保するため、以下から労働者の状況・状態にあわせて適切な措置を講じる必要があります。

- 医師による⾯接指導

- 深夜業(22時〜5時)の回数制限

- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)

- 代償休⽇・特別な休暇の付与

- 健康診断

- 連続休暇の取得

- 心とからだの相談窓⼝の設置

- 配置転換

- 産業医等による助言・指導や保健指導

36協定は雇用形態に関係なく適用される

36協定はパートや契約社員など、雇用形態に関係なく労働者すべてに適用されます。しかし非正規雇用の従業員を含まずに36協定を締結した場合、非正規雇用の従業員に時間外労働や休日労働をさせられません。

非正規雇用の従業員に残業させないと決めている場合、そもそも届出は不要です。非正規雇用の従業員も含め、事業場すべての従業員に残業させる必要性がある場合、非正規雇用の従業員も含めて36協定を締結しましょう。

8.36協定に違反した場合の罰則

36協定に違反した場合「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。罰則を受けるのは会社の代表者のほか、労務管理担当者、上限を超えた従業員の直属の上司などの管理職です。

くわえて、労働基準法違反例として労働基準監督署から公表される可能性があります。

また、36協定を締結せず、あるいは労働基準監督署に届け出ずに法定労働時間を超える労働をさせた場合も「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」の対象です。法律で定められている以上、知らなかったでは済まされないため注意しましょう。

9.36協定の締結と届け出のやり方

36協定は締結し、労働基準監督署に届け出ることで発効します。ここでは、締結と届け出のやり方を手順ごとに解説していきます。

労働組合の代表または過半数代表者を選出

まずは労働組合の代表または過半数代表者を選出します。その後、事業場の従業員を代表して使用者と協議し、合意が得られれば36協定を締結します。

労使間で協議する

36協定は本社や支店、営業所、店舗など事業場ごとに締結するものです。一人でも時間外労働・休日労働をする必要がある場合には、締結しなければなりません。36協定書を作成し、以下内容を協議します。

- 労働時間を延⻑し、または休⽇に労働させられる場合

- 労働時間を延⻑し、または休⽇に労働させられる労働者の範囲

- 対象期間(1年間に限る): 1年の起算⽇、有効期間

- 対象期間における「1⽇ 」「1か⽉ 」「1年」について、労働時間を延⻑して労働させることができる時間⼜は労働させることができる休⽇

- 時間外労働+休⽇労働の合計が「⽉100時間未満 」「2〜6か⽉平均80時間以内」を満たすこと

特別条項付き36協定も締結する場合

特別条項付き36協定も締結する場合は、以下事項についても協議が必要です。

- 臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における1か⽉の時間外労働+休⽇労働の合計時間数 (100時間未満)、1年の時間外労働時間 (720時間以内)

- 限度時間を超えられる回数(年6回以内)

- 限度時間を超えて労働させられる場合

- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置

- 限度時間を超えた労働に係る割増賃⾦率

- 限度時間を超えて労働させる場合における手続

36協定を締結・36協定届の記入

内容に問題がなければ36協定を締結し、締結後は36協定届を記入します。36協定届は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

36協定届とは? 新様式、届出先、電子申請、押印、協定書

36協定届とは、法廷時間外労働や法定休日労働について届け出る書類のこと。36協定届とは何なのか、届出先や3つの届出方法、電子申請や注意点、必要なケースなどを解説します。

1.36協定届とは?

36協...

労働基準監督署に提出

作成した36協定届は、事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。提出後、36協定が発効します。

提出時に時間外労働の開始日である「起算日」を記載しますが、労働基準監督署への届け出は起算日までに行わなければなりません。過ぎてしまった場合、その間の時間外労働・休日労働は労働基準違反となります。

電子申請も可能

労働基準監督署の窓口に直接提出または郵送以外に、「e-Gov」を利用してネットから電子申請も可能です。電子申請なら事業場ごとではなく、本社で一括提出できます。「e-Gov」の利用には事前登録が必要になるため、早めに準備しておきましょう。

届け出後にやること

届け出後にやることは、労働者への周知と協定書の保管です。36協定を締結したことは、以下いずれかの方法で労働者に周知する必要があります。

- 常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける

- 書面で交付する

- 磁気テープや磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、かつ各作業場に労働者が記録内容を常時確認できる機器を設置する

提出した協定書は3年間の保管義務があるため、厳重に保管しましょう。36協定の適用期間は1年で、必要に応じて毎年更新する必要があります。更新する場合は期限が切れる前に新たに36協定を締結し、同じ手順で届け出ましょう。

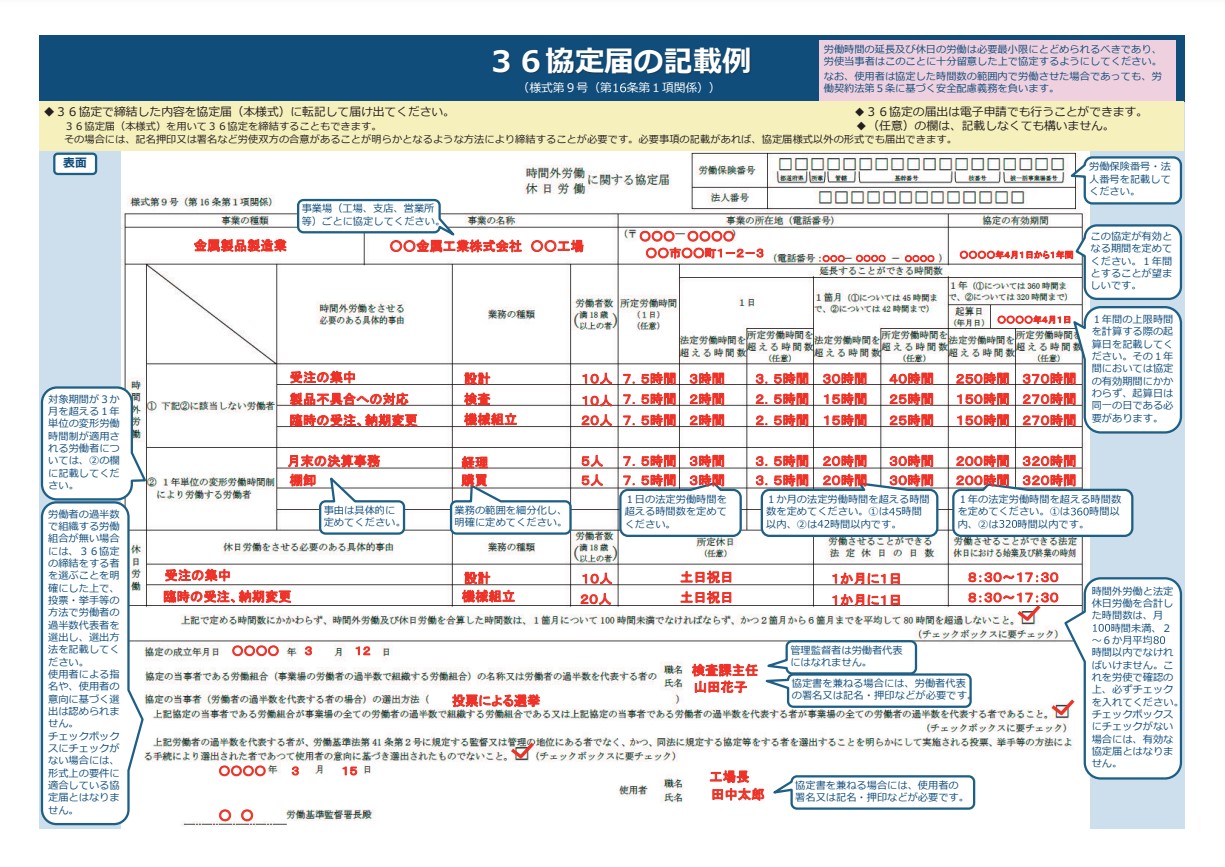

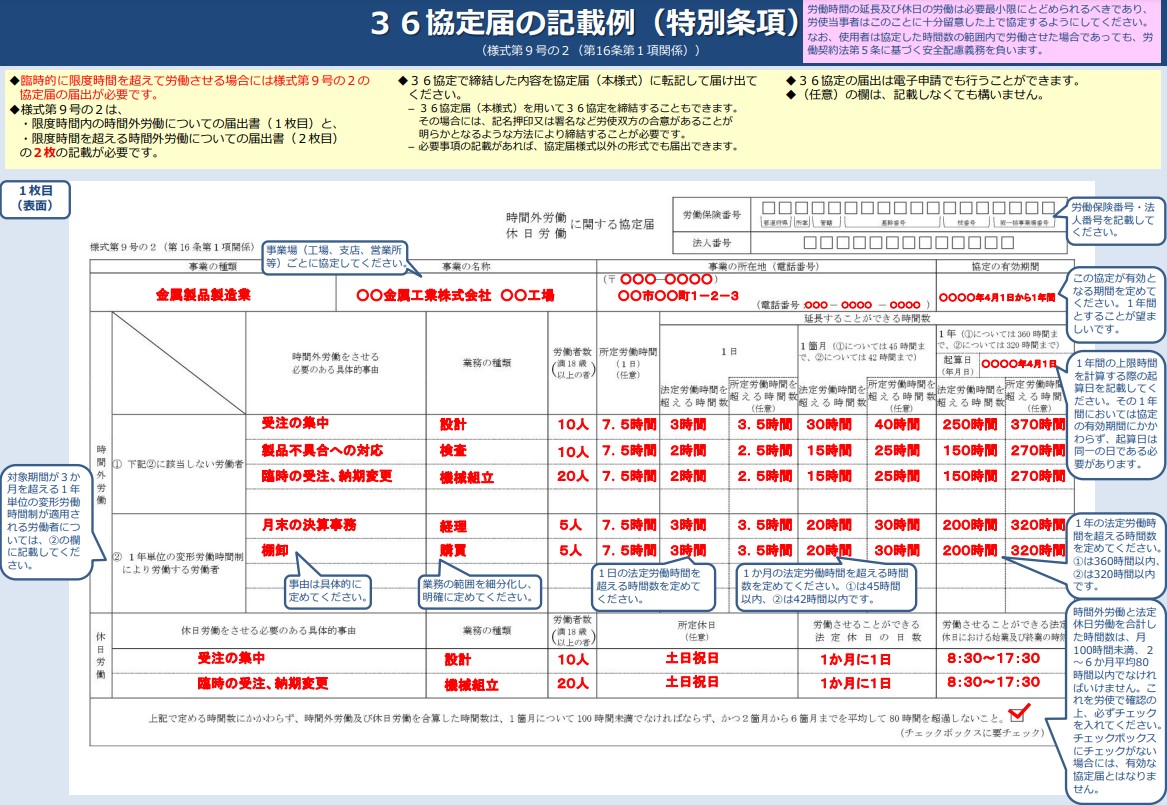

10.36協定の新様式とは?

36協定締結後に記入する36協定届は2021年4月に新様式になったため、旧様式を使用しないよう注意しましょう。36協定で使用するのは「様式第9号」、特別条項付き36協定は「様式第9号の2」となります。

旧様式からの変更点は「押印・署名の廃止」と「協定当事者に関するチェックボックスの新設」の2点です。下記は、厚生労働省による記載例です。

引用:厚生労働省「36協定届の記載例」

引用:厚生労働省「36協定届の記載例(特別条項)」

11.従業員に残業させる場合に留意したい点

あわせて、残業させる場合の留意点をみていきます。

勤怠管理を適切に行う

36協定を締結していても、限度時間を超えてしまっては罰則の対象です。限度時間を超えず協定の範囲内で残業するには、適切な勤怠管理が欠かせません。

適切な勤怠管理は、残業代を正しく計算するため、誰がどのくらい残業しているか、上限を超えて残業している従業員がいないかをモニタリングするためにも重要です。

休憩時間を設ける

残業でも適度な休憩が必要です。ただし、休憩を設けたからと上限ギリギリまで働かせていいわけではありません。

時間外労働はやむをえず発生してしまうものであり、発生した場合もできる限り労働時間を削減する努力をすることが前提です。残業中の休憩だけでなく、繁忙期が過ぎたあとに有給休暇とは別で休暇を付与するといった、従業員の心身の健康を確保する姿勢が大切です。