なお、1ヶ月あたりの残業時間の上限は原則45時間、年間では360時間を超えないように設定されていますが、特別条項を設けることで一時的に超過する場合もあります。

目次

1.36協定とは?

36(サブロク)協定とは、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を行う場合に労使間で結ぶ協定です。正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」であり、労働基準法36条にもとづく労使協定であるため「36協定」と呼ばれています。

原則、会社側は従業員に対して法定労働時間を超えた労働はさせられません。法定労働時間は1日8時間、週40時間、法定で定められた休日は毎週少なくとも1回です。

36協定を締結せずに法定労働時間以上、法定休日に労働をさせるのは違法となります。1日の労働時間が8時間を超える、または週の労働時間が40時間を超える場合、会社は届出が必要です。

36協定で取り決める内容

36協定を締結するにあたって、労使間では以下内容を取り決めます。

- 対象期間:1年間に限る

- 1年の起算日:対象期間の初日

- 有効期間

- 時間外・休日労働を行わせる必要のある具体的な事由

- 業務の種類:業務の区分は細分化し、業務の範囲を明確にする

- 労働者数:協定締結時の労働者数

- 法定労働時間数を超える上限時間数(1日、1か月、1年)

- 法定休日労働の日数、その始業・終業時刻

なお、労働基準法第106条では、36協定を締結していることについて従業員に周囲すると義務づけられています。

36協定の違反は罰則の対象

36協定に違反すると労働基準法違反に該当し、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金に科せられます。罰則だけでなく、労働基準監督署から違反を公表されるケースもあり、企業のイメージダウンを招くリスクもあるでしょう。

36協定とは? 残業時間の上限、特別条項などわかりやすく解説

36協定とは、従業員に時間外労働・休日労働をさせる際に締結しなければならない取り決めのこと。締結したからと無制限に時間外労働・休日労働させていいわけではなく、残業時間の上限や違反した際の罰則など、押さ...

2.36協定を締結した場合の残業時間の上限

36協定を締結したからと、際限なく労働させてよいわけではありません。締結後、残業時間は月45時間・年360時間の上限があり、臨時的な特別の事情がない限り、これを超えることはルール違反です。

また、臨時的かつ特別な事情により、労使が36協定の上限超過を認める「特別条項」つき協定を締結するのも可能です。ただし、この場合でも以下を守る必要があります。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満

- 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か月平均」「6か⽉平均」が全てひと⽉当たり80時間以内

- 時間外労働が⽉45時間を超えられるのは、年6か⽉が限度

特別条項の有無にかかわらず、1年を通して時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2〜6ヶ月の平均が80時間以内に収めなければなりません。

36協定の特別条項とは?|時間外労働が上限を超えた場合は?

36協定の特別条項とは、臨時的かつ特別な事情によって36協定で定められた時間以上の労働を可能とする取り決めです。2019年の改正によって、特別条項という形で時間外労働の上限規制が設けられました。

今回...

残業時間の上限は2019年に改定

これまで、時間外労働は厚生労働大臣の告示によって上限基準が定められていました。しかし上限が定められているだけで罰則による強制力がなく、特別条項を設けることで上限なく時間外労働させることが可能となっていたのです。

それが改正により上限が法律によって定められ、強制力が付与されました。上限規制は2019年4月1日から、中小企業は1年間の猶予付きで2020年4月1日から施行。2024年3月現在は、ほぼすべての企業において36協定の残業時間の上限規制が適用されています。

3.36協定の上限規制に違反した場合の罰則

上限規制に違反した場合、労働基準法第32条違反として6か月以下の懲役また30万円以下の罰金が科されます。罰則の対象は、以下規定に違反した場合です。

- 休日労働を含め、時間外労働時間の上限が月100時間未満、年720時間以内

- 2〜6か月の時間外労働時時間の平均が80時間以内

- 月45時間を超えて労働させられる限度は年6か月まで

法律で明記されているため、企業には正確な勤怠管理が求められます。

4.36協定の時間上限を超えないための対策

36協定の時間上限を超えると罰則の対象になるだけでなく、従業員にも大きな負担がかかります。また、上限を超えた企業は労働基準監督署によって公表されるケースもあり、企業イメージの低下につながりかねません。

従業員の健康と企業イメージを守るため、時間上限を超えないための対策を講じることが大切です。ここでは、企業がすぐに取り組める対策をご紹介します。

システムによる勤怠管理

時間上限を超えないためには、従業員の労働時間を正確に把握することが必要です。正確に把握できていないことで意図せず上限を超えてしまっても、罰則は避けられません。

従業員数が多いほど正確な勤怠管理は難しいため、システムの活用がオススメです。正確な残業時間が把握・可視化できるだけでなく、複雑な残業代の計算も同時に行ってくれます。

また、システムによっては残業時間や従業員のパフォーマンスなどをマトリクス分析でき、時間内労働の必要性や妥当性の判断にも役立つのです。

就業規則の改定

特別条項つき36協定を締結するにあたって、月60時間を超える時間外労働には50%を超える割増賃金率を定める必要があります。

たとえば、深夜の時間帯に1ヶ月60時間を超える法定時間外労働を行った場合、深夜割増賃金率25%と合わせて合計75%以上の割増賃金を加算するのです。

また、割増賃金の代わりに有給休暇を付与してもかまいません。代替休暇制度の導入には過半数組合、ない場合には過半数代表者との間で労使協定の締結が必要です。

規定を知らずに適切な割増賃金や代替休暇が従業員に付与されない事態を防ぐためにも、これらの内容を就業規則に記載し、従業員に必ず周知しなければなりません。

就業規則とは?【要点を簡単に】作成・届出の方法と流れ

就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する使用者が作成しなければならない規定です。職場のルールや労働条件に関わる内容が記載されているため、従業員もその内容を把握しておく必要があります。

ここでは、

...

評価制度の見直し

時間外労働してでも成果を出せば評価されるシステムでは、組織全体の時間外労働を助長してしまいかねません。成果は重要な指標であるものの、同時に時間当たりの成果や生産性にも着目することが必要です。

短い時間で成果を上げるほど評価に値する評価制度であれば、必然的に従業員も生産性を意識して働けるでしょう。

生産性が高まれば時間外労働も起こりにくく、従業員もメリハリをつけて取り組めます。従業員は定時に帰宅できるためプライベートを充実でき、企業側は残業代の削減もできてお互いに良い影響をもたらすでしょう。

人事評価制度とは? 目的や仕組み、種類や手法、導入手順を解説

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...

残業や休暇に関する新制度の導入

決められた日は定時に帰る「ノー残業デー」や企業独自の「リフレッシュ休暇」など、時間外労働や法定休日が必然的に違反とならないような制度の導入も有効です。また、フレックスタイム制度の導入もオススメといえます。

コアタイムに必ず勤務すれば出社・退社時間は自由です。また個々のスケジュールに合わせて柔軟に動けるため、限られた時間で成果が出しやすくなる効果も期待できます。

ただ制度を導入するだけでなく、制度が活用しやすい環境を整えるのも必須です。導入後の効果も確認し、時間外上限を超えないためにどれだけ貢献しているかをチェックしながら制度を整えていきましょう。

リフレッシュ休暇とは?【メリット・デメリット】有給、無給

リフレッシュ休暇とは、従業員のリフレッシュを図るために企業が独自に設ける休暇制度です。メリットとデメリット、有給休暇との違い、日数や条件などについて解説します。

1.リフレッシュ休暇とは?

リフレッ...

フレックスタイム制とは?【どんな制度?】ずるい?

フレックスタイム制とは、従業員が始業・終業時刻などの労働時間を自ら決められる勤務体系のことです。

目的、導入率、メリット・デメリット、働き方改革関連法による新フレックスタイム制、導入方法などについて紹...

マネジメント層の意識改革

上司が残業しているから帰りにくいといったような雰囲気が社内に広がっているケースもあるでしょう。この場合、マネジメント層が率先して定時に帰るようにする、残業しないよう部下の業務を管理するなど、従業員に対して働きかけることも対策のひとつです。

とはいえ、いきなり意識改革するのは難しいもの。まずは企業側から管理職に向けて36協定や残業による悪影響を理解してもらうことも大切です。

管理職だからと36協定について詳しく理解しているとは限りません。規定を理解したうえで残業削減の働きかけができるよう教育するのもときには必要です。

5.36協定の上限規制の対象外になる職種

以下、事業・業務・職種は上限規制の適用が猶予・除外となります。

| 猶予期間中の取扱い(2024年3月31日まで) | 猶予後の取扱い(2024年3月31日以降) | |

| 建設事業 | 上限規制の適用なし | ・災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。 ・災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休⽇労働の合計について「①⽉100時間未満」「②2〜6か⽉平均80時間以内」とする規制は適用されません。 |

| 自動車運転の業務 | 上限規制の適用なし | ・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。 ・時間外労働と休⽇労働の合計について「①⽉100時間未満」「②2〜6か⽉平均80時間以内」とする規制は適用されません。 ・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か⽉までとする規制は適用されません。 |

| 医師 | 上限規制の適用なし | 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされています。 |

| 新技術・新商品等の研究開発業務 | 猶予期間なく適用が除外 | 猶予期間なく適用が除外 |

6.36協定の締結方法

36協定は、以下の手順で締結します。

- 労働者代表の選出

- 労使間で協議し、締結

36協定は使用者と労働者代表の間で締結するもので、過半数労働者が組織する労働組合、ない場合には労働者の過半数代表者が労働者代表となります。

管理監督者は労働者代表にはなれず、代表者は使用者の意向で選出せずに投票や挙手といった方法で選出することが必要です。

1のステップで選出した代表者と使用者で時間外労働時間について合意が取れたら、労働基準監督署に提出する書類を作成・届け出ます。受理されれば締結が完了し、以後36協定が適用されるのです。

7.36協定届の書き方

2019年の改定より、36協定届の様式が新しくなりました。届出は、用途に応じて以下7種類の様式があります。

| 様式 | 用途 |

| 第9号 | ⼀般労働者について、時間外・休⽇労働を⾏わせる場合 |

| 第9号の2 | 限度時間を超えて、時間外・休⽇労働を⾏わせる場合 |

| 第9号の3 | 新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休⽇労働を⾏わせる場合 |

| 第9号の4 | 適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務に係る時間外・休⽇労働を⾏わせる場合 |

| 第9号の5 | 適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務において、事業場外労働のみ |

| 第9号の6 | 適用猶予期間中において、労使委員会の決議を届出する場合 |

| 第9号の7 | 適用猶予期間中において、労働時間等設定改善委員会の決議を届出する場合 |

届出には、以下内容を記載します。

- 時間外労働が必要な業務とその業務に従事する従業員数

- 1日、1か月、1年ごとで時間外労働をさせられる時間数

- 休日労働の日数

- 休日労働をさせる場合の始業・終業の時刻

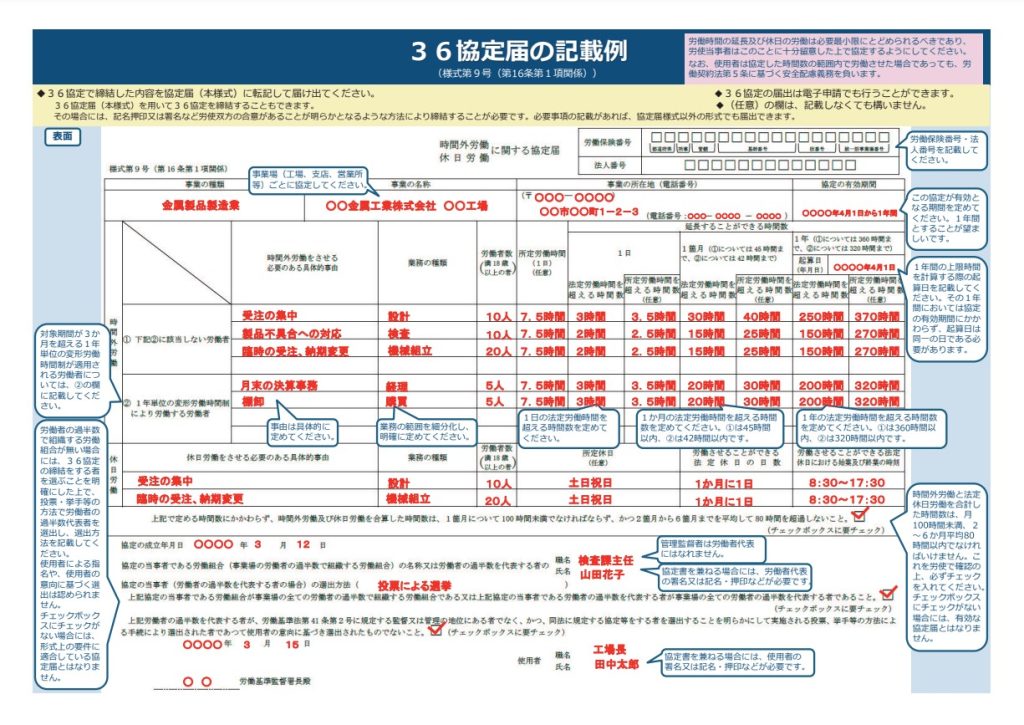

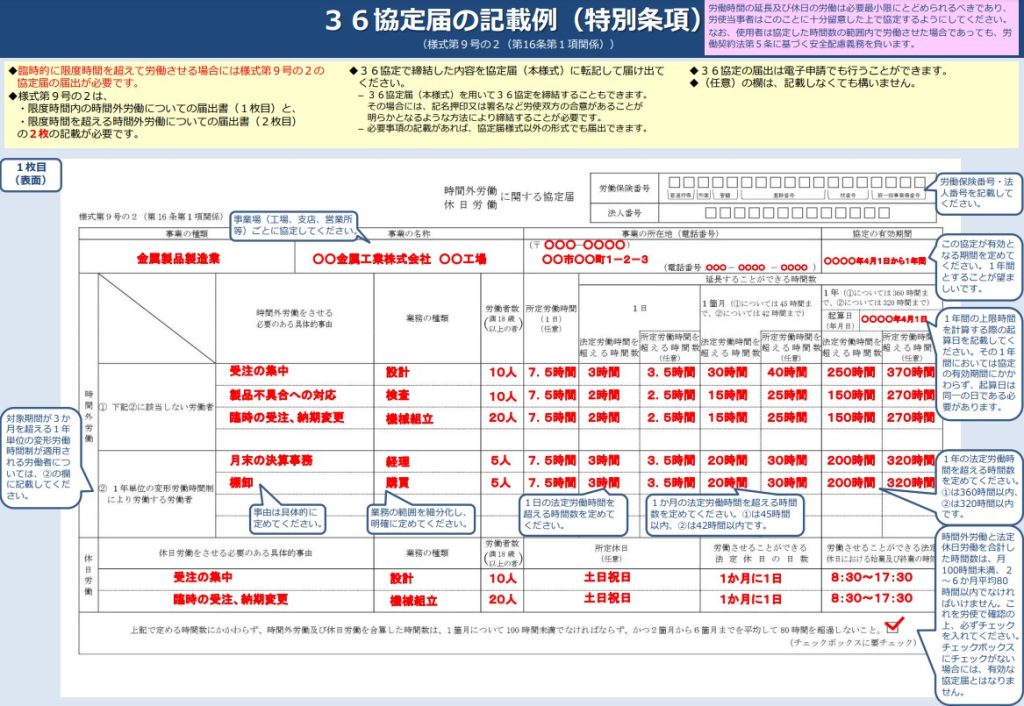

厚生労働省からは、36協定届の記載例が公開されています。

引用:厚生労働省「36協定届の記載例」

引用:厚生労働省「36協定届の記載例(特別条項)」

36協定届の提出方法と提出期限

提出先は、各都道府県の所轄労働基準監督署長です。36協定届は事業場ごとに作成するため、事業場を管轄する労働基準監督署が提出先となります。

提出方法は「窓口に持参」「郵送」「e-Gov(イーガブ)から電子申請」の3つ。電子申請の場合は、事前にe-Gov(イーガブ)のアカウント作成が必要です。

決められた提出期限はなく、36協定を締結した時点で届出可能であるものの、届出をしていないと協定の効力は発生しません。そのため、対象期間にかかる起算日までに届出を行う必要があります。

さかのぼって届出はできず、届出していない間の時間外労働や法定休日の超過は違反となるため要注意です。

36協定届とは? 新様式、届出先、電子申請、押印、協定書

36協定届とは、法廷時間外労働や法定休日労働について届け出る書類のこと。36協定届とは何なのか、届出先や3つの届出方法、電子申請や注意点、必要なケースなどを解説します。

1.36協定届とは?

36協...