従業員エンゲージメントを見える化して、離職改善&生産性アップ。

タレントマネジメントシステムで、時間がかかるエンゲージメント調査を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

エンゲージメントが高いと、仕事の成果や業績が向上する可能性が高まります。企業がエンゲージメントを高めるためには、従業員が自分の能力を発揮できる環境を整えることが求められます。

目次

【エンゲージメント解説資料をプレゼント】

エンゲージメントを高める効果や高めるためのポイントがわかる

資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

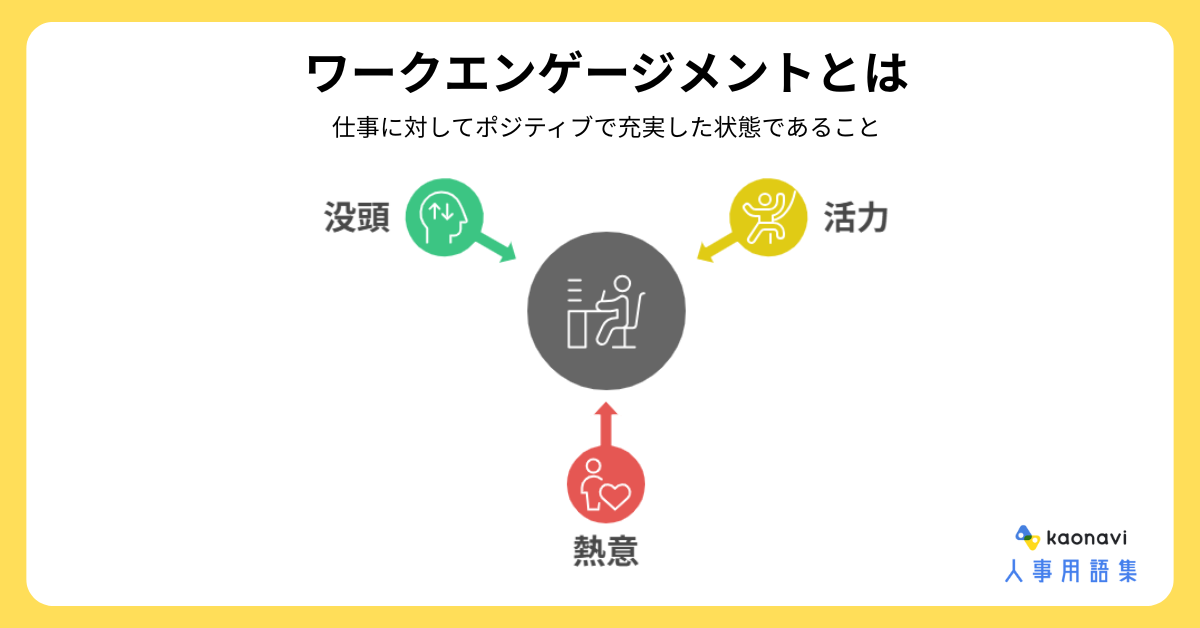

1.ワークエンゲージメントとは?

ワークエンゲージメントとは、仕事に対してポジティブで充実した状態であることを示す言葉です。その内容は、仕事に対する「活力」「熱意」「没頭」の3つの要素で構成され、働きがいという言葉で言い換えられます。従業員のワークエンゲージメントの向上に取り組むことで、生産性向上や離職率低下などの効果が見込めます。

厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、ワークエンゲージメントを「仕事にやりがい(誇り)を感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得ている状態」と定義しています。

この定義にも見られるように、「仕事が楽しい」「やりがいがある」という一時的な感情だけでなく、仕事から活力を得て、いきいきと、そして持続的に仕事に打ち込んでいる状態こそが、ワークエンゲージメントが高い状態と言えます

参考 ワークエンゲージメントとは働き方・休み方改善ポータルサイト3つの要素

ワークエンゲージメントは仕事に関する以下の3つの要素が満たされている心理状態のことをいいます。

- 活力

- 没頭

- 熱意

では、3つの要素とはそれぞれどのような状態を示すのでしょうか?

参考 経営論集/第6号『ワーク・エンゲイジメントの国内での研究動向および浸透について』東京成徳大学・東京成徳短期大学①活力

”仕事中の高い水準のエネルギーや心理的な回復力、仕事に費やす努力をいとわない気持ち、困難な状況に直面した時の粘り強さなどがある状態”

②没頭

”仕事にのめり込んでいる時の幸福感、時間が早く経つ感覚、仕事から頭を切り離すのが難しい感覚などがある状態”

③熱意

”仕事に強く関与し、仕事に意味を見出し、熱中し、誇りを持ち、挑戦しようという意欲を感じている状態”

関連概念

従業員のメンタル面の健康度を示す関連概念はほかにもあります。

「活動水準」と「仕事への態度・認知」の2軸でわけた場合に以下の4つの領域がうまれます。

- ワークエンゲージメント

- ワーカホリズム(ワーカホリック)

- リラックス

- バーンアウト(燃え尽き症候群)

4つの関連概念の中で特徴的なものを見ていきましょう。

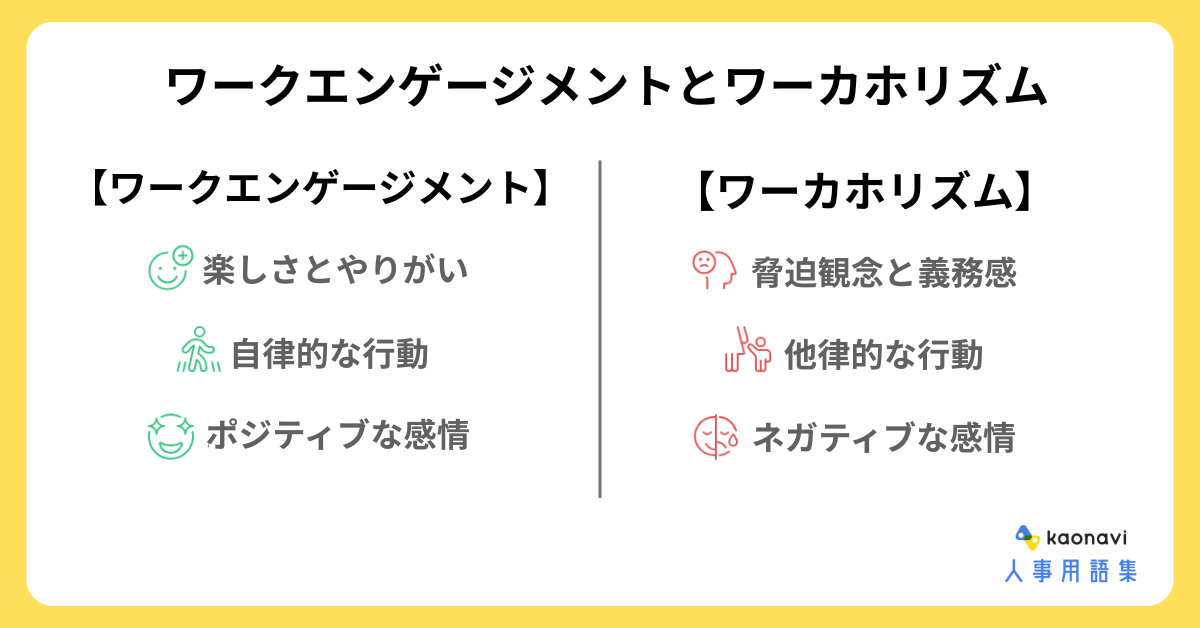

ワーカホリズムとワークエンゲージメントの違い

ワーカホリズムは、仕事に対する活動性は高いものの、「〜しなければならない」という強迫観念や義務感から仕事に過度にのめり込む状態です。仕事への向き合い方がネガティブであり、心身の不調や健康リスクにつながりかねません。

ワークエンゲージメントが高い人は「仕事が楽しい!」とポジティブな感覚で仕事に取り組んでいる状態です。

ワーカホリズムとワークエンゲージメントは、ともに「活動水準」がプラスの領域にあるので同じような意味を持つように見えますが、「仕事への態度・認知」軸、すなわち「仕事に対する(内発的)な」動機づけで大きな相違点があります。

対概念「バーンアウト」

ワークエンゲージメントと対極に位置するのが「バーンアウト」です。

「燃え尽き症候群」という名でも知られている心理状態で、仕事に献身的に没頭したにもかかわらず、本人が期待した結果が得られないといった不満感・疲労感で社会的活動を停止し、意欲を喪失してしまう状態のことです。

バーンアウト(燃え尽き症候群)とは? 症状、立ち直り方

無気力だったり、欠勤が続いたりする社員がいるとき、バーンアウトを疑ってみることも必要です。バーンアウトは燃え尽き症候群ともいわれ、企業のみならず広く社会に問題を投げかけています。

バーンアウトとは何...

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

●1on1の進め方がわかる

●部下と何を話せばいいのかわかる

●質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【エンゲージメント調査の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決】

タレントマネジメントシステム「カオナビ」を使って、人事業務を効率化した実績多数!

●調査シートを自在に作成できる

●パルスサーベイなど様々な調査ができる

●調査票の配布や回収がクラウドで完結できる

●集計したデータをそのままグラフで見える化できる

●自社で調査できるから費用を抑えられる

2.ワークエンゲージメントの尺度と測定方法

ワークエンゲージメントを高めるには、まず現状について把握するところからはじめます。

従業員のワークエンゲージメントを把握する3つの方法について紹介いたします。

- MBI-GS

- OLBI

- UWES

①MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)

ワークエンゲージメントの測り方のひとつは「MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)」です。

MBI-GS とは「」の頭文字をとったものです。この測定方法ではワークエンゲージメントそのものの測定ではなく、対概念であるバーンアウトを測定をします。

つまり、MBI-GSで得た結果が低ければワークエンゲージメントが高い、反対に結果が高ければワークエンゲージメントは低いということになります。

- 疲労感×5項目

- シニシズム×5項目

- 職務効力感×6項目

の計16項目の質問に対して得た回答を測定結果として得るというものです。

参考 The Japanese Journal of Psychology『日本版MBI-GS (Maslach Burnout Inventory-General Survey)の妥当性の検討1』J-STAGE②OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)

MBI-GSと同様に、バーンアウトを測定することでエンゲージメントの測定を行うのが「OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)」です。

質問内容は「疲弊」と「離脱」というネガティブな2因子で構成されています。OLBIの測定結果が低ければ低いほど、ワークエンゲージメントが高いという証になります。

③UWES(Utrecht Work Engagement Scales)

ワークエンゲージメント自体を測定する方法としては「UWES(Utrecht Work Engagement Scales)」があります。

- 活力

- 没頭

- 熱意

の3つの尺度を17の質問項目に盛り込み、質問形式で測定します。

ワークエンゲージメントの測定方法として高い安定性を持つため、最も広く使用されています。

日本版UWES、短縮版UWES

国内では日本人労働者に合わせた日本版UWESもよく用いられます。9つの質問に限定された短縮版となっており、簡易な測定を可能としています。どちらも、質問項目に対して5段階スケールなどで従業員に回答を求めます。

ワークエンゲージメントを高めるには、現状のエンゲージメント状態の把握が重要です。

カオナビなら、人材情報の一元化&見える化で、人事施策に必要な情報をしっかり把握。

調査機能でエンゲージメントの把握も簡単です。

無料PDFのダウンロードは ⇒ こちらから

3.ワークエンゲージメントを高めるには?

ワークエンゲージメントが高いということは、従業員が主体的に仕事に取り組んでいる状態であることの証になります。

ワークエンゲージメントを高めるためにどうしたらよいのでしょうか。ワークエンゲージメントの向上要因は大きくわけて2つあります。

- 仕事の資源

- 個人の資源

①仕事の資源

ひとつは「仕事の資源」です。

- 仕事量などの負担を減らす

- 仕事に対する負担感による悪影響の緩和

- モチベーションを高める

といった役割を果たす要因のことで、具体的には、

- 上司や同僚のサポート

- 仕事に対する裁量権・パフォーマンスのフィードバック

- トレーニングの機会

- ミッションの多様性

- コーチング

といったものが該当します。

ワークエンゲージメントは仕事の資源が多ければ多いほど高まりをみせていくことがこれまでの研究で明らかになっています。

コーチングとは? 意味、ビジネスでの効果、やり方を簡単に

コーチングは、運動や勉強、技術の指導において、学習や成長を促進するアプローチです。この方法は、クライアントの潜在能力に働きかけ、最大限に力を引き出すことを目的としています。単なる指導にとどまらず、相...

フィードバックとは? 意味・使い方・効果と具体的なやり方をわかりやすく解説

部下のモチベーションを上げ、目標を達成させるための「フィードバック」とは?

スキルや個人の特徴を踏まえながら管理できる「カオナビ」がおすすめ!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp...

②個人の資源

もうひとつのワークエンゲージメントを高める要因は「個人の資源」です。

個人の資源は、

- 心理的ストレスを軽減させる

- モチベーションをアップさせる

ための自分自身の内的要因のことです。

具体的には、

- 自己効力感

- 組織内部での自尊心

- 仕事や職場に対する楽観性

といったものが含まれています。

仕事の資源を増やしていくと個人の資源も増え、その逆も起こる、非常に密接な関係性があります。

自己効力感を高めるには?

個人の資源の中でも、特にワークエンゲージメントとの相関が高いのが「自己効力感」です。

自己効力感とは与えられた課題に対して「自分ならできる」「自分ならきっとやり遂げられる」と思える自信の源となるものを指します。

- タイムマネジメント

- コミュニケーション

などのスキルをみがくことで仕事をうまく進められ、自己効力感を得られやすいので、そういったスキルを伸ばす研修を用意してもいいかもしれません。

自己効力感とは? 自己肯定感との違いや高める方法を簡単に

1.自己効力感とは?

自己効力感とは、目標達成に必要な能力を自分が持っていると認識することです。簡単に表現すると「自信」です。具体的には、自身の能力や過去の経験から、取り組もうとしている行動に対...

従業員(部下)のエンゲージメントを高めるなら、現状に即したフィードバックが大切です。そして質の高いフィードバックは、スキルや個性といった情報の把握から。

カオナビのデータベース機能なら、フィードバックに必要な情報がすぐに見つかります!

⇒ 詳しくはこちらから

4.エンゲージメント向上が組織に与えるメリット

個々のエンゲージメントが向上すると、組織にはどのような結果や効果を与えるのでしょうか。

エンゲージメントは、

- 心身の健康

- コミットメント

- 離職の意思

- パフォーマンス

といった要素同士に深い相関関係をもたらすことがわかっています。

たとえばエンゲージメントが向上すればストレスも少なく、睡眠の質も良好な健康状態になります。自己啓発などにも積極的で、意欲的に組織の抱える業務をこなしていけるため、仕事のパフォーマンスや成果が上がります。また、エンゲージメントが高まることにより転職や退職への思いが低くなります。

このように、エンゲージメントの向上は多方面に好循環を生み出すということがわかります。

①心身の健康(メンタルヘルス)

ワークエンゲージメントは、慢性的なストレス状態や燃え尽き症候群(バーンアウト)とは真逆の状態として位置づけられています。仕事に活力を持って取り組める状態は、従業員自身のメンタルヘルスを良好に保ち、心理的な疲弊や離職につながる深刻なストレスを予防する効果があります。

さらに、このような前向きな精神状態は、チームや組織全体にも好影響を与えるのです。個々の従業員がポジティブなエネルギーを発していれば、職場には自然と活気が生まれ、同僚同士の信頼や協調性、円滑なコミュニケーションも促進されます。

結果として、組織全体がより柔軟で創造的な風土へと進化していくのです。

②コミットメント

ワークエンゲージメントが高まると、仕事そのものだけでなく同僚や組織全体に対してもポジティブな発想がうまれ、職務への満足感が高まります。

組織に対する貢献度も高まりを見せますのでコミットメントそのものが向上します。

コミットメントとは? ビジネスでの意味や使い方をわかりやすく

コミットメントとは公約、責任を持った約束などの意味があります。ビジネスシーンでも多用されるコミットメントについて深く掘り下げていきます。

1.コミットメントとは?

コミットメントとは、責任のある約束...

③離職の意思

厚生労働省が発表した『令和元年版 労働経済の分析』では、従業員のワークエンゲージメントの高さが、離職率の低下および新入社員の定着率向上と明確な相関関係にあることが示されています。

仕事に意味ややりがいを見いだせる従業員は、自律的に困難を乗り越える力を備え、日々の業務に熱心に取り組む傾向があります。その結果、組織への帰属意識が自然と強まり、職場に対する信頼や満足感も高まるため、「辞めたい」と感じることが少なくなるのです。

このようなポジティブな状態が続けば、新たな人材を採用したり、育成したりするためにかかるコストを削減でき、組織としての持続可能性や中長期的な発展にも大きく貢献します。

参考 令和元年版 労働経済の分析 -働き方の多様化に応じた人材育成の在り方について-厚生労働省④パフォーマンス

ワークエンゲージメントが高くなれば

- 最新技術を学びたい

- 経営技術をみがきたい

- 語学力を伸ばしたい

といった動機から自己啓発学習の機会も増えます。

学習により力を伸ばした従業員は質の高い業務を積極的に行うだけでなく、役割行動やそれ以外の業務にも前向きに取り組むことが分かっています。

エンゲージメント調査の実施には様々なメリットがありますが、調査シートの配布や回収は大きな負担です。

カオナビなら調査シートの一斉配信と回収が簡単!

未回答者の洗い出しも可能で、リマインドも一括で終わります。

無料の資料のダウンロードは ⇒ こちらから

5.ワークエンゲージメントを向上させる施策のチェックリスト

人事担当者向けチェックリスト

ワークエンゲージメントの向上は、従業員全体の生産性や定着率を高める重要な要素です。組織文化をつくる上で、人事部門の果たす役割は大きく、制度や環境整備の中心的存在です。まずは、以下のチェックリストを参考に、自部門から変革の一歩を踏み出しましょう。

▢ ワークエンゲージメントに関する課題(離職率・モチベーション低下など)を、具体的なデータを用いて経営層に報告する

▢ 全社員を対象に、UWESなどの信頼性ある尺度を用いた定期サーベイを実施し、現状を可視化する

▢ 従業員が仕事を主体的にデザインできる「ジョブ・クラフティング」研修・ワークショップを企画・運用する

▢ 上司と部下の関係性強化を目的に、1on1ミーティング研修や「CREWプログラム」などの対話の場を整備する

▢ 報酬や評価だけでなく、感謝・称賛といったポジティブフィードバックを促進する制度の導入を検討する

管理職(マネージャー)向けチェックリスト

チームのワークエンゲージメントを高めるカギを握るのは、現場で日々マネジメントを行う管理職の方です。一人ひとりが意欲的に働ける環境づくりのために、以下のアクションを実践してみましょう。

▢ メンバー各自の「得意なこと」や「関心のあること」を把握し、それに応じた業務配分を行う

▢ 提案や工夫を否定せず、自律性を尊重する姿勢をマネジメントの中に取り入れる

▢ 1on1ミーティングでは、成果の話だけでなく、仕事のやりがいや不安、課題についても丁寧に対話する

▢ チームの目標と個人業務のつながりを明確に示し、仕事の意味づけをサポートする

▢ メンバーの成功や努力に対して、具体的な言葉で感謝や賞賛を日常的に伝える

ワークエンゲージメントの向上に役立つ「1on1」とは?

質の高い質問方法や、部下との話す内容について解説!

⇒資料を無料ダウンロードする

まとめ

ワークエンゲージメントは、活力・熱意・没頭が満たされている精神状態を指します。ワークエンゲージメントの高い従業員は、ポジティブな精神状態で継続的に業務を遂行していくことが分かっています。

従業員一人ひとりのワークエンゲージメントが高まれば、企業全体の生産性も大きく向上するだけでなく、新しい発想や独創的でチャレンジングな企業活動が生み出されるかもしれません。

ワークエンゲージメントの測定には、いくつかの方法があります。自社に合った測定方法を選び、実行に移してみましょう。

【従業員エンゲージメントでこんなお悩みありませんか?】

●優秀人材の離職を止められない

●エンゲージメントが把握できていない

●エンゲージメント向上の打ち手がわからない

●エンゲージメント調査に時間が掛かり過ぎている

●エンゲージメント調査のコストが気になる

こうした従業員エンゲージメントの悩みを

効率的なシステムと充実サポートで解決に導きます。

タレントマネジメントシステム「カオナビ」

紹介資料の無料ダウンロードはこちらから

ワークエンゲージメントのQ&A

①仕事の資源とは、上司や同僚のサポート、仕事に対する裁量権、パフォーマンスのフィードバック、トレーニングの機会、ミッションの多様性など。

②個人の資源には、自己効力感、組織内部での自尊心、仕事や職場に対する楽観性などが該当します。

仕事そのものだけでなく、同僚や組織全体に対してもポジティブな発想が生まれやすく、職務への満足感を高く持つ傾向にあります。

一般的には、3ヶ月から半年程度で初期的な変化が現れ始め、1年以上の継続的な取り組みによって、離職率の低下や生産性の向上といった具体的な成果が実感できるようになると考えられています。

長期的な視点と、定期的な効果測定が重要です。

大企業のような大規模な福利厚生や給与体系の改善が難しくても、社員一人ひとりの主体性やチーム内の人間関係に焦点を当てた施策は、少ないコストで大きな効果を生み出せる可能性があります。

一方、ワークエンゲージメントの測定は、「仕事そのものへの充実感や熱意」といった、個人の内発的な状態を測るものです。

給与は高いが仕事にやりがいを感じていない社員は、満足度調査では高いスコアでも、ワークエンゲージメントは低いという結果になる可能性があります。両者は補完的な関係にあり、どちらか一方ではなく両方を測定することで、組織のより深い課題が見えてきます。