毎月の給与明細の印刷・封入作業をペーパーレス化でなくしませんか?

「ロウムメイト」で時間が掛かっていた給与明細発行業務を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

会社の就業規則や労働契約に基づき、職務内容や責任範囲、企業規模によって金額が異なります。また、基本給は各種手当やボーナスの計算基準となり、法定福利費の算出にも影響します。

労働基準法では、基本給の定義や支払い方法が規定されており、適切に管理することが求められています。

目次

初期費用無料! めんどうな紙の給与明細の発行がWEBでカンタンに。「ロウムメイト」の資料ダウンロードは ⇒ こちらから

1.基本給とは?

基本給とは、残業代や各種手当を含まない給与の基本となる賃金のことです。毎月の給与は基本給に各種手当がプラスされ、そこから税金や社会保険料が引かれて支給されます。基本給が高いからといって月収が高いとは限らないため、実際の支給額と基本給は異なる点を押さえておきましょう。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

・1on1の進め方がわかる

・部下と何を話せばいいのかわかる

・質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【毎月の給与明細発行にかかるコストを大幅削減】

ロウムメイトなら初期費用無料でリーズナブルに給与明細発行業務を効率化!

●給与・賞与明細、源泉徴収票をWEBで配付できる

●毎月の印刷・封入作業をなくし業務効率化できる

●印刷代や郵送費などのコストを削減できる

●PCやスマホで確認できるから再発行の手間をなくせる

●給与計算システムと連携できる

2.基本給との違いを知っておきたい用語一覧

給与に関する言葉にはさまざまな種類あり、基本給と混同しやすいものもあります。求人票や給与明細を正確に読み取るためにも、給与に関する言葉を押さえておくことも大切です。ここでは、基本給との違いを知っておきたい用語を解説します。

給与

給与とは、会社から支給されるすべての報酬です。所得税法28条には、給与について以下のように明確な定めがあります。

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう

給与は原則現金で支払われるものの金銭のみとは限らず、労働協定で現物支給が認められている場合、給与に値します。ボーナスを自社製品で支払うといったケースが一例です。

給与とは?【意味を簡単に】給与所得控除、計算方法、手取り

給与とは、労働者が会社から受け取る報酬すべてのことです。ここでは給与と給料の違いや給与明細の確認ポイント、雇用契約について解説します。

1.給与とは?

給与とは、企業などの雇用主から従業員に対して支...

固定給

固定給は、毎月受け取る金額が固定されている賃金です。通勤手当や家族手当など変動しない各種手当が含まれている点が基本給との違いです。残業代のような月によって変動する手当は含めません。

額面

額面とは、給与と同じ意味で、基本給と各種手当を合算した総支給額のことです。額面給与と呼ぶこともあり、実際に振り込まれる額とは異なります。求人票に記載されている給与は額面であることが多く、年収は「額面+賞与」で算出されます。

手取り

手取りとは、額面から税金や社会保険料を引いたお金で、実際に振り込まれる金額のこと。額面から引かれるお金には、所得税や雇用保険料、住民税や厚生年金保険料、健康保険料や介護保険料があります。手取りは、額面のおよそ70〜80%ほどといわれています。

月給・月収

月給とは、「基本給+固定手当」で算出される賃金です。固定手当とは、家族手当や住宅手当、役職手当など毎月固定で支給されるもの。月によって変動する手当は含めない点では、固定給と同じです。

また月収とは1か月の収入のこと。月によって変動する手当も含める給与であることから、額面と同じ意味合いとなります。

俸給

俸給とは、国家公務員の基本給のことで手当を除いた基本的な給料です。国家公務員の給料は、俸給表で基本給にあたる金額が決められています。

給与明細の発行は、毎月発生する作業だからこそ、業務効率化を実施した際の負担軽減の効果が高まります。ペーパーレス化で発行業務を効率化するなら、初期費用無料の労務管理システム「ロウムメイト」。資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

3.基本給を含めた給与の内訳

基本給を含む給与の主な内訳は、下記のとおりです。

月収(額面)

- 基本給

- 固定手当:家族手当、住宅手当、役職手当、資格手当など

- 変動手当:時間外手当(残業代)、インセンティブなど

月収のうちの月給

- 基本給

- 固定手当

手取り

- 月収−税金・社会保険料など

- 税金:所得税、住民税

- 社会保険料:厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料(40歳以上)、雇用保険料

- その他引かれるもの:社宅費、各種積立金、欠勤控除など

給与明細発行のシステム化でペーパーレス化はもちろん、配布ミスや紛失などセキュリティリスクを回避!

初期費用無料の「ロウムメイト」の資料ダウンロードは ⇒こちらから

4.基本給の平均額

基本給は年齢や性別、学歴や企業規模、産業や雇用形態によっても異なります。厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」には、基本給に近いデータとして「賃金」データが公表されているのです。

ここでいう賃金は「所定内給与額」で、あらかじめ定められている支給条件、算定方法により支給された現金給与額から時間外手当や深夜手当、通勤手当などを差し引いた額、かつ社会保険料や税金を控除する前の額です。

ここでは、さまざまな観点から基本給の平均額をみていきます。

※以下の表は厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」をもとに作成

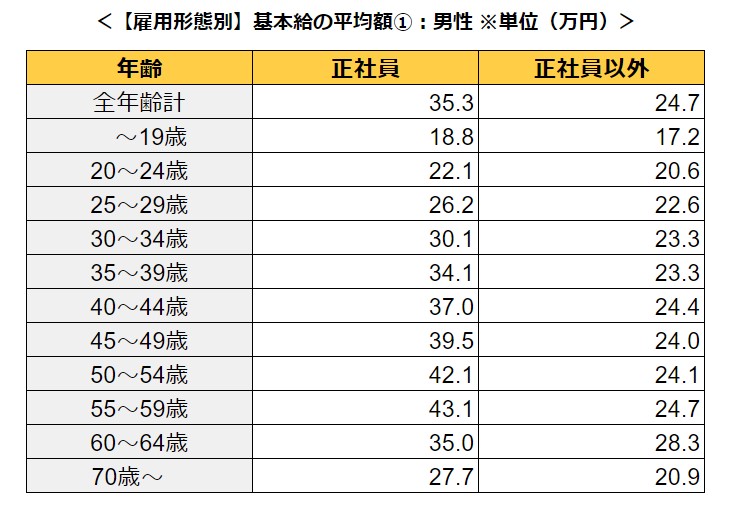

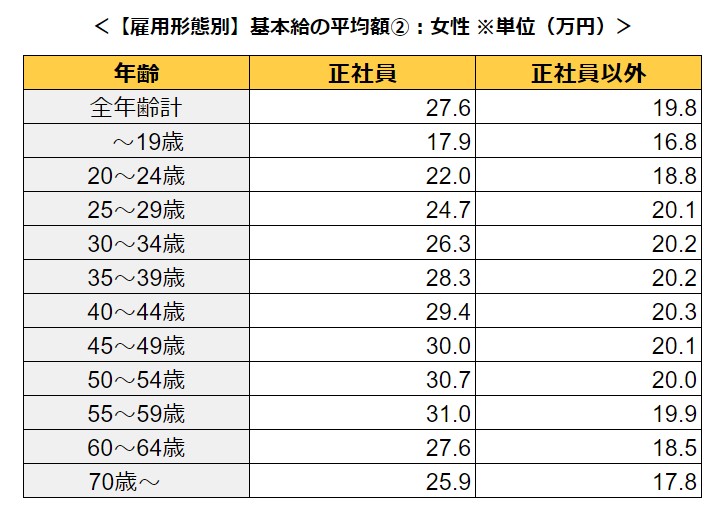

【年齢・雇用形態別】基本給の平均額

男性

女性

正社員の場合、男女の差はどんどん開き、最大でおよそ12万円の賃金差があります。一方、正社員以外は男女間で大きな差はないものの、男性の方が収入が多いとわかります。

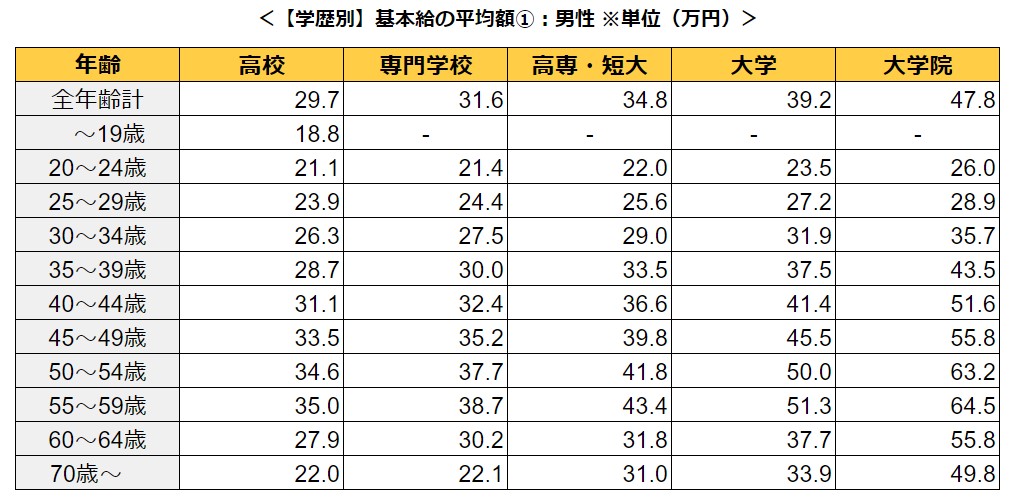

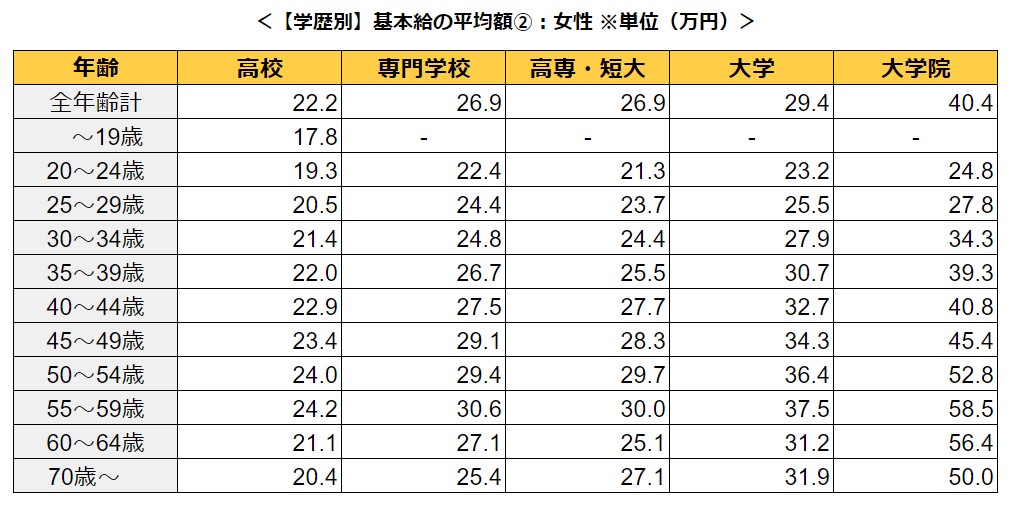

【学歴別】基本給の平均額

男性

女性

学歴が上がるほどスタートの賃金も高くなり、年齢に応じて賃金が上がるスピードも早くなります。

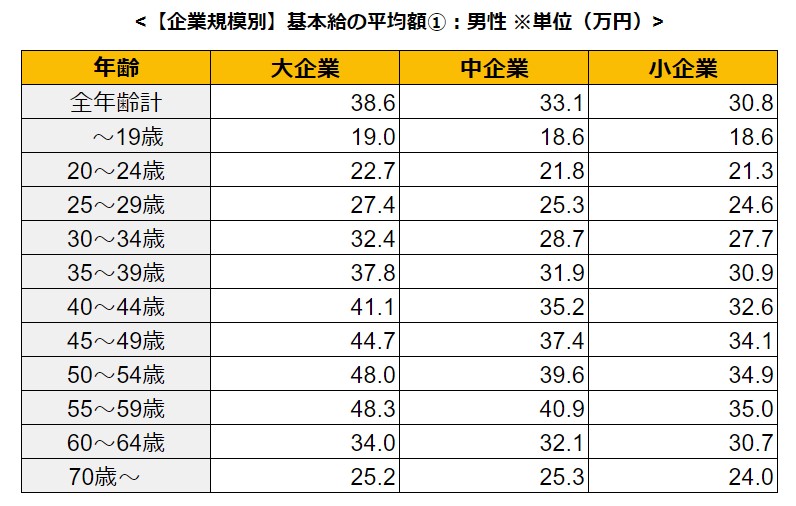

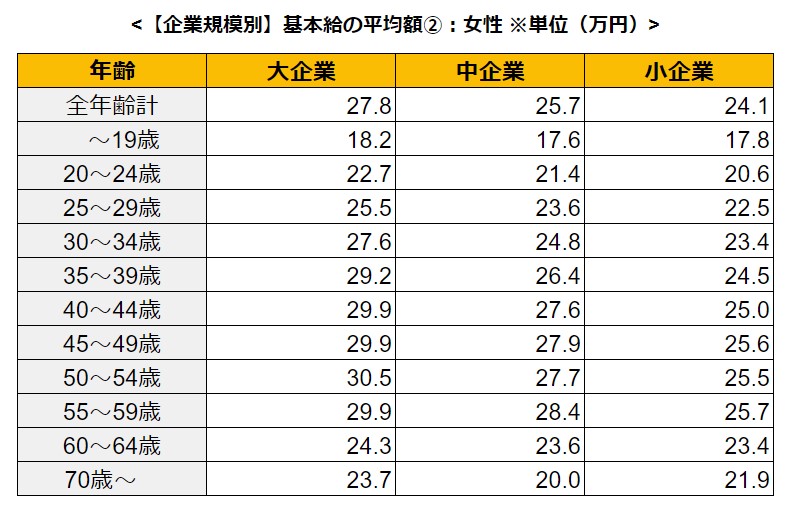

【企業規模別】基本給の平均額

男性

女性

20〜24歳と60〜64歳では企業規模で賃金に大きな差は出ません。一方、25歳以降になると徐々に差が出始め、とくに男性は企業規模に応じて賃金差が大きくなります。

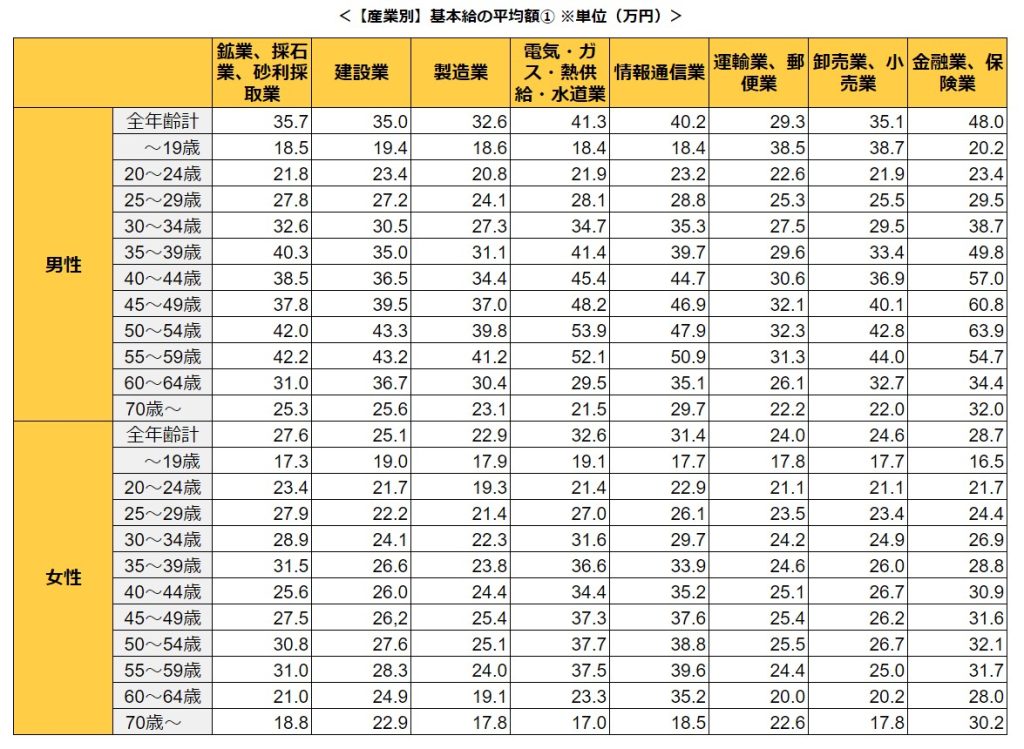

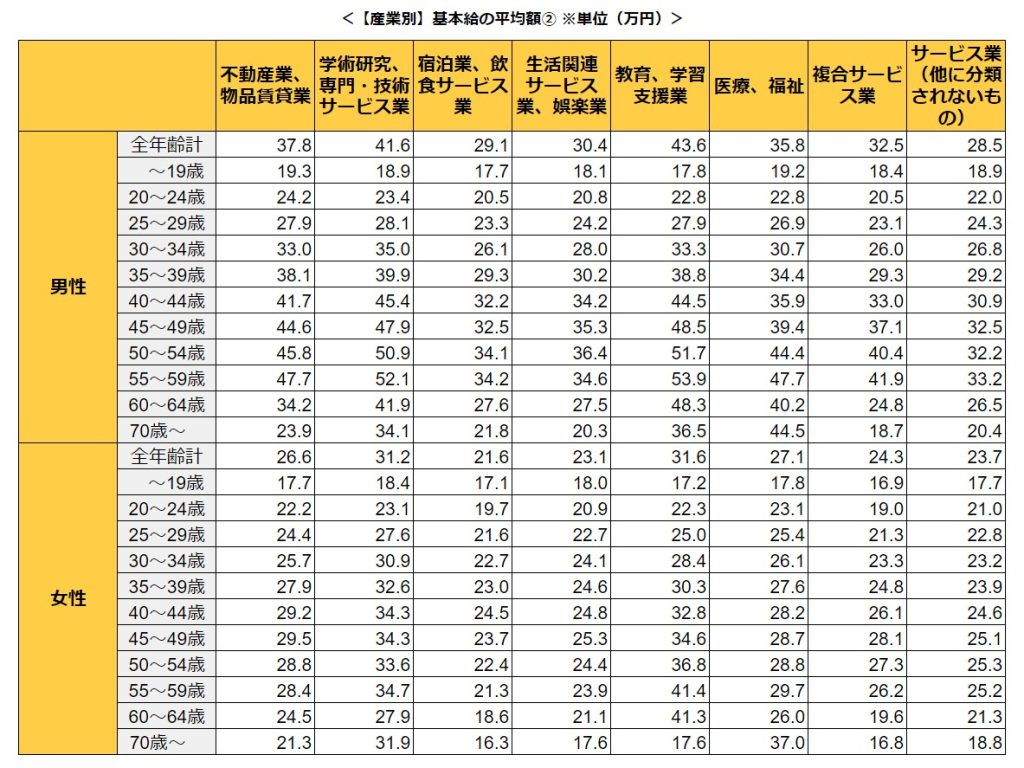

【産業別】基本給の平均額

男女計で最も高い賃金となる産業は「電気・ガス・熱供給・水道業」で40.2万円、次いで「学術研究、専門・技術サービス業」の38.5万円です。対して、最も低いのは「宿泊業、飲食サービス業」で25.7万円となります。

給与明細の内容は重要な個人情報です。ロウムメイトなら従業員ごとに配布されるため、配布ミスといったセキュリティリスクを回避できます。「ロウムメイト」の資料ダウンロードは ⇒ こちらから

5.基本給の決め方

基本給の決め方は会社によって異なるものの、一般的には個人の能力や勤続年数に応じて定期的に見直されます。ここでは、基本給の主な3つの決め方をご紹介します。

仕事給式

学歴や年齢、勤続年数は考慮されず、仕事内容や業務遂行能力、成果によって基本給を決める、いわゆる成果型の方式です。個々の実力が基本給に反映するため、若手や勤続年数の浅い人でも基本給が上げられます。

基本給アップのために仕事への意欲を高められる点がメリットである一方、成果が出ないと基本給が低いままとなる点はデメリットです。仕事給式は欧米で多く採用されている方式であり、近年は日本でも採用する企業が増えつつあります。

属人給式

属人給式は、年齢や学歴、勤続年数によって基本給を決める年功序列型の方式です。仕事給式とは逆で、仕事内容や業務遂行能力、成果は影響しません。

本人の変わらぬ性質に基づいて基本給が決定し、努力によって基本給を変えられない点は人によってデメリットとなる恐れもあります。一方、年齢や勤続年数に応じて自動的に基本給が上がるため、ライフプランが立てやすい点はメリットです。

総合給式

総合給式は日本で広く採用されている方法で、仕事給式と属人給式を掛け合わせた方式です。仕事内容や業務遂行能力、成果と年齢や勤続年数の両方の要素を考慮して基本給を決めるため、仕事に対する評価と個人の評価がバランスよく反映されます。

給与・賞与明細、源泉徴収票をWEBで配付。給与明細発行のペーパーレス化で業務効率UP&コスト削減!

初期費用無料「ロウムメイト」の資料ダウンロードは ⇒ こちらから

6.基本給が給与に与える影響

基本給は、ボーナスや残業代、退職金に影響するもの。それぞれにどのような影響を与えるのかをみていきましょう。

ボーナス(賞与)への影響

ボーナスの支給有無や算出方法は企業によって異なるものの、ボーナス制度を設けている場合、一般的には基本給をベースに支給額を決定します。ボーナスが「給与の◯ヶ月分」との表現がある場合、多くは「基本給の〇か月分」の意味合いです。

たとえば基本給の3か月の場合、基本給20万円であればボーナスは60万円、基本給15万円ならボーナスは45万円です。手取りが同じでも、基本給が低いとボーナスは低くなります。

賞与(ボーナス)とは? 支給時期や平均、手取りの計算方法を解説

賞与(ボーナス)とは、毎月の給与とは別に、企業が従業員に対して支給する特別な報酬のこと。支給額や回数、支給時期などは企業の判断に委ねられているため、各社で賞与の条件が異なる場合があります。

この記事で...

時間外手当(残業代)や深夜手当、休日手当への影響

1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働く、または法定休日や深夜に働く場合、企業は従業員に対して割増賃金を支払う義務があると労働基準法によって定められています。割増率は基本給をベースとする基礎時給に加算します。

基礎時給とは、基本給を時給換算したもので「基本給÷月の労働日数÷1日の所定労働時間」で算出可能です。時間外手当や深夜手当、休日手当は基本給が高いと割増率も高くなります。

残業代とは? 種類と仕組み、割増率、計算方法をわかりやすく

8時間以上の仕事をすると残業代が支払われると思っていませんか。残業の種類、計算方法、トラブルなど残業代について詳しく説明します。

1.残業代とは?

残業代とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超...

退職金への影響

退職金も基本給をベースに算出する方法が一般的であり、退職時の基本給や勤続年数を利用するケースが多くみられます。つまり基本給が高いほどもらえる退職金も多いです。

しかし、基本給と連動させると支給額が高くなり、経営を圧迫する恐れがあることから、近年は基本給から算出しない企業も増えています。

基本給をベースにしない場合は、在籍年数に応じた退職金をあらかじめ決めておく、人事考課や保有資格をもとに算出するなどの方法で退職金を決定します。

退職金とは? 高卒・大卒の相場、計算方法、税金

退職金は、従業員が企業を退職した際に支給される金銭で、退職後の生活基盤を支える原資として、労働者にとっては重要な意味を持ちます。近年、この退職金制度に改革の波が押し寄せているのです。

退職金とは何か...

毎月決まって発生する給与明細発行業務に加えて、ボーナスや決算賞与などの明細も人数分発行しなければならないとなると、担当者にとってかなりの負担。

労務管理システムで効率化できれば、負担が軽減できるだけでなく、生まれた余裕でより重要な業務に時間を割けます。初期費用無料「ロウムメイト」の資料ダウンロードは ⇒ こちらから

7.基本給から残業代を計算する方法

残業代は「1時間あたりの賃金(時給)×割増率×残業時間」で計算します。1時間あたりの賃金は、基本給に諸手当を加算した月給から算出しましょう。

より正確に残業代を算出したい場合は、月給から諸手当を差し引いた基本給から計算します。

基本給から計算する場合、まずは「基本給÷月の労働日数÷1日の所定労働時間」から「基礎時給」を算出。基本給から残業代は「基礎時給×割増率×残業時間」で計算可能です。

割増賃金率は、以下のとおりです。

| 1日8時間、週40時間を超える場合 | 25%以上 |

| 1ヶ月に60時間を超える場合 | 50%以上 |

| 法定休日に労働した場合 | 35%以上 |

| 深夜労働(22:00〜5:00) | 25%以上 |

| 時間外労働+深夜労働 | 50%以上 |

| 休日労働+深夜労働 | 60%以上 |

給与計算システムと連携して、正確かつ効率的な給与明細の発行を実現!

初期費用無料「ロウムメイト」の資料ダウンロードは ⇒ こちらから

8.基本給に関するよくある疑問

ここでは、基本給に関するよくある疑問に回答します。

基本給が低いデメリットは?

基本給が低いと、ボーナスや退職金、残業代や休日手当などの時間外労働手当が低く算定されます。

ボーナスや退職金は企業によって基本給をベースに算定しないケースもあるものの、時間外労働手当は基本給がベースとなるのです。同じ時間残業していても、基本給によって残業代や休日手当の額に差が出てしまうでしょう。

基本給に固定残業代は含まれる?

固定残業代はみなし残業とも呼ばれ、一定時間の時間外労働や休日労働に対して一定額が支払われる仕組みです。基本給には固定残業代を含んでよい決まりとなっているものの、企業は求人に固定残業代の額と時間を明記しなければなりません。

固定残業代(みなし残業代)とは? メリット、計算方法

毎月の固定給の中に含まれる固定残業代。今回はメリットやデメリット、求人広告への明示義務などについて解説していきます。

1.固定残業代とは?

固定残業代とは、毎月の固定給の中に含まれている決められた時間...

【紙の給与明細の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決】

ロウムメイトなら初期費用無料でリーズナブルに給与明細発行業務を効率化!

●給与・賞与明細、源泉徴収票をWEBで配付できる

●毎月の印刷・封入作業をなくし業務効率化できる

●印刷代や郵送費などのコストを削減できる

●PCやスマホで確認できるから再発行の手間をなくせる

●配布ミスや紛失などのリスクを回避できる