レジリエンスとは「うまく適応できる能力」を意味する言葉のこと。個人がレジリエンスを身に付けると同時に、企業などの組織そのものにもレジリエンスを積極的に取り入れようという動きが活発化しているのです。

- レジリエンスとは何か

- レジリエンス向上の重要性

- レジリエンスがある人の特徴

- レジリエンスの鍛え方

などについて説明しましょう。

目次

1.レジリエンスとは?

レジリエンス(resilience)とは、困難やストレスをうまく対処し、回復する力のことです。ビジネスでは、目標達成やパフォーマンス向上を目的に、高めることが求められています。もともとは「回復力」や「復元力」と訳され、心理学では「精神的回復力」と表現される言葉です。

レジリエンスは、第二次世界大戦下のホロコーストで孤児になった子どもたちを追跡調査する過程で注目されるようになりました。

孤児たちの追跡調査では、

- 過去のトラウマから抜け出すことができずにいる元孤児

- トラウマを克服し、充実した人生を送っている元孤児

の双方が存在すると判明しています。

その違いは、

- ストレスなどの外的圧力を撥ね返す復活力

- 逆境や困難に押しつぶされることなく外的環境に順応していく適応力

にあることが分かったのです。この「適応力」「復活力」が、レジリエンスの本質といえます。

- 復元力

- 回復力

- 弾力

など。また、レジリエンス(resilience)は、「脆弱性(vulnerability)」という言葉の反対に位置する概念です。レジリエンスは、一般的な意味のほか、「自発的治癒力」といった意味で解釈してみると理解しやすいでしょう。

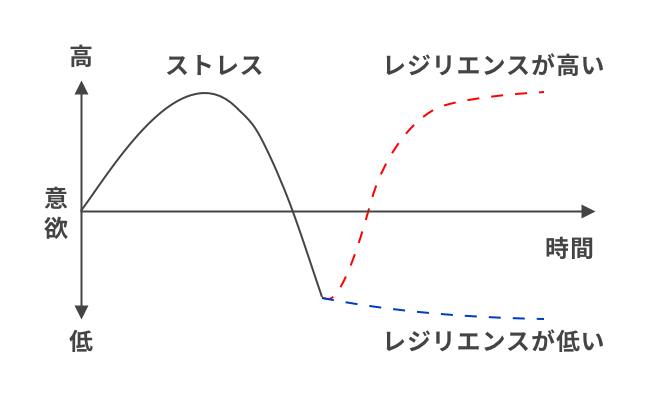

レジリエンスとストレスの関係

レジリエンス(resilience)という言葉は、物理学の世界で生まれ、生活の中で用いることが多い言葉のひとつ「ストレス(stress)」と共に、物理学の世界における専門用語として広く活用されているのです。

物理学の世界で両者の概念は、

- ストレス(stress):外力による歪み

- レジリエンス(resilience):外力による歪みを撥ね返す力

という理解がされています。

2.レジリエンスの向上がビジネスで重要になる理由

現代のビジネス社会では、一人ひとりのレジリエンスの向上が求められています。それほどまでにレジリエンスが重要になる理由は、3つ考えられます。

- ストレス耐性が高まる

- 変化への適応力を身に付けられる

- 目標を達成する力を養える

①ストレス耐性が高まる

1つ目は、ストレス耐性が高まる点。

多忙な業務や複雑な人間関係などがストレスとなって、うつ病といった精神疲労をもたらすケースが増えています。特に働き盛りのミドル社員が直面する精神的危機は「中年の危機」とも呼ばれ、広く社会問題になっているのです。

レジリエンスを身に付けておけば、精神疲労を回復させながら、また生き生きと働き続けることができるでしょう。

ストレス耐性とは? 高い人・低い人の特徴、高める方法を解説

従業員のストレスを把握できていますか?

アンケートやサーベイ、豊富な分析機能でストレス対策をサポートします。

⇒ 【公式】https://www.kanavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロ...

②変化への適応力を身に付けられる

2つ目は、変化への適応力を身に付けることが可能という点。

転勤や出向、転籍や組織改革、企業合併など、企業や組織をめぐる変化はさまざまで、そのスピードは年々加速していると言っても過言ではありません。これらの変化にいちいち抵抗していては、精神疲労が増すばかりです。

レジリエンスが高い人であれば、このようなめまぐるしい変化にも柔軟に対応できるでしょう。

③目標を達成する力を養える

3つ目は、目標達成力を養うことができる点。

一般的にキャリアを積み実績を重ねた人に、より困難な課題や複雑な案件が与えられることが多くあります。役職に就きリーダー的存在になれば、それらへのチャレンジも増えることでしょう。

レジリエンスが高い人は、このようなステップアップした新しい目標に対しても前向きに取り組み、目標を実現していけるのです。

目標達成の方法とは?【コツを一覧で】できない原因、シート

面倒な目標管理(MBO・OKR)と人事評価の悩みをまとめて解決

クラウド型の人事評価システム「カオナビ」なら費用を抑えて導入可能

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスし...

3.レジリエンスを高める効果

目標に向かって前進しようとすればするほど、多くの困難な状況が待ち構えていることも多いです。しかし、レジリエンスを高めることができれば、レジリエンスの効果によって困難を克服し、適応していくことができます。

なぜならレジリエンスには、下記のような効果が期待できるからです。

- 集中力やパフォーマンスの向上

- 創造的、包括的な問題解決

- 限定されたリソースの有効活用

- 周囲に対する効果的な働きかけ

- リスクの特定

- ネガティブな事象への的確な対応

- 営業能力の向上

レジリエンスは大人のみならず子どもにも活用でき、中には子どもの問題行動を減少させるといった効果もあったとされています。

4.レジリエンスがある人の5つの特徴

レジリエンスが高い人には5つの特徴があります。

- 思考に柔軟性がある

- 感情をコントロールできる

- 自尊感情が養われている

- 挑戦を諦めない

- 楽観的である

①思考に柔軟性がある

1つ目は、思考に柔軟性があること。

大きなストレスがかかる状況下でも、柔軟性の高い思考力があれば、ネガティブな状況の中にもポジティブな側面を見つけ出すことができます。厳しい状況でも発想の転換でわずかな光を見出すことができれば、それは逆境を乗り越えられる大きな力となるでしょう。

②感情をコントロールできる

2つ目は、感情がコントロールできるということ。

目の前の状況に一喜一憂せず、物事の本質と向き合うことができる人は、心の回復力が高い傾向にあるといえるでしょう。逆に、喜怒哀楽といった感情の起伏が激しい人は、自分の感情に振り回されてしまい、そのこと自体が大きなストレスとなってしまうのです。

③自尊感情が養われている

3つ目は、自尊感情が養われていること。

自尊感情とは、

- 自分の力を自分自身が過小評価しない

- 自ら、尊大な構えを持つこと

といった感情のこと。自尊感情がある人は何か困難に直面した場合でも、最初から「無理だ」と決めつけることはありません。これは、レジリエンスの高い人の重要な特徴のひとつです。

④挑戦を諦めない

4つ目は、挑戦を諦めないこと。

次々と困難にぶつかる、失敗を繰り返すといった状況でも、「一歩一歩着実に成長できる」「自分自身が前進していると感じられる」といった人はレジリエンスが高い傾向にあります。また常に挑戦し続けられる人は自己効力感も高いといってよいでしょう。

⑤楽観的である

5つ目は、楽観的であること。

人は困難や失敗に直面すると、「自分にできるのだろうか」「本当に解決するのだろうか」といった不安感でいっぱいになってしまうもの。

しかし、そんな状況の中でも「いつかできるだろう」「きっと解決できるだろう」といった楽観的な思考を持っている人は、さまざまな困難を前向きに捉え、不安感に打ち勝って物事を解決していくことができます。

5.レジリエンスを高める鍛え方・トレーニング方法

レジリエンスは、先天的な能力ではありません。レジリエンスは後天的に身に付け、伸ばしていくことができる能力なのです。

アメリカ精神医学会がレジリエンスの学習方法として、「レジリエンスを築く10の方法」を提唱していることからも分かる通り、誰でもいつからでもどこでもレジリエンスを学習することができます。

「レジリエンスを築く10の方法」では、「認知行動療法(CBT)」「理性感情行動療法(REBT)」2つの理論をもとにしたセルフヘルプによるレジリエンスの構築方法が提唱されており、以下のような10の方法が記載されているのです。

- 親戚や友人と良好な関係を維持する

- 危機やストレスに満ちた出来事でも、それを耐え難い問題として見ないようにする

- 変えられない状況を受容する

- 現実的な目標を立て、それに向かって進む

- 不利な状況でも、決断し行動する

- 損失を出した闘いの後には、自己発見の機会を探す

- 自信を深める

- 長期的な視点を保ち、より広範な状況でストレスの多い出来事を検討する

- 希望的な見通しを維持し、良いことを期待し、希望を視覚化する

- 心と体をケアし、定期的に運動し、己のニーズと気持ちに注意を払う

6.レジリエンスコンピテンシーとは?

レジリエンスコンピテンシーとは、レジリエンスを高める際に必要となる総合的な能力のこと。

具体例としては、

- 物の考え方

- 考え方の特徴

- 喜怒哀楽といった感情

- 行動に対する認識や理解

- 感じ方や振る舞い方のコントロール

などがあります。レジリエンスコンピテンシーは、このような複合的な能力を総合的に捉えた能力の総称だと理解しておくとよいでしょう。このような多面性を持つレジリエンスコンピテンシーは、次の6つのコンピテンシーを高めることが分かっています。

コンピテンシーとは? 意味や評価・面接での使い方を簡単に解説

コンピテンシーの活用には、優秀人材の共通点の分析が必須

タレントマネジメントシステム「カオナビ」で、コンピテンシー評価・モデル作成の問題を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.j...

①自己認識

レジリエンスコンピテンシーは、自分自身を知る自己認識を高めるのです。

たとえば、

- 自分の思考スタイル

- 自分の感情表現

- 自分の行動パターン

など。レジリエンスコンピテンシーは、これらの認識力を高めます。

②セルフコントロール

レジリエンスコンピテンシーは、自分の欲求を自ら律するセルフコントロール力を高めるのです。

- 自己調整

- 自己鍛錬

- 自律心

といった言葉と同義語と解釈すると分かりやすいでしょう。

③現実的楽観性

レジリエンスコンピテンシーは、自分にとっても、社会にとっても望ましいと考えられるものや事象を、決して後ろ向きにならずに、現実路線で期待したり追求したりする現実的楽観性を高めるのです。

④精神的柔軟性

レジリエンスコンピテンシーは、精神的柔軟性を高めるのです。

精神的柔軟性は、

- 冷静に判断する

- 柔軟に対応する

- こだわりを捨てたり避けたりする

といった懐の深さや器の大きさなどをイメージすると理解が進むでしょう。

⑤徳性の強み

レジリエンスコンピテンシーは、徳性の強みを高めるのです。

徳性とは、徳義を備えた本性のことで、

- 自分の強みを冷静に把握する

- 日頃から自分の強みの活用を意識して過ごす

といった能力を高めてくれます。

⑥人とのつながり

レジリエンスコンピテンシーは、人とのつながりを深めるのです。

人は一人では生きていくことができません。まして企業活動では、仲間との協力関係構築がビジネスの成功を左右するといっても過言ではありません。レジリエンスコンピテンシーは、他者との有効な人間関係構築の一助になります。

7.レジリエンスの「危険因子」と「保護因子」とは?

レジリエンスには、2つの因子があります。

- 困難な状況やストレスをもたらす「危険因子」

- 困難な状況やストレスからの立ち直りを促進してくれる「保護因子」

「危険因子」と「保護因子」とは何か、について現在まで多くの研究が行われています。それらの研究から見えてきた「危険因子」と「保護因子」の具体的な事例をいくつかご紹介しましょう。

危険因子の具体例

危険因子とは、困難な状況やストレスをもたらす因子のことで、レジリエンスはこれら危険因子を克服したり危険因子に適応したりする概念です。

危険因子の分野は多岐にわたり、戦争や災害、病気や貧困、親の離婚や虐待などが考えられます。どの因子も、私たちの何気ない日常生活に影を落とすものばかりです。

保護因子の具体例

保護因子とは、困難な状況やストレスからの立ち直りを促進してくれる因子のことで、レジリエンスを機能させるためにも重要な存在です。

例として考えられるのは、個人の性格や特性、思考といった内面の要因、対人関係、学校や地域、職場などの環境要因など。