エクセルでは煩雑だったデータ管理も、人事管理システムを使えば効率化できます。特にクラウド型の人事管理システムは、場所を選ばずに利用でき、導入もスムーズなため、利用する企業が増えてきています。

こちらの記事では、

- クラウド型人事管理システムの特徴や種類

- 選び方

- 課題別の検討例(Q&A)

- 導入事例

などをわかりやすく解説します。

目次

1.クラウド型人事管理システムとは?

クラウド型人事管理システムとは、クラウド上で人事データを一元管理するシステムを指します。

人事担当者は、採用から配置、育成、労務まで、多岐に渡る人事データを管理しなければなりません。人事データを効率よくクラウド上で管理し、また効果的に組織運営に利用するために、いま人事管理システムを導入する企業が増えています。

クラウドとは、インターネットを通してかんたんにシステムを利用できる形態のことで、特別なハードウェアを用意したりソフトウェアをインストールしたりする必要がありません。

従業員数に応じて必要なぶんだけ課金して利用できるため、大企業からスタートアップ・ベンチャー企業まで、組織規模に応じて関係なく利用しやすい形態といえます。

人事管理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

人事管理とは? 目的や具体的な仕事内容、労務管理との違いを解説

人事管理は、企業の業績向上に欠かせない業務のひとつです。しかし、「具体的にどのような業務が含まれるのかわからない」「労務管理との違いが曖昧」「効率的に運用する方法を知りたい」と感じる方も多いのではない...

パッケージソフト型・オンプレミス型との違い

HRTech市場には、最新トレンドのクラウド型のほかに、パッケージソフト型やオンプレミス型のサービスも存在します。特徴を比較表にまとめました。

| クラウド型 | パッケージソフト型 | オンプレミス型 | |

| 導入方法 | 自社でサーバーを用意する必要がなく、インターネットを介してベンダーのサーバーにアクセスし利用する。 | ソフトウェアを購入し、対象の端末に導入する。 | 自社のサーバーにシステムを導入する。 |

| 費用 | 初期費用、月額利用料 | ソフトウェアの購入代金 | 初期の導入費用、カスタマイズ費用、保守費用など |

| メリット |

|

|

|

| デメリット |

|

|

|

クラウド型のメリット・デメリット

クラウド型の人事管理システムでは、導入にかかる工数をミニマムにおさえ、スムーズに運用開始できるというメリットがあります。また、社外からアクセスもしやすく、出張先やテレワーク中でも利用することができます。

一方で、パッケージソフト型やオンプレミス型よりも、情報漏えいに対するリスク管理が必要となります。セキュリティについて信頼が厚いサービスを選びましょう。

2.クラウド型人事管理システムの特徴

働き方改革が推進され、テレワークの導入も進むなか、クラウド型人事管理システムに対する昨今の需要はますます増大しています。その特徴をおさえ、自社の組織運営に活用できるポイントを確認しましょう。

①どこからでもアクセスできる

インターネット環境さえあれば、どんな場所からも管理データにアクセスできます。社外ミーティングや出張先でも、特別な設定をせずにそのまま業務を行うことができます。

テレワークを推進したい組織や、ワークライフバランスを充実させたい組織に向いているといえます。

②スマホやPCなど端末を選ばない

パソコンに限らず、スマホやタブレットでもかんたんに操作できます。通勤中や外出中にデータを確認できますし、また一人に一台パソコンがない業態の場合、特に便利です。導入の際には、端末ごとに、インターフェースや操作性をチェックしましょう。

③サーバーもセットアップも不要

システム導入にかかる時間を短縮できます。クラウド型では、契約後にはその場ですぐに運用開始できるケースがほとんどです。

特別な機材を購入する必要もなく、ほかのシステムと比べると低価格で導入することができます。

3.人事管理クラウドを導入する企業目的

人事管理クラウドを企業が導入する大きな目的は、次の3つです。

①業務の効率化

人事管理クラウドを導入することで、人材情報の管理コストを削減したり、手作業で行っている業務を大幅に効率化することができます。

②生産性の向上

勤怠管理システムで有給休暇の消化状況を見える化し、働き方改革に活用したり、タレントマネジメントシステムを戦略人事に活用することで、生産性の向上が期待できます。

③テレワークの推進

クラウドシステムなら、自宅からでも勤怠管理や労務管理、人材情報へのアクセスが可能になります。

4.人事管理クラウドの種類

2020年もHRTechクラウド市場は需要増大により盛り上がりを見せています。もっとも導入企業が増えている分野のひとつです。

クラウド型人事管理システムは大きく分けて次の6種類に分かれます。

- 人材マネジメントの機能

- ①人事評価

- ②タレントマネジメント

- ③採用管理

- 人事・給与関係の機能

- ④勤怠管理

- ⑤労務管理

- ⑥給与計算

どの業務範囲でシステム導入が必要か、検討の参考にしてください。

人材マネジメントの機能

①人事評価

人事評価システムを導入することで、評価フローを効率化します。すべての工程をペーパーレス化し、評価データをクラウド上に一元管理します。

評価の公平性を組織的に管理できるようになり、従業員の評価に対する満足度向上にもつながります。

人事評価システム13選! 機能とメリット、比較ポイントを解説

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...

②タレントマネジメント

タレントマネジメントとは、社員の能力・スキルをデータ化し、戦略的な人材育成や人材配置につなげること。タレントマネジメントシステムで個人情報やスキル、経験などのデータを一元管理すれば、マネジメントを効率化し、人材の適正配置や人材育成に活用できます。

タレントマネジメントシステムとは? 機能や比較のコツを簡単に

タレントマネジメントに必要な機能が揃っています。

カオナビなら、人的資本の情報開示やリスキリングの効率化にも対応!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料...

③採用管理

新卒採用や中途採用にかかる時間コストを短縮します。複数のエージェントを利用したり、多くの媒体に出稿したりしている場合でも、システムを導入すると情報の一元管理が可能となり、まとめて運用できるようになります。

人事・給与関係の機能

④勤怠管理

打刻機能やシフト管理機能をクラウド利用すると、テレワーク中でも勤怠管理ができます。残業時間を正確に把握することで、従業員のコンディション管理にもつながるでしょう。

また、休暇申請をスムーズに行える機能を使い、従業員が有給休暇を消化しやすい環境を整えるといった活用もできます。

⑤労務管理

これまで手作業で対応していた労務管理業務をペーパーレス化し、自動化・効率化を図ります。書類はシステムが自動作成するようになり、各種保険もかんたんに電子申請できるようになります。

⑥給与計算

毎月の経理業務を効率化します。年末調整や所得税の対応など、人為的ミスが発生しやすい領域をシステムに一任すると、業務遂行の正確性が高まります。

給与計算は、人材データや勤怠管理データから自動で計算できるため、従業員の手間をほとんど省けるようになります。

5.システム比較の8つのチェックポイント

クラウド型人事管理システムの導入は決めたものの、どのシステムを選べばよいかわからない…。そんなときに参考にしたい8つの比較検討ポイントを紹介します。

①企業規模と従業員数

大企業向けに機能を充実させたものから、スタートアップ・ベンチャー企業向けのシンプルものまで、さまざまな人事管理システムが展開されています。

②自社制度の再現性

現在運用している自社制度を、ツール上で再現できるか、カスタマイズの有無やシステムの柔軟性をチェックしましょう。

独自制度を構築している場合はとくに、システム導入によって組織内に混乱を招かないよう、再現性の高いものを選ぶ必要があります。

③初期費用とランニングコスト

料金形態を確認しましょう。クラウド型のシステムは総じて、さほど初期費用はかかりません。ただし月額コストは長期的に必要ですから、組織が負担するランニングコストを事前に計算し、無理のないサービスを選びましょう。

④導入にかかる工数

契約から運用開始までの流れやスケジュールをチェックしましょう。導入方法が複雑なシステムを選ぶと、計画どおりに運用開始できず、スタート時から苦戦する場合もあります。オンラインで契約を完結できるサービスや、専任の担当者がつくサービスを選ぶと安心です。

⑤操作性とわかりやすさ

いくら高機能でも、使い勝手がわるいと、システムが従業員に定着しません。デモ環境でのトライアルを事前に体験しておくと、自社組織にとって使いやすいサービスかどうか、導入前にチェックすることができます。

⑥システム連携(データ入出力方法)

現在の社内システムから、スムーズにデータ移行できるか確認しましょう。導入の際に複雑な手作業が発生するシステムは避けるべきです。他システムへのデータ出力が可能かどうか、APIが公開されているかもあわせて確認するとよいでしょう。

⑦サポート体制

新しいシステムを導入すると、かならず不明点は発生します。サポート体制の充実具合をチェックしましょう。サービスによっては相談が有償となる場合もあります。まずは無償サポートの対応範囲から確認しましょう。

⑧セキュリティ

安心できるセキュリティ環境かどうか、慎重な見極めが必要です。データ流出の防止策、バックアップの有無、アクセスコントロール、暗号化通信など、システム環境を確認しましょう。

6.【Q&A】悩んだらどう選ぶ? 課題別のシステム検討例

- 人事データの所在がバラバラで活用しにくいなら?

- 人事評価制度の運用にかかる時間コストが負担なら?

- 従業員のスキルを活かして配置や抜擢をしたいなら?

- テレワーク(在宅勤務)を成功させたいなら?

- 離職を防ぐためには?

1.人事データの所在がバラバラで活用しにくいなら?

- 人事データが可視化されていない

- 人材に関する情報が集約されていない

このように組織内で人材データベースが構築されていない場合には、どのようなシステムを導入するとよいでしょうか。

人材情報の一元管理に特化したシステムを

組織内に散らばった情報をひとところに集約し、一元管理できるツールからはじめてみましょう。

従業員のキャリアや実績、特技、スキルなど、あらゆる情報を登録し、いつでもだれでもアクセスできる人材データベースを構築します。

人材情報を一元管理すれば、人材育成や人材開発、タレントマネジメントに活用できます。

2.人事評価制度の運用にかかる時間コストが負担なら?

- 評価管理にエクセルや紙を用いている

- 大量のファイルをやり取りしている

- 評価の進捗管理だけで手一杯である

このように評価フローの効率化に課題がある場合には、どのようなツールの導入が最適でしょうか。

評価システム導入で人事評価制度の効率化を

人事評価システムは、ペーパーレス化だけでなく、進捗管理や集計の自動化が可能です。

人事評価システムを導入するだけで、これまで評価にかかっていた作業時間を1/8まで短縮できたという事例も。自社の課題解決に対応している評価システムを選びましょう。

3.従業員のスキルを活かして配置や抜擢をしたいなら?

- スキルや適性を生かした配置・抜擢をしたい

- 組織が保有するスキルを管理していない

- 生産性を向上したい

このように組織の人材開発やスキル管理に課題を抱えている場合、どのような特徴のシステムを導入するとよいでしょうか。

タレントマネジメント・人材開発に特化したシステムを

従業員の潜在的な能力、経験・スキル、働きぶりなどの情報を一元管理できるシステムを導入すると、人員配置やプロジェクトのアサインを最適化できます。

従業員が保有するスキルを発揮しやすい環境を提供することで、生産性の向上にもつながります。

4.テレワーク(在宅勤務)を成功させたいなら?

- 従業員のコンディションを管理できずモチベーションが心配

- テレワークでの不便や不満を吸い上げたい

テレワーク導入後も従業員が安心して働ける環境を作るためには、どのようなシステムの導入が最適でしょうか。

コンディション調査ができるシステムでモチベーション管理を

テレワーク中に従業員のコンディションの変化を感知し、特別なフォローを必要としている従業員を早期発見できる管理システムを導入しましょう。

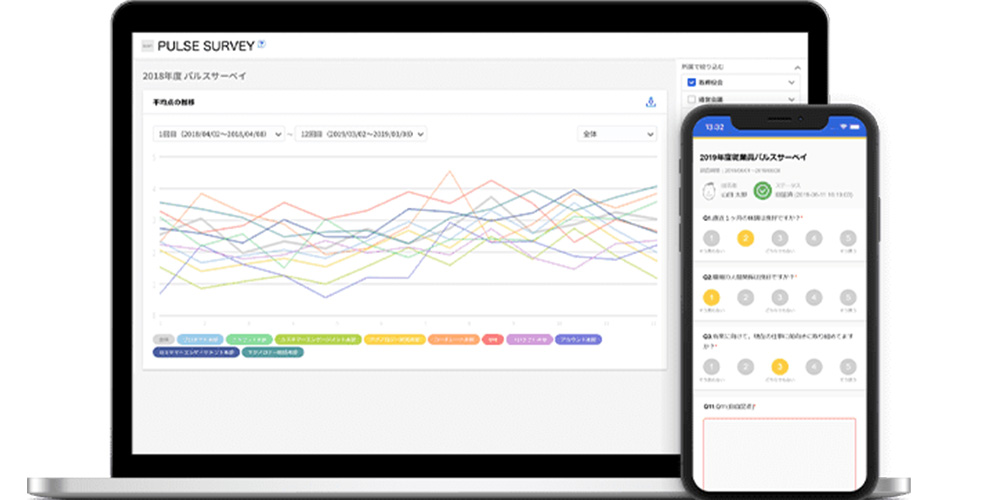

パルスサーベイを実施すると、従業員のモチベーションを数値化し、折れ線グラフで推移を見ることができます。

アンケート機能があるシステムなら、定期的に匿名で不満や不便がないかを調査することも可能です。

5.離職を防ぐためには?

- 不満が増大している

- 育成しても辞めてしまう

- 業務態度が改善しない

このように、従業員が不満を抱いている事実は把握しつつも、何から手を付けるべきかわからないという状況では、どのようなシステムで解決を図れるでしょうか。

社員の本音や思考をキャッチし、早期対策でエンゲージメント向上

社内アンケートの実施ツールを導入し、従業員の不満や不安を可視化しましょう。面と向かって聞きづらい内容も、アンケート形式であれば気軽に質問できます。従業員の本音も得やすくなるでしょう。

アンケート結果の一覧表示だけでなく、傾向の把握や分析までできるシステムが最適です。

7.クラウド型人事管理システムの導入事例

クラウド型人事管理システムを導入すると、組織にはどのような変化が訪れるのでしょうか。実際の企業事例から、2パターンを紹介します。

- 人材情報の一元管理・人材育成

- タレントマネジメント

①人材情報の一元管理・人材育成

エクセルで人材データを管理しようとしていたコスモシステム株式会社。毎年データが増え続けるエクセル管理が、現実的ではないことに思い当たり、カオナビを導入しました。

課題

- 「中小」企業から「中堅」企業へと成長を遂げるなかで、若手人材の育成が大きな課題

- 10年スパンで新入社員が現場の責任者なるまでの育成プログラムを構築する中で、社員情報のエクセル管理がもはや限界に

解決

- 資格・研修・異動履歴など必要な人材情報はすべて一元管理

- アンケート機能で研修の学びを深め、マネジメントに活用

導入企業様の声

「資格や研修の管理は人材育成を行っていく上で欠かせません。そのため、PROFILE BOOK(人材データベース機能)には所有資格や研修履歴はもちろん入力しています。さらにOJTに関する記録や、社員が今後どんなキャリアを積んでいきたいかを記載する『キャリアプランシート』の情報も『カオナビ』で管理しています。このように育成に必要な人材情報が過去の履歴も含めて『カオナビ』で一元管理できています。異動の際にもスムーズに情報を引き継げるので、育成の主役である現場のマネジメント層からもとても評判がいいですよ」

②タレントマネジメント

タレントマネジメントを実現する基盤となるシステムを探していた株式会社小学館集英社プロダクションは、カオナビの操作性に惹かれて導入を決意。安心のサポート体制で運用も定着しました。

課題

- 人事や各部署で社員の情報をバラバラに収集・エクセル管理している

- 社員のキャリア志望など、部署レベルでヒアリング済みの情報を人事が把握できていない

解決

- 「キャリアプランシート」で、3年後、5年後、10年後のキャリア志望を効率的にヒアリング。分散していた情報をカオナビで一元管理

- 上長から人事、役員まで同じ情報を共有し、今後の配置・異動の検討に活用

導入企業様の声

「キャリアや所属に対する社員の本音を拾うため、年1回「自己申告制度」を行なう際に活用しています。以前のエクセルで作成したシートに比べ、Voice Note(アンケート機能)にしたことでカジュアルな雰囲気になりましたね。一度書いて更新した内容も、あとから修正ができるので、それも制度の安心感や気軽さにつながっています」