従業員のスキル・能力を適切に把握し、効果的なエンパワーメントを実施。

タレントマネジメントシステム「カオナビ」で、従業員の能力を最大限に引き出す!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

権限と責任の明確化や定期的なフィードバック、失敗を許容する文化づくりが成功の鍵となります。

目次

効率的な育成や意思決定のために従業員情報を一元管理できる「カオナビ」。

詳しい機能や効果がわかる資料の無料ダウンロードはこちらから

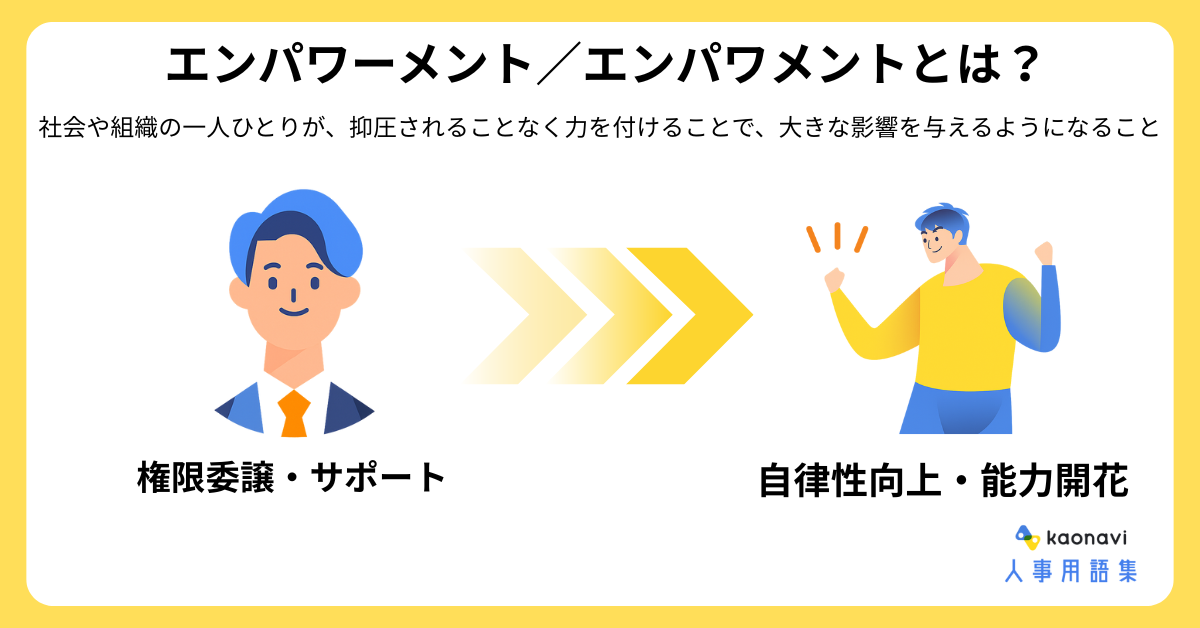

1.エンパワーメント/エンパワメントとは?

エンパワーメント(empowerment)とは、社会や組織の一人ひとりが、抑圧されずに力を付けて大きな影響を与えるようになることです。自分はもとより、自分を取り巻く環境をコントロールできるように成長を促すことを目指します。ビジネスでは、主に権限委譲の意味合いで使用される言葉です。

ビジネスでのエンパワーメントの使い方

「エンパワーメント」という単語の本質的な意味は「力を与えること」ですが、ビジネスの場では「自律性促進」「権限委譲」「能力開花」などの意味で使われることが多いです。

力や権限を与えることが、結果的に個人の自律性の促進や能力の開花につながるからです。

エンパワーメントとエンゲージメントの違い

エンゲージメントは「従業員の企業に対する貢献意欲や愛着心」を指す言葉です。エンパワーメントと字面が似ていますが、意味はまったく異なるため、混同しないよう注意が必要です。

エンパワーメントを推進することで、従業員の仕事に対するやりがいや責任感が高まるため、エンゲージメントの向上にもつながりやすくなります。

エンパワーメントリーダーシップとの違い

エンパワーメントリーダーシップとは、部下がビジョンや戦略に基づいた意思決定を主体的に行っていけるように、権限委譲の文化を組織に浸透させることです。

「エンパワーメント」という言葉だけでは、部下に対する権限委譲そのものを指します。「リーダーシップ」がつくことで、組織に文化を根付かせる動きを意味するようになります。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

●1on1の進め方がわかる

●部下と何を話せばいいのかわかる

●質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【エンパワーメント対象を適切に選出できていますか?】

一元管理された従業員情報から、一人ひとりの詳細なスキル・能力・経験が見える化

●エンパワーメントの対象となる従業員を適切に選出できる

●委譲する権限の内容を検討しやすくなる

●従業員の志望キャリアに合わせたエンパワーメントが検討できる

●適切なエンパワーメントにより育成を効率化できる

●エンパワーメントにおける意思決定速度が向上する

2.エンパワーメントの8つの原則

エンパワーメントを研究する「国際発達ケア:エンパワメント科学研究室」では、エンパワーメントは以下の8つの原則に基づいていると提唱しています。

- 目標を当事者が選択する。

- 主導権と決定権を当事者が持つ。

- 問題点と解決策を当事者が考える。

- 新たな学びと、より力をつける機会として当事者が失敗や成功を分析する。

- 行動変容のために内的な強化因子を当事者と専門職の両者で発見し、それを増強する。

- 問題解決の過程に当事者の参加を促し、個人の責任を高める。

- 問題解決の過程を支えるネットワークと資源を充実させる。

- 当事者のウエルビーイングに対する意欲を高める。

引用:エンパワメント科学について | 研究内容 | 国際発達ケア:エンパワメント研究室

8つの原則では、エンパワーメントによって、当事者の主体性や問題解決力を高めるべき旨を示しています。企業でエンパワーメントを導入する場合は、あらかじめ8つの原則を頭に入れ、本来の目的を果たせているかを確認しながら進めましょう。

3.特定の業界におけるエンパワーメントの意味

特定の業界においては、エンパワーメントが異なる意味で使用される可能性があります。ここからは、以下の業界におけるエンパワーメントの意味を解説します。

- 看護業界

- 介護業界

- 教育業界

- 障がい者福祉

各業界における意味を確認することで、よりエンパワーメントへの理解を深められるため、ぜひ確認しておきましょう。

看護業界でのエンパワーメントの意味

看護業界におけるエンパワーメントとは、主に「患者が主体的に治療に参加できるよう支援すること」を指します。看護師が一方的にケアを行うのではなく、患者が本来持っている生きる力を引き出すことを重視します。患者自身が病気や治療法について正しく理解し、自らの意思で治療方針を決定できるよう、看護師は情報提供や精神的なサポートを行うことが大切です。

看護業界でエンパワーメントを重視できると、患者の身体的・心理的な独立を目指しやすくなり、治療に対して前向きに取り組んでもらえる可能性が高まります。

介護業界でのエンパワーメントの意味

介護業界でのエンパワーメントは、施設の利用者の自立支援を意味しています。利用者が受け身の存在になるのではなく、自身がどういった生活をするのか、主体的に選択・決定できる状態を目指します。利用者が自分らしい生活を継続し、生きがいを感じられる状態にすることが目的です。

介護者は利用者の「できないこと」を補うだけでなく「できること」にも着目し、利用者の能力を最大限に活かすことで、生きがいを感じられる環境づくりを支援します。

教育業界でのエンパワーメントの意味

教育業界におけるエンパワーメントは、児童の潜在的な能力を引き出し、自分自身で人生を切り開けるように指導することを意味します。教師から生徒へ一方的に知識を伝達するのではなく、生徒自身が課題を発見し、解決できるように育てることが目的です。

エンパワーメントを実現するために、グループディスカッションや総合学習など、生徒の自主的な参加が求められる教育プログラムを実施します。エンパワーメントを通じて生徒の主体性を伸ばすことで、大人になってから自信を持って人生を歩めるようになります。

障がい者福祉でのエンパワーメントの意味

障がい者福祉の分野では、障がい者本人が持つ能力や権限を発揮することの重要性が指摘されているため、エンパワーメントに関する研究が進められています。「障がい者を保護するべき対象として扱うことが本人の自立を妨げる社会的抑圧になっているため、高い能力があっても人間としての生き方が保障されなくなっている」という考え方が生まれたのがきっかけです。

結果として「障がい者自身が自己決定し、人生の主人公になれるように社会的資源を再検討する必要があるのではないか」という論が提唱されています。

エンパワーメントの意味を簡単にいうと?

「権力や能力を与える」という意味です。基本的な意味から派生し、さまざまな分野で独自の定義が生まれています。

ビジネスでのエンパワーメントの加速はタレントマネジメントシステムで。

タレントマネジメント「カオナビ」の資料の無料ダウンロードはこちらから

4.エンパワーメントの起源・歴史

エンパワーメントという概念の起源は、20世紀にアメリカで起こった公民権運動にさかのぼります。

1970年代、作家・ジャーナリストのバーバラ・ソロモンによって、介護におけるエンパワーメントの重要性が説かれました。さらに80年代になると、女性の権利獲得運動のなかで「社会的地位の向上」という意味で広く知られるようになりました。

ソロモン(B. Solomon)「黒人のエンパワーメント(Black Empowerment):抑圧されている地域社会におけるソーシャルワーク」

「黒人のエンパワーメント(Black Empowerment):抑圧されている地域社会におけるソーシャルワーク」の著者、バーバラ・ソロモン(B. Solomon)は、介護におけるエンパワーメントの概念を用いた最初の人物です。

ソロモンは、「エンパワーメントとは、スティグマ化された集団の構成メンバーであることに基づくパワーの欠如状態を減らすこと」と定義しています。また、ソーシャルワーカーや第三者が被介護者に果たす役割は闇雲に力を貸すのではなく、本人が本来持つ力を引き出して自立を促すことである旨も示しています。

エンパワーメントの考え方は開発援助論や社会学の分野に広がり、さらには経営においても取り入れるべき理論として知られるようになりました。エンパワーメントという言葉が広く普及した理由としては、以下が挙げられます。

- 意味が多層的・多義的で、あらゆる分野で導入しやすいから

- 「Powerless」から「Powerのある」状態にするという概念が、社会福祉の理念と一致するから

- 伝統的心理癒法・伝統的心理学モデルへ反発する動きと考え方が似ていたから

- 社会変革を引き起こすために有用な言葉だったから

タレントマネジメントシステム「カオナビ」の活用で効果的なエンパワーメントを実現。

詳しい機能や効果がわかる資料の無料ダウンロードはこちらから

5.現在エンパワーメントが注目される理由

ここからは、現在エンパワーメントが注目される理由として、以下の4つを解説します。

- スピーディーな経営判断が必要だから

- 次世代のリーダーの育成が必要だから

- 中途人材が早期に適合できるようになるから

- 女性の社会進出のきっかけになるから

注目される理由を理解することで、自社でエンパワーメントを導入する際の目的を設定しやすくなります。エンパワーメントに興味がある人は、一度確認しておきましょう。

①スピーディーな経営判断が必要だから

AIをはじめとする技術革新やグローバル化の影響により、日本のビジネスの進行は90年代とは比べものにならないほど速くなりました。現代のビジネスシーンはVUCA時代と呼ばれる状態にあります。VUCAとは、以下の単語の頭文字を取って作られた言葉です。

- Volatility(変動性)

- Uncertainty(不確実性)

- Complexity(複雑性)

- Ambiguity(曖昧性)

VUCA時代においては市場のニーズや競合の状況、技術革新などが目まぐるしく変化しており、将来の予測が困難です。加えて、意思決定もスピーディーに実行する必要が生じ、上層部の会議体のみで事業の細部をすべて決めることは不可能であるといえます。

エンパワーメントで一部の権限の委譲を行い、現場に判断を委ねることで、時代の流れに則った企業運営を実現しやすくなります。

②次世代のリーダーの育成が必要だから

エンパワーメントを導入することで、上司が手取り足取り教えるスタイルを取らず、限定的な範囲でも裁量を持たせて行動させられます。若手の人材に裁量を付与することで、早期育成を図れます。

人材不足が声高に叫ばれる今、若手社員の早期育成は、経営戦略における重要なポイントのひとつです。短期的な成長を促進することで、次世代のリーダーとなる人材を増やせます。

③中途人材が早期に適合できるようになるから

転職市場がオープン化し、人材の流出が激しくなりました。中途採用を主として行う場合に課題となるのは、企業文化や事業スタイルへの早期の適合です。

企業独自の仕事文化に早期に慣れさせて、成果を上げやすい環境を作るべく、エンパワーメントを活用する企業が増えています。人材を信用し権限を委譲することで、現場から吸収できる情報量を一段と増やせます。

エンパワーメントの効果を適切に発揮するには、エンパワーメントの対象となる従業員の選出と、委譲する権限の内容のマッチ度が重要です。

④女性の社会進出のきっかけになるから

女性のエンパワーメントについては、国連が提唱して各国で推進されるほど重要なテーマで、企業の経営においても注目されています。

企業内で女性社員に対してエンパワーメントを実施することで、性別に関わらず能力を発揮できる機会を提供できたり、女性管理職の登用を増やしたりできます。多様な人材が活躍できるとイノベーションが生まれやすくなるため、企業の持続的な成長につながる点が大きなメリットです。

カオナビなら、一元管理された従業員情報をもとに最適な対象者と委譲内容を考えられます。

詳細な資料のダウンロードはこちらから

6.経営学におけるエンパワーメントの重要性

経営学においても、エンパワーメントの重要性が指摘されています。エンパワーメント経営が目指すのは、従業員の本来の力を引き出して、生産性と従業員の満足感の両方を高めることです。どのようにして従業員の力を引き出すのかが大きな課題になります。

エンパワーメント経営の有効な手法として挙げられるのが、チームへの権限付与です。小規模の自律型チームに権限委譲することで、以下のような事項を現場のチームメンバーだけで決定できるようになります。

- 作業ローテーションや研修、シフト決めなど、メンバーの労働に関わる事項

- 部品納入の判断や営業活動など、経営に関わる事項

結果として、臨機応変に迅速な対応ができるようになるほか、メンバーの充足感や自己決定感の向上にもつながるでしょう。

自律型チームを効果的に働かせるには、以下の3つのポイントをおさえる必要があります。

- 目標を設定し、チームの自律性を最大化させる

- さまざまな経験・スキルを持ったメンバーを集めることで、考え方が異なる人と協調する力を身に付けさせる

- チームメンバーの発言力・影響力をできるだけ平等に保ち、リーダーの発生を促す

日本では伝統的にチーム制の労働編成を取ってきた基盤があるため、自律型チームの形態が定着しています。そのため、チームに対するエンパワーメントの効果を期待しやすい環境といえるでしょう。

チームビルディングとは? 手法や効果、やり方、具体例を簡単に

1.チームビルディングとは?

チームビルディングとは、組織のパフォーマンス向上を図るための活動を意味する言葉で、個々人の能力や個性を最大限に発揮するための環境づくりや取り組み全般を指します。ワー...

星野リゾート社長・星野佳路氏「社員の力で最高のチームをつくる 1分間エンパワーメント」

星野リゾート社長の星野佳路氏は、自身が監訳した「社員の力で最高のチームをつくる 1分間エンパワーメント」(ケン・ブランチャード、ジョン・P・カルロス、アラン・ランドルフ著)に多大な影響を受け、経営方針を「指揮命令的発想」から「支援的発想(エンパワーメント)」へ180度転換させ、組織改革を行ったといいます。

「社員の力で最高のチームをつくる 1分間エンパワーメント」のなかでは、真のエンパワーメントの実践に必要なことが3つ挙げられています。

- 全社員と正確な、そして重要な情報を共有すること

- 境界線を明確にして、自律的な働き方を促すこと

- 階層的組織特有の思考をセルフマネジメント・チーム型思考に置き換えること

上記の3点を組織全体に浸透させ、実践できたときこそ、企業は飛躍的に成長を遂げられるという内容です。

また、従業員を信じることやリーダー自らが変わることの重要性も述べられており、星野氏に「この本がなければ、今の星野リゾートは存在しなかった」とまでいわしめています。

星野リゾートが国内屈指のリゾートホテルとして名を馳せるに至った背景には、トップが率先してエンパワーメントを実践し、社員の力を引き出したことが大きく影響しています。

効果的なエンパワーメントを実施して、組織を成長させませんか?

権限委譲を効率化するタレントマネジメントシステムの資料ダウンロードは⇒ こちらから

7.エンパワーメントの2種類のアプローチ

ここからは、エンパワーメントを実現するためのアプローチとして、以下の2つを解説します。

- 構造的アプローチ

- 心理的アプローチ

それぞれのアプローチを確認することで、エンパワーメントをより効果的に実施しやすくなります。エンパワーメントを実施する予定の人は、ぜひ一度確認しておきましょう。

①構造的アプローチ

構造的アプローチでは、社会学的なパワーに焦点を当てます。経営者のようなパワーのある者から、従業員や部署にパワーを与えることがエンパワーメントだとする考え方です。

上司と部下のような上下関係のなかで権限委譲が行われるため、関係概念としての捉え方ともいわれます。構造的アプローチの具体例としては以下が挙げられます。

- 従業員に対する大幅な権限の付与

- 管理者から部下に対する権限委譲

- 従業員が意思決定に参加する共同決定

構造的アプローチでは、権限委譲をエンパワーメント要素と定義しています。エンパワーメント要素とは、エンパワーメントの効果をもたらす根幹となる要素です。つまり、構造的アプローチの視点では、権限(パワー)を従業員や部署に与えることが、最も重要だとしています。

権限を与えられることで従業員の持つ本来の力を引き出し、組織全体にも大きな利益をもたらすというのが、構造的アプローチの考え方です。

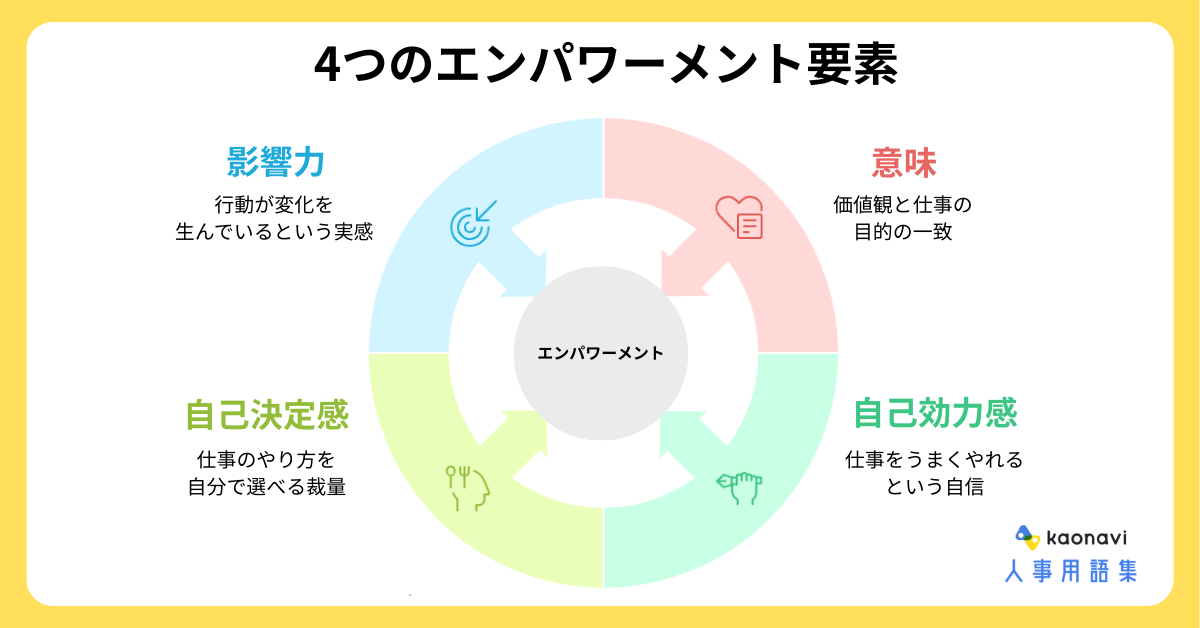

②心理的アプローチ

心理的アプローチは、社会学的なパワーより心理学的なパワーに焦点を当てます。具体的には、パワーは力のある者から与えられるものではなく、人間の自己にあると考えます。

自分の心のエネルギーを強くした結果、自己効力感が高まり「やればできる」という気持ちにさせるのが、心理的アプローチの内容です。

自己効力感とは? 自己肯定感との違いや高める方法を簡単に

1.自己効力感とは?

自己効力感とは、目標達成に必要な能力を自分が持っていると認識することです。簡単に表現すると「自信」です。具体的には、自身の能力や過去の経験から、取り組もうとしている行動に対...

また、心理的アプローチでは以下の4つのタスクアセスメントをエンパワーメント要素と位置づけています。

これらの4要素にアプローチすることで、エンパワーメントを高めることができます。

参考:エンパワーメント経営はどの道を歩むべきか ─「エンパワーメント経営論」序説 ─

人材データを活用し、エンパワーメントの意思決定を効率化。

タレントマネジメントシステム「カオナビ」の詳しい導入効果は⇒ こちらから

8.企業がエンパワーメントを導入するメリット

ここからは、企業がエンパワーメントを導入するメリットとして、以下の6つを解説します。

- 意思決定を迅速化できる

- 自分で考える従業員を育成できる

- 従業員が本来の能力を発揮できる

- 従業員のエンゲージメントを高められる

- 従業員のコントロール感を高められる

- 合理的な人員配置を実現できる

メリットを具体的に把握することで、経営層や従業員に対してエンパワーメントの重要性を説明しやすくなるため、スムーズな導入を実現できます。エンパワーメントに興味がある人は、ぜひ確認しておきましょう。

①意思決定を迅速化できる

エンパワーメントが行われていない場合、顧客対応やイレギュラー案件の対応を行うたびに上司に認可をもらう必要があるため、大きな時間のロスが発生します。

エンパワーメントを行えば、部下が自ら決定を下せるため、意思決定に至るまでの時間を短縮可能です。

また、部下にとっては自ら意思決定をする機会が増えるため、決定の結果を身をもって受け止める機会も増えます。意思決定を重ねることで、自分の行動に責任が持てる人へと成長させられます。

②従業員が上層部の考えを理解できるようになる

自分自身が上司と同じ立場に立つため、今まで自分にされてきた指示の目的を理解できるようになります。

今までに感じていた、上司への一方的な不満が解消されたり、企業活動に対する理解が深まったりという効果も期待できるでしょう。

③従業員が本来の能力を発揮できる

エンパワーメントが浸透することで、部下の持つ潜在能力を発見できる可能性もあります。本人たちも気付かなかった能力が表に出ると、より幅広い活躍が見込めます。将来的な昇進や異動においても、多種多様な部署への配置を検討可能です。

④従業員のエンゲージメントを高められる

従業員のエンゲージメントとは、企業への貢献意欲や愛着心を指します。

エンパワーメントによって権限が委譲されると、従業員は「会社から信頼されている」と感じられます。また、自らの判断で業務を進められるようになることで、仕事のやりがいや自己成長を実感しやすいです。

結果として、従業員は仕事により積極的に関わるようになり、エンゲージメントも向上しやすくなります。従業員のエンゲージメントが高い組織になると、離職率の低下につながり、優秀な人材を長期的に活用しやすくなります。

➄従業員のコントロール感を高められる

仕事におけるコントロール感とは、自分の業務を自らの意思で管理・制御できている感覚です。エンパワーメントは、従業員に業務の進め方や優先順位の決定権を与えるため、コントロール感を高める効果があります。

コントロール感が高まると、自分で業務を動かしている感覚を覚えられるため、自信を持てるようになります。自信が持てるようになった従業員は、責任が重くのしかかる場面でも精神的なストレスを感じにくくなるため、将来的にチームリーダーとして活躍しやすいです。

⑥合理的な人員配置を実現できる

エンパワーメントが組織に浸透すると、従業員一人ひとりがリーダーシップを発揮し、自律的に行動できるようになります。同時に、中間管理職による細かな進捗管理や指示出しの必要性が減少します。結果として、中間管理職のポストをなくせるようになるため、シンプルな組織構造を実現可能です。

組織のスリム化は、意思決定のスピードを向上させるほか、人件費の削減にもつながります。

エンパワーメントを導入するなら「カオナビ」もおすすめ!

搭載されている機能を図解でわかりやすく解説!

⇒カオナビの資料を見てみたい

9.企業がエンパワーメントを導入するデメリット

ここからは、企業がエンパワーメントを導入するデメリットとして、以下の4つを解説します。

- 組織と個人で方向性がずれる可能性がある

- 権限委譲に向かない従業員もいる

- 従業員のミスが増える可能性がある

- 組織としてまとまらなくなる可能性がある

導入によるデメリットを把握することで、エンパワーメントを実施するかの判断材料にできます。エンパワーメントの導入を迷っている人は、メリットとあわせて確認しましょう。

①組織と個人で方向性がずれる可能性がある

エンパワーメントのメリットは、部下が自分自身で意思決定できる点ですが、時にデメリットとなることもあります。

企業内の決定に一個人の考えが反映されることで、企業の方向性と部下の行動が連動しなくなる可能性があります。だからといって、企業の方針に追従するよう求めてしまうと、エンパワーメントを否定することになりかねません。

組織と個人との方向性のずれを防ぐには、

- どこまでなら個々で判断すべきか

- どういった場合に上司に相談する必要があるか

などを定めることが必要です。

また、権限委譲された従業員がエンパワーメントを理解していないと「勝手な行動が許される」という誤解を招く可能性もあります。勝手な行動が許されるという誤解によって、思い思いに行動したりトラブルになったりするケースも起こり得ます。

②権限委譲に向かない従業員もいる

エンパワーメントによる権限委譲に向かない従業員も存在することは、あらかじめ想定しておきましょう。

権限委譲される従業員は、多くが誰かの指示を受けて働く側だったと考えられます。そのため、人によっては指示通りに仕事することが体に染みついており、自分で考えられない場合もあります。

また、人によっては権限を担うことに必要以上の重圧を感じ、心身に影響するほどのストレスとなるかもしれません。

しかし、何事もやってみないとわからないことも事実です。エンパワーメント導入後は、

- 社員の能力や業務のキャパシティはどうなっているか

- 適切に権限を行使できているか

などを観察しましょう。もし、権限の行使がうまくいっていなさそうな場合は、

- 面談をする

- エンパワーメントを中止する

などの対策を取りましょう。

③従業員のミスが増える可能性がある

権限委譲によって、従業員は今まで上司が行っていた、より高度な判断を求められるようになります。特にエンパワーメント導入の初期段階では、従業員のスキルが追いつかず、判断ミスが発生しやすいです。従業員の判断ミスが発生すると、企業の生産性が落ちるリスクがあります。

エンパワーメントを導入する場合、上司は従業員のミスが起こることを前提に、上司やチームが速やかにフォローできる体制を構築しておく必要があります。

④組織としてまとまらなくなる可能性がある

各従業員が自律的に判断して行動することは、エンパワーメントの理想的な状態です。しかし、各々が自身の裁量で動くことで、業務の重複が発生し、組織の生産性が低下する恐れがあります。

エンパワーメントを導入する際は、定期的な情報共有の場を設けて、各人の作業内容を共有することが大切です。情報共有の場では、上司が各人の動きをチェックして、業務が重複しないように適宜アドバイスする必要があります。

エンパワーメントと同様に重要な概念「タレントマネジメント」とは?

基礎事項からシステム活用のメリットまで資料で解説

⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

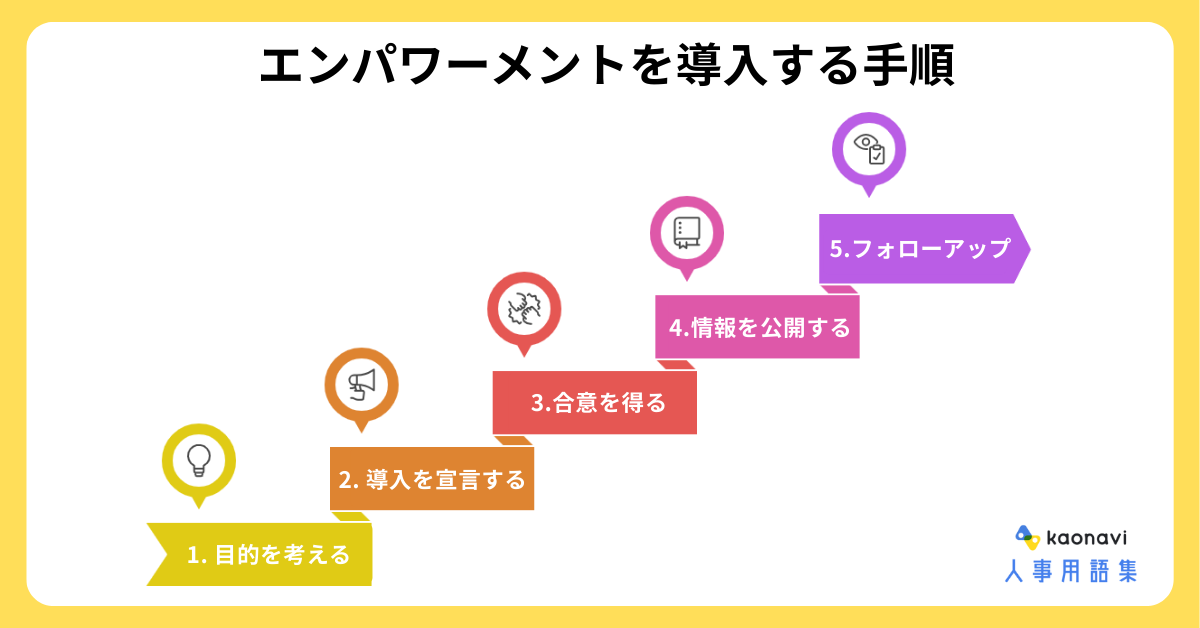

10.エンパワーメントを導入する5つの手順

エンパワーメントを導入する手順は、以下の5ステップです。

- エンパワーメントを導入する目的を考える

- エンパワーメントの導入を宣言する

- 従業員の合意を得る

- 情報を公開して権限を委譲する

- 必要に応じて従業員をフォローする

ここからは、各手順の作業内容を解説します。作業の詳細を把握することで、エンパワーメントをスムーズに導入できるため、あらかじめ確認しておきましょう。

【STEP①】エンパワーメントを導入する目的を考える

エンパワーメントを実施する最初のステップは、導入目的を明確にすることです。権限委譲そのものを目的とするのではなく、なぜ自社にエンパワーメントが必要なのかを具体的に定義する必要があります。目的の例としては、以下が考えられます。

- 現場の判断スピードを上げ、顧客満足度を向上させるため

- 多様な価値観を持つ従業員の能力を引き出し、イノベーションを創出するため

目的が明確であれば、従業員の理解と協力を得やすくなり、エンパワーメントをスムーズに導入できる可能性が高まります。

【STEP②】エンパワーメントの導入を宣言する

導入目的が決まったら、企業の最高責任者もしくは拠点のトップが、従業員の前でエンパワーメントの実施を宣言します。注意したいのは、ただのお知らせで終わらないようにする点です。固い決意と熱意が従業員に伝わるように宣言します。

宣言後は、エンパワーメントの必要性や、実際に導入するまでのおおまかな流れなどを説明しましょう。下記のような事柄をわかりやすく説明できるのが理想です。

- なぜ自社にエンパワーメントが必要なのか

- どのようなメリットが期待できるのか

- 自社のどのような課題に対して有効なのか

- 従業員一人ひとりにどう影響するのか

【STEP③】従業員の合意を得る

エンパワーメントの実施が周知できても、従業員と気持ちを合わせていなければ意味がありません。宣言後はできるだけ早いうちに、エンパワーメント導入に関するディスカッションや勉強会を開きましょう。

ディスカッションや勉強会の際は、従業員には率直な意見を述べることを促してください。心配していることや疑問点など、エンパワーメントの実施に関する考えを共有してもらうように意識します。

また、エンパワーメントが社員にどのようなメリットを生むのかを改めて説明し、従業員の不安を解消しましょう。同業種の企業でエンパワーメントを導入し、成功した具体的な事例があれば、従業員は導入後のイメージを鮮明に思い描けます。実際に導入している企業の存在を知ることで安心感も生まれますし「自分の会社でも成功させるために協力したい」と思う可能性も高いでしょう。

従業員が皆、エンパワーメントの導入に合意し、導入の目標に共感してくれたときが本当のスタートです。企業一丸となってエンパワーメントの導入に取りかかりましょう。

【STEP④】情報を公開して権限を委譲する

権限委譲や権限付与を行うには、

- 企業の方針や経営戦略

- 人事や経理状況

といった、企業の経営に関する情報を従業員に公開する必要があります。なかには、今まで企業内の一部の人しか知らなかったような情報も含まれます。

もちろん、情報を公開すると漏えいのリスクもあるでしょう。そのため、入社から間もない従業員や正式な雇用関係にない人に対しては、公開範囲を限定するのがおすすめです。

情報公開の意義は、企業が従業員を信用している姿勢を見せることです。情報が公開されることで、従業員は信頼されているという充足感を得られるうえ、信頼に応えようという気持ちになります。また、会社のことをすべて知っているという認識は、今後自らが下す決定に対しての責任意識を芽生えさせます。

情報公開が終わったら、いよいよ権限の委譲のステップです。従業員に対し裁量権を与える仕事の範囲を定め、実際に任せます。注意するべきは、各人の仕事の範囲をあらかじめ明確にしておくことです。従業員に対しても、どこまでが裁量権のある範囲かをしっかり伝える必要があります。従業員が裁量権のある範囲を理解していない場合、部署間での摩擦を生む可能性があります。

【STEP➄】必要に応じて従業員をフォローする

権限を委譲した後は、従業員が委譲された権限を最大限に活かせるよう、上司がサポートする必要があります。定期的な面談を通じて進捗を確認しつつ、従業員が困っている点について相談に乗ることで、委譲した権限がより活かされやすくなります。

上司のサポートにより、従業員が安心して挑戦できる環境を確保することが、エンパワーメントを成功させるコツです。

部下と心を通わせる1on1ミーティングとは?

ミーティングの進め方や話すべき内容を資料で解説!

エンパワーメントの導入時にも役立つ!

⇒資料を無料ダウンロードする

11.エンパワーメントの導入に失敗するケース

ここからは、エンパワーメントの導入に失敗するケースとして、以下の3つを解説します。

- 権限委譲ではなく責任放棄となる

- 権限委譲という手段が目的化する

- 結果的に部下が萎縮する

失敗するケースを事前に学ぶことで、エンパワーメントが成功する確率をより高められます。エンパワーメントの導入前にぜひ確認しておきましょう。

①権限委譲ではなく責任放棄となる

権限委譲の際には、部下に権限だけを移して責任は管理職が担保することにより、部下が自由に裁量を発揮できるようになります。権限を与えた結果、企業が損害を被った場合、責任は権限を付与した上司にあるという考え方が一般的です。

裁量権を付与した部下に対し、責任まで丸投げすることは、単なる上司の責任放棄です。エンパワーメントが目指す権限委譲とは異なります。

②権限委譲という手段が目的化する

企業がエンパワーメントを導入する目的は、社員の自発的な成長を促し、成果を向上させることです。ところが、権限委譲を無事に果たすことが目的化してしまうケースもしばしば存在します。

エンパワーメントは、部下に自由に与えること自体が目的ではありません。自由な判断が可能となった部下が、短期的に主体性を持って成長を果たした結果、ビジネスへの好影響を期待するものです。本来の目的を見失わないようにしましょう。

③結果的に部下が萎縮する

権限を委譲するには未熟な人材に対してエンパワーメントを実行した場合、期待した効果は得られないでしょう。必要以上の権限を前に、部下が萎縮してしまうと、部下の積極性や自発性は逆に失われてしまいます。エンパワーメントを行う適切な人材を見極める必要があります。

エンパワーメントを導入するなら「カオナビ」を要チェック!

従業員情報を管理することでエンパワーメントを効率良く実施可能!

⇒カオナビの資料を見てみたい

12.エンパワーメントを実施する際のポイント

ここからは、エンパワーメントを効果的に実施するためのポイントとして、以下の8つを解説します。

- 権限を委譲する範囲を明確にする

- 報連相を徹底させる

- 上司の判断基準を正確に引き継がせる

- 少しずつ権限を委譲する

- 失敗を許容する

- エンパワーメントを形骸化しない

- OODAループを活用する

- 人事評価制度と結びつける

それぞれのポイントを実践することで、エンパワーメントの効果を最大化できます。エンパワーメントを導入する予定の人は、あらかじめ確認しておきましょう。

権限を委譲する範囲を明確にする

前述の通り、権限を委譲する範囲を明確にします。権限委譲したから何でも自由にやっていい、となると大きな失敗につながる可能性が高まります。人材育成の場で大きな損失と部下の挫折が発生してしまっては、元も子もありません。

どこまで権限を委譲し、どこからは上司の判断が必要かというラインを明確にしておくことが必要です。

報連相を徹底させる

報連相とは「報告」「連絡」「相談」の頭文字を取った、ビジネスコミュニケーションの基本です。それぞれの意味は以下の通りです。

- 報告:業務の進捗や結果を上司に伝えること

- 連絡:関係者間で情報を共有すること

- 相談:判断に迷う事項や問題が発生した際に、上司や同僚の意見を求めること

エンパワーメントを実施した後は、部下の実施状況を素早く把握できるように、報連相の徹底を呼びかけましょう。部下に素早くコミュニケーションを取ってもらうことで、上司も早めにサポートできるようになり、エンパワーメントの導入効果をより確実に発揮できます。

報連相とは?【できない原因】おひたし、重要性、本当の意味

1.報連相とは?

報連相とは、コミュニケーションに重要な「報告」「連絡」「相談」の3つをまとめたビジネス用語のことです。報連相はビジネスで基本的なコミュニケーションであり、とくにこの3つは迅速かつ...

上司の判断基準を正確に引き継がせる

部下がより確実に成果を出せるよう、上司の判断基準をしっかりと引き継いでおくことも大切です。上司と部下の微妙な判断基準のずれが、やがて大きなずれとなって成果に差が出る可能性があります。

風通しの悪い職場では、判断基準の引き継ぎがスムーズに進まない可能性があります。組織を管理する立場として、日々組織の風通しを良くすることに努め、エンパワーメントを実施しやすい職場づくりを心がけましょう。

少しずつ権限を委譲する

従業員のスキルや経験に見合わない、大きな権限を委譲することは避けるべきです。権限が大き過ぎることで、従業員に過度なプレッシャーが生まれ、業務のパフォーマンスを低下させてしまう可能性があります。

まずは小さな業務の判断から任せて、従業員の習熟度に合わせて段階的に委譲する範囲を広げましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、従業員に自信と責任感が備わり、より大きな権限を担う準備が整います。

少しずつ権限を委譲させることは、エンパワーメントを成功させる秘訣のひとつです。

失敗を許容する

誰でも最初は失敗します。エンパワーメントの導入から間もないうちは、経営側からは想定できなかったミスを犯す部下が出てくる可能性も高いです。

しかし、部下自身は慣れない環境のなか、試行錯誤しながら頑張っています。失敗しても厳しく罰せず、どうすれば改善できるかを話し合うことで優しくフォローしましょう。

そのためにも、いつでも部下が上司に助言やフォローを求められる、風通しの良い職場づくりを普段から心がけましょう。

エンパワーメントを形骸化しない

せっかくエンパワーメントの導入をスタートしたにもかかわらず、時間が経つと形骸化していたという場合も多いです。

従業員は日々忙しく働いているため、時間が経つとエンパワーメントの認識が薄れてしまう可能性があります。企業内でエンパワーメントを推進する風土づくりができていない場合は、特に形骸化しやすいです。

形骸化を抑止するには、従業員にとってのエンパワーメントのメリットを思い起こさせることが必要です。エンパワーメントの導入による具体的な成果をグラフ化して周知したり、貢献した従業員へ報酬を与えたりする取り組みを心がけましょう。

責任者や経営者が一生懸命エンパワーメントを根付かせようとする姿勢を見せることも、エンパワーメントを形骸化させないポイントのひとつです。

OODAループを活用する

OODAループとは、変化の激しい状況下で迅速な意思決定を行うためのフレームワークです。以下の4つのプロセスを繰り返すことで実施します。

| フェーズ | 日本語訳 | 詳細 |

|---|---|---|

| Observe | 観察 | 状況の情報を集める(外部・内部の環境、敵・味方の動向、自分の状況など)。

事実ベースの認識が重要。 |

| Orient | 状況判断/分析 | 観察した情報を分析・解釈して、自分の文脈に照らして意味づけする。

文化、経験、価値観が影響する。 |

| Decide | 意思決定 | 分析結果に基づいて、最も適切と考えられる行動方針を選択する。

複数の選択肢から最善策を決める。 |

| Act | 行動 | 意思決定した内容に基づいて実際に行動を起こす。

行動の結果は次の「観察」にフィードバックされる。 |

エンパワーメントで権限を委譲された従業員にとって、OODAループは的確な判断を下す際に有用なフレームワークです。OODAループによって正確な判断のもと業務を進められれば、エンパワーメントの効果をより高められます。

エンパワーメントを導入する際は、権限を委譲する従業員に対して、OODAループを活用することもあわせて呼びかけましょう。

人事評価制度と結びつける

エンパワーメントによって権限を委譲されたうえで、業務の成果を正当に評価してもらえると、従業員のモチベーションが上がります。モチベーションが上がると、従業員はより責任の重い業務に挑戦しようという気持ちになるため、エンパワーメントの効果をさらに高められます。

エンパワーメントを導入する際は、人事評価制度を一度見直し、権限委譲による業績アップを評価できるように準備しましょう。業績だけでなく「主体性」や「挑戦意欲」などのマインド面も評価対象にすると、従業員が責任の重い業務にチャレンジしやすくなります。

人事評価を効率的に行うなら「カオナビ」を要チェック!

従業員情報を管理することで人事業務を効率的に実施!

⇒カオナビの資料を見てみたい

13.エンパワーメント経営の具体例

ここからは、エンパワーメント経営の具体例を以下の2つに分けて紹介します。

- 日本国内の導入企業

- リッツ・カールトンの導入事例

エンパワーメントの具体的な導入事例や、導入した結果などを確認できるため、実践する前に一度確認してみましょう。

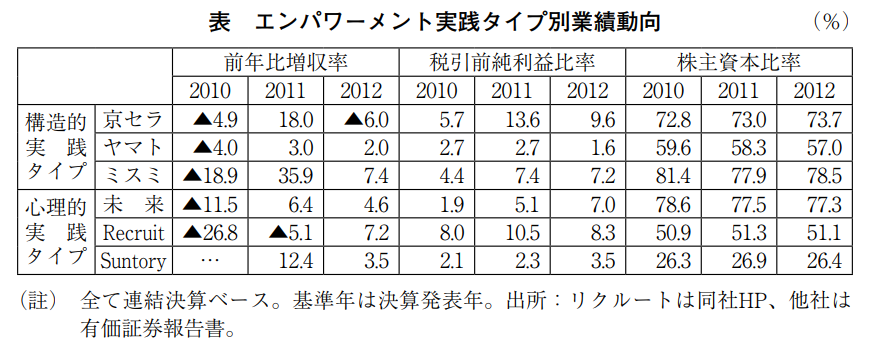

日本国内の導入企業

日本国内でエンパワーメントを導入した企業として、以下が挙げられます。

- 心理的実践タイプ

サントリー・リクルート・未来工業・三和総合研究所(現・三菱UFJリサーチ&コンサルティング)

- 構造的実践タイプ

京セラ・ミスミ・ヤマト運輸など

引用:エンパワーメント経営はどの道を歩むべきか ─「エンパワーメント経営論」序説 ─

心理的実践タイプの具体例として、三和総合研究所(現・三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が行った、同僚のプロジェクトメンバー同士で相互に人事評価を行うという手法が挙げられます。

また、構造的実践タイプの具体例としては、京セラの「アメーバ経営」やヤマト運輸の「セールスドライバー制度」などが有名です。

エンパワーメント実践後の業績を見ると、株主資本比率においてほとんどの企業が高水準を維持していることがわかります。エンパワーメントのタイプによる結果の違いはないといって良いでしょう。

リッツ・カールトンの導入事例

エンパワーメント経営の実践例として、リッツ・カールトンの事例を紹介しましょう。

リッツ・カールトンでは、顧客の要望に応える際に自分の判断で最良と思うサービスを行う裁量権を、スタッフ一人ひとりに与えています。

同社では、スタッフ一人が1日に2,000ドルまで経費を使える制度が巷で話題となりました。制度の本来の目的は、各スタッフに十分な裁量権を与えて、顧客の要望に対して迅速かつアイデアに富んだサービスを提供することです。

リッツ・カールトンがエンパワーメントを推進する背景には、スタッフへの信頼感を高め、リスクを組織として受け止める環境づくりがあります。適切に環境づくりを進めながらエンパワーメントを推進することで、スタッフの責任感が強くなっています。

また、

- 言葉にあらわれない願望やニーズを先読みする姿勢を重視し、コミュニケーション能力を高める

- 顧客情報の共有などのこまやかな努力

なども顧客感動を生むポイントです。

適切な権限委譲が行われれば、リッツ・カールトンの事例のような副次効果も期待できます。

【エンパワーメントの効果を実感できない……】

効果的なエンパワーメントを実施するにあたって、適切な対象者の選出・委譲する権限の内容の検討を慎重に行うことが大切です。

\カオナビなら/

●従業員の能力や経験、適性などデータが見える化

●能力や適性、経験から委譲する権限内容を迅速に検討可能

●適切な対象者の選出で、効率的なエンパワーメントを実現

●エンパワーメント実施後の効果も、従業員情報として一元管理

タレントマネジメントシステム「カオナビ」を活用して、組織を成長へと導く効果的なエンパワーメントを実施しませんか?

⇒ カオナビの資料はこちらから

エンパワーメントのQ&A

①次世代リーダーの育成

②中途人材の早期適合

③スピーディーな経営判断

権限委譲を行い、現場に判断を委ねることで、人材の成長を促進できます。また、時代の流れに適応するスピーディーな企業運営を実現できます。