部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

職場やチームにおける信頼関係の構築や、円滑なコミュニケーションを促進するうえで欠かせないのが「チームビルディング」です。

最近では、研修や社内イベントにゲーム形式を取り入れる企業も増えており、楽しみながらチームワークを高められる手法として注目されています。

この記事では、チームビルディングの基本からその重要性、効果的な進め方、さらには研修やオンラインで活用できるチームビルディングゲーム30選を目的別にご紹介します。

ファシリテーターが意識すべきポイントや、振り返りによる学びの深め方も解説しているので、ぜひ実践的なチーム強化の参考にしてください。

目次

1.チームビルディングとは?基本の意味と目的

チームビルディングとは、メンバー同士の信頼関係や相互理解、結束力を深めるための具体的な活動や仕組みを指します。その目的は、効果的な役割分担やスムーズな連携を実現することにあります。

まずは、チームビルディングの定義や注目される背景を押さえていきましょう。

チームビルディングの定義

チームビルディングは、メンバーそれぞれが持つスキルを最大限に引き出し、高い成果を上げるチームを作るための取り組みです。

チームとして機能するには、信頼関係や円滑なコミュニケーションが欠かせません。個人だけでは対応が難しい問題でも、仲間との協力によって新しいアイデアの創出など相乗効果が期待できます。

その結果、チームの力が引き出され、組織全体の成長にもつながるのです。

チームビルディングが注目される背景

近年、チームビルディングが注目される理由には、ビジネス環境の急速な変化や価値観の多様化があります。現代の職場には、さまざまな考え方や背景を持つ人が集まっています。

そのため、昔ながらの一律的なマネジメントでは、社員一人ひとりの潜在能力を十分に引き出すのが難しい場合があり、個性や強みを活かすためには、新しいマネジメントの方法が必要です。

また、リモートワークの普及により、物理的な距離が生まれたことで、組織としての一体感や信頼関係の構築がより重要になりました。

こうした背景から、組織の生産性や創造性を高めるには、経営戦略の視点からも、計画的かつ継続的なチームビルディングが不可欠です。

なぜ「チームワーク強化」が求められているのか

DXの進展やグローバル競争の激化により、個人のスキルだけでは対応が難しい課題が増えています。そのため、チームで情報を共有し、協力しながら課題に取り組むことが欠かせません。

チームワークが強化されると、自然に役割分担が機能し、メンバーのモチベーションも上がります。その結果、全体の生産性も向上するでしょう。

さらに、テクノロジーの進化や社会の急速な変化に対しても、柔軟に動けるチームは強く、持続的な成長が期待できます。

チームワークとは? メリットや高める方法、必要なスキルを簡単に解説

組織活動において、チームワークは欠かせない要素です。複数人で構成される部署やプロジェクトチームでは、独創的な個人プレーだけが先行してしまうと組織としての方向性を見失ってしまうこともあります。

チーム...

【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!

●評価シートが自在につくれる

●相手によって見えてはいけないところは隠せる

●誰がどこまで進んだか一覧で見れる

●一度流れをつくれば半自動で運用できる

●全体のバランスを見て甘辛調整も可能

2.研修にチームビルディングゲームを取り入れるメリット

ここでは、チームビルディングを研修に取り入れる主要なメリットを5つ紹介します。

心理的安全性が高まる

チームビルディングゲームを取り入れる最大のメリットは、心理的安全性を高められることです。心理的安全性とは、自分の考えや意見を恐れずに発言できる状態を指します。

ゲームという非日常的な場では、役職や年齢に関係なく全員がフラットな立場で参加できるため、普段は発言に消極的な人も安心して意見を言えます。

また、ゲームの中で失敗や挑戦を繰り返すプロセス自体が「失敗しても大丈夫」という空気を作り出し、チーム内での信頼関係や安心感が醸成されます。

特に、新入社員や部署間の壁がある場合などに効果的で、意見交換のハードルが下がり、実際の業務でもチーム内の信頼が高まるでしょう。

チームコミュニケーションが活性化する

研修にチームビルディングゲームを導入することで、普段の仕事では得にくい「リアルな会話」や「協力しながら考える機会」が生まれ、コミュニケーションが活発になります。

課題解決型のゲームや協力型アクティビティでは、メンバー同士が自然と話し合い、互いの意見を尊重しながら進める必要があります。その結果、普段は関わりの少ない相手とも接点が増え、コミュニケーションの幅が広がるでしょう。

また、ゲーム内で成功体験を共有することで連帯感が生まれ、日常業務においても報連相や意見交換が活発になるなど、円滑な連携が期待できます。

コミュニケーションとは? 大切な理由、円滑にするポイントを解説

コミュニケーションとは、伝達や意思疎通、あるいはこれらを示す行動のことです。ここではコミュニケーションの重要性やコミュニケーション能力を高めるメリット、コミュニケーション能力不足がもたらす悪影響などに...

エンゲージメントやモチベーションが向上する

チームビルディングゲームには、楽しみながら学べるという大きな利点があります。ゲームを通じて達成感や成功体験を味わうことで、チーム全体の一体感が生まれ、エンゲージメントの向上にもつながるでしょう。

さらに、自分のアイデアが認められたり、仲間から頼られたりする場面を経験することで、自己効力感やモチベーションも高まります。座学とは異なり、参加者が自ら動く形式であるため、意欲的に取り組みやすいのも特徴です。

従業員エンゲージメント向上施策10選! 効果、事例を簡単に解説

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード...

リーダーシップ・協力性を育める

チームビルディングゲームでは、状況に応じてリーダーシップを発揮したり、他のメンバーをサポートしたりする協力性が求められます。

これまでリーダー経験がなかった人でも、ゲームの中で役割を担うことで、新たな才能や意外な一面が引き出されることも少なくありません。こうした体験を通じて、リーダーシップやフォロワーシップの重要性を実感できます。

また、一部の人だけでなく全員が主体的に関わることで、互いを認め合う雰囲気が生まれ、職場でも相手を尊重した関係性が築けます。

リーダーシップとは? 種類や理論、ある人の特徴、高め方を簡単に解説

従業員のリーダーシップを育成できていますか?

カオナビならスキルを可視化し、戦略的な育成プランが立案できます!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウ...

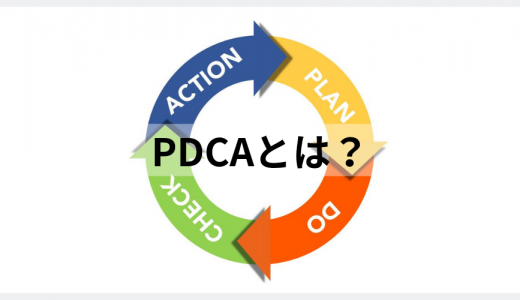

PDCAの流れを実践できる

チームビルディングゲームは、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを体感する場としても非常に効果的です。

例えば、ゲーム開始前に「どのような戦略で進めるか」を話し合い(Plan)、実際にプレイしながら試行錯誤(Do)、結果を振り返って「何が良かったか」「改善できる点は何か」を共有し(Check)、次回に向けてどう動くかを考える(Act)という一連の流れを経験します。

このサイクルを研修内で体験することで、参加者は業務においてもPDCAを意識するようになり、継続的な改善や目標達成への姿勢が身につきます。理論だけではなく、体験を通して学べることが、ゲームの大きなメリットです。

PDCAとは?PDCAサイクルはもう古い?意味やOODAとの違いを解説

目標の進捗確認や振り返りをもっと簡単に!

カオナビなら、全社員の目標や進捗を管理できるからPDCAの運用も効率化できます。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPD...

3.効果的なゲーム実施のポイントと注意点

チームビルディングゲームをおこなう際には、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?成功させるために押さえておきたいポイントや、事前に意識しておくべき点を分かりやすく紹介します。

ファシリテーターが意識すべきこと

チームビルディングゲームを効果的に実施するためには、ファシリテーターの役割が非常に重要です。まずは、ファシリテーターが意識すべきポイントを紹介します。

参加者のプロフィールを把握する

チームビルディングゲームを成功させるためには、ファシリテーターが参加者の年齢、職種、経験値などのプロフィールを事前に把握しておくことが大切です。

これにより、参加者の特性やチームの現状に合ったゲームを選定でき、全員が無理なく楽しめる環境を整えられます。

また、個々の強みや苦手分野を理解しておくことで、ゲーム中の役割分担やサポートもスムーズにおこなえます。

ゲームの目的を伝える

ゲームを始める前に、その目的を明確に伝えることが不可欠です。例えば、「コミュニケーションの活性化」「チームワークの強化」「メンバー同士の相互理解」「共通の目標や価値観の共有」などが考えられます。

目的が共有されると、参加者は単なる遊びではなく、業務やチームの成長につながる活動として主体的に取り組めます。具体的な目標や期待される効果が理解できれば、参加意欲も高まるでしょう。

参加意欲を高める

ファシリテーターは、場の雰囲気を和らげ、全員が積極的に参加しやすい空気づくりを心がけましょう。アイスブレイクを取り入れたり、ポジティブなフィードバックをおこなったりすることで、参加者の緊張を和らげ、主体性を引き出せます。

また、ゲームの進行中には、参加者の発言や行動を肯定的に受け止める姿勢が求められます。

全員が参加できる環境をつくる

チームビルディングゲームの目的は、全員が協力し合いながら課題を解決することです。そのため、ファシリテーターは、ゲームのルールや進行を分かりやすく説明し、誰もが役割を持って関われるように配慮します。

発言しやすい雰囲気や、少人数グループでの実施など、全員が参加できる工夫を取り入れましょう。

振り返りをおこなう

ゲーム終了後には、必ず振り返りの時間を設けましょう。振り返りでは、参加者がゲームを通じて得た学びや気づきを共有し、今後の業務にどう活かすかを考えることが重要です。

ファシリテーターは、参加者が具体的な行動に結びつけられるよう、適切な問いかけをおこない、深い議論を促進します。さらに、研修後にはアンケートを実施し、ゲームの内容がどれだけ効果を発揮したかを確認しましょう。

研修の満足度をアンケートで確認するには?

研修の満足度を測る際には、具体性のある質問を設定することが大切です。ただ満足したかどうかを質問するだけでは、具体性に乏しい回答しか得られません。

次のポイントにも留意し、設問を設定しましょう。

回答...

定期的に実施する

チームビルディングゲームは、一度きりではなく、定期的に実施することで継続的な効果が期待できます。定期的な実施により、チーム内のコミュニケーションが活性化し、信頼関係が一層深まるでしょう。

また、ゲームを通じて得た学びを日常業務に活かせれば、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから

4.【アイスブレイク向け】簡単・短時間で盛り上がるゲーム

アイスブレイクとは、初対面の緊張や堅い雰囲気をほぐし、場を和ませるための取り組みです。チームビルディングの一環として活用でき、会議の始まりにメンバー全員の意識を揃えたり、集中力を高めたりするのに効果的です。

また、新しく加わったメンバーとの距離を縮める場面でも役立ち、自然な形でコミュニケーションを促進できます。

ここでは、誰でも簡単に取り入れられるアイスブレイク向けのゲームを7つ紹介します。

実は〇〇です自己紹介

- 人数の目安:2〜10人(人数が多い場合はグループに分けておこなうと効果的)

- 所要時間:10〜20分(1人あたり1〜2分)

最初に「実は〜」という言葉をつけて自己紹介をおこなうゲームです。例えば「実は学生時代に全国大会に出たことがあります」「実は○○オタクです」などです。

話す内容は自由で構いませんが、趣味や特技などのテーマをあらかじめ設定すると、進行がスムーズになります。聞き手はリアクションや質問で交流を深めます。

ちょっとした秘密や個性の共有によって、それぞれの人柄が印象に残り、メンバー同士の距離が一気に縮まるでしょう。普段見えない一面を知ることで、チーム内の信頼関係や共感が育まれ、今後のコミュニケーションも活性化します。

2つの真実と1つの嘘

- 人数の目安:3〜6人

- 所要時間:10〜20分(1人あたり2〜3分)

各参加者が自分に関する3つの情報を話します。そのうち2つは真実で、1つは嘘です。他の参加者は、どれが嘘かを当てます。嘘の内容は、できるだけ真実味のあるものにすると、ゲームが盛り上がるでしょう。

参加者の意外な一面を知ることができ、会話のきっかけになります。また、観察力や推理力を働かせることで、参加者同士の理解が深まります。

ひと言ゲーム

- 人数の目安:3〜20人

- 所要時間:10~15分(1人あたり3~5分)

参加者全員が指定されたテーマ(例:会社の印象、企業文化、今の気分、休日の過ごし方など)について思い浮かんだキーワードを「一言」で表現し、付箋に書きます。

書き出した言葉はホワイトボードに貼り出して共有してもよいですし、プレゼン資料として活用するのもおすすめです。全員が順番に簡単な理由も添えて発表します。

短い言葉で自分の考えを伝えることで、他のメンバーの価値観や考え方を知るきっかけになります。会議や研修の冒頭で実施すれば、場の雰囲気が和らぎ、発言しやすい環境が生まれるでしょう。

自分史ワーク

- 人数の目安:5〜15人

- 所要時間:15〜30分(1人あたり3~5分)

各自が自分の人生の中で印象に残っている出来事や経歴、思い出などを簡単に話し、他の参加者から質問を受けます。テーマを「学生時代」「転職理由」などに絞ると話しやすくなるでしょう。

このゲームでは、相手が大切にしている価値観や、仕事に対する姿勢を理解する手助けにもなり、日常の業務で円滑に連携するためのヒントを得られる点も魅力です。また、自分自身の振り返りもでき、自己理解が深まります。

共通点探しゲーム

- 人数の目安:2人1組、または3~5人の小グループ

- 所要時間:5~15分

ペアまたはグループで自己紹介をした後、制限時間内にできるだけ多くの共通点を見つけるゲームです。例えば、「全員が猫を飼っている」「全員が旅行好き」などです。共通点を探す過程で自然と会話が生まれ、親近感や一体感が高まります。

さらに、「みんなに共通する意外な一面」を発見できれば、その後のやり取りがスムーズになり、ちょっとした会話も生まれるでしょう。初対面でも話題に困らず、関係構築のきっかけになるのがメリットです。

メイク10

- 人数の目安:3〜30人(1チーム3〜4人)

- 所要時間:10〜30分

出題者がランダムに4つの数字を提示し、足し算、引き算、掛け算、割り算を駆使して10を作るゲームです。例えば、数字が2、3、5、7の場合、「(5−3)×(7−2)=10」といった計算式を作ります。

チームで協力して、できるだけ多くの解を見つけます。論理的思考力やチーム内の協力、アイデアの共有が促進されます。また、制限時間内に多くの解を見つけることで、集中力や達成感が得られ、盛り上がりやすいゲームです。

クイックスワップ

- 人数の目安:6~20人

- 所要時間:10〜15分

参加者をAとBの2つのグループに分け、それぞれ向かい合うように2列に並びます。まずはチームAに15〜30秒の観察時間を与え、その間に目の前の相手の特徴をできるだけ多く記憶します。

続いてチームAは背を向け、チームBは外見に関するいくつかの変化を加えます。例えば、並び順の変更やアクセサリーの取り外し、服の袖をまくる、靴を交換するなど、変化の方法は自由です。

準備が整ったら、チームAは再び向き直り、どこが変わったのかを5〜10分かけて探します。

このアクティビティは、集中力や観察力を高めるだけでなく、遊び心のある雰囲気で気持ちをリフレッシュできる効果があります。

また、制限時間の中での「見た目の変化」という非言語のやり取りを通して、チーム全体での協調性や柔軟な対応力の育成にもつながるでしょう。

バースデーライン

- 人数の目安:10〜30人

- 所要時間:10~15 分

参加者が誕生日順(または誕生月順)に一列に並ぶゲームです。ただし、会話や筆談は禁止です。ジェスチャーのみで誕生日を伝え合い、制限時間内に正しい順番で並べるかを競います。

このゲームでは、メンバー全員が互いの誕生日を把握できるため、今後のちょっとした会話のきっかけにもなります。

また、非言語コミュニケーションが促進され、自然と協力が生まれやすいのも特徴です。短時間で一体感が生まれ、チームワークの基礎作りに役立ちます。

ムードピクチャーズ

- 人数の目安:1チーム4〜6人

- 所要時間:15〜30分

参加者へさまざまな感情や状況を表す写真、またはイラストを提示し、それぞれに「今の自分の気持ち」や「チームの雰囲気」に合っていると思う1枚を選んでもらいます。

画像は、インターネットで探して印刷したものや、新聞・雑誌の切り抜きなどを活用するとよいでしょう。

選んだ理由や感じたことを共有することで、お互いの気持ちや考え方をより深く理解できます。言葉だけでなくビジュアルを通して表現できるため、気持ちをわかりやすく伝えられ、チーム内に安心感のある雰囲気がつくれます。

行動規範ゲーム

- 人数の目安:5人以上

- 所要時間:20〜30分

チームの行動規範や価値観を明確にするためのワークショップ形式のゲームです。例えば、「創造性」と「協力性」といったテーマを設定し、それに関連する具体的な行動や考え方をメンバー全員で出し合います。

出されたアイデアを共有し、チームとしての行動指針として文書化します。

チームメンバーが共通の価値観や行動基準を持つことで、プロジェクトの進行や日常業務における意思決定がスムーズになるでしょう。また、メンバー間の信頼関係が強化され、チーム全体の一体感が高まります。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード5.【信頼関係構築、コミュニケーション向上】協力型のゲーム

ここでは、信頼関係の構築やコミュニケーション向上を目的とした協力型のチームビルディングゲームを8つご紹介します。

ペーパータワー

- 人数の目安: 1チーム4〜5人

- 所要時間:1回あたり15〜30分。複数回実施することで学びが深まる。

A4用紙を30枚程度使用し、制限時間内にできるだけ高い自立式のタワーを作ることを目指します。紙を折ったり丸めたりして構造を工夫し、倒れないように積み上げていきます。

道具は紙のみで、テープやのりは使用しません。チームで話し合いながら、設計や組み立てをおこないます。役割分担やアイデアの共有、試行錯誤を繰り返しながら進めるのがポイントです。

シンプルなルールながら、チーム内のコミュニケーションや協力、創造力を高める効果があります。また、PDCAサイクルの重要性も学べます。さらに、仕事の現場でも活かせる問題解決力の向上が期待できます。

マシュマロチャレンジ

- 人数の目安:1チーム4人が基本。全体では4人~100人以上でも実施可能。

- 所要時間:約20分

乾燥パスタ、マシュマロ、テープ、ひもなどを使い、制限時間内にできるだけ高い自立式のタワーを作ります。最上部にマシュマロを置くことが条件で、タワーの高さを競います。

材料や時間が限られているため、計画性や柔軟な発想、チーム内のコミュニケーションが問われるゲームです。協力しながら目標達成を目指すことで、役割分担やリーダーシップ、柔軟な発想力が養われます。

また、途中で投げ出さずにやり抜く粘り強さや、状況を的確に見極める判断力も身につけられるでしょう。短時間でメンバーの個性や強みを知れるため、信頼関係の構築や相互理解の促進にもつながります。

十人十色ゲーム

- 人数の目安:4~8人程度のグループ

- 所要時間:20〜30分

十人十色ゲームは、メンバーの嗜好や考えを予測する形式のコミュニケーションゲームです。例えば「Aさんはインドア派かアウトドア派か」といった問いを出し、Aさん以外のメンバーがその答えを予想します。

単に正解することよりも、その人の思考の傾向や価値観を知ることが、このゲームの本質です。参加を重ねれば、業務上で相手の視点を踏まえた配慮あるコミュニケーションがとれるようになります。

目的地移動ゲーム

- 人数の目安:1チーム3人が基本。複数チームで同時に競うことも可能

- 所要時間:1回あたり20~30分(移動距離や振り返り内容によって調整可能)

3人がそれぞれ目隠し役、サポート役、指示役に分かれ、目隠しをした人を目的地まで移動させるゲームです。サポート役は声を出さずに手助けし、指示役は声だけで全体の動きをコントロールします。

非言語・言語コミュニケーションの大切さや、信頼して役割を任せる体験ができるでしょう。役割分担の難しさや、伝える力・受け取る力の大切さを実感でき、チームワークの向上に役立ちます。

ブラインドスクエア

- 人数の目安:4〜10人程度のグループ

- 所要時間:1回あたり20~30分

参加者全員が目隠しをし、1本の長いロープを手にもちます。リーダーの指示を頼りにロープを使って正方形を作るゲームです。聴覚と触覚だけを頼りに、ロープを使ってできるだけ正確な四角形(スクエア)を作ることを目指します。

視覚情報が遮断されることで、言葉による伝達や協力の重要性を体感できます。リーダーシップやフォロワーシップ、相手を信頼する力が養われ、チームの一体感が高まるでしょう。

ロングタイムドミノ

- 人数の目安:4〜10人程度のグループ

- 所要時間:約60分

各チームに100〜200個のドミノを配布し、制限時間内にできるだけ長く倒れ続けるドミノの並べ方を考えます。複数回実施し、最も長い時間を記録したチームが勝利です。

このゲームでは、ドミノ以外にも会場にある道具や手元の小物などを使って仕掛けを加えることができ、創造力が問われます。設計や配置、役割分担を話し合いながら進めることがポイントです。

計画性や集中力、PDCAサイクルの重要性、協力して目標を達成する達成感を味わえます。全員で成功体験を共有できるため、信頼関係やチームワークの強化につながります。

伝言ゲーム

- 人数の目安:8~10人以上のグループ

- 所要時間:15〜30分

伝言ゲームは、10人前後のグループでおこなうシンプルなコミュニケーションゲームです。最初の人から順番に口頭でメッセージを伝えていき、最後の人が受け取った内容が元の文とどれだけ一致しているかを競います。

チームビルディングの研修でおこなう際には、あえて長めの文章や少し紛らわしい内容にすると、より効果的です。

このゲームを通じて、情報の重要な部分をどう整理して伝えるか、また、順序立てて話すことの大切さを実感できます。伝える力と受け取る力、どちらも鍛えられる実践的なトレーニングになります。

人狼ゲーム

- 人数の目安:10人以上

- 所要時間:1回あたり約30分

参加者に「人狼」や「村人」などの役割をランダムに割り当て、会話や推理を通じて人狼を見つけ出して排除する心理戦のゲームです。チームメンバーに同じお題が配られ、それについて会話を進めていきます。

しかし、人狼だけ異なる内容が渡されます。誰がどの役割か分からない状態で進むため、人狼は周囲に違和感を与えないよう慎重に発言し、他のメンバーは違和感を手がかりに人狼を見抜きます。

通常、人狼は複数人割り当てられ、全員を見つけ出して排除できなければ、村人側は敗北となります。発言のタイミングや内容、周囲との関係性を読み解く力が試され、交渉力・観察力・戦略的思考が養われるゲームです。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード6.【課題解決力UP】思考型・戦略型ゲーム

ここでは、課題解決力や戦略的思考を高めるためのチームビルディングゲームを5つご紹介します。チーム内のコミュニケーションや信頼関係の構築にも効果的なので、研修やチームビルディングの一環として、ぜひ取り入れてください。

ウミガメのスープ

- 人数の目安:4〜10人

- 所要時間:1回あたり5~30分

ウミガメのスープは、出題者が「はい」または「いいえ」でしか答えられない制約の中で、他の参加者が質問を重ねて物語の真相を解き明かしていく推理型のゲームです。

例えば「ウミガメのスープを飲んだ男が死んだ。なぜ?」という謎に対して、参加者は順番に質問を投げかけ、情報を少しずつ集めていきます。状況によっては、「関係ありません」「いい質問です」といった補足を出題者が伝えても構いません。

このゲームは、論理的思考や発想力、水平思考(ラテラルシンキング)を養うのに最適です。また、チームでアイデアを出し合いながら進めることで、自然と会話が生まれ、コミュニケーションの活性化にもつながります。

メンバーの協力によって心理的な安心感も高まり、メンバー同士の信頼関係やチームの一体感が強まるでしょう。

ゲーム終了後に、効果的だった質問や印象的なやり取りを振り返る時間を設ければ、さらに深い学びと関係構築が期待できます。

難破船

- 人数の目安:8~25人

- 所要時間:約30分

無人島に漂着したという設定のもと、沈みゆく船から制限時間内に必要なアイテムを集め、生き残るための戦略を立てるゲームです。

「難破船」と見立てたエリアに、水やマッチ、保存食、ナイフ、ロープ、防水シートなどのアイテムを用意し、それぞれに個数制限を設けて資源の希少性を演出します。

必要に応じて、アイテムの絵が描かれたカードを使って、視覚的にわかりやすくするのも効果的です。

参加者は2つ以上のチームに分かれ、制限時間内に価値があると思う物をできるだけ多く集めた後、優先順位をチーム内で話し合いながら決めていきます。

アイテムは限られているため、他チームとの物々交換など交渉力も求められる点がこのゲームのポイントです。

ゲームを通じて、協調性・判断力・交渉力だけでなく、リーダーシップや戦略的思考も身につきます。限られた状況での意思決定を体験できる、実践的なチームビルディングです。

働き方改革ゲーム

- 人数の目安:4~6人程度のグループ

- 所要時間:60~90分

働き方改革ゲームは、チームでひとつの会社を経営し、理想的な組織づくりを目指す体験型のゲームです。チームで施策を考え、実行することで業績や利益、予算配分が変化します。

このゲームの特徴は、会社全体としての目標達成に加えて、プレイヤーそれぞれに個別のビジョン(例:スキル向上やワークライフバランスなど)が与えられる点です。

組織の成長と個人の目的達成の両立を目指しながら、メンバー間で連携し、意思決定を進めていきます。

全体を通じて、働き方や組織における価値観を見つめ直す良い機会となり、チームワークだけでなく自分自身の働き方にも意識を向けるきっかけとなるでしょう。

また、現実的な課題の疑似体験によって、戦略的思考や意思決定力、チームでの協働の重要性を体感できます。

条件プレゼン

- 人数の目安:1チーム4〜5人のグループ、全体で最大30人程度

- 所要時間:60~90分

条件プレゼンは、チームごとに指定されたキーワードを使ってプレゼンテーションを考え、発表する対抗型のゲームです。

各チームにはいくつかのキーワードが渡され、それらをすべて盛り込んだ企画やストーリーを作成します。プレゼン終了後、最も魅力的だったチームが勝者です。

ルール自体はシンプルですが、与えられるキーワードによって難易度が変わるため、発想力やユーモア、工夫が問われます。内容をどうまとめて伝えるかをチームで話し合う過程では、自然と連携が生まれ、チーム内の協力体制が強化されます。

このアクティビティを通じて、論理的に構成を考える力や、伝えるスキルが磨かれるだけでなく、意見を出し合いながら進めることで、コミュニケーションの活性化にも大きな効果が期待できるでしょう。

謎解き脱出ゲーム

- 人数の目安:1チーム4〜6人、全体で最大30人程度

- 所要時間:60〜90分

チームで協力しながら、与えられた謎やパズルを解き明かし、制限時間内に「脱出」や「クリア」を目指すゲームです。謎解きには論理的思考やひらめきが必要で、チーム全員の協力が不可欠です。

ゲーム中は、情報を共有しながら協力して問題を解いていく必要があり、チーム内のコミュニケーションが活性化します。

また、メンバー同士で役割を分担したり、状況に応じてリーダーシップを発揮したりする場面も多く、チームビルディングの効果が高いアクティビティです。会議室などの限られたスペースでも実施可能なため、社内イベントにも取り入れやすいのが特徴です。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード7.【リモート対応】オンラインでできるチームゲーム

オンラインで実施可能なチームビルディングゲームを7つ紹介します。リモートワーク中でもメンバー同士のつながりを深め、チームワークを高めるのに役立つ内容です。チームの状況や目的に合わせて、ぴったりのゲームを選んで活用してください。

ミュートで自己紹介

- 人数の目安:3~10人

- 所要時間:15~30分

ミュートで自己紹介は、ZoomなどのWeb会議ツールを使ったアイスブレイクで、声を出さずに自己紹介をおこない、他の参加者がそれを推測する形式のゲームです。例えば「名前は…」「好きな食べ物は…」と話し始めた後、音声をミュートにして残りを口パクで伝えます。

見ている側は口の動きだけを頼りに内容を推測し、その後ミュートを解除して正解を発表します。発音の読み取りに集中するため、自然と相手への関心も高まるでしょう。

参加者が多い場合には、ブレイクアウトルームなどを活用して少人数に分けておこなうと、よりスムーズに楽しめます。

GOOD&NEW

- 人数の目安:3~10人

- 所要時間:15~30分

参加者が「最近あった良いこと(GOOD)」や「新しい発見(NEW)」を順番に発表します。全員が発表したら終了です。前向きな話題で会話が始まり、メンバーの人柄や日常を知るきっかけになります。ポジティブな雰囲気作り、心理的安全性の向上にも役立ちます。

トリビアゲーム

- 人数の目安:6~20人

- 所要時間:10~30分

トリビアゲームは、オンライン上でクイズ形式におこなうシンプルで盛り上がるチーム対抗ゲームです。まず、3~10人程度でチームを編成します。進行役は、あらかじめ用意されたテーマに沿ったクイズを出題します。

テーマは「会社にまつわること」「一般常識」「身近な雑学」など自由に設定可能です。内容を変えることで何度でも楽しめ、正解数が多いチームが勝利となります。

終了後に、印象に残った問題や面白かったやり取りを振り返る時間を設けると、学びや一体感がさらに深まるでしょう。知識を共有しながら楽しく競えるこのゲームは、チーム間のコミュニケーションを促進し、自然な盛り上がりを生み出します。

スカベンジャー ハント

- 人数の目安:1チーム3~5人

- 所要時間:約30分

スカベンジャーハントは、指定されたアイテムをできるだけ多く見つけるスピードを競うチーム対抗型のゲームです。進行役が「丸いもの」「Aから始まるアイテム」「面白い形のもの」などのお題を出し、参加者が自宅やオフィスから該当するアイテムを探して画面に映します。

最終的に、より多くのお題を見つけられたチームが勝利です。体を動かしながら参加できるため、リモート特有の緊張感をほぐせます。また、参加者の個性や生活感も垣間見え、親近感が生まれます。

アートジャム

- 人数の目安:1チーム3~8人

- 所要時間:45~60分

アートジャムは、3〜8人ほどのチームに分かれておこなう、オンラインお絵描きリレーゲームです。Zoomのホワイトボード機能などを使って、参加者が順番に絵を描き足しながら、チームで1つの作品を完成させます。

お題は「理想の職場」や「未来の家」など、自由に設定可能です。誰かが描いたものに他のメンバーが少しずつ加えていくことで、自然とチーム内のコミュニケーションも活発になります。

完成後は各チームの作品を発表し合い、投票で「一番素敵な作品」を選ぶと盛り上がります。創造的なやり取りができるだけでなく、完成した作品を一緒に振り返ることで、達成感や一体感も得られるアクティビティです。

クエスチョンバースト

- 人数の目安:1チーム4~8人

- 所要時間:20~30分

クエスチョンバーストは、チームで「問いを考える力」を育てるための思考型ワークです。最初に、チーム全体の目標を設定します。例えば、「新入社員の定着率を高める」といったテーマが挙げられます。

次に、各自が4分ほどの個人ワークをおこない、その目標に関連する疑問や質問を思いつくままに書き出します。

例としては、「新人が職場に馴染むまでに何が必要か」「最初の3か月で離職する理由は何か」「OJTの内容は適切か」などが挙げられます。ここでは解決策を出すのではなく、より多くの問いを出すことが目的です。

その後、15分程度のグループワークで、各メンバーの問いを整理・統合し、最も重要な「チームとしての問い」を導き出します。

このプロセスを通じて、課題の本質に迫る視点が養われ、自然と改善に向けた行動が生まれるきっかけになります。オンラインでも全員が積極的に参加しやすく、思考の幅が広がります。

リモ謎

- 人数の目安:1チーム4~6人、全体で20人以上

- 所要時間:1回60~90分

リモ謎は、オンラインで実施する謎解き脱出ゲームです。参加者はチームで協力し、与えられたストーリーに沿って謎を解き、制限時間内の脱出を目指します。

Zoomなどのビデオ会議ツールを活用し、資料やヒントを画面共有しながら進行します。「パラレルワールドからの脱出」「ある惑星からのSOS」などのテーマがあり、目的やチームの雰囲気に合わせて楽しめるのが特徴です。

出題される問題は、一人の力では解決できないよう工夫されており、メンバー同士が協力し、対話を重ねながら解決策を導き出す必要があります。

課題に取り組む過程で、論理的思考力や情報整理力、そしてチームとしての連携が求められ、リモート環境でも強い一体感や達成感を味わえるアクティビティです。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード8.ゲーム後の振り返りで学びを深める方法

チームビルディングゲームの真の効果を引き出すためには、ゲーム終了後の「振り返り(リフレクション)」が不可欠です。振り返りは、単なる反省会ではなく、体験を次の行動や成長につなげるための前向きなプロセスです。

振り返りの目的を確認する

振り返りをおこなう本来の目的は「次に活かすこと」です。チームでの経験を共有し、うまくいった点や改善できそうな点を整理する時間として活用します。

、振り返りの最初には「なぜこの振り返りをおこなうのか」を全員で確認し、ポジティブな雰囲気の中で進められるようにしましょう。

KPT(Keep・Problem・Try)に沿って振り返る

振り返りには、KPT(Keep・Problem・Try)フレームの活用が効果的です。

- Keep:良かった点や今後も続けたいこと

- Problem:課題やうまくいかなかった点

- Try:次回に向けて試したいことや改善案

この3つに分けて意見を出し合うことで、経験をスムーズに整理でき、次のアクションにつなげやすくなります。

具体的なアクションプランを立てる

振り返りで得られた気づきや改善点を実際の行動に移すには、具体的なアクションプランの策定が重要です。

例えば、次回のゲームや業務で「どのような役割分担を試すか」「どのようなコミュニケーション方法を実践するか」など、実行可能な目標を設定しましょう。

また、改善点や新たな試みに関しては、誰が・いつまでに・どのように取り組むかを明確にすることで、振り返りの効果が持続できます。

こうしたプロセスを繰り返せば、振り返りの成果が実際の業務や活動に反映され、チームのパフォーマンス向上につながります。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード9.まとめ

チームビルディングゲームは、単なるレクリエーションやチームを盛り上げるためだけにおこなうものではありません。本来の目的は、ゲームを通じて得られた気づきや学びを、実際の業務やチーム活動の成果につなげることです。

そのためには、ゲーム終了後の「振り返り」が欠かせません。振り返りにより、なぜその結果になったのか、どのような工夫や課題があるのかをチームで共有し、次回に活かす具体的なアクションプランを立てられます。

ゲームはあくまで手段であり、振り返りを通じて初めてチームの成長や成果につながるのです。チームビルディングゲームを実施する際は、効果的な振り返りを取り入れ、学びを次のアクションへとつなげていきましょう。

【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】

評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。

OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!

●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる

●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる

●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる

●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)