組織の生産性をあげるなら

人材情報を戦略的に活用できる「カオナビ」

⇒人事管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

具体的には「アウトプット ÷ インプット」の式で表され、数値が小さいほど生産性が低い、つまり効率が悪いことを意味します。

資源を効果的に活用し、より多くの成果を得ることが生産性向上の鍵となります。

生産性を向上させるためには、単にオートメーション化するのではなく、社員の労働環境を整備することが必要不可欠です。そのためにも、仕事の生産性に関する事柄を学びましょう。

ここでは、

- 生産性を算出して数字面から分析

- 設備や業務上のシステムの改善

- 社員の指導教育

- 福利厚生面の充実

上記のような人事が踏まえておくべき生産性の向上に関する知識や方法などをお伝えします。

目次

- 1.生産性とは?

- 2.生産性の計算式

- 3.物的生産性と付加価値生産性

- 4.さまざまな種類の生産性(例)

- 5.企業活動における生産性の重要性とは?

- 6.生産性の高い企業と低い企業の違い

- 7.従業員の生産性が低下する主な原因

- 8.組織の生産性を向上させる方法

- 9.社員の生産性を向上させるのに有効な4つの施策

- 10.生産性向上を成功させるポイント(業種別事例)

- 11.生産性を向上させる場合の注意点

- 12.生産性向上に関する補助金・助成金制度

- 13.企業に生産性が求められている背景

- 14.なぜ日本の生産性は低下しているのか?

- 15.生産性低下の原因を分析に使えるチェックリスト

- 16.企業の現状を踏まえた職場環境の改善と人材育成が鍵

1.生産性とは?

生産性とは、投入した資源(時間、労働力、資本など)に対して得られる成果の割合を示す指標です。

生産性は「アウトプット(産出量)÷インプット(投入量)」の式で算出されます。

生産性を上げる方法は、以下の2つです。

- アウトプットの最大化(同じコストで付加価値を上げる)

- インプットの効率化(少ないコストで同じ付加価値を出す)

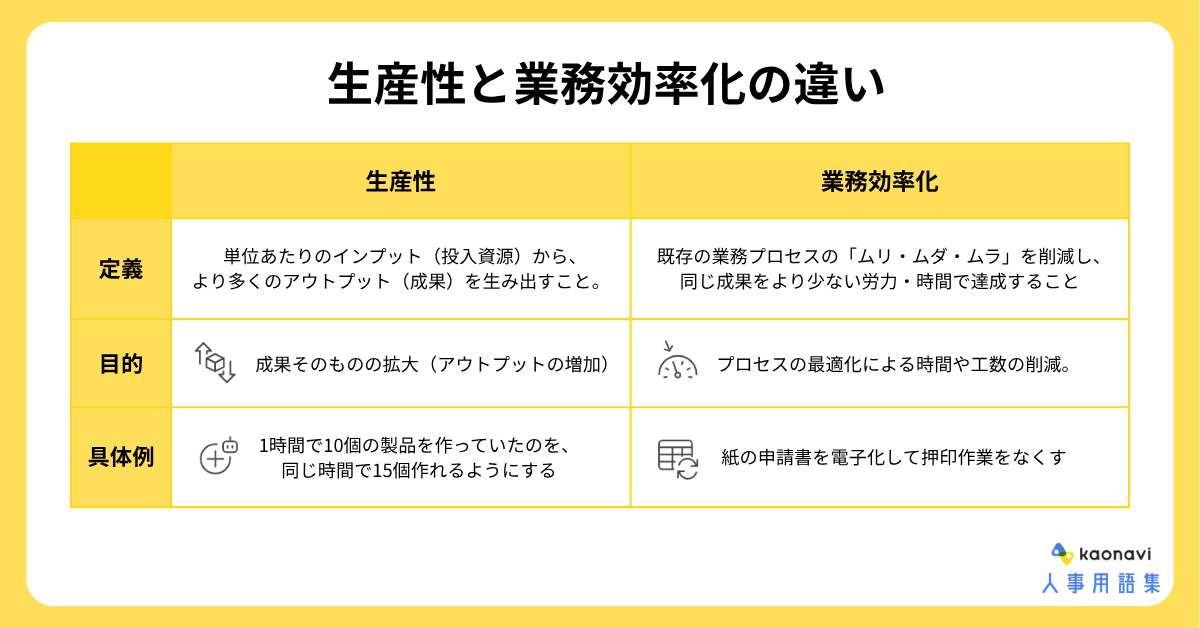

業務効率化と生産性向上の違い

生産性とは「投資に対してどれだけの成果が出せたのか」という指標です。すなわち、少ない投資でより多く成果を挙げれば生産性は高くなります。

一方の業務効率化とは、時間や費用に関わるコストを下げ、投資の量を下げること。つまり業務効率化とは、生産性を高めるための方法のひとつなのです。重要な業務のみを行うことで、時間当たりの価値を向上させて、生産性を高められます。

生産性を向上させるために業務効率化を行う際は、どれくらい改善されたかを数値目標やKPIを指標にして管理しましょう。生産性を向上させるには、業務を効率化するだけではなく「どの業務に焦点を当てるか」という選定も不可欠です。

業務効率化とは?【アイデア・手法一覧】ツール、生産性向上

業務効率化とは、企業全体の生産性を高める取り組みのこと。業務効率化の手法やメリット、導入の際のアイデアやツール、成功事例を解説します。

1.業務効率化とは? 意味と目的

業務効率化とは、業務プロセス...

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

●1on1の進め方がわかる

●部下と何を話せばいいのかわかる

●質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【目標管理の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

評価システム「カオナビ」を使って、評価業務の時間を10分の1にした実績多数!

●MBO・OKR対応の評価テンプレートあり

●部下の進捗を一覧で確認できる

●一度流れをつくれば半自動で運用できる

●1on1面談の記録を簡単に蓄積・参照できる

●クラウド型だから費用を抑えられる

2.生産性の計算式

生産性は「アウトプット(産出量)÷インプット(投入量)」の式で算出します。

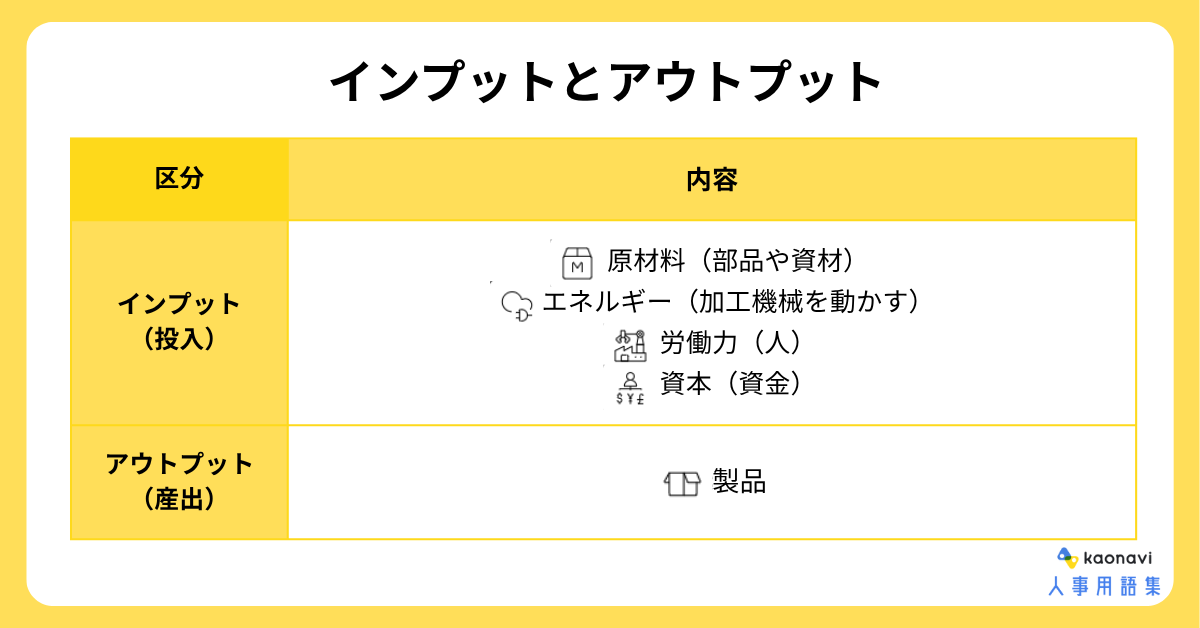

アウトプット(産出量)とインプット(投入量)の具体例

アウトプット(産出量)、インプット(投入量)とは具体的に企業活動のどの部分に当たるのでしょうか。以下を例にして説明します。

メーカーでは、さまざまな部品や資材を購入し、エネルギーを使用して加工機械を動かし、人(労働力)を使ってその会社の製品を産み出しています。言い換えれば原材料やエネルギー、労働力や資本(資金)を購入し、会社独自の生産技術や加工によって、製品として販売(または生産)しているわけです。

この購入のことを「投入」または「インプット」と呼び、販売のことを「産出」または「アウトプット」と呼びます。

鉄道会社であれば、電車の車輌や設備、そして駅員や運転士などの従業員を「投入」して、人やモノを運ぶというサービスを「産出」します。

このように企業の事業内容によって具体的な内容は異なりますが、企業が製品やサービスをつくるにあたって購入したものがインプット、それを販売、提供することをアウトプットというのです。

人材情報の一元化・見える化で人事業務の効率化

生産性を向上させるなら人事管理システム「カオナビ」

⇒「カオナビ」の資料を見てみる

3.物的生産性と付加価値生産性

生産性は、「物的生産性」と「付加価値生産性」の2種類があります。

前述の通り、生産性はアウトプット(産出)÷インプット(投入量)の公式で示されますが、分子と分母の測定値を、数量と価値どちらで捉えるかによって、物的生産性、付加価値生産性とに呼び分けられるのです。

| 項目 | 物的生産性 | 付加価値生産性 |

|---|---|---|

| 概要 | 生産物の「量」に着目した生産性指標。

物理的なアウトプットをベースに算出される。 |

生産によって新たに生まれた「金額的価値」に着目した指標。

売上高から外部購入費用を差し引いた付加価値額を基に算出。 |

| 単位・指標 | 個数、重さ、長さ、面積などの物理単位 | 金額(例:円/人件費) |

| 主な利用業種 | 主に製造業 | 製造業、サービス業全般 |

| 例 | 開発工数に対してコード行数で測る(ソフトウェア開発の場合) | プロジェクトの売上総利益(付加価値額)÷人件費(インプット)で測る(ソフトウェア開発など) |

特に産出要素に付加価値、投入要素に従業員数を用いたものを付加価値生産性と呼び、広く用いられています (従業員1人当たり付加価値額) 。それでは、それぞれについて解説していきましょう。

物的生産性の計算方法(具体例)

たとえば、労働者1人当たりの物的生産性を求めたい場合は「生産量÷労働者数」の計算式で求めることができます。1時間当たりの物的生産性を求めたいときの計算式は「生産量÷(労働者数×労働時間)」となります。

付加価値生産性とは?

付加価値生産性とは、企業が作った生産物が売れた際、企業に入ってくる金額ベースの付加価値を単位とする生産性のこと。その場合は、アウトプット(産出)の対象が「付加価値額」となります。

付加価値生産性の計算方法(具体例)

労働者1人当たりの付加価値生産性を求めたければ「付加価値額÷労働者数」、1時間当たりの付加価値生産性を求めたければ「付加価値額÷(労働者数×労働時間)」となります。

付加価値額とは企業が生み出した金額的な価値という意味です。これについては次の項目で詳しく説明します。

カオナビなら、「残業時間」と「業務成果」をかけ合わせるなどして、組織独自の「生産性」を分析できます。

個人単位・チーム単位で課題を見つけられるため、改善の一手が打てます。

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料をダウンロードする

4.さまざまな種類の生産性(例)

生産性は、それぞれの生産要素の視点から捉えることができます。労働の視点からであれば労働生産性、資本の視点からであれば資本生産性です。

さらに、投入した生産要素すべてに対して産出がどれくらい生み出されたかを示す指標として全要素生産性があります。

こうした生産性の種類の中でよく用いられるのが労働の視点から見た「労働生産性」と、資本の視点から見た「資本生産性」です。この2つについて解説します。

労働生産性とは?

労働生産性とは、労働者1人当たりまたは1時間当たりに生産できる成果を数値化したもので、2種類あります。

- 付加価値労働生産性:生み出した成果に対しての付加価値を表す

- 物的労働生産性:成果に対しての生産量や金額などを表す

労働生産性とは? 計算式・高める方法をわかりやすく解説

企業の利益を左右する労働生産性は、経営者にとって看過できない重要課題です。日本の労働生産性は先進国の中でも低いほうにあり、国家規模で問題視されています。

そもそも労働生産性とは何なのか、その内容や計算...

①付加価値労働生産性

付加価値生産性は、労働による成果=付加価値額は、営業利益+人件費+減価償却の計算式で算出できます。つまり、粗利益(限界利益)のことです。

付加価値労働生産性とは労働者1人当たりの付加価値額を示す数値のことで、付加価値額を、社員の平均人数で割って算出できます。また付加価値額は、営業利益+人件費+減価償却で算出できます。

付加価値労働生産性の数値が高い場合、従事する1人の労働者が効率的に働いており、付加価値が高い状態となるのです。

このように付加価値労働生産性によって、商品やサービスに付加された機能的・感情的・自己表現的価値が明らかになります。企業が自社の生産性を分析する際の指標として活用できるでしょう。

②物的労働生産性

物的労働生産性とは、労働者1人につき、どのくらい効率的にモノやサービスを生産しているかを示す数値のことで、物的労働生産性=生産量÷労働量にて算出できます。

この算出方法が示す意味合いを分析すると、分子を決定づける産出量(生産量)の向上だけにとらわれず、労働量(労働者数や労働時間)の引き下げなど分母の縮小にも意識を向けることが重要だと読み取れます。

物的労働生産性を分析すれば、設備投資の判断や品質管理の向上にもつなげられるのです。ただし分析を行う際は、業種ごとに事業構造が異なるため物的労働生産性の値も異なるという点に注意しましょう。

たとえば、製造業とサービス業など、異業種間の数値の比較は、正確な参考データにならないことも。物的労働生産性を検証するには、同業種内の平均値と比較しましょう。

資本生産性とは?

資本生産性とは、保有している資本(機械や貨物自動車等の設備、土地等)1単位に対して、どれだけ効率的に価値を生み出したか、その付加価値額を示す指標のこと。

一般的に、この値が高いと生産設備を効率的に使用できていると考えられます。設備の利用頻度や稼働率向上、効率改善に向けた努力によって向上する値といえるのです。

資本が遊ばないようにできるだけ多く労働者を充てると、資本の回転率が上昇し資本生産性が高まりますが、労働生産性は低下します。関係式としては、資本生産性=生産量÷有形固定資産が当てはめられます。

全要素生産性(TFP)とは?

上記の2項の影響を除いた、生産の増加を表したのが「全要素生産性(TFP)」です。資本や労働といった量的な生産要素の増加以外の質的な成長要因のことを指すもので、通常は緩やかな上昇を見せ、交通革命やIT革命など技術革新の際には高い上昇を見せます。

社員の評価結果や面談記録が一目でわかる

フィードバックの効率もアップして生産性を向上できる

⇒人材管理システム「カオナビ」を見てみる

5.企業活動における生産性の重要性とは?

企業活動において生産性が重要視されるのはなぜなのでしょう。

各企業は必要資源を投入し、製品やサービスを産出する活動を営んでいます。その投入物を有効に活用し、より高い成果を産み出さなければ、企業は存続できません。投入と産出の割合である生産性は、企業が存続し、発展するために、重要な要素なのです。

生産性の高い組織が持つ特徴

生産性の高い組織やチームには、3つの共通する特徴があるとマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究によって明らかになりました。

- 高い社会的感受性を持つ

- 公平な時間配分

- 女性の存在

この3つを持ち合わせた組織は、チームメイトがお互いを認め合い、さまざまな価値観を共有しながら目標達成を目指すことができるといいます。

企業の生産性を向上させる人材を確保するなら「カオナビ」。

採用も人材配置もスムーズにできる人材管理システム「カオナビ」の資料の無料ダウンロードは⇒こちらから

6.生産性の高い企業と低い企業の違い

内閣府が発表した資料によると、高生産性企業の生産性は伸び悩み、低生産性企業の生産性は低下傾向にあるとのことです。つまり、高生産性企業と低生産性企業との間の格差は拡大傾向にあります。

大企業と中小企業の生産性の違い

上記の資料を企業規模別に見ると、高生産性企業の中では大企業の割合が高く、低生産性企業の中では中小企業の割合が高いことが明らかになっています。

このことから考えられるのは、先端的な技術を持つ企業から技術的に遅れている企業へのイノベーションの普及・伝播が滞っている可能性です。

生産性の高い業種と低い業種

さらに上記の資料を業種別に分けて読み解くと、高生産性企業の中では大企業の非製造業の生産性が最も高く、低生産性企業の中では、中小企業の製造業の生産性が最も低くなっていることが明らかになりました。

国内企業よりも外資系企業のほうが生産性が高い理由

続いて海外に目を向けて、外資系企業と国内企業の生産性、賃金水準の差を比較してみましょう。外資系企業では、総じて国内企業よりも生産性が高いことが内閣府の資料から分かっています。

外資系企業の持ち株会社は、グローバルにビジネス展開する企業を傘下に持っています。

そうした企業が持っている最先端の技術や優れた経営・販売ノウハウが対日直接投資を通じて日本国内の外資系企業に広がっている可能性があることから、外資系企業は国内企業よりも平均値、または中央値で見て高い生産性を実現できていると考えられるのです。

また資料によると、外資系企業は国内企業に比べて賃金水準が平均的に見て高いことも明らかになっています。

ハイパフォーマンスの社員を分析して、生産性向上のためにデータを活かせる

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

7.従業員の生産性が低下する主な原因

従業員が生産性を低下させてしまう原因として考えられるのは以下のとおりです。

- 長時間労働

- マルチタスク

- コミュニケーション不足

- 属人化

- アナログ処理の多さ

生産性低下にまつわるこれらの課題は、経営者や指導者目線だけでは解決しません。現場の労働者の立ち位置から、職場環境や雰囲気を確認し、改善すべき点を的確に捉えて是正していく必要があります。

①長時間労働

長時間にわたる労働が続くことで、社員の疲労やストレスが蓄積されれば、作業の遅延やミスが発生する可能性が高まるだけでなく、ケガや事故、さらには病気の発症といった深刻な事態を招く恐れもあります。

また、作業効率の低下や残業代の増加に加え、職場の電気代などの運営コストもかさんでしまうことになります。

②マルチタスク

マルチタスクという言葉は、もともとコンピューター分野の用語で、1台のコンピューターが複数の処理を同時に進行させる操作方法を意味します。

しかし、人間の脳はその構造上、複数の作業を同時にこなすのが得意ではありません。頻繁に注意を切り替えて作業することは、心身への継続的な負荷となり、長期的に見ると生産性を下げる原因にもなります。

こうしたマルチタスクの弊害を軽減するための体制や仕組みを整えることは、企業にとって重要な課題の一つと言えるでしょう。

③コミュニケーション不足

チームや部署間でのコミュニケーションが不十分な場合、業務の重複や手戻り、指示の伝達ミス、情報共有の遅れや漏れといった問題が発生しやすくなります。これらのトラブルは、業務全体の効率を低下させるだけでなく、プロジェクトの品質や納期にも悪影響を及ぼします。

円滑な情報共有と明確な役割分担は、チームの生産性を高めるために欠かせない要素です。

④属人化

業務が特定の従業員に依存して属人化すると、その担当者が不在時に業務が進まなくなるだけでなく、ノウハウが社内に蓄積されず共有も進みません。結果として、他のメンバーのスキル向上が妨げられ、組織全体の成長や生産性向上の機会を失うことになります。

業務の標準化やマニュアル化を進め、誰でも対応可能な体制を整えることが重要です。

⑤アナログ処理の多さ

現在でも多くの企業で、紙の書類による申請や押印、手作業でのデータ入力といったアナログ業務が残っています。これらは作業効率を大きく下げるだけでなく、ヒューマンエラーや処理の遅延といったリスクも伴います。

業務のデジタル化や自動化を進めることで、無駄な工数を削減し、全体の生産性向上を図ることが求められるのです。

そのために役立つのが「カオナビ」です。

パルスサーベイやアンケートで従業員のコンディションを定点観測できるので、生産性が下がってしまう前に対策がとれます。

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

8.組織の生産性を向上させる方法

「労働の生産性を向上させる」というフレーズは日常よく耳にしますが、具体的には何を指すのか曖昧になってしまっている人も多いでしょう。

- 同じ労働量でどれだけ多くの生産物を作り出したか

- より少ない労働量でこれまでよりどれくらい多くの生産物を作り出したか

どちらかを指し、これは物的生産性と付加価値生産性のどちらに対してもいえます。生産性の向上とは、これら定量化された各要素を計算して求められた生産性を限りなく最大化させていくことなのです。

生産性を向上させる具体的な方法は、以下のとおりです。

- 測定の単位を見える化する

- 業務フローを「見える化」する

- ITツールを活用する

- 労働環境を改善する

測定の単位を見える化する

生産性を計算する基本の方程式は、「アウトプット(産出量)÷インプット(投入量)」だとお伝えしました。しかし、この計算を行うためには測定するための単位を可視化し、明確にすることが不可欠です。

この見える化によって、普段の仕事で指摘する「生産性」の内容がどんなもので、どこまで適切なものなのかを改めて確認できます。生産性を向上させるためには、生産性の良し悪しを正しく測ることが重要なのです。

業務を定量化するには?

正しい測定を行うには、業務の定量化が欠かせません。

プロジェクトにかかった時間や人数などを明確に見える化すると、計算式を用いて生産性を測定でき、結果、正しい効果測定ができるようになるのです。

生産性の定量化について難しく感じるかもしれませんが、これには物的生産性や付加価値生産性を使いましょう。計算ができる単位まで業務を分解するのです。

業務フローを「見える化」する

業務効率を高める第一歩は、現在の業務フローをすべて洗い出し、「ムリ・ムダ・ムラ」が存在しないかを明確にすることです。あわせて、各業務の担当者を可視化することで、属人化や非効率なプロセスを把握できます。

こうした見える化により、業務改善の具体的な課題やボトルネックが浮き彫りとなり、的確な改善策を立てるための土台が築かれます。

ITツールを活用する

RPAやチャットツール、プロジェクト管理ツールなどのITツールを活用することで、定型業務の自動化や情報共有の効率化が可能になります。これにより、人的ミスの削減や業務時間の短縮が期待できるでしょう。

導入にはコストがかかるものの、「業務改善助成金」や「ものづくり補助金」などの公的支援制度を活用すれば、初期費用の負担を軽減しながらデジタル化を推進できます。

参考:

業務改善助成金|厚生労働省

トップページ|ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト

労働環境を改善する

長時間労働の是正に加え、フレックスタイム制やリモートワーク制度の導入は、従業員のワークライフバランスを大きく改善します。働きやすい環境を整えることで、モチベーションや集中力の向上が期待でき、生産性の向上にも直結します。

柔軟な働き方を取り入れることは、優秀な人材の定着や採用競争力の強化にもつながる重要な施策です。

人件費やスキル値を確認しながら人員シミュレーションができる

生産性を向上させるための人材配置をサポート

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

9.社員の生産性を向上させるのに有効な4つの施策

社員の生産性を向上させるためには、どのような施策が有効なのでしょうか。ここでは以下4つの施策をご紹介します。

- モチベーションアップ

- 作業指示を明確に

- 信頼関係の構築

- 技術の習得

①モチベーションアップ

社員のモチベーションアップは、労働生産性の向上に最も有効な方法です。正当な評価を行い、報奨し、成績優秀な社員は表彰するなどといった内容は、モチベーションアップに役立ちます。

モチベーションとは? 意味や下がる原因、上げる方法を簡単に

従業員のモチベーションの可視化と分析ができる「カオナビ」

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

従業員のモチベーションが上がらずにお悩みではありませんか? カオナビなら、従業員のモチベ...

②作業指示を明確にする

作業指示を明確にし、情報の過不足がないように確認しながらコミュニケーションを取りましょう。

このときスケジュールやそれぞれの作業分担を可視化すると、長時間労働の是正、一部の社員に負担がないような配慮、妥当な期日を共有して目標を持って取り組ませるといったことができます。

③信頼関係を構築する

適切なコミュニケーションを取るだけでなく、信頼関係の構築も生産性向上に欠かせません。

人事担当者は上司だけでなく部下からもヒアリングを行い、コミュニケーションによって信頼関係が築けているかを確認しましょう。場合によっては適切な指導を行う必要もあります。

信頼関係の構築によってモチベーションアップにも効果が期待できます。また、積極的に発言しやすい、お互い改善提案が出せるといった、より良い労働環境づくりにも役立つでしょう。

④技術を習得させる

業務をより効率的に行うための技術を習得することも有効です。

ブラインドタッチやショートカットキーを活用するなどのパソコンスキル、要点を端的に相手に伝えるコミュニケーションスキル、高難度の仕事を任せるための専門スキル、セルフマネジメント力の向上なども技術の習得に該当します。

このように生産性向上のためのスキルは多岐にわたるため、個人ですべて取得するのは難しいでしょう。

そこで企業が主導して、講師を招いて社内研修を実施したり、より効果的な作成方法を指南する時間を設けたり、具体的な提案を現場に反映させたりと、積極的にスキルアップのための場を整えましょう。

カオナビのスキル管理で「誰が何をできるか」を簡単に把握が可能。

「スキル保有者」の数も見える化できるので、人材育成施策の目標が立てやすくなります。

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

10.生産性向上を成功させるポイント(業種別事例)

続いて、生産性を向上させるポイントを事例とともに見ていきましょう。

- 研修の実施などによる人材育成

- サービス方法の改善

- システム導入による業務負担の軽減

- IT化による業務効率化

- 一元管理による情報処理・共有コストの削減

①研修の実施などによる人材育成

販売業での事例です。顧客管理等にかかる作業時間の短縮と従業員のスキルアップ、モチベーションアップを実現。従業員のスキルアップを図るため教育研修を実施し、業務効率化を成功させました。

生産性がアップした企業の成功事例1

アルバイトの従業員が手計算で行ってきたレジ作業や集計業務を廃止。集計レポート機能および顧客管理機能付きレジスターの導入と、従業員のIT研修を実施したことで業務の効率化と従業員の育成につながりました。

②サービス方法の改善

ある飲食店では、店舗の客席レイアウトの都合上、従業員が顧客の背後から配膳しており、配膳に時間がかかるとともにさまざまな危険を伴うという課題を抱えていました。そこで店舗改装を機にレイアウトの見直しを行い、サービス改善を実施したのです。

生産性がアップした企業の成功事例2

店舗の客席レイアウトを見直して、配膳時間の短縮と、安全性や顧客満足度の向上を実現しました。

③システム導入による業務負担の軽減

機材・システムの導入により業務の負担を軽減し、人員や創出された時間を、他の業務に再配分して生産性を向上させたクリーニング店の例です。

従来は従業員が手動で商品ポイントの計算・付与や顧客管理をしていましたが、計算ミスなどによる顧客の待ち時間の発生や、顧客対応に一貫性を欠くという課題があったといいます。

生産性がアップした企業の成功事例3

POSレジシステムの導入により、速く正確に顧客へポイントを付与し、空いた時間を従業員のスキルアップに充て、顧客満足度を上昇させました。

④IT化による業務効率化

データの収集・管理をより速く正確に行うシステムを導入し、管理や営業などに活用した例です。北海道のある再生資源卸売業では、GPS機能付きエコドライブ計測器を導入しました。

生産性がアップした企業の成功事例4

エコドライブと走行記録の管理をシステム化して、集荷ルートを効率化し、配送時間を短縮しました。

⑤一元管理による情報処理・共有コストの削減

一元管理システムの導入によって、業務効率化とサービス改善の両方を図った例です。売上管理のみ行っていた旧システムを廃止し、仕入、商品、原価等の経営情報を一元管理するシステムを導入しました。

生産性がアップした企業の成功事例5

情報一元管理システムの導入により、管理業務の効率化と顧客サービスの強化に成功しました。

人件費やスキル値を確認しながら人員シミュレーションができる

生産性を向上させるための人材配置をサポート

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

11.生産性を向上させる場合の注意点

仕事の生産性向上を目指した施策について考える際、効率性を上げることのみにとらわれないよう注意しましょう。生産性と適切な量の労働やワークライフバランスの実現といった労働者の安全などをセットとして考え、気を配ることが必要です。

たとえば、業務の効率化を図るために最新システムを導入したり、ロボットを起用したりして作業をオートメーション化したとします。しかし、システムを運用するには人間による保守管理が必要です。

そこで保守管理のために無理なシフトを組むなど労働者の安全に配慮していなければ、労働者に大きな負担がかかります。このように、効率化のために労働者が犠牲になっていないかなどについて考えましょう。

労働生活の質とは?

労働生活の質には「QWL」という言葉が使われます。これは「Quality of Working Life」の略で、人間が人間らしく仕事ができるようにする取り組みとして1960~1970年代頃から世界中で提唱され始めました。

これは労働に対する賃金に焦点を当てたものではなく、仕事のやりがいや働きやすい組織に注目したものです。

人間性の喪失や健康への影響に配慮してQWLを上げるには、仕事しやすい環境や円滑な人間関係の整備だけでなく、リーダーによる公正かつ適切な評価が行われることも大切だと考えられます。

労働生活の質を向上させるタレントマネジメントとは?

タレントマネジメントのやり方や、ツールの選び方を解説!

⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

12.生産性向上に関する補助金・助成金制度

企業の生産性向上の支援を目的として、国や地方公共団体は補助金や助成金を制度化しています。

業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援する制度です。事業場内で最も低い賃金の引き上げを目的に設けられました。 設備投資などを支援し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、かかった費用の一部を助成する制度です。

IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)

自社の課題やニーズに合ったITツールを導入するためにかかる経費を一部補助し、業務効率化を促して生産性向上につなげるもので、こちらも中小企業や小規模事業者などを対象にしています。

企業の生産性を向上させる人材を確保するなら「カオナビ」。

採用も人材配置もスムーズにできる人材管理システム「カオナビ」の資料の無料ダウンロードは⇒こちらから

13.企業に生産性が求められている背景

企業の生産性と国際競争力はセットで語られる話題です。国際競争力とは国際的な商品取引に関する各国の競争力のことで、強ければ輸出が増加していきます。

世界経済フォーラムが発表した2016-2017年版の国際競争力ランキングによると、日本の順位は8位という結果になりました。2015-2016年と比べると3ランクダウンしていました。

国際競争力を決定するのは価格競争力と非価格競争力ですが、生産性が大きく関連するものは価格競争力です。

価格競争力の強さには、低価格で商品を供給し続けられる能力の高さが関係します。優れた設備の投入や優秀な人材の確保などを行い生産性が高まると、より安価な商品を安定して供給できるようになるのです。

商品が国際市場において相対的に安価であれば、価格競争力を高めることにつながります。

日本における生産性向上の必要性

日本における生産性向上の必要性は、労働人口の減少と密接な関わりを持っています。日本では、15歳から64歳までの労働力人口の比率は減少を続けており、さらに出生率の低下から14歳以下の人口も減り続けているのです。

この傾向が続くことで、所得の減少とそれに伴う税収の減少、社会保障制度の維持が困難になり、GDPの凋落といった負の連鎖が懸念されています。

こうした事態への対策として、各企業は労働人口が減少し続けている現状を冷静に把握した上で、少数精鋭で生産量自体を向上させる企業努力が急務とされているのです。

目先のコストカットばかりに意識を向けるのではなく、生産性向上が見込まれる設備への適正な先行投資、派遣社員の受け入れや人材育成制度への着目など、十分な調査からの分析作業に基づく、中長期的な事業計画の実践が不可欠でしょう。

人件費やスキル値を確認しながら人員シミュレーションができる

生産性を向上させるための人材配置をサポート

⇒人材管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

14.なぜ日本の生産性は低下しているのか?

日本にとって生産性の向上が急務だと分かりました。しかしなぜ、日本の生産性は下降傾向にあるのでしょうか?

先進国で生産性上昇率が低下している原因

過去20年間における先進国の生産性上昇率の推移を5年ごとに振り返ってみましょう。すると近年、多くの国で上昇率が低下または伸び悩んでいる様子が見て取れます。

ただし、日本、フランス、ドイツ、スウェーデンでは2011年から2015年までの平均で1%程度の上昇を見せているのです。

要因別に見ると、非ICT資本の生産性への寄与(非ICT資本装備率要因)がオランダを除くすべての国で2010年代に入って低下。

これは、世界金融危機に伴う需要の減少に加え、危機により弱体化した金融機関の貸出余力の低下などからアメリカやイタリア、英国を中心に設備投資が抑制されたといったことが背景にあると考えられます。

特に日本は、世界需要の減少による輸出急減を受けて、設備投資が減少した影響が大きいことも挙げられます。

日本の生産性水準とアメリカなどとの比較

平成29年に報告された内閣府の調査によると、日本の生産性は、最大の経済国であるアメリカや、高福祉国でICTの利活用が進んでいるスウェーデンと比べると1時間当たり15~20ドル程度下回っています。

国際的な位置付けを見てみても、OECD加盟35カ国の中では21位、アメリカをはじめとするG7各国の中では最下位です。海外の主要国と比較して日本の生産性は決して高いとはいえない水準にあると分かります。

こうした差について1994年を起点とした要因別の累積寄与率の差を見ると、2015年時点、スウェーデンに対してはプラスの差の約3分の2をTFP要因が、約3分の1をICT資本装備率要因が占めていました。

従業員の生産性を向上させるタレントマネジメントとは?

タレントマネジメントのやり方や、ツールの選び方を解説!

⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

15.生産性低下の原因を分析に使えるチェックリスト

自社の生産性が低いか分析したい方は、以下のチェックリストを活用してみてください。

以下の項目に、直感で「はい」または「いいえ」で答えてください。

- 一つの業務に集中する時間がなく、常に複数のタスクを同時進行している

- 「あとでやろう」と保留にしたメモやメールが、未着手のままたまっている

- 過去にやった業務の資料や情報を探すのに、毎回時間がかかっている

- 上司や同僚に、業務の進捗を伝えるのに手間取っていると感じる

- 日報や稟議書など、手書き・押印などのアナログ作業がまだ多く残っている

- 特定の業務が特定の担当者に依存していて、「その人しかできない」状態になっている

- チームの中で、「この仕事の目的は何か?」がうやむやになっていると感じる

診断結果でわかる生産性低下のパターン

1〜2に「はい」がある場合

【主な原因】

マルチタスクにより集中力が続かない状態になっています。

あれもこれもと同時に作業をしていると、脳が頻繁に切り替わり、効率が大きく下がってしまいます。

【解決策】

時間を区切って1つの作業に集中できる仕組みを作りましょう。

おすすめは「ポモドーロ・テクニック」や「タイムブロッキング」といった時間管理術です。

25分集中+5分休憩を繰り返すことで、集中力を保ったまま作業を進めることができます。

3~6に「はい」がある場合

【主な原因】

アナログな業務や情報共有の手間によって、作業効率が落ちています。

たとえば、資料探しに時間がかかる・報告に手間がかかる・人に依存した仕事がある…といった状況が該当します。

【解決策】

ITツールを活用して、業務の「見える化」と「自動化」を進めましょう。

具体的には以下のようなアプローチがおすすめです。

- ファイルやナレッジの一元管理(例:Google Drive、Notion)

- タスク進行の可視化(例:Trello、Backlog、Asana)

- チャットでの報告・共有のルール化(例:Slack)

日々の業務を少しずつデジタル化することで、大幅な時短につながります。

7に「はい」がある場合

【主な原因】

業務の目的や目標がチーム内で共有されていない可能性があります。

「なぜこの仕事をするのか」が不明確なままだと、やらされ感が強まり、やる気や協力体制が崩れてしまいます。

【解決策】

チーム内でビジョンやゴールを共有する機会を作りましょう。

OKR(Objectives and Key Results)などの目標設定手法を使うと、チーム全体の方向性を揃えやすくなります。

- 目的(Objective)=何を目指すのか

- 主要な結果(Key Results)=どうやって成果を測るか

このように明確化すれば、業務に対する納得感が生まれ、自然とモチベーションも高まります。

生産性とは? 意味や計算式、低い理由、向上の取り組みを簡単に

組織の生産性をあげるなら

人材情報を戦略的に活用できる「カオナビ」

⇒人事管理システム「カオナビ」の資料はこちらから

生産性を向上させるためには、単にオートメーション化するのではなく、社員の労働環境...

組織の生産性を高める目標管理制度「OKR」とは?

OKRの導入や運用方法、運用に役立つツールについて解説!

⇒資料を無料ダウンロードする

16.企業の現状を踏まえた職場環境の改善と人材育成が鍵

企業が生産性向上の課題に取り組むとき、注目したいのは自社の現時点での生産性をさまざまな角度から確認し、改善すること。効率化を追い求めても、会社を支えるのは現場で働く人である点には変わりがありません。

人材こそ企業の最大の資産だと考え、優秀な人材の確保や育成、必要に応じた支援を行いましょう。もちろん、やりがいを感じる業務と、負担の少ない職場環境を整えることも重要です。

ロボット化・機械化を進め、稼働率を上げる一方で、社員の指導や教育、福利厚生の充実などの施策を打ち、信頼関係の構築や企業へのロイヤリティ向上、スキルやモチベーションのアップを図りましょう。

【生産性が上がらない……】

このようなお悩みをお持ちではないですか?

・欲しい情報を探しているだけで一日が終わってしまう

・ちょっとした申請の書類にはんこを押すためだけに出社しなければならない

・上司から「ペーパレス化やDXをしろ」と言われたが何からしていいかわからない

・コミュニケーションが減り、従業員のコンディションがつかみにくい

・育成状況が見えづらく、人材育成ができていない

\カオナビなら/

人事業務の効率化や従業員のコンディション分析もお任せ!

企業の生産性を向上させるなら、人材管理システム「カオナビ」がおすすめです。

生産性のQ&A

人事労務の領域では、労働生産性について意味する場合が多いでしょう。労働生産性とは、労働者ひとりあたりの労働時間において得られるアウトプットの程度を指します。

業務を効率化するには、IT化やペーパーレス化などの環境整備はもちろん、人材のコンディション管理が求められます。仕事に対する意欲(モチベーション)を高めることで、業務に対する推進力が生まれます。

コンディション管理には、パルスサーベイによる定点観測や、社内アンケートが利用されます。

紙とエクセルで人事情報を管理していた同社は、人材マネジメントシステムを導入。それまで1時間かかっていた業務も、わずか5分に短縮することができ、大幅な効率化に成功しました。 一人ひとりに寄り添ったマネジメントを行うべく、人材データベースの活用も視野に入れています。

個人の生産性が高まると、チーム全体の力が底上げされます。一方で、チーム全体の連携が取れてこそ、個人では実現できない大きな成果が出せます。

まずは、個人が抱える非効率な業務を見直し、それを改善することから始めましょう。その上で、チーム内での情報共有や協力体制を強化すれば、より大きな効果が期待できます。

効率化はあくまで「手段」であって、「目的」ではありません。例えば、会議の時間を短くしても、空いた時間を意味のある仕事に使わなければ、効果は出ません。 大切なのは、効率化で生まれた時間を、より価値の高い業務(例:お客様との対話、企画の立案、スキルアップなど)にどう活かすかです。

中小企業庁の調査でも、ITツールの導入で生産性が向上した事例が多く報告されています。例えば、紙の書類をデジタル化するだけでも、管理の手間や人件費を減らせます。 さらに、国や自治体が導入支援の補助金を用意しており、初期費用の負担を軽くすることも可能です。

まずは、自社の中で「最もムダが多い業務」を見つけ、そこを改善できる小さなツールから試してみるのがおすすめです。