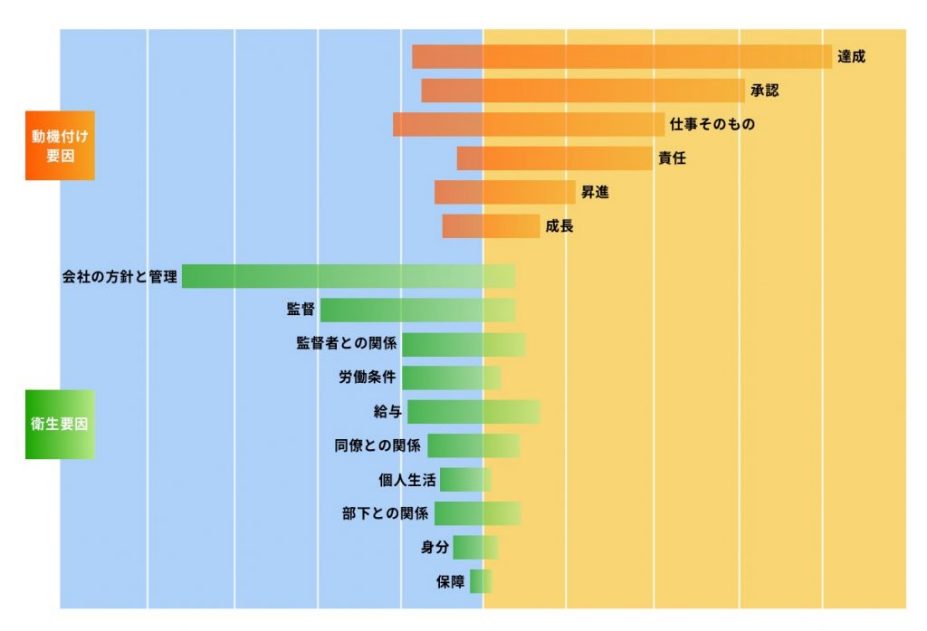

ハーズバーグの二要因理論とは、仕事における満足と不満足を引き起こす要因を、動機付け要因と衛生要因の2つに分けて捉える理論のことです。

本記事では、ハーズバーグの二要因理論の概要や理解するメリット、動機付け要因・衛生要因ついて解説します。

1.ハーズバーグの二要因理論とは?

ハーズバーグの二要因理論とは、アメリカの臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグが19世紀に提唱した、仕事におけるモチベーションに関する理論のことです。

ハーズバーグは、従業員に対して仕事での良い経験と悪い経験についてインタビュー調査を行い、その結果を分析しました。

すると、仕事への満足度を高める要因と不満足を引き起こす要因が異なることを発見しました。この二要因理論では、これらの要因を「動機付け要因」と「衛生要因」の2つに分類しています。

【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!

●評価シートが自在につくれる

●相手によって見えてはいけないところは隠せる

●誰がどこまで進んだか一覧で見れる

●一度流れをつくれば半自動で運用できる

●全体のバランスを見て甘辛調整も可能

2.ハーズバーグの二要因理論を理解するメリット

ハーズバーグの二要因理論を理解すると、以下のようなメリットを得られます。

- 従業員の満足度とモチベーションを高められる

- 組織文化の改善につながる

- 従業員の定着率向上が期待できる

従業員の満足度とモチベーションを高められる

ハーズバーグの二要因理論では、満足度を高める「動機付け要因」と、不満足を防ぐ「衛生要因」を提示しています。この2つをバランスよく整備できると、従業員のやる気と満足度を引き出せるようになるでしょう。

たとえば、満足するための条件である「動機付け要因」としては、以下が挙げられます。

- 成長の機会を提供する

- 個人の業績や貢献を評価する

- トレーニングと自己開発の機会を提供する

- 従業員の職務をその人に備わる独自の才能やスキル、能力に合わせて調整する

一方「衛生要因」である不満足を取り除く方法としては、以下が挙げられます。

- 全ての従業員に対して効果的で協力的に監督する

- 全ての従業員を尊重する文化を育む

- 雇用の安定性を提供する

組織文化の改善につながる

ハーズバーグの二要因理論の活用は、職場の雰囲気や風土の改善にも役立ちます。

動機付け要因に着目して従業員一人ひとりの挑戦や成果をきちんと評価し、承認する文化が根付けば、従業員同士が自然に支え合う関係が生まれやすくなるでしょう。

また、不公平な待遇や曖昧な人事制度などの衛生要因を整えることで、潜在的な不満を減らすことも可能です。このような取り組みにより、安心して働ける職場環境が実現し、チーム全体の一体感やエンゲージメントが高まります。

従業員の定着率向上が期待できる

不満足感を引き起こす衛生要因(給与や福利厚生など)を適切に改善しつつ、動機付け要因(成長機会や責任感など)で満足度を高めることで、離職リスクを大幅に軽減できます。

とくに現代では、少子化による人材不足が多くの企業で課題です。この理論にもとづいた施策は、人材流出を防ぎつつ、高いエンゲージメントとパフォーマンスを発揮できる環境づくりにつながります。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

3.ハーズバーグの二要因理論の衛生要因

衛生要因とは、職場環境や労働条件など、従業員の不満足に関連する要素のことです。これらが整っていないと、不満が生じやすくなります。

きちんと整っていても、それだけで仕事に対するやる気や満足感が高まるわけではありません。しかし、衛生要因を取り除くことは、企業と従業員双方にとって不可欠な取り組みです。

具体的な衛生要因としては、以下が挙げられます。

- 企業方針や管理方法

- 給与・福利厚生

- 上司との関係

- 同僚との関係

- 労働条件

企業方針や管理方法

企業の方針や管理方法が不明確で一貫性がないと、従業員は働く意義や期待される成果が理解できず、不安や不満を感じることがあります。

反対に、会社の経営理念や目標が明確に示され、それにもとづいた意思決定が行われていれば、従業員は自分の役割や会社の方向性を理解しやすくなります。

公平な評価制度や透明性の高い昇進システムなどは、従業員の不満を防ぐ上で重要です。

経営理念とは?【わかりやすく解説】有名企業の例(事例)

1.経営理念とは?

企業の経営者が経営上で必要な基本的な考え方のことであり、経営戦略としての行動指針となる思想ともいえます。

一般的に企業内の管理・運営についての考え方を指した言葉であり、「企業...

給与・福利厚生

適切な給与水準や充実した福利厚生制度は、従業員のニーズを満たし、不満を防ぐ役割を果たします。具体的な取り組みは、業界平均以上の給与、健康保険や年金制度の充実、有給休暇の取得しやすさなどが挙げられるでしょう。

同業他社よりも低い給与水準や、必要な福利厚生が提供されていない場合は、自分の貢献が正当に評価されていないと不満に感じる要因になります。

上司との関係

上司との関係性は、日々の業務遂行や職場の雰囲気に大きな影響を与える衛生要因です。上司が適切な指導やサポートを行わない、あるいは不公平な扱いをする場合、従業員は不満を感じます。

努力や成果が認められない、意見が尊重されないといった状況は、モチベーションの低下を招くでしょう。上司との良好な関係は、従業員が安心して業務に取り組むために不可欠です。

同僚との関係

職場での同僚との関係性も、従業員の満足度に影響を与えます。たとえば、チーム内での協力体制が整っていないと、「自分だけが負担を背負っている」と感じ、「周囲が自分を理解してくれない」といった不満が生じることも。

このような状況は、モチベーションの低下や離職につながる恐れがあります。同僚との関係を良好に保つためには、オープンなコミュニケーションや相互尊重が欠かせません。

ときには、社内イベントやチームビルディング活動を通じて、同僚の信頼関係を深めることが有効です。

労働条件

労働時間、休暇制度、業務負荷などの労働条件は、従業員のワークライフバランスに影響を与えます。長時間労働が常態化している職場や、休暇を取得しにくい雰囲気がある場合、従業員のモチベーションは低下するでしょう。

こういった状況下では、柔軟な勤務形態の導入や有給休暇取得率の向上に向けた取り組みが必要です。

評価・目標設定の「添削・校正」はAIにお任せ。人事の約4割が注目する「生成AI仕事術」とプロンプト集をプレゼント⇒資料を無料ダウンロード4.ハーズバーグの二要因理論の動機付け要因

動機付け要因は、仕事に対する満足感やモチベーションを高める要素です。これらが満たされることで、従業員のやる気や生産性が向上します。ここでは、具体的な動機付け要因について詳しく説明します。

- 仕事における達成感

- 承認や評価

- 仕事への興味

- 責任や権限

- 昇進

- 成長実感

仕事における達成感

従業員が困難な課題を乗り越え、目標を達成することで得られる満足感は、仕事へのモチベーションを大きく高める効果があります。

この達成感は、単に与えられた業務をこなすだけでなく、自ら設定した目標に向かって努力し、その実現により得られるものです。企業は、明確で達成可能な目標を設定し、従業員に適度な挑戦をするための機会を提供する必要があります。

承認や評価

上司や同僚が従業員の努力と成果を認めて適切に評価できると、従業員のモチベーションの向上につながります。たとえば、口頭での称賛、表彰、昇給などが効果的です。承認されることで、従業員は自分の貢献が組織にとって価値があると感じ、仕事への取り組み方が前向きになります。

仕事への興味

仕事そのものへの興味は、重要な動機付け要因のひとつです。従業員が自分の仕事に意義を見出し、やりがいを感じることで、高いモチベーションと満足度を維持できます。

そのためには、単調な作業の繰り返しだけではなく、創造性を発揮できる機会や、新しいスキル習得など挑戦的な要素を含むことが重要です。

従業員の適性や興味に合わせた業務配置、定期的なジョブローテーションなどを通じて、従業員が仕事そのものに魅力を感じられる環境づくりを心がけてください。

責任や権限

従業員に適切な責任や権限を与えることで、自主性や主体性が育まれるでしょう。責任とは、特定の業務や結果に対して責任を負うことを意味します。権限とは、その責任を果たすために必要な決定権や行動の自由度のことです。

これらの要素が増えると、従業員は自分の仕事により大きな意義を見出し、主体的に取り組めるようになります。

昇進

従業員にとって昇進は、自分の成長と能力の認識を示す指標です。昇進は、単に職位が上がるだけでなく、より大きな責任や新しい挑戦の機会を得られるものです。

一般社員から主任や課長への昇進により、さらに広範囲の業務を統括したり、部下の育成に携わったりする機会が増え、やりがいを感じる方もいます。

成長実感

仕事を通じて自分のスキルや能力が向上していると感じられることは、従業員の自己実現欲求を満たします。

従業員が日々の業務を通じて自分の成長を感じられるよう、キャリアアップにつながる表彰や昇進および昇給の仕組みを整えることが有効です。

日頃の努力や成果を正しく認める評価制度があることで、仕事への意欲や前向きな姿勢を引き出す効果が期待できます。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

5.ハーズバーグの二要因理論の衛生要因と動機付け要因の関係

衛生要因と動機付け要因は、相互に補完し合う関係にあり、会社の方針や管理、職場の人間関係、給与など主に従業員の不満を防ぐ役割を果たします。

衛生要因が適切に整備されていないと、従業員は不満を感じるものです。反対にこれらが充実していても、直接的な満足感やモチベーションの向上にはつながりません。

一方、仕事の達成感や承認、仕事そのものへの興味など、動機付け要因が満たされると、従業員は高い満足感とモチベーションを持ちます。しかし、衛生要因が欠如していると、その効果は減少するでしょう。

つまり、企業が従業員の満足度とモチベーションを効果的に向上させるためには、衛生要因と動機付け要因の両方にバランスよく取り組む必要があるのです。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード6.ハーズバーグの二要因理論をマネジメントに活かす方法

ハーズバーグの二要因理論をマネジメントに活かすことで、組織全体のパフォーマンス向上が期待できます。ここでは、具体的な施策を解説しましょう。

- 人事制度の見直しをする

- コミュニケーション活性化施策を導入する

- 表彰制度を導入する

人事制度の見直しをする

人事評価制度の整備は、従業員のモチベーション向上に直結します。評価基準が不明確もしくは不公平だと、従業員は不満を抱きやすくなるのです。そのため、透明性が高く、公平な評価制度の導入が重要となります。

これには、厚生労働省が公開している「職業能力評価基準」を参考に、自社の評価基準を見直すことが有効です。これにより、従業員は自分の努力や成果が正当に評価されていると感じ、仕事への意欲が高まります。

具体的にどのような見直しを行ったらよいか悩んだら、現場の意見に耳を傾けましょう。従業員の生の声が、衛生要因の原因を減らすための貴重な意見になります。

※参照:「職業能力評価基準|厚生労働省」

コミュニケーション活性化施策を導入する

良好な人間関係は衛生要因のひとつであり、同時に適切なコミュニケーションは動機付け要因の充足にもつながります。

これらを両立するための具体的な施策としては、定期的な1on1ミーティングの実施が挙げられるでしょう。上司と部下が直接対話する機会を設けることで、業務上の課題や個人の成長目標について話し合えます。

そのほか、社内のネットワークを広げるための部門を越えた交流会やワークショップの開催も効果的です。日常のコミュニケーションを円滑にするために社内SNSやチャットツールの導入も検討してください。

1on1とは? 目的とやり方、メリットや話すことがなくても失敗しない方法を解説

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント

⇒ 無料ダウンロードはこちらから

現在では多くの企業が導入する1on1とは、上司と部下が定期的...

表彰制度を導入する

従業員の成果や努力を認める表彰制度は、動機付け要因を高める効果があります。たとえば、月間MVPの選出やチームの達成度に応じた表彰を行うことで、従業員は自分の仕事が評価されていると感じ、さらなる努力を促進できるでしょう。

ただし、表彰の頻度や方法、評価基準には工夫が必要です。

また、年に一度の大規模な表彰だけでなく、日頃の感謝を伝え合うサンクスカードなども効果的だと考えられます。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード7.ハーズバーグの二要因理論の注意点

ハーズバーグの二要因理論を活用する際には、いくつかの注意点があります。

以下は主な注意したいポイントです。

- 人によって満足度の基準が異なる

- 効果検証が難しい

- 二要因のバランスを満たす必要がある

- 必ずしも業績や成果の向上に結びつくわけではない

- 制度は継続的に運用・改善する

人によって満足度の基準が異なる

従業員一人ひとりの価値観や期待は異なるため、何に満足し、何に不満を感じるかは個人差があります。

同じ職場環境や条件であっても、ある従業員にとっては十分な満足を得られる要素が、別の従業員にとっては不十分と感じられる可能性も否めません。

そのため、画一的な施策では全ての従業員の満足度を高めることは難しく、個々のニーズを把握した柔軟な対応力が求められます。それには、1on1ミーティングや交流会などを通したヒアリングが不可欠でしょう。

効果検証が難しい

ハーズバーグの二要因理論は、従業員の満足度やモチベーションに関する要因を示しますが、これらを客観的に測定する基準が明確ではありません。つまり、導入した施策がどの程度効果を上げているかを評価するのが難しい場合もあります。

効果的なモチベーションの向上策を講じるためには、従業員の意見を定期的に収集し、施策の効果を検証する仕組みが必要です。

モチベーションサーベイとは? 質問事項、やり方をわかりやすく

モチベーションサーベイとは、従業員のモチベーションや意欲を評価するために行われる調査のことです。目的、メリット、実施方法などについて解説します。

1.モチベーションサーベイとは?

モチベーションサー...

二要因のバランスを満たす必要がある

衛生要因と動機付け要因のどちらか一方だけを重視しても、従業員の満足度を高めることは難しいでしょう。

たとえば、衛生要因のみに注力すると、不満は解消されても積極的な満足や高いモチベーションは得られません。

一方、動機付け要因だけを重視すると、基本的な労働条件の不備による不満が高まり、結果として全体的な満足度が低下する可能性があります。

新たな制度を導入する際には、それが解決する課題や、衛生要因・動機付け要因のどちらに関わるのかを明確にし、目的に沿った形での実施が重要です。

必ずしも業績や成果の向上に結びつくわけではない

従業員の満足度が高まったとしても、それが直接的に業績や成果の向上につながるとは限りません。

満足度の高い従業員が必ずしも高いパフォーマンスを発揮するわけではなく、他の要因(個人の能力、市場環境、組織の戦略など)も大きく影響するためです。

満足度向上の取り組みが、最終的に組織の成長や競争力強化にどのようにつながるかを常に意識しましょう。適切な評価指標を設定した上での効果測定が重要です。

制度は継続的に運用・改善する

ハーズバーグの二要因理論にもとづいて制度を導入した後も、その効果を持続させるためには継続的な運用と改善が不可欠です。

一度導入した制度を放置すると、時間の経過とともにその効果が薄れたり、従業員のニーズとのずれが生じたりする可能性があります。

制度の効果や従業員の満足度をモニタリングし、必要に応じて制度の見直しや新たな施策の導入を検討してください。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら

8.ハーズバーグの二要因理論活用の具体例

ハーズバーグの二要因理論は、さまざまな場面で応用できる考え方です。ここでは、その具体例を6つ紹介します。

- 会社の方針を共有・浸透させる

- 再チャレンジの機会を提供する

- 人材育成に力を入れる

- フレックス制度やテレワークを導入する

- 福利厚生を充実させる

- ワークライフバランスを推進する

会社の方針を共有・浸透させる

組織のビジョンやミッションを明確にし、全従業員と共有することは、衛生要因の「会社の方針と管理」に関連します。

具体的な施策は、定期的な全体会議や、タウンホールミーティング(経営層と従業員が直接対話する場)などが考えられるでしょう。

これらの場で経営陣が直接ビジョンや戦略を説明することにより、従業員の目線が統一され、組織全体の一体感を醸成できます。

従業員が組織のビジョンやミッションを理解できると、周囲の指示を待たずに自発的に行動する姿勢を持ちやすくなるのです。

再チャレンジの機会を提供する

再チャレンジの機会を提供することは、動機付け要因の「成長の機会」や「達成」に関連する重要な施策です。

失敗を許容し、再チャレンジの奨励文化を醸成することで、従業員は自己成長を実感し、モチベーションを高められます。従業員が主体的に動くには、安心して発言や挑戦ができる職場環境を整えることが重要です。

人材育成に力を入れる

人材育成は、動機付け要因の「責任」や「成長実感」に直接関わる重要な施策です。従業員のスキルアップ支援により、個人の成長感を高め、より高度な業務に挑戦する意欲を引き出せます。

新入社員研修から管理職研修まで、キャリアステージに応じた学習機会の提供が効果的です。さらに、OJTで上司や先輩が後輩を指導する仕組みを整えると、実践的なスキル向上を図れます。

ただし、部下へ適切な指導やサポートを行えるようにするには、マネジメントスキルを高めるための管理職向け研修も欠かせません。ポジションに応じた足りないスキルを考えて、補うための施策を実践し続けましょう。

フレックスタイム制度やテレワークを導入する

柔軟な働き方を可能にするフレックスタイム制度やテレワークの導入は、衛生要因である「労働条件」の改善につながります。

なお、フレックスタイム制とは、コアタイムを設定しつつ、始業あるいは終業時間を従業員が自由に選択できる制度のことです。

またテレワークは、在宅勤務やサテライトオフィスの利用を可能にすることで、通勤時間の削減や働く場所の自由度を高められる制度のことです。

これにより、個々のライフスタイルに合わせた効率的な時間管理が可能になります。自分のライフスタイルや状況に合わせて働ける環境の提供により、従業員のワークライフバランスが向上し、離職率の低下や生産性の向上が期待できます。

福利厚生を充実させる

健康管理やレクリエーション活動など、多様な機会を提供することは、衛生要因の「福利厚生」の充実につながります。カフェテリアプランの導入により、従業員が自分の好みに合わせて福利厚生メニューを選択できるようにすることも効果的です。

さらに、ライフステージに応じた支援(育児・介護支援、退職金制度)を充実させることで、長期的な視点で従業員の生活を支えられます。

従業員が安心して働ける環境を整えると、不満を軽減し、組織への信頼感や帰属意識を高められるでしょう。結果として、企業にとっては安定した労働力の確保につながるのです。

ワークライフバランスを推進する

仕事と私生活の調和を重視する取り組みは、衛生要因の「労働条件」に関連する施策です。適切な労働時間の設定や休暇取得の推奨などを行うことで、従業員の健康や生活の質が向上し、仕事への意欲も高まります。

具体的な取り組みは、有給休暇の取得促進、残業時間の上限設定、ノー残業デーの導入などが挙げられるでしょう。効率的な働き方の促進により、組織全体の生産性や従業員満足度の向上が期待できます。

【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】

評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。

OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!

●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる

●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる

●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる

●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)