キャリアパスを設定するには、タレントマネジメントが必須です!

タレントマネジメントの基礎知識や、やり方をわかりやすく解説。

⇒ タレントマネジメントシステム解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

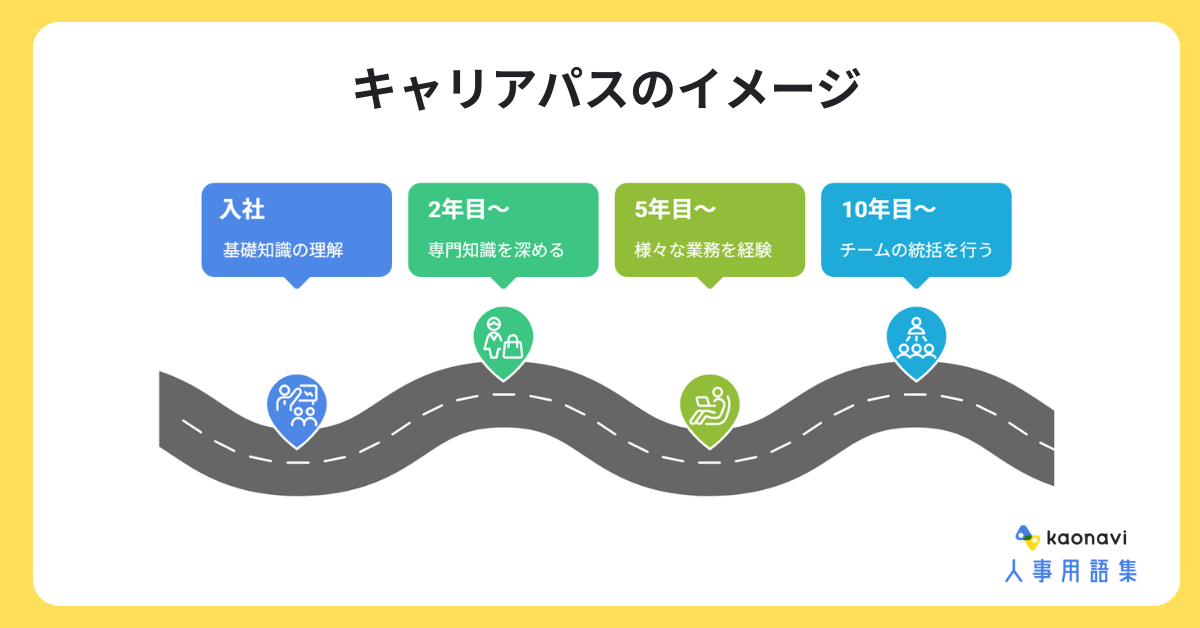

キャリアパスとは、従業員が組織内でキャリアを積み重ねるプロセスです。キャリアパス制度を導入している企業では、職種ごとに組織で成長していくためのステップが明示されています。

キャリアパス制度によって企業で働く将来をイメージさせることは、社員のモチベーション向上や離職率の低下などにつながる点がメリットです。今回はキャリアパスについて、必要な理由や書き方、具体例や導入手順などを詳しく解説します。

1.キャリアパスとは?

キャリアパスとは、従業員が目標とする役職や地位、役割など、組織内でキャリアを積み重ねていくプロセスや道筋です。キャリアは「職歴」、パスは「道筋」を意味します。

キャリアパスを提示するのは企業であり、特定の役職や職に就くために必要なルートやスキル、経験などの基準を示します。特定の役職や職に就く条件とともに、企業が制度として明示するものを「キャリアパス制度」と呼びます。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

1on1の具体的な進め方や、質の高い質問について解説!

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!

- 評価シートが自在につくれる

- 相手によって見えてはいけないところは隠せる

- 誰がどこまで進んだか一覧で見られる

- 一度流れをつくれば半自動で運用できる

- 全体のバランスを見て甘辛調整も可能

2.キャリアパスの目的

キャリアパスの目的は、従業員が自らキャリアを計画し、実現に向けて自身の成長を促進することです。

キャリアパスは、従業員が将来的に組織内でどうありたいかを具体的にイメージさせる指針ともいえます。キャリアパスがあると自分が組織内で追求したいキャリアが明確になるため、実現するための必要なスキルや経験などを把握したうえで、具体的な目標が設定できるようになります。

企業側もキャリアパスがあることで、従業員の目標達成やスキル開発の進捗から、特定のキャリアにふさわしい人材であるかの見極めが可能です。

カオナビには、キャリアパスを設定するのに必要な機能が揃っています!

導入効果を以下の資料からチェックしてみてください。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

3.キャリアパスが必要な理由

キャリアパスは従業員が企業で働き続けるうえでの指針となる重要な要素です。では、具体的にどういった観点からキャリアパスが必要とされているのでしょうか。その背景と理由を紹介します。

働き方の多様化によりキャリア観が変化したため

現代は、従来当たり前であった年功序列や終身雇用といったシステムが実質的に崩壊しています。定年まで一つの企業に勤め続け、年齢にあわせて役職や給与が自動的に上がる環境では、個人がキャリアを設計する必要はありませんでした。

しかし、近年は働き方の多様化もあり、キャリアの選択肢が増えました。一つの企業に勤め上げ、かつ年齢に応じて役職や給与が上がることが当たり前でなくなったため、企業側がキャリアパスを提示する必要が出てきました。

従業員一人ひとりが主体的にキャリアを形成し、同じ企業に勤め続ける選択肢を与えるためには、キャリアパスが必要です。

従業員が将来の計画を立てやすくするため

キャリアパスは、特定の役職や地位、職に就くために必要なスキルや経験が明示されます。目標とするキャリアへの到達に向けた具体的な要素が提示されると、従業員は目標とのギャップを埋めるため、必要な行動を計画に落とし込めます。

今いる企業で働く将来をイメージできないと、何を目標に働けば良いか見失う可能性が高いです。将来への漠然とした不安や意欲の低下から、離職に発展するおそれもあります。従業員が将来の計画を立てやすい状況にすることは、企業が継続的に人材を確保するためにも必要です。

ジョブ型雇用に対応するため

終身雇用制度を前提としたメンバーシップ雇用が従来の定番でした。しかし現代はジョブ型雇用が注目を高めています。さらに、急速なグローバル化への対応や専門人材の確保により、国際競争力を上げる点でもジョブ型雇用の導入が推進されています。

キャリアパスは職種ごとに提示されるものであり、専門性を高めるきっかけになるため、ジョブ型雇用と相性が良い制度です。

企業の成長・発展を実現させるには、人材の専門性を高めることが重要です。専門性を高めるためにジョブ型雇用への対応は必要不可欠であり、キャリアパスはジョブ型雇用を機能させる一つのアプローチ方法といえます。

キャリアパスを設定するために、タレントマネジメントを行いましょう!

具体的なやり方をわかりやすく解説。

⇒ タレントマネジメントシステム解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

4.キャリアパスと似た言葉との違い

キャリアパスと似た用語として、以下が挙げられます。

| 用語 | 主体 | 内容 | 期間 | 目的 | 例 |

|---|---|---|---|---|---|

| キャリアパス | 組織/個人 | キャリアを積み重ねる道筋 | 短期~長期 | 目標に向かうためのプロセスの明確化 | 5年後には係長、10年後には課長に昇進する |

| キャリアプラン | 個人 | 具体的な計画 | 短期~長期 | 具体的な行動の明確化 | 1年後までに資格を取得する |

| キャリアデザイン | 個人 | 人生設計 | 中期~長期 | 仕事以外の要素も考慮した人生設計 | 30代までには出産し、その後はパートでキャリアを積む |

| キャリアビジョン | 個人 | 実現したい目標 | 中期~長期 | 目標の設定 | 企業の管理部門で、経営企画をリードする存在になる |

| キャリアアップ | 個人 | キャリアが積み重なること | 短期~長期 | 目標に至るまでのイベントの明確化 | 部長に昇進する |

ここからは、表内で挙げた各用語の詳細を解説します。いずれの用語も、タレントマネジメントにおいてよく使われる言葉です。各用語を正しく使いわけられるように、ぜひ違いを把握してください。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。

人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!

⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

キャリアプランとの違い

キャリアパスは「道筋・プロセス」であるのに対し、キャリアプランはどのようなキャリアを築いていくかの「計画」です。具体的には、以下のような違いがあります。

| キャリアパス | ・役職や地位、職位に就くまでの道筋

・企業が提示(企業の制度や規定に基づいて検討される) ・組織内でのキャリアを軸とする |

|---|---|

| キャリアプラン | ・キャリアにおける計画

・従業員自身が計画(個人の価値観や興味、スキルに基づいて検討される) ・キャリア形成全体を軸とする(転職や独立も選択肢になる) |

キャリアパスは組織内でのキャリアを検討するための指針であるのに対し、キャリアプランは従業員個人のキャリア形成全体にかかわる計画です。キャリアパスは組織内で完結する目標やプロセスですが、キャリアプランは転職や独立なども選択肢となり得ます。

キャリアプランとは? 重要な理由や年代別の考え方、書き方、例文を解説

従業員のキャリアプランを支援するためのタレントマネジメントとは?

概要や具体的なやり方をわかりやすく解説!

⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

キャリアプランとは、将来...

キャリアデザインとの違い

キャリアデザインとは、仕事だけでなく、結婚・出産・子育てなど人生のライフイベントをすべて考慮した人生設計を立てることです。キャリアパスとは、仕事以外のイベントを考慮するかで違いがあります。

また、キャリアパスは企業から従業員に提示するのに対し、キャリアデザインは従業員自身が考える点も違いの一つです。さまざまなキャリアデザインを想定したうえで、複数のキャリアパスを提示したり、キャリアパスを柔軟に変更したりすることも企業側の大切なアクションです。

キャリアデザインとは? 意味、必要な理由、考え方を簡単に

日々多忙なのに、従業員のキャリア形成を考える時間なんてない!

そう思ったら人事業務もキャリア支援も「カオナビ」でまとめて効率化です。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセ...

キャリアビジョンとの違い

キャリアビジョンとは、従業員が仕事を通じて将来的に実現したい目標や、なりたい姿です。キャリアビジョンが「目的地(ゴール)」であるのに対し、キャリアパスが「目的地までの地図や道のり」である点で違いがあります。

また、キャリアビジョンは実現できる可能性をさほど考慮せずに決める点も特徴です。一方で、キャリアパスはキャリアビジョンを達成するための現実的な道のりを考えます。

従業員のキャリアビジョンの方向性と合致するキャリアパスを示せると、従業員の満足度が高まります。

キャリアビジョンとは? 描くメリット、考え方、具体例を簡単に

キャリアビジョンとは将来像のことです。ここではキャリアデザインとの違いやキャリアビジョンが重要な理由、描くメリットやその考え方などについて解説します。

1.キャリアビジョンとは?

キャリアビジョンと...

キャリアアップとの違い

キャリアアップとは、専門知識やスキルを習得し、より高い地位・職位・職務に就くことです。キャリアパスは、キャリアアップを達成するための一連の道筋やプロセス全体を指します。

キャリアアップが昇進や昇格など「点」の出来事を指すのに対し、キャリアパスはそれぞれの出来事をつなぐ「線」を指すイメージです。企業がキャリアパスを用意する際は、道中で多数のキャリアアップを感じられる道のりを示し、従業員のモチベーションを維持することが大切です。

キャリアアップとは?【意味を簡単に】助成金、転職、使い方

キャリアアップとは、知識やスキルを高めて地位や経歴を向上させること。キャリアアップの意味や転職、キャリアプランの立て方、助成金について解説します。

1.キャリアアップとは?意味と使い方

キャリアアッ...

カオナビなら、キャリアパスを設定するのに必要な情報を簡単に管理できます!

カオナビの導入効果や、タレントマネジメントについて解説しています。

⇒ タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

5.企業が提示するキャリアパスの種類

ここからは、企業が提示するキャリアパスの種類として、以下の2つを解説します。

- 職種別キャリアパス

- 役職別キャリアパス

それぞれの種類を理解することで、自社の組織構造に合ったキャリアパス制度を設計できます。キャリアパス制度を導入する前に、確認しておきましょう。

職種別キャリアパス

職種別キャリアパスとは、特定の職種においてキャリアを積み重ね、専門性を高めるための道筋やプロセスです。特定の分野の知識やスキルを深めたスペシャリストの育成を目的とします。

企業内でさまざまな職種の人材を育成する場合は、職種別キャリアパスを複数用意することで、各部署の育成プランを考えやすくなります。

以下は、職種別キャリアパスの例をいくつか示したものです。

| 職種 | キャリアパス | 必要なスキル |

|---|---|---|

| 営業職 | 一般社員→チームリーダー→営業部長 | ・対外交渉力

・プレゼン資料作成スキル ・市場分析力 |

| 事務職 | 一般社員→主任→係長→課長 | ・コミュニケーション能力

・経理に関する知識 ・タレントマネジメントの知識 |

| エンジニア | 一般社員→チームリーダー→プロジェクトマネージャー→技術部長 | ・プログラミングの知識

・プロジェクト管理能力 ・チームメンバーとのコミュニケーション能力 |

職種別キャリアパスがわかると、従業員が自身の専門性を追求しやすくなり、キャリアアップへスムーズに取り組めるようになります。

役職別キャリアパス

役職別キャリアパスとは、社内で特定の役職に就くための道筋です。「一般社員→主任→係長→課長→部長」のように、組織内でどのように昇進するかを示します。

役職別キャリアパスを提示する際は、各ポジションの業務内容と、ポジションにつくために必要なスキルをまとめます。具体例は以下の通りです。

| 職種 | 主な業務内容 | 必要なスキル |

|---|---|---|

| チームリーダー | チーム内のタスク管理や、メンバーの指導・育成を行う | ・タスク管理のスキル

・メンバーに対する指導スキル |

| 課長 | 自分の課の目標達成に向けて、各プロジェクトの進捗管理を担う | ・進捗管理のスキル

・課全体の成果を発表するための、プレゼン資料作成スキル |

| 役員 | 自社の経営戦略の考案や意思決定を行う | ・市場を把握する能力

・経営戦略を考案する発想力 ・リーダーシップ |

職種が一つしか存在しない企業では、職種別キャリアパスより役職別キャリアパスを提示するほうが、従業員に対してどのように成長するべきか伝えやすくなります。また、職種を限定せず、複数の部署を経験して管理部を目指す従業員に対しても伝えやすいキャリアパスです。

社員一人ひとりのキャリアパスを明確にする「1on1」とは?

進め方や、質問の仕方をわかりやすく解説!

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

6.キャリアパスの書き方・作り方

従業員が自分のキャリアパスをイメージできることは、具体的な目標設定を行ったり、業務・行動に落とし込んだりするために重要です。

企業の成長に必要な人材を確保し、従業員が目標に向かってモチベーションを高めて業務に取り組むためには、キャリアパスを明確にする必要があります。

キャリアパスは頭の中でイメージするだけでなく、書き出したうえで上司に共有してアドバイスをもらったり、定期的に見直したりすることがポイントです。

ここでは、キャリアパスの書き方をステップごとに解説します。

- キャリアのゴールを定める

- 現状の把握

- 具体的な計画の策定

- 定期的に見直す

①キャリアのゴールを定める

まずは、キャリアのゴールを設定します。キャリアとあわせて、理想の働き方や将来像も明確にしましょう。目指したい役職や立場だけでなく、将来実現したいライフプランや価値観も考慮します。

漠然としたゴールではプロセスを具体化できないため「〇年以内に〇〇の役職、地位に就く」といった具体的なゴールを考えてください。ゴールは必ずしも出世とは限らず、第一線でプレイヤーとして活躍するのも一つの選択肢です。

モチベーションを下げないためにも、努力次第で実現可能なレベルのゴールを設定しましょう。

②現状の把握

次に、自分の現状を把握しましょう。自己分析による適性の把握・スキルや経験・成果など、今までのキャリアを棚卸しします。現状を把握すると、理想のキャリアを実現するうえでのギャップを明らかにできるからです。自分自身について客観的に分析・評価することを意識しましょう。

③具体的な計画の策定

ゴールから逆算し、ゴールに対するギャップを埋めるための具体的なロードマップを描きましょう。ロードマップを描くときに、ゴールに到達する過程での中間目標を定めることがポイントです。

キャリアパスの実現に必要なスキルや経験をいつまでに培うか、必要な成果をいつまでに出すかなどが、中間目標の一例です。中間目標を含めた具体的な計画を策定すると、進捗も把握しやすくなります。

④定期的に見直す

キャリアパスを一度書いて終わりにしないこともポイントです。環境や価値観の変化にあわせて、ゴールが変わることもあります。反対に、スキルや経験を早めに身につけることで、予定より早く中間目標やゴールに到達できるケースがあるかもしれません。

必ずしも計画どおりに進むとは限らないため、定期的に見直し、必要に応じて修正しましょう。

社員一人ひとりのキャリアパスを明確にする「1on1」とは?

部下と話すべき内容がわからない方は、以下の資料をチェックしてみてください。

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

7.キャリアパスの具体例

実際にキャリアパスはどのように提示され、従業員はどのようにキャリアパスを描いていけば良いでしょうか。企業から提示されるキャリアパスと従業員が描くキャリアパスの具体例をご紹介します。

【営業職】キャリアパスの具体例

| X社の営業職のキャリアパス | |

|---|---|

| 入社1年目 | 営業の基礎知識、現場経験 |

| 入社2〜4年目 | 営業の独り立ち、新規顧客の開拓を中心に営業経験を積む |

| 入社5〜7年目 | 新入社員・後輩の指導や主任・リーダーの役職に就く |

| 入社8〜10年目 | 営業職のエキスパート、課長として部をまとめられるレベル |

| 入社11年目〜 | ゼネラルマネージャーとして営業企画や経営企画など、戦略へと関わるポジションへ |

| Aさんが描くキャリアパス | |

|---|---|

| ゴール | ゼネラルマネージャーを目指す |

| 3年以内 | いち早く独り立ちし、営業成績の上位20%達成を目指す |

| 5年以内 | 主任に就き、後輩の育成に携わる |

| 8年以内 | 最速での課長就任を目指す、ゼネラルマネージャーに必要な経営知識を身につける |

| Bさんが描くキャリアパス | |

|---|---|

| ゴール | 第一線でプレイヤーとして活躍する |

| 3年以内 | 新規顧客を一人で年に5件獲得 |

| 5年以内 | 部内の営業成績で1位を達成する |

| 8年以内 | 営業上位3位までの成績をキープ、自らのノウハウを共有して組織の営業力の底上げに貢献できる管理職となる |

【事務職】キャリアパスの具体例

| Y社の事務職のキャリアパス | |

|---|---|

| 入社1年目 | ジョブローテーション、OJTによる基礎知識・業務の理解 |

| 入社2年目 | 人事・経理・総務・法務・営業事務から希望の分野に配属 |

| 入社3〜5年目 | 配属分野の事務業務をマスター |

| 入社5〜7年目 | 後輩社員の育成、現場リーダーへ |

| 入社8〜10年目 | 課長・部長ポジションへ |

| 入社11年目〜 | 現場マネージャー、あるいは経営企画に参入しゼネラルマネージャーとして活躍 |

| Cさんが描くキャリアパス | |

|---|---|

| ゴール | 現場マネージャーとして部を統括 |

| 3年以内 | 簿記の資格を活かし、経理部への配属を目指す |

| 5年以内 | 現場リーダーになり、後輩の育成に携わる |

| 8年以内 | 現場マネージャーとして、経理部を統括 |

| Dさんが描くキャリアパス | |

|---|---|

| ゴール | ゼネラルマネージャーとして経営企画に参入 |

| 3年以内 | 人事部に必要なスキルを身につける |

| 5年以内 | 最速で人事部の現場マネージャーを目指す |

| 8年以内 | 課長へ就任し、経営企画の知識・経験を培う |

カオナビなら、キャリアパスを設定するのに必要な情報を簡単に管理できます!

導入効果や機能一覧をわかりやすく解説。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

8.キャリアパス制度のメリット

キャリアパス制度の導入により、以下のようなメリットが期待できます。

- 従業員のモチベーションが向上する

- 自社に適した人材の採用につながる

- 人材育成・人員配置の効果が高まる

- 人事評価が透明化される

①従業員のモチベーションが向上する

キャリアパスは、企業内での将来の道筋を提示したものです。具体的には、将来どういったポジションや役割に就けるのかを明示しています。そのため「現在の業務がどうつながるか」「キャリアを実現するためにどのようなスキルや経験を身につけ、どのような目標を設定するべきか」を把握可能です。

将来目指したい姿が具体的にイメージでき、目指すために必要なことが理解できると、モチベーションが高まり意欲的に業務へ取り組めます。キャリアパスによるモチベーションの向上は、間接的に生産性アップにも寄与します。

意欲的とは? 意味や似た言葉との違い、意欲的な人の特徴、メリットも解説

「最近、部下の仕事への熱意が感じられない」「もっと意欲的に取り組んでほしいが、どう指導すればいいのかわからない」。

こうした悩みを抱える管理職や人事担当者は少なくありません。組織の成長には社員一人ひと...

②自社に適した人材の採用につながる

キャリアパスは、採用のミスマッチ防止にも役立ちます。なぜなら、キャリアパスで明示されるポジションの条件は、企業が必要とする人材像ともいえるからです。

応募者はキャリアパスから自分が企業の求める人材像にマッチするか、自分が理想とするキャリアの実現にマッチするかが見極められます。企業と応募者の双方がキャリアパスからお互いのニーズを確認できるため、マッチ度の高い人材の応募を期待できます。

さらに、キャリアパス制度は優秀な人材の獲得にも有効です。キャリアパス制度が整っている環境では、従業員がスキルを高めやすいため、向上心がある優秀な人材へのアピールにもつながります。

③人材育成・人員配置の効果が高まる

キャリアパスが提示されていると、従業員は実現に向けて必要なスキルや経験を身につけるための主体的な行動ができます。企業側も従業員それぞれの目標やキャリアパスにあわせた教育を実施可能です。

また、キャリアパスに沿って従業員がスキルや経験を身につけることで、専門性が高まります。従業員のスキルや適性が明確になりやすいため、適材適所な人員配置を検討しやすくなるメリットもあります。

④人事評価が透明化される

キャリアパスが人事評価の基準となることで、評価基準の透明化にもつながります。

キャリアパスを軸に評価できれば、従業員は自分の現状を客観的に把握しやすくなり、評価の公平性も高まります。また、評価結果からキャリアパス実現のためにどのようなスキルや経験が必要かを理解できるため、評価への不満も起こりにくいです。

人事評価への不満はモチベーションの低下や離職につながるおそれもあります。キャリアパス制度があることで、間接的にモチベーションの低下や離職の解消も期待できます。

カオナビには、キャリアパスを設定するのに必要な機能が揃っています!

キャリアパスに必要な情報を効率的に管理できます。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

9.キャリアパス制度のデメリット

キャリアパス制度にはいくつかのデメリットも存在します。ここからは、キャリアパス制度を導入する際のデメリットとして、以下の3つを解説します。

- 従業員のキャリアに対する視野を狭めやすい

- レベルが高過ぎると、従業員のモチベーションが低下する

- 要件を満たしても、従業員を昇進させられない可能性がある

デメリットと対策を事前に把握することで、よりキャリアパス制度を効果的に運用できます。キャリアパス制度を導入する予定の人は、ぜひ確認しておきましょう。

従業員のキャリアに対する視野を狭めやすい

キャリアパス制度では、特定の職種や役職におけるキャリアパスが明確に示されます。明確であるがために、従業員が「提示されたルートが唯一の正解である」と捉える可能性があります。

結果として、従業員が自らキャリアを考える機会を失い、提示された道筋以外に目を向けにくくなりやすいです。提示されたキャリアパス以外を考慮しないことで、より速く成長できる道筋に目を向けられず、最終的に従業員のキャリア形成を阻害する恐れがあります。

対策として、複数のキャリアパスを提示したり、定期的な面談でほかの成長ルートがないかを一緒に考えたりすることが大切です。

レベルが高過ぎると、従業員のモチベーションが低下する

キャリアパスによっては、5年後、もしくは10年後を見据えた長期的な内容になっている可能性があります。長期的なキャリアパスの場合、最終目標が従業員の現状からかけ離れているケースが多いです。

長期的なキャリアパスにおいては、短期間では手ごたえを感じられず「自分には達成できないかも」と思うことで、達成へのモチベーションを削いでしまう可能性があります。

長期的なキャリアパスを提示する際は、半年後や1年後など、短期間でのマイルストーンを設定し「目標に向かって進んでいる」と従業員に感じさせる工夫が必要です。

要件を満たしても、従業員を昇進させられない可能性がある

従業員がキャリアパスで定めた要件を満たしても、役職の空きがない場合、昇進させられない可能性があります。組織の成長が鈍化している企業では、ポスト不足の問題が起こりやすいため、注意が必要です。

キャリアパスの要件をクリアしても昇進できず、以前と待遇が変わらないと、従業員に不信感を抱かせてしまいます。「この会社では頑張っても報われない」と思われると、最悪の場合、優秀な人材が離職する可能性があります。

ポスト不足になる可能性を考慮して、昇給や手当の支給など、昇進以外の対価をあらかじめ準備することも大切です。

カオナビなら、キャリアパスを設定するのに必要な機能がそろっています!

カオナビの導入効果や、タレントマネジメントの基礎知識について解説しています。

⇒ タレントマネジメント解説資料【3点セット】を無料ダウンロードする

10.キャリアパス制度の導入手順

キャリアパス制度の導入手順を詳しく解説します。

- 各種制度の設計

- フォローアップ体制の構築

①各種制度の設計

キャリアパス制度は、下記4つの要素から構成されます。

- 等級制度

- 研修制度

- 賃金制度

- 評価制度

各種制度を設計し、キャリアパス制度を具体化していきましょう。

等級制度の設計

まずは組織内の職務を分析し、必要なスキルや要件を明確に定義します。そのうえで、役職や職位の階層を設定しましょう。

等級は「主任」「課長」「部長」のように役職で設定するケースが一般的です。しかし、役職が就くのは入社してから数年であるため、一般社員も経験年数や能力に応じていくつかの階層を設定しましょう。

2〜5年目の従業員は「一般職B級」、6〜8年目の従業員は「一般職A級」、9〜11年目になると「リーダー職」という風に階層ごとの名前をつけてみましょう。一般社員の中の等級が、より正確に把握しやすくなります。

評価制度の設計

キャリアパスは人事評価と連動させることがポイントです。階層や職種にあわせた評価制度を設計しましょう。

評価項目は能力・業績・情意をバランスよく取り入れ、複数の項目を合算して総合的に評価できるようにします。評価基準は全体で統一し、公平性を保つことが大切です。

賃金制度の設計

設定した階層ごとに給与テーブルを設計しましょう。階層・等級が上がるにつれて、業務の難易度も高くなるほか責任も大きくなるため、業務内容や責任の度合いを加味した給与を設定することがポイントです。

給与テーブルは、社内でいつでも確認できるようにすることも大切です。賃金制度の透明性が高まることで、キャリアパス実現のためのモチベーション向上に寄与します。

研修制度の設計

従業員がキャリアパスを実現するため、必要なスキルが身につけられる研修制度を設けることも必要です。階層にあわせて、適切なタイミング・内容の研修プランを作成しましょう。

研修は、社内研修や外部研修、eラーニングをうまく組み合わせることがポイントです。また、書籍購入費用や外部セミナーの受講費などを負担する制度として構築するのも効果的です。

②フォローアップ体制の構築

キャリアパス制度は作成し、導入するだけでは機能しません。従業員が理解し、活用することで初めて効果を発揮するものです。

キャリアパス制度を機能させるには、従業員に理解を促すだけでなく、上司との定期的な面談や周囲のサポートといったフォローアップ体制を構築することも重要です。キャリア相談室やキャリアアドバイザーを設置したり、定期的にキャリア講習を開催したりすることも効果的といえます。

カオナビには、キャリアパスを設定するのに必要な機能が揃っています!

従業員の情報や、面談内容を簡単に管理できます。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

11.キャリアパス制度導入のポイント

キャリアパス制度をうまく運用して効果を発揮するには、以下のポイントを押さえましょう。

社内のロールモデルを提示する

キャリアパスが提示されていても、具体的なイメージがつかないとキャリアを選択しにくくなります。キャリアパスを自分事として捉え、主体的にスキル・キャリア開発へ取り組んでもらうためには、社内のロールモデルを提示することが有効です。

どのようなステップで今のキャリアに到達したかを示すロールモデルは、従業員が同じキャリアパスを目指すうえでの参考となります。また、ロールモデルが提示されることはキャリアパスが機能している証明にもなり、従業員に取り組む意義を伝えられます。

キャリアパスは複数設定する

キャリアパスを複数設定すると、従業員側の選択肢が広がります。「昇格・昇進」はキャリアパスのなかでも魅力的な出来事であるものの、必ずしもすべての人の適性やキャリアプランに応じた選択とは限りません。

新たなキャリアに挑戦できる場合や、理想とするキャリアパスが実現できなかったときなどに備え、複数の道筋があると従業員が柔軟かつ臨機応変に歩めます。ライフステージに合わせた働き方に対する配慮も大切です。

ただし、運用の負担も考慮して、キャリアパスは作りすぎないよう注意しましょう。

到達点を明確にする

キャリアパス制度があるにもかかわらず、実際にはキャリアパスが実現しにくい状況に陥っているケースもあります。

形だけのキャリアパス制度にならないよう、必要な能力やスキル、経験や勤続年数などの条件を定義し、到達点を明確に提示しましょう。キャリアパス制度は、企業側が提示した到達点や昇格・昇進の基準をしっかりと守ることで機能します。

定期的にキャリアパスを見直す

特定の職種や役職に関する理想的なキャリアパスは、時勢によって変化する可能性があることを考慮するべきです。たとえば、DXやAIの進展によって新たな職種が生まれたり、既存業務に求められるスキルが変わったりする可能性があります。

世の中の流れや市場の変化に対応せず、古いキャリアパスを放置すると、時代遅れの人材を育成してしまうリスクがあります。定期的にキャリアパスの内容を見直し、社会情勢に合わせてアップデートしていくことが不可欠です。

カオナビには、キャリアパスを設定するのに必要な機能が揃っています!

以下の資料で、カオナビの導入効果や、機能一覧について解説しています。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

12.キャリアパスの導入事例

ここからは、キャリアパスの導入事例として、以下の5つを解説します。

- 西日本電信電話株式会社

- 株式会社洛北義肢

- 明治安田生命保険相互会社

- LAPRAS株式会社

- キヤノンマーケティングジャパン株式会社

事例を確認することで、キャリアパスの導入方法を考える際の参考にできます。自社でキャリアパスを導入する際のヒントにできるため、一度確認してみましょう。

西日本電信電話株式会社

西日本電信電話株式会社は「NTT西日本」の名称でも知られる企業です。電話やLAN型通信網など、音声伝送やデータ伝送に関するサービスを展開しています。

同社では社員が閲覧できるポータルサイトを立ち上げており、さまざまなキャリアパスを公開しています。公募による研修も多数実施しているため、希望のキャリアパスに沿ったスキルアップができる環境です。

また、キャリアに悩む社員のために相談窓口を設置しています。キャリアコンサルタントの国家資格を持った相談員が対応してくれるため、安心して悩みを共有できる点が魅力的です。キャリア相談はリモートで実施でき、幅広い社員が利用できる工夫がされています。

出典:厚生労働省「https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001357978.pdf」

株式会社洛北義肢

株式会社洛北義肢は、京都府に本社を置く会社です。義手・義足・車いすなど、リハビリ機器の製造や販売を行っています。

同社では、イギリスの義肢装具業界のキャリアパスを参考にしたキャリア支援制度を整備している点が特徴です。入社してから10年間のキャリアパスを示しているほか、新入社員が指導者とともに成長する「プリセプター制度」や、手当を受け取りながら自己学習ができる「CPD(継続的プロ能力開発)制度」も導入しています。理想のキャリアパスを提示しながら、実現させるための支援を多角的に行っている点が魅力です。

また、優れたキャリアパスを歩む社員をエキスパートとして認定しており、社員のモチベーションを保つ工夫も見られます。

出典:厚生労働省「https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001065024.pdf」

明治安田生命保険相互会社

明治安田生命保険相互会社は、個人や法人に対して保険サービスを提供している会社です。

同社の社員は、職務経歴・研修履歴・保有資格・評価などを一元管理した「タレントマネジメントシステム」を閲覧できます。システム内で目的のキャリアに必要な知識・スキルを公開することで、社員にキャリアパスを提示しています。タレントマネジメントシステムは公開後、半年間で先輩や上司の経歴が約12万回閲覧されており、多くの社員に活用されているシステムです。

また、社内外のキャリアコンサルタントによる相談窓口を設置しています。社員がキャリアパスについて困った際に、いつでも相談できる仕組みが整っています。

出典:厚生労働省「https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001065024.pdf」

LAPRAS株式会社

LAPRAS株式会社は、ITエンジニアに関する転職サービスや採用サービスを運営している会社です。

同社では、従業員のコンピテンシースコア(行動や思考パターンを客観的に評価した点数)を測定しています。従業員が望むキャリアを達成するためのコンピテンシースコアと、達成に必要なスキルも明確化することで、疑似的にキャリアパスを提示しています。

また、目指すコンピテンシースコアに該当する行動や、いつまでに行動を起こすかを面談で話し合う点も特徴です。キャリアについて話す機会を多く設けることで、従業員一人ひとりが自主的に能力を向上させる意識を育てています。

出典:厚生労働省「https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001065024.pdf」

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、大手精密機器メーカー「キヤノン」の製品の販売促進に取り組む企業です。

同社では、入社2年時と5年時にキャリア研修を実施しています。加えて、入社から3年間は人事部門のアドバイザーと話す機会を持つことで、従業員がキャリアパスを想起できるように工夫しています。

また「上司と部下とのキャリア面談」を定期的に実施しており、部下が抱くキャリアビジョンに対し、上司が日々の業務にどう取り組むべきかをアドバイスしている点も特徴です。入社初期に抱いたキャリアパスを達成できるよう、手厚いサポート体制を敷いています。

出典:厚生労働省「https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001357978.pdf」

【スキル管理の「わからない」「時間がかかる」を解決】

「カオナビ」なら、全社員のうち誰がどんなスキルを持っているかを見える化!

- 社員の能力やスキルが一覧で可視化される

- スキルと合わせて人件費の変動も分かる

- 顔写真で現場の雰囲気を確認しながら確認できる

- スキルだけではなく人間性やエンゲージメントもわかる