社内の人的資本を可視化して、戦略人事を推進しませんか?

タレントマネジメントシステムで、時間がかかる組織の見える化を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

戦略人事とは、戦略的人的資源管理の略語です。

企業の経営目標や経営計画の実現と人的マネジメントを関連付ける人事であることから、従来の人事部の業務にはない視点だと、注目を集めています。

- ビジネスの世界で注目されている戦略人事とはどのようなものか

- 戦略人事の機能や役割、要件

- 戦略人事の具体的導入事例

などについて見ていきましょう。

目次

戦略人事の実行は組織状況の把握から! カオナビなら組織や人材情報の見える化が簡単。戦略人事の効率と質を高めます。

資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

1.戦略人事とは?

戦略人事とは、企業の経営戦略を達成するために、人材の側面から課題解決や組織変動を主導する「攻めの人事」機能、およびその役割を指します。

「自社の人事は戦略的に機能していない」と感じている担当者もいるでしょう。その理由は、戦略人事が具体的な方法論を持たない「標語」として扱われがちで、何をすべきかが曖昧になっている点にあります。

従来の人事は、給与計算や勤怠管理といった「守りの人事(オペレーション)」を主軸としていました。

一方で、戦略人事は経営目標の達成というゴールから逆算し、「どのような人材を、いつまでに、どうやって確保・育成するのか」という設計図を描き、実行するビジネスパートナーとしての役割が求められます。

従来の人事部との違い

従来の人事部との決定的な違いは、そのミッションと経営への関与度にあります。従来の人事機能が「管理・維持」を主眼としていたのに対し、戦略人事は「価値創造・変革推進」をミッションとします。

従来の人事部は、主に採用、労務管理、給与計算、人事制度の運用といった、定められた業務を正確に遂行するオペレーション機能が中心でした。組織という機械を円滑に動かすための「守りの人事」です。

一方、戦略人事は、経営戦略や事業目標の達成を最終目的とし、そのために必要な人材の採用・育成・配置、組織開発などを能動的かつ戦略的に計画・実行します。経営者のビジネスパートナーとして、事業成長を「人」という最も重要な経営資源の側面から牽引する「攻めの人事」と言えるでしょう。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

・1on1の進め方がわかる

・部下と何を話せばいいのかわかる

・質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【戦略人事の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決】

タレントマネジメントシステム「カオナビ」で、人的資本の活用を効率化!

●社内の人的資本を見える化できる

●組織のKGIとKPIをダッシュボードで確認できる

●組織のスキルバランスを把握して配置検討できる

●スキル情報をもとに一人ひとりに合った配置・育成ができる

●優秀人材の発掘や管理が簡単にできる

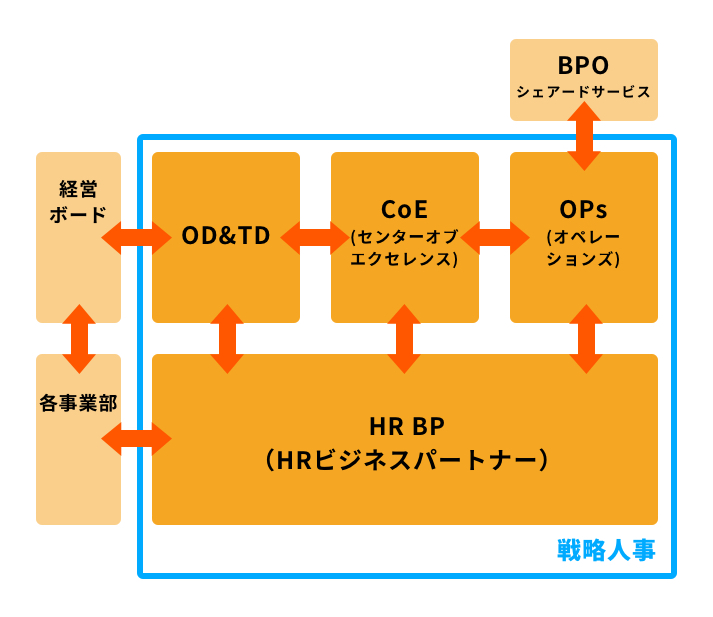

2.戦略人事に必要な4つの機能・役割

リクルートワークス研究所『Works vol.133』を参考に作成

戦略人事とは、経営目標を達成するための人材マネジメントを行うこと。戦略人事には、4つの機能や役割があります。

- HRBP

- OD&TD(組織開発&タレント開発)

- CoE(センターオブエクセレンス)

- OPs

①HRBP

HRBP(HR Business Partner)は、経営者や事業責任者の戦略的パートナーとして、担当する事業部門の目標達成にコミットする役割です。単なる人事の窓口ではなく、事業責任者の「右腕」として、人と組織の側面から事業成長をドライブします。

BPの役割は、以下のとおりです。

- 各事業の人材や組織に関するリクエストに応える

- まだ言語化されていない問題やニーズを引き出し、解決しながら事業を展開していく

支援する相手は、2つあります。

- ビジネスリーダー

- 事業部で働く従業員

まず、事業戦略の実現に向けて各部門のビジネスリーダーとやりとりを行います。

- 事業戦略に沿った人材戦略の考案

- 人材戦略に則った人材採用や育成計画の実行

上記は、BPとビジネスリーダーが手を取り合って検討すべき課題です。

それとは別に、BPは各部門で仕事をする個々の従業員の良き理解者になる必要もあります。各事業部の従業員の相談窓口になるなど、個々の従業員に関しても広くサポートすることが求められています。

HRBPとは? 役割や仕事内容、人事との違い、必要なスキルを解説

HRBPとは、経営視点に立って人事戦略を打ち出す戦略人事のプロです。近年、日本の人事領域にてHRBPの注目度が高まっており、HRBPの導入を検討している企業も多いでしょう。

今回はHRBPの具体的な役...

②OD&TD(組織開発&タレント開発)

OD(Organization Development:組織開発)とTD(Talent Development:人材開発)は、戦略人事における「人と組織を育てる」エンジンです。個人の能力開発と、その能力が最大限発揮される組織環境の構築を両輪で進める考え方になります。

OD(組織開発)は、組織全体の健全性とパフォーマンスを高めるための働きかけを指します。具体的には、以下のような施策が挙げられます。

- ビジョン・ミッション・バリューの浸透ワークショップの実施

- 従業員エンゲージメントサーベイの実施と、結果に基づく改善アクションプランの策定

- 部門間の連携を促進するためのクロスファンクショナルなプロジェクトの推進

- 心理的安全性の高いチームを作るためのマネージャー向けトレーニング

TD(人材開発)は、経営戦略の実現に必要な「タレント(才能)」を計画的に育成する活動です。具体的には、以下のような施策が挙げられます。

- 次世代リーダー候補を選抜し、体系的な育成プログラムを提供する(サクセッションプランニング)

- DX推進など、新たな事業戦略に必要なスキルを定義し、全社的なリスキリングを推進する

- 社員の自律的なキャリア形成を支援するための1on1ミーティングの導入や、社内公募制度の活性化

組織開発とは? 人材開発との違い、手法と手順、事例を簡単に

人材育成がなかなか組織の活性化につながらないとお悩みではありませんか?

カオナビなら組織全体を見ながら、個々の適切な人材の育成が可能です。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp に...

③CoE(センターオブエクセレンス)

CoEとは、Center of Excellenceの頭文字を取ったもので人事に関わる専門領域に特化したコンサルティング機能のこと。

主にビジネスパートナーをサポートするもので、社内における人的資源の各専門領域において、企画や設計機能の役割を担っています。

採用活動を例に見ると、

- どのような人材を

- どのような採用方法で

- いつごろまでに採用するのか

という採用に関する具体的な計画を立てることが、CoEに課せられた役割です。CoEは、その他にもさまざまな制度設計や開発の役割を担っています。

たとえば、

- 評価制度や報酬制度など各制度の構築

- 研修プログラムやトレーニングメニューの開発

- 人事システムの設計と開発

など。

④OPs(オペレーションズ)

OPsは、人的資源に関する実務のエキスパート。

各事業部門を横断するだけでなく地域的な壁も取り払い、コストを最適化し効率化を実現するためにシェアードサービス化、アウトソーシング化を推進します。

CoEが設計し構築した各種ソリューションを、実際に運用管理していくのが、OPsの任務。

定型業務である点からアウトソーシングしているといった場合には、アウトソーシング先の管理もOPsが行うのです。

OPsが行うことを採用活動を例に見ると、

- 採用に関する細かいプロセス

- 採用されて入社した人材の入社までのフォローや世話

- など。その他、従来からある人事部が行っている、

- 給与計算・支給・福利厚生

- 勤怠管理・労務

- 人事システムの運用

- 新卒採用実務運営

- 駐在員管理

などになります。

カオナビなら自組織の経営に関わるKGIやKPIのダッシュボード化も簡単。

人事情報が集約されたデータベースと分析機能で、数値の掘り下げも可能です。

紹介資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

3.戦略人事に必要な要件

戦略人事に必要な要件についてご紹介いたします。

- 人事のプロフェッショナル

- 経営戦略、事業戦略の理解

- 成果力(課題把握能力/問題解決能力、コミュニケーション力、リーダーシップ、グリット)

CHRO/CHOとは?【役割についてわかりやすく解説】スキル

CHO、CHROという言葉をよく耳にするようになりましたが、一体どんな意味を持つ言葉なのでしょう?CHO、CHROとは、最高人事責任者と訳される人事のプロフェッショナルのこと。

企業の中でのCHOの...

①人事のプロフェッショナル

戦略人事を担う大前提として、人事領域における深い専門知識と経験は不可欠です。労働法規、社会保険、採用、評価、報酬、育成、組織開発といった人事の各機能に関するプロフェッショナルとしての知見が土台となります。

しかし、戦略人事で求められる専門性はそれだけではありません。これらの知識を「経営課題を解決するための武器」として使いこなす能力が問われます。たとえば、単に「労働法を知っている」のではなく、「法改正の動きを予測し、事業への影響を分析して先手を打つ」ことも重要です。

単に「採用ができる」のではなく、「事業計画から逆算して必要な人材要件を定義し、最適な採用チャネルを選定して口説き落とす」ことも求められます。このように、専門知識を経営の文脈で応用する力が「人事のプロフェッショナル」の証です。

②経営戦略、事業戦略の理解

戦略人事は、その名の通り「経営戦略」の実現が目的であるため、その内容を深く理解することが全ての出発点となります。自社の中期経営計画書を読み解き、売上・利益目標、新規事業計画、市場でのポジショニングなどを正確に把握することが求められます。

しかし、単に「理解する」だけでは不十分です。重要なのは、経営戦略を「人事の言葉」に翻訳し、具体的なアクションに落とし込む力です。

- 「売上を3年で2倍にする」という経営目標に対し、「そのためには、どのような能力を持つ人材が、いつまでに、何人必要なのか?」を試算する

- 「海外市場へ進出する」という戦略に対し、「グローバルで活躍できるリーダーをどう育成するか?現地の労働法規や文化に対応した人事制度はどうあるべきか?」を設計する

- 「DXを推進する」という方針に対し、「既存社員のデジタルスキルをどう向上させるか(リスキリング)?外部から専門人材をどう獲得するか?」を計画する

このように、経営戦略という「地図」を読み解き、目的地に到達するための「人の動かし方」を描くことが、戦略人事に求められる核心的な能力です。

③成果力

成果力とは、平易な言葉で表せば「仕事のできる人」ということ。これは、人事部門の最高責任者に限らず、一般的なビジネスパーソンが持っているべき能力の一つです。

しかし、一般のビジネスパーソンに求められるレベルより高い水準を要求されるということは容易に察しがつくでしょう。成果力は、4つの分野で構成されています。

- 課題把握能力/問題解決能力

- コミュニケーション力

- リーダーシップ

- グリット(やり抜く力)

これらすべてで高レベルというのは困難かもしれません。しかし、可能な限り高いレベルで能力を維持できれば、他の能力にも影響を与えますし、相乗効果でより高い成果力を発揮できるでしょう。

①課題把握能力/問題解決能力

成果力を構成する能力の1つ目は、課題把握能力や問題解決能力。

- 課題把握能力:目の前にある問題の現状や本質を的確に捉える能力

- 問題解決能力:今ある情報をもとにして現時点でベストと判断できる手段を用いて、目標達成や問題解決に向かう能力

課題を把握し、解決する2つの能力は、目標達成に向けて努力をする際にポイントとなります。

そもそも「課題」「問題」とは、設定した目標と現実とのギャップから生まれるもの。課題や問題を解決するということは、目標と現実のギャップを埋めていくためのベストな方法を導き出す作業です。

この作業では、

- 問題を認識

- 問題を分析

- 解決策を立案・実行

という3ステップにより完了します。

②コミュニケーション力

戦略人事で求められるコミュニケーション力とは、単なる「対話力」ではありません。それは、異なる立場や利害を持つステークホルダーを巻き込み、変革を前に進めるための「交渉力」であり「翻訳力」です。

具体的には、以下のような能力が求められます。

| 対象 | 求められる能力 |

|---|---|

| 経営層 | 人事課題を単なる「問題」として報告するのではなく、「事業リスク」や「投資機会」といった経営の言葉で説明し、意思決定を促す力 |

| 事業責任者 | 事業部の目標達成を支援するパートナーとして信頼関係を築き、時には耳の痛い組織課題も臆さず提言できる力 |

| 現場の従業員 | 制度変更などの際に、その背景にある経営戦略や目的を丁寧に説明し、不安や反発を乗り越えて納得感と協力を引き出す力 |

戦略人事は、経営と現場の結節点に立つため、両者の言語を自在に操り、組織全体のベクトルを合わせる「ハブ」としてのコミュニケーションが不可欠なのです。

③リーダーシップ

リーダーシップも忘れてはなりません。リーダーシップとは、企業や各事業部門などの目標やビジョンを見据えて主体的、積極的に行動できる能力のこと。

一般的にリーダーシップというと、経営者やプロジェクトチームの長など、組織のトップに立つ人物の行動規範のようにイメージすることも多いでしょう。

しかし、組織論でいうリーダーシップは、トップだけの行動規範で終わりません。組織のメンバーでもリーダーシップを発揮しながら目標に向かうことで、目標達成だけでなく周囲にも主体性や積極性、職場の雰囲気といったあらゆる面に良い刺激を与えます。

プロジェクトの進捗にも大きな良い影響を与え、チーム力の底上げにつながるでしょう。全従業員がどれだけリーダーシップを意識できるかは、成果を生み出すための大きな鍵となります。

④グリット(やり抜く力)

グリットとは、「やり抜く力」のことで、

- 度胸を表す:Guts

- 復元力を表す:Resilience

- 自発性を表す:Initiative

- 執念を表す:Tenacity

4つの言葉の頭文字を取った言葉”GRIT”です。

グリットは、強い意志によって成り立っています。

強い意志を個々人が持つとなると、不安も生まれるでしょう。

しかし、チームでグリットを共有しフォローし合うことで効果を発揮します。

- 「どうしてグリットを持つ必要があるのか」という目的

- 「どうしたらグリットを持ち続けることができるか」といった方法や手段

を明確にしてチーム全体で気持ちを高めていくとより効果的です。

また、グリットは一過性のものではありません。継続してこそ初めて効果が出て、その価値が向上することも頭に入れておきましょう。

カオナビなら戦略人事を推し進める人材や、幹部候補の抽出・管理も簡単。

詳細な検索機能で、人材データベースの中から適切な人材を発掘できます!

タレントマネジメントシステム「カオナビ」の資料はこちらから(無料です)

4.戦略人事の事例

戦略人事を導入している企業の例を3社紹介します。事例を参考にして、自社の戦略人事立案の参考にしてみてください。

- 日清食品

- 日立製作所

- 味の素

①日清食品

2014年、日清食品グループの最高人事責任者としてチーフヒューマンリソースオフィサーが着任したときから、

- 企業が向かうべき方向性

- 企業戦略に沿って必要な人材の定義付け

- 必要と考えられる人材の育成プログラム

といった戦略人事についての課題が総合的に組み立てられていきました。

また、2015年には、次世代グローバル経営人材を育成する企業内大学、「グローバルSAMURAIアカデミー」を創設。

アカデミーのコースは年代別で5段階に分かれています。

- 若武者編:若手や中堅抜擢人材が対象

- 侍編:係長や課長といったミドル基幹人材が対象

- 骨太経営者編:次長や部長といった次期幹部人材が対象

となっており、最終的なコースは役員対象の「エグゼクティブ編」へ続きます。この取り組みにより、グローバル経営人材の候補は200人に増加。戦略人事の第一使命は達成されました。

②日立製作所

日本を代表する電機メーカーの日立製作所は、戦略人事にも積極的に取り組んでいます。

まず、それまで個別のタスクごとに分けていた組織を、事業ニーズに即したトータルソリューションの提供によって、改善しました。

また、世界中の拠点にある各国各社ごとに人事制度や人事施策を行っていたのを、

- リーダー人材データベースの構築

- リーダーシップ開発

といったシステムの力を使ってグローバルでの標準化・統一化を実現したのです。

一方、年金や採用といったグローバルで共有しにくい部分については、個別の状況に応じられるよう、

- 国ごとに共通化させる施策や制度

- 会社ごとに異なる施策や制度

に分類しました。

これにより「グローバル・国・会社」という人事の各種イシュー3つが効果的に機能し、2015年の上期には日立製作所の海外売上高比率は5割を超えるまでに成長したのです。

③味の素

戦略人事に着目し、3つのエレメントを立案しています。

- 「一人ひとりの自立的成長」の実現:自分のしたいことは何か、強みは何か、貢献したいことは何かといったことを自ら考えてもらう計画

- 「働き甲斐」の実感:働き甲斐を感じながら仕事をしているか

- 「多様な人材の共創」:性別や国籍などに左右されず一人ひとりが自分の良さを生かす、互いを理解しながら働く

味の素では、3つのエレメントの歯車を合わせて、会社だけでなく個人の成長、そしてイノベーションを実現しようと試みたのです。

そこで、管理職以上の従業員本人が作成したキャリアプランをもとに、上司と面談を行うキャリア開発支援プログラムをこの1~2年でグローバルの部長職以上全員に導入し、

- 働き方改革の推進

- タレントマネジメントの仕組みの充実

などを並行して行いました。

結果1年半の間で日本人以外の100名以上を含め、合計300名を超える特定次期グローバルリーダー候補者の育成に成功したのです。

【戦略人事の実行には、組織の見える化が必須!】

経営目標と組織状況のギャップを把握できていなければ

適切な戦略人事の実行は難しいでしょう。

\カオナビなら/

●組織や人材情報をアンケート機能でスムーズに回収

●回収した情報を使い勝手の良いデータベース化

●検索機能でほしい情報がすぐに見つかる

●組織のKGIやKPIの推移を定点観測できる

5.戦略人事の実践チェックリスト

戦略人事を導入するには、まず「今、自社はどこに立っているのか?」を知ることが大切です。このチェックリストでは、全10問に「はい」「いいえ」「どちらとも言えない」で答えるだけで、会社の準備状況を簡単に診断できます。

「はい」が多いほど、戦略人事をスムーズに始めやすい状態にあると言えます。

観点1:経営とのつながり

| No. | チェック項目 | 解説 |

|---|---|---|

| 1 | 中期経営計画(3〜5年)が文書化されていて、誰でも見られる状態になっている | 人事が進む方向を知るには、会社の方針が必要です |

| 2 | 人事が経営会議などに出て、会社の意思決定に触れている | 経営の本音を知ってこそ、人事の戦略も立てられます |

| 3 | 社長や役員が人事を「事業のパートナー」として認識している | トップの理解があると、人事の動きが変わります |

観点2:データとシステムの整備

| No. | チェック項目 | 解説 |

|---|---|---|

| 4 | 社員情報(スキル・経歴・評価など)が1つのシステムで管理されている | バラバラなExcelでは限界があります |

| 5 | 離職率やエンゲージメントなどの人事データを、定期的に分析している | 感覚ではなくデータに基づく判断が重要です |

観点3:人事部門のスキルとリソース

| No. | チェック項目 | 解説 |

|---|---|---|

| 6 | 人事が自社のビジネスや収益モデルを理解し、説明できる | 事業を知らないと、的外れな提案になりがちです |

| 7 | 日常業務だけでなく、考えるための時間と気持ちの余裕がある | 忙殺されていると、戦略的な動きはできません |

観点4:社内の協力体制と文化

| No. | チェック項目 | 解説 |

|---|---|---|

| 8 | 現場の管理職が人事の提案や依頼に協力的である | 現場の協力なしでは、施策は動きません |

| 9 | 新しい制度を導入したとき、反発なく受け入れられた経験がある | 組織の変化対応力をはかるポイントです |

| 10 | 挑戦や失敗を前向きにとらえる企業文化がある | 失敗を許容する文化が、変革を後押しします |

診断結果の目安

| 「はい」の数 | 状態 | アドバイス |

|---|---|---|

| 7個以上 | ◎ すぐに始められる状態です | 実践ステップに進みましょう |

| 4〜6個 | △ 基盤はあるが、まだ強化すべき点あり | 特に「経営連携」や「データ整備」に注力しましょう |

| 3個以下 | × まだ準備不足。まずは土台づくりから | 小さな一歩(例:人事データの整理)から始めましょう |