有給休暇(年休)とは、従業員が心身の疲労回復やゆとりある生活を送ることを目的に取得できる休暇で、休暇でも賃金が発生します。従業員は有給休暇を取得する義務があり、企業は有給休暇を付与・取得を承認する義務があるのです。

本記事では有給休暇(年休)について、付与される条件や付与日数、取得を促進する方法や管理方法などを詳しくご紹介します。

目次

1.有給休暇とは?

有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇で、取得しても賃金が減額されない休みです。

労働基準法第39条にて年次有給休暇が定められており、従業員は有給休暇を取得する権利があり、企業は従業員に有給休暇を付与する義務があります。

付与対象は、雇用形態に関係なくすべての従業員です。有給休暇を取得した従業員に対して、企業側は賃金を支払わなければなりません。

有給と年休の違い

有給と年休は同じ意味合いです。有給休暇にはさまざまな呼ばれ方があり、年休のほか「有休」と呼ばれる場合もあります。これらは、すべて「有給休暇」を省略した言葉です。

2.有給休暇の取得にはどんな理由が必要か?

有給休暇の目的は、労働者の心身の疲労回復とゆとりある生活の保障のため。慶弔といった特別な理由でなくてもよく、「ゆっくりしたい」といった私用の理由で取得して問題ありません。

職場によっては申請時に取得理由の記入が求められる場合があるものの、基本的には「私用のため」で取得可能です。

有給休暇の理由は私用でOK? 取得ルールと申請理由の具体例

有給休暇取得に理由は必要なのでしょうか。「 申請が通らない場合の対処法」「有給休暇を取得しやすい理由」などから解説します。

1.有給休暇取得に理由は必要?

有給休暇取得に理由はいりません。それはなぜ...

3.有給休暇が付与される条件

有給休暇が付与される条件は、以下2つです。

- 雇い入れの日から6か月が経過している

- その期間の全労働の8割以上出勤した

半年以上継続して雇用され、かつ所定労働日数の8割以上を出勤している場合に付与されます。その後は1年ごとに勤続年数に応じた日数が付与される仕組みです。

半年以上継続して雇用されていても、その期間のうち8割以上出勤していない月があると付与条件を満たしません。

4.有給休暇の付与日数

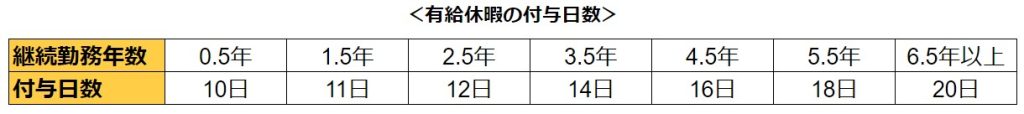

所定労働時間が週30時間以上、週5日以上の場合の付与日数は上記のとおりです。最初に付与されるのは10日、それ以降は勤続年数に応じて付与日数が増え最大で20日付与されます。

5.有給休暇が付与されるタイミング

有給休暇が付与されるタイミングは、主に下記3パターンです。

基本は入社して半年後

付与条件にもあるように初回の有給休暇の付与は基本的に入社して半年後です。具体的には入社日から6か月を経過した日であり、その後は1年ごとに勤続年数に応じて付与されます。

前倒しでの付与も可能

雇い入れから6か月経過していないうちに前倒しで付与するのも可能です。企業によっては入社日に初回の有給休暇を付与する場合もあります。この場合、従業員は雇用から半年が経過していなくても有給休暇を利用可能です。

一斉に付与するケースもある

有給休暇を付与する日を「基準日」といい、従業員によって入社日が異なるため基準日もそれぞれ異なります。しかし、従業員それぞれの基準日で有給休暇を管理すると、企業側は管理コストがかかってしまう点がデメリットです。

管理コストを抑えるため基準日をそろえるのも可能であり、これを「有給休暇の斉一的取扱い」といいます。初回を入社日に付与し、その後は会社側が決めた基準日に付与するといった付与方法が一例です。

なお、従業員の不利益にならない場合のみこの方法が認められます。

6.パート・アルバイトの有給休暇付与日数とタイミング

週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数は、上記のとおりです。週の所定日数に応じて付与日数も増え、最大で15日が付与されます。

なお、週以外の期間で労働日数が定められている場合、1年間の所定労働日数が基準となります。

付与されるタイミングは入社後半年、それ以降は1年ごとの付与が基本です。会社によって入社日に前倒しで付与したり、初回以降は会社が決めた基準日に付与されたりするケースもあります。

7.有給休暇の使用期限と繰越のルール

有給休暇の使用期限は、付与されてから2年間です。付与から1年後は使用期限内であるため繰り越せるものの、次の付与で2年が経過するため、その時点で残っている有給休暇は繰り越し不可で消滅します。

勤続する限り毎年付与され続けるものの、付与から最大2年間しか使用できません。よって有給休暇は無限に保管できないのです。

有給休暇の日数繰越とは? 付与される日数や取得できないときの対策について

有給休暇の日数繰越とは、一体何でしょうか。概要や有給休暇を取得できないときの対処、メリットやデメリットなどについて、解説します。

1.有給休暇の日数繰越とは?

有給休暇の日数繰越とは、有給休暇の付与...

8.有給休暇取得の義務化

2019年4月の働き方改革関連法の施行により、すべての企業を対象に有給休暇の年5日の取得が義務化されました。雇用形態に関係なく、年10日以上の有給休暇が付与される従業員が対象です。

これにより、有給休暇を取得した日(基準日)から1年間で最低でも5日間の有給休暇を取得しなければなりません。

社内で基準日をそろえていない場合、企業側は従業員個々の基準日や有給休暇の残日数を把握したうえで、年5日取得できているかをモニタリングする必要があります。

違反した際は罰則あり

違反した場合は、1人あたり30万円以下の罰金が企業に科されます。つまり、違反者が10人いれば300万円の罰金です。ただし罰則が科されるのは従業員ではなく、企業。なぜなら、従業員の有給休暇を管理・取得させるまでの責任は企業にあるためです。

その他有給休暇に関する罰則

時季指定を行うにあたって、就業規則に記載していない場合は30万円以下の罰金が科されます。また労働者が請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

有給休暇取得義務化の背景

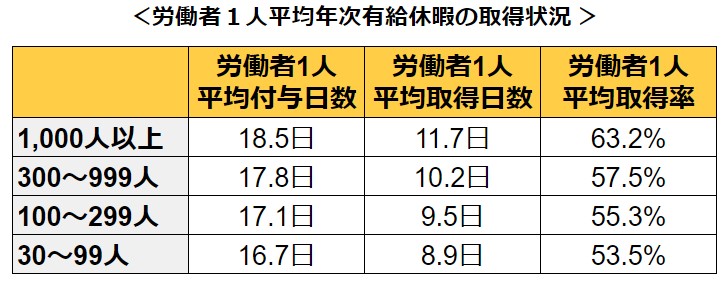

背景には、有給休暇取得率向上を目指すことが挙げられます。日本は先進諸国と比較して取得率の水準が低く、厚生労働省「令和4年就労条件総合調査の概況」によると全体の取得率は58.3%。下記は、企業規模別にみた取得率です。

厚生労働省「令和4年就労条件総合調査の概況」をもとに作成

企業規模が小さくなるほど、取得率も下がっているとわかります。

取得をためらってしまう主な原因は人手不足です。有給を取得することで周囲に迷惑がかかってしまう、後から多忙になる、会社の雰囲気的に取得しにくいなどといった理由が考えられます。そうした状況を改善するためにも、国が取得を義務化したのです。

有給休暇の年5日取得義務化とは? 罰則や対策について解説

2019年4月から、すべての使用者に対して「労働者の年間5日の年次有給休暇取得」が義務付けられました。ここでは、対象者や義務化の内容や企業における対応方法などをご紹介します。

1.有給休暇はどうして義...

9.有給休暇の時季指定義務

取得義務である年5日は、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。これを有給休暇の時季指定義務といいます。

ただし、基準日から1年以内ですでに5日以上有給休暇を取得している従業員に対しては時季指定が不要です。原則、有給休暇は従業員の申出によって取得するものの、年5日に達していない場合、企業側が指定して取得を促す必要があります。

時季指定が必要なケース

時季指定が必要なケースは、基準日から1年以内で最低5日の取得に至らなさそうと判断した場合です。たとえば、3日は従業員が自ら取得しているものの、あと2日の取得が必要という場合、企業側の時季指定が必要になります。

一方、計画的に付与された有給休暇は5日から控除されるため、従業員が自ら3日取得し、そのほかで計画的付与が2日あった場合は時季指定が必要ありません。

時季指定のポイント

時季指定は企業側が勝手に指定していいわけではなく従業員の意見を聞き入れ、その意見を尊重するよう努める必要があります。勝手に時期を指定して有給休暇の取得を強要するのではなく、従業員に聴取したうえで希望日に取得できるよう対応しましょう。

異なる基準日により重複が生じる場合の対応

有給休暇を管理しやすくするため、初回以降の有給休暇付与を統一しているケースもあるでしょう。

この場合、初回(入社した年)と翌年の有給休暇付与日が異なるため、取得義務がかかる1年間の期間に重複が生じますが、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間の長さに応じた日数を当該期間に取得させることが認められます。

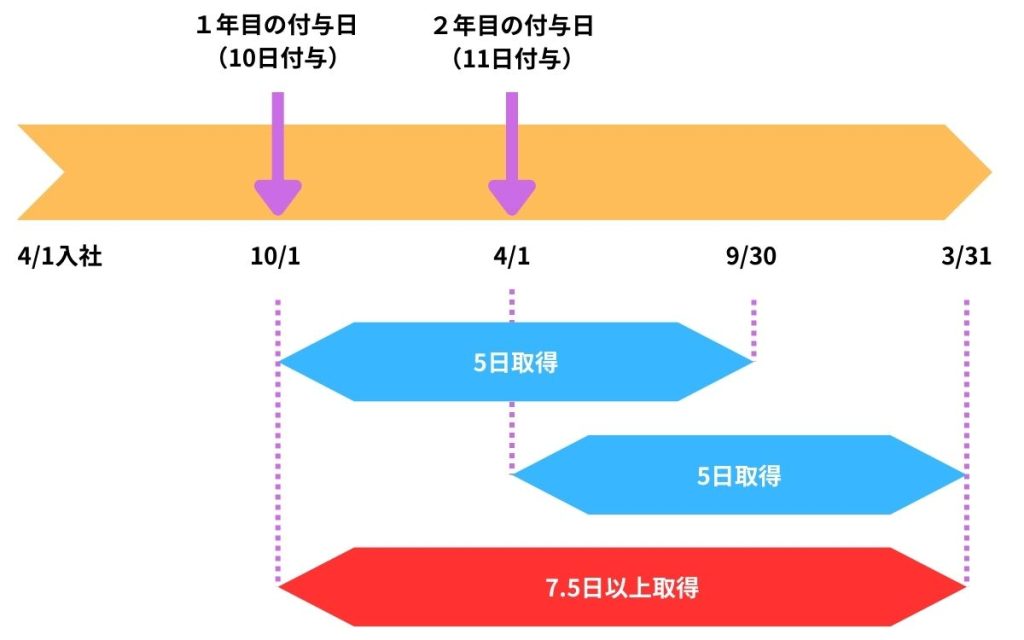

たとえば、4/1入社の従業員の初回の付与日が10/1、それ以降は4/1に付与されるケースでは通常1年目の10/1〜翌年9/30までに5日の取得が必要です。

しかし、翌年4/1〜9/30までは重複の期間となります。この場合、10/1〜翌々年3/31までの18か月間を対象として「5日÷12×18=7.5日以上」の取得により年5日取得を満たしたことと扱われるのです。

従業員が時季指定を拒否した場合の罰則について

会社側で時季指定をしたにもかかわらず、従業員が従わずに自らの判断で出勤し、使用者がその労働を受領した場合は法違反を問われます。

労働基準監督署の監督指導において法違反を認められた場合、原則、その是正に向けた指導により改善を図ってもらうこととなります。

10.有給休暇取得率向上のメリット

有給休暇の取得によって現場のリソースが減ってしまうものの、それ以上に企業にもたらすメリットは大きいです。有給休暇取得率の向上により、企業は以下のようなメリットが期待できます。

従業員の心身の健康を確保できる

有給休暇の目的は従業員の心身の疲労回復です。疲労が溜まっている状態では本来のパフォーマンスは発揮できず、生産性や効率性の低下を招きます。

また、業務における過重な負荷は脳・心臓疾患や心理的負荷による精神障害、過労死などを引き起こす恐れがあるとわかっています。そのため、国も過労死を防ぐための働き方の見直しとして、計画的な有給休暇の取得を推奨しているのです。

従業員エンゲージメントの向上につながる

有給休暇は賃金が減ることがなく、精神的にもリフレッシュしやすい休暇です。有給休暇が取得しやすい環境は従業員も「働きやすい」と感じられ、エンゲージメントの向上につながります。

心身の健康も維持でき、エンゲージメント向上によって生産性も高まれば、結果的に業績向上も期待できるでしょう。エンゲージメント向上は、離職率の低下にも有効です。

求職者へのアピールになる

ワークライフバランスが確保できるかは求職者も重視するポイントの1つであり、有給取得率が高い企業は求職者にとっても魅力的です。

求職者から良いイメージを持ってもらえれば、採用面でもメリットがあるでしょう。有給休暇の取得率を含め、良い職場環境であることが広まれば優秀な人材も確保しやすく、人材採用のコストも抑えられるといった副次的なメリットにも期待できます。

11.有給休暇の取得を促進する方法

有給休暇は従業員が心身ともに健康な状態で働くためだけでなく、労働基準法に違反しないためにも取得が必要です。従業員が有給休暇を取得しやすい環境であることは、企業にとってもたくさんのメリットがあります。

ここでは、有給休暇の取得を促進する方法をご紹介します。

計画的に有給休暇を付与する

お盆や年末年始、閑散期などで全従業員が一斉に有給休暇を取得できる日をあらかじめ指定可能です。計画的付与は有給休暇が管理しやすくなるほか、従業員も罪悪感やためらいなく有給休暇を取得できます。

ただし、計画的に有給休暇を取得させるには、労使協定の締結が必要です。

必要な手続き

就業規則に「労働者代表との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」のように定める必要があります。実際に計画的付与を行う場合には、以下事項を定めて労使協定を締結しましょう。

- 計画的付与の対象者

- 対象となる年次有給休暇の日数

- 計画的付与の具体的な方法

- 年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い

- 計画的付与日の変更

なお、労使協定を所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。

半日・時間単位での取得を認める

1日休むのはためらいがある場合でも、半日・時間単位なら取得しやすくなるでしょう。

通常有給休暇は1日単位での取得となるものの、労使協定の締結のもと時間単位での取得も可能です。この場合、午後の3時間など1時間単位から取得できます。労使協定では、1日分の有給休暇が何時間分に相当するかを定めることが必要です。このとき、1時間に満たない端数がある場合、時間単位に切り上げます。

なお、午前休や午後休のような半日単位の取得のみとする場合、労使協定が不要です。

特別休暇制度を導入する

法律で定められている法定休暇とは別の扱いで休暇制度を導入するのも、利用促進に有効です。リフレッシュ休暇や夏季・冬季休暇、慶弔休暇やバースデー休暇など、特別休暇制度は福利厚生を拡充させる目的で導入する企業が多くみられます。

特別休暇が有給か無給かの扱いは企業が自由に決められ、有給とすると有給休暇の取得にもつながるのです。休暇制度なら目的が明確に指定されているため、従業員も利用しやすくなる効果があります。

ただし、義務化の対象となる年5日の取得としては扱われないため、有給休暇の管理には気をつけましょう。

特別休暇(特休)とは?【給料は出る?】有給休暇との違い

特別休暇とは、福利厚生の一環として企業が独自に設けている休暇です。運用次第で企業の魅力の一つにもなるので、種類や規定を作る際の注意点など、しっかり押さえておきましょう。また有給休暇との違いについても解...

有給休暇が取りやすい風土づくりを行う

有給休暇を取得しにくい原因には、風土も関係しています。上司をはじめ周囲の人が有給休暇を取らない、有給休暇を申請すると嫌な顔をされるなど、風土や雰囲気が原因で有給休暇が取得しにくいケースも珍しくありません。

管理職が積極的に有給休暇を取得する、企業が積極的に有給取得の啓蒙活動をするなど、取得しやすい風土づくりを行うことも大切です。

チーム単位で業務を回す

チームで業務を回せる体制が構築できていれば、チーム内の人が有給休暇で欠員しても業務が回りやすくなります。日常的にコミュニケーションが取れており、業務の情報共有や進捗が把握できていれば、休んでいる人に代わって業務を代替可能です。

厚生労働省によるヒアリングでも、有給休暇の取得が進んでいる企業は1週間ごとにミーティングを行い、従業員の業務の進行状況を上司や同僚が把握していました。有給休暇を取得しにくい原因の解消にもつながり、取得促進に有効です。

12.有給休暇の管理方法

取得義務が設けられたことで、有給休暇はより適切な管理が必要です。ここでは、有給休暇の管理方法をご紹介します。

年次有給休暇管理簿

企業は年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保存が義務づけられています。年次有給休暇管理簿に記載する事項は「基準日」「取得日数」「取得した日付」の3つです。

決まったフォーマットはなく、必要事項が盛り込まれていれば年次有給休暇管理簿として認められます。あるいは、労働者名簿または賃金台帳に必要事項を盛り込んだ表を作成する対応でも問題ありません。

年次有給休暇管理簿を作成・保存しなかったことによる罰則はないものの、正しく管理・把握するためにも作成が必要です。

年次有給休暇管理簿とは? 作り方や保存義務・期間を簡単に

年次有給休暇管理簿とは、従業員の年次有給休暇取得状況を管理するための文書です。適切な作成方法、書き方例、作成しなかった場合の罰則などについて解説します。

1.年次有給休暇管理簿とは?

年次有給休暇管...

勤怠管理システム(有給管理ソフト)

勤怠管理システムを導入するのも1つの方法です。なかには、有給休暇管理に特化したシステムもあります。

勤怠管理システムなら有給休暇の申請手続きもシステム内で行え、日数の一括登録や取得状況の確認、未取得者の抽出・アラート機能などが搭載されているシステムもあるのです。

管理ミスが起こりにくく、わかりやすい形で有給休暇の取得状況や付与状況を可視化できるため、より正確な運用を可能とします。

有給管理ソフトとは? 機能やメリット、比較ポイントを簡単に

有給管理ソフトでは、従業員の有給休暇の付与日数や残日数、有給休暇の取得申請や承認などを一貫して行えます。残日数の自動集計や未取得者へのアラート機能、年次有給休暇管理簿の作成など、有給休暇の管理にかかる...

紙

紙で管理するのも方法の1つです。厚生労働省が提示する参考様式があるため、印刷して利用できます。

厚生労働省「年次有給休暇管理簿を作成しましょう!」

紙ならIT知識やPCがなくとも運用できる点がメリットです。一方、従業員ごとに作成が必要、かつ手書きであるため作成に時間を要する、保管場所が必要といったデメリットがあります。

エクセル

厚生労働省が提供する「年次有給休暇取得管理台帳」を利用できます。エクセルソフトがあればそのまま使え、数値を入れるだけで自動計算してくれるため紙による管理より効率的です。

しかし、誰でも操作できるため書き換えられるリスクや入力ミスの修正に手間がかかる点はデメリットです。

13.有給休暇の買い取りは可能?

有給休暇の買い取りは原則不可です。なぜなら、休ませずに買い取りを認めると、有給休暇の趣旨に反するからです。また、認めることで従業員に不利な状況を作り出してしまう恐れもあります。

ただし、以下の有給休暇は買い取りが認められる場合があります。

- 退職時に残っている有給休暇

- 時効になっている有給休暇

- 法律で定められた有給休暇の日数以上に付与された有給休暇

有給休暇の買い取り価格の計算方法

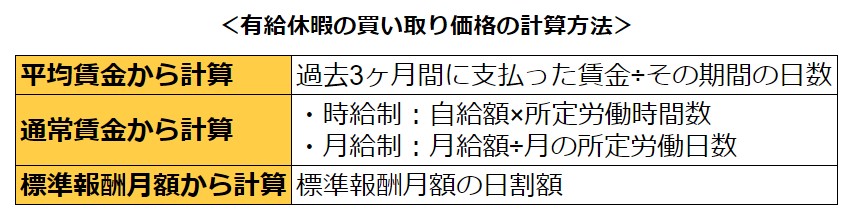

有給休暇の買い取りを行う場合、あらかじめ価格と計算方法を定める必要があります。買い取り価格の計算方法は、主に以下3種類です。

なお、買い取った有給休暇は給料ではなく、賞与扱いとなります。

有給休暇買取は原則NG! 違法性、認められるケース、対応策など

有給休暇買取とは、労働者の保有する有給休暇を買い取ることです。ここでは、有給休暇買取について解説します。

1.有給休暇買取とは?

有給休暇買取とは、企業が雇用している労働者の保有する有給休暇を買い取...