問題と課題が明らかにならなければ、適切なアクションは起こせません。

タレントマネジメントシステム「カオナビ」で、組織や個人の問題を見える化!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

一方、課題は解決すべき目標に対して取り組むべきことです。問題解決は課題に取り組むための前提条件とされ、適切なアプローチが求められます。また、これらを明確にしないと、効果的な解決策を見出せない可能性があります。

問題と課題を正しく理解することで、効果的な解決が実現できます。

目次

問題と課題の見える化で、取るべきアクションを明確化!

タレントマネジメントシステム「カオナビ」資料の無料ダウンロードは ⇒ こちらから

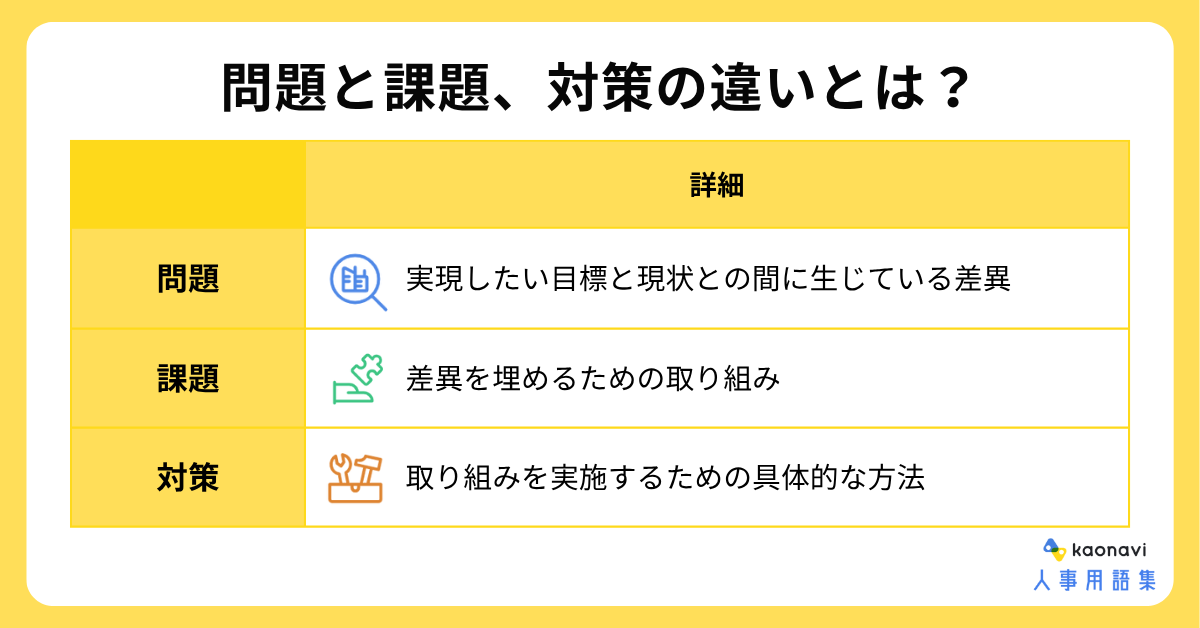

1.問題と課題、対策の違いとは?

「問題」を克服するために「課題」を明確にして、具体的な「対策」を練り、実行するのです。以下でそれぞれの意味を詳しく説明します。

問題の意味

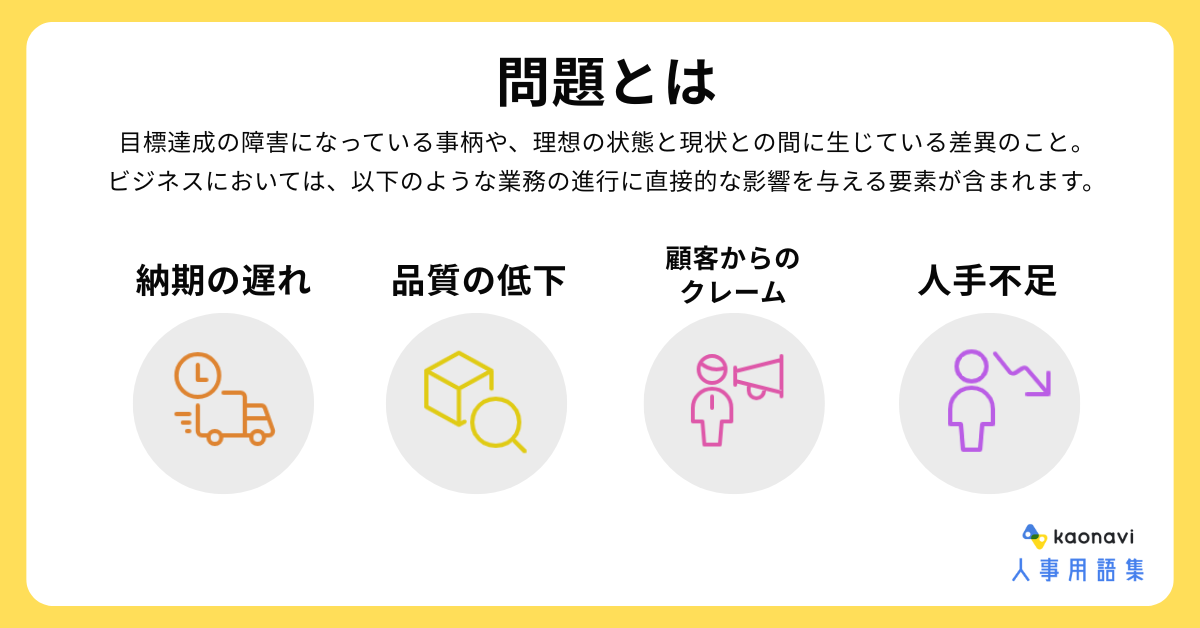

問題とは、目標達成の障害になっている事柄や、理想の状態と現状との間に生じている差異のこと。一般的に問題という言葉には、以下のような意味があります。

- 試験の問い

- 解決すべきこと

- 厄介な事象

- 注目を集めていること

ビジネスにおいては、「解決すべきこと」の意味で使います。企業が目指している理想的な状態と、現在の現実との間に存在する明確なネガティブな「ギャップ」こそが問題の核心です。

課題の意味

課題とは、問題を解決するために取り組むべきこと。一般的には「他人や自分自身によって与えられる題目や主題」を指します。しかし課題と問題は同じ意味で使われる場合も多いため、迷いやすいもの。もし迷ったら次のように区別するとわかりやすいでしょう。

- 問題:解決すべき対象

- 課題:解決するための取り組み

課題は、企業としての目標を達成するための道筋や方法を示す言葉です。課題に取り組むことで、企業は成長を遂げ、持続的な競争力を高めることができます。

ひとつの問題から複数の課題が取り上げられる場合もあります。

対策の意味

対策は、課題を達成するための具体的なアクションを指し、「解決策」という言葉にも置き換えられます。

ビジネスシーンでは次のように使われます。

- 対策を講じる:解決策を立案して実行する

- 対策を立てる:解決策を立案する

- 対策を打つ:解決策を実行する

それぞれニュアンスが異なるので注意しましょう。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

●1on1の進め方がわかる

●部下と何を話せばいいのかわかる

●質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【組織や現場の問題・課題が放置されていませんか?】

問題・課題の早期発見によって、目標達成や組織全体の生産性向上を目指せます。

●従業員のコンディションを定期的に観測できる

●サーベイやアンケートから現場の声を知ることができる

●発見した課題を人事と現場で迅速にフォローできる

●集めたデータから、具体的で的確な打ち手を見つられる

2.問題と課題の具体例|例文を紹介

問題と課題は混同されがちですが、実際のシーンに当てはめると違いが明確になります。ここではビジネスで起こりやすい3つの状況を例文つきで解説します。

- システムの故障

- 業績の悪化

- 仕事の遅延

①システムの故障

「企業が利用しているシステムが故障した」というケースでは、次のように切り分けます。

| 定義 | 例文 | |

|---|---|---|

| 問題 | 業務システムの故障 | 朝9時から受注システムがダウンし、受注処理が停止している |

| 課題 | 故障を防ぐための対策 | 夜間アップデート前に自動テストを導入し、障害時は冗長構成で15分以内に復旧する体制を整える |

システムが故障した原因や改善点を掘り下げ、具体的な対策を明確にしましょう。

【具体例】

| 原因 | 課題 |

|---|---|

| 人為ミス | 操作ミスの防止(権限設計、二重承認、操作ログのアラート) |

| システム | 設計見直し・再構築(冗長化、監視強化、復旧手順の標準化) |

②業績の悪化

「企業の業績が悪化している」というケースでは、次のように整理します。

| 定義 | 例文 | |

|---|---|---|

| 問題 | 売上の低下 | 今期の売上が前年同期比で12%低下した |

| 課題 | 売上を上げるための対策 | CVRとリピート率を改善するため、商品改善と顧客アプローチを強化する |

原因ごとに課題を設定しましょう。

【具体例】

| 原因 | 課題 |

|---|---|

| 商品の質が低下している | 顧客満足度の高い商品の再設計(品質テスト、ユーザー調査) |

| アプローチが不足している | 顧客接点の最適化(セグメント別のメール運用、広告の見直し、既存顧客の再活性化施策) |

③仕事の遅延

「社員の体調不良によって仕事が遅延している」というケースでは、以下のとおりです。

| 定義 | 例文 | |

|---|---|---|

| 問題 | 社員の体調不良による業務の遅れ | 担当者2名の体調不良で、納品が3日遅れる見込み |

| 課題 | 体調不良や業務遅延を防ぐための対策 | 健康リスクを早期把握し、遅延を最小化する体制をつくる |

具体的には、以下のような課題が挙げられます。

- 定期健康診断・ストレスチェックの実施

- 遅延時のフォロー体制(バックアップ担当・業務の標準化ドキュメント)

- 業務計画の見直し(納期バッファ・リソースの冗長化・在宅対応)

こうした課題設定により、再発を防ぎ、納期リスクを継続的に低減できます。

問題解決の第一歩は、問題の見える化から。

問題の見える化、分析、解決に役立つ「カオナビ」の資料を⇒ とりあえず見てみる

3.問題と課題を使いわける重要性

ビジネスシーンでは、問題と課題を整理して、それぞれを的確に把握する必要があります。問題と課題を正しく使いわければ、最適な解決策を見いだせるからです。

課題の精度向上

問題を適切に分析すれば、精度の高い課題を導けます。上述したように、問題とは目標達成の障害となっている事柄のこと。

しかし問題だけを提示しても、どこから手をつければよいか定まりません。また問題を正しく把握していなければ、取り組みの方向性がずれていく恐れもあります。

できるだけ問題をチーム全体へ共有し、認識を統一させるとよいでしょう。全員が問題を正しく理解すれば、取り組むべき課題の切りわけが可能となるからです。課題が明確になれば、具体的かつ効果的な対策の考案と実施につながります。

解決すべき問題や取り組むべき課題を明らかにし、効率的な目標達成を支援。

タレントマネジメントシステム「カオナビ」の資料ダウンロードは⇒ こちらから

4.問題と課題が区別できないと起こる失敗

ビジネスシーンで問題と課題が曖昧になると、何に向かって何をすべきかが不明瞭になり、適切な解決策を導き出せなくなります。もしかしたら目標を達成できなくなるかもしれません。

ここでは、問題と課題があいまいなときに起こりえる失敗を2つご紹介します。

- 誤った課題の設定

- 根本的問題の未解決

①誤った課題の設定

問題と課題の区別が曖昧になっていると、それぞれを正確に捉えられず、課題の設定に失敗しやすくなります。

問題をそのまま課題に設定した場合、取り組み範囲が広すぎて何から手をつけたらよいかわからなくなるでしょう。問題を精査せず曖昧な課題を設けた場合は、誤った対策を実施してしまう恐れもあります。

例えば、「売上が下がっている」という問題に対し、安易に「営業マンの営業件数を増やす」という課題を設定したとしましょう。しかし、もし本当の原因が「競合他社の新製品の台頭」や「顧客のニーズの変化」だった場合、営業件数を増やしても売上は回復せず、営業マンの疲弊だけが残ります。

問題と課題を混同すると、目標達成のための戦略や解決策がずれていく可能性も高く、投入したリソースを無駄にしかねません。

②根本的問題の未解決

問題と課題の区別ができないとき、根本的な原因を見極められていない可能性があります。問題の精査が不十分だと原因をつかめず、その原因を解消するための課題を特定しにくくなるからです。

たとえば業務効率の低下という問題があった場合、やみくもに効率向上施策を取り入れるだけでは改善が期待できません。問題の原因が業務量の過多なら、なぜ業務が集中してしまうのかをまず調べ、発見された原因を解消するための課題を設定しましょう。

問題と課題を正しく区別し、具体的な対策を実施するためには、検討の材料をしっかりと揃えることが重要です。

カオナビなら、アンケート機能やサーベイを活用し、現場の声や従業員一人ひとりの不満やコンディションなどが把握できます。

正しい課題の設定と問題の根本的な解決を支援する「カオナビ」の資料をとりあえず見てみる⇒ こちらから

5.問題と課題のビジネスシーンにおける使いわけ方

- 問題:目標達成の妨げになる事象や、理想の状態と現状のギャップ

- 課題:問題を解決するための取り組み

この2点を理解していれば、問題と課題の使いわけは難しくありません。ビジネスでよく見る4つのシーンを問題と課題に分類してみましょう。

- 書類のミスが15件あった

- 社内に書類チェックシステムを構築する

- 昨年と比較して売り上げが10%減少した

- 新規顧客へのアポイント数を10%増やす

1と3は目標達成の妨げになる事象なので問題、2と4は問題を解決する取り組みなので課題です。

社内にある組織や従業員のデータを有効活用!

問題と課題を正しく見える化・分析し、具体的なアクションにつなげる!

カオナビ導入効果がよくわかる資料の無料ダウンロードは⇒ こちらから

6.ビジネスにおける問題や課題の洗い出し方

問題や課題を明確にしなければ、解決すべき事象の本質を把握できず、目標達成が困難になります。

問題解決の第一歩は、現状を正しく把握し、本質的な「問題」と「課題」を特定することです。ここではビジネスの問題や課題を洗い出す方法をご紹介しましょう。

- アンケートによる調査

- 社内でのヒアリング

- ブレインストーミングの実施

- 競合他社の分析

- フレームワークの活用

①アンケートによる調査

自社の商品やサービスを利用している顧客にアンケートをとると、今まで気づかなかった問題や課題が顕在化しやすくなります。

商品やサービスを提供している側は、利用する側のニーズや悩み、困りごとなどに気付きにくいからです。顧客からの要望や不満などの意見で問題点が明らかになると、おのずと課題も定まっていきます。

②社内でのヒアリング

問題や課題を正確に把握するには、現場の意見を丁寧に集めるのも大切です。

「何に困っていますか?」という質問だけでなく、「どうしてそう思いますか?」「それは何のために行っていますか?」といった5W1Hの視点を取り入れましょう。表面的な悩みではなく、潜在的な問題の根本原因を特定することができます。

ヒアリングを実施する際、現場でのヒアリングを怠って上層部だけで判断してしまうと、焦点のずれた問題や課題を設定してしまう恐れもあります。結局目標を達成できず、時間や費用が無駄になりかねません。

さまざまな立場の社員から話を聞いてリアルな現状を把握すれば、精度の高い問題や課題を設定できるでしょう。

③ブレインストーミングの実施

ブレインストーミングとは、複数人が自由に意見やアイディアを出し合う会議手法。それぞれの部署や個人が考える問題点を書き出し、集まった意見を分類して本質的な問題や課題をあぶり出していきます。

多くの人が意見を出し合うため思考の連鎖が起こりやすく、個人では考えつかない斬新なアイディアが創出されるかもしれません。

ブレインストーミングとは? ブレストの効果・やり方を簡単に

ブレインストーミングとは、複数人で行う会議手法です。ここでは、ブレインストーミングをさまざまな角度から解説します。

1.ブレインストーミングとは?

ブレインストーミング(brainstorming)...

④競合他社の分析

競合他社を分析して自社と比較すると、新たな問題点や課題を発見しやすくなります。たとえば実績をあげているライバル会社のホームページやクチコミをリサーチして、商品やサービスの特徴や長所、短所を分析し、自社との違いを洗い出して比較する方法です。

自社の問題や課題を浮き彫りにできるうえ、他社との差別化戦略を立てられます。

⑤フレームワークの活用

フレームワークとは、合理的に最適な答えを見出す思考の枠組みのこと。フレームワークに設定されている項目に沿って現状を論理的に分析していけるため、適切な問題や課題を切り出しやすくなるのです。

「顧客にアンケートを取る」「競合他社を分析する」などは、課題の洗い出しにて有用です。

しかし「どの業務をどのように改善するべきか」まで掘り下げるのは難しいでしょう。フレームワークを使うと短時間かつ的確に問題から課題を分類できます。フレームワークによっては、そのまま対策まで落とし込むのも可能です。

問題・課題の洗い出しの問題点は、それ自体が大変でやることが目的化してしまうこと。

カオナビならアンケート機能やグラフ化機能で問題・課題の洗い出しを簡単に。

生まれた余裕で本当に取り組むべきことに力を割けます。無料の解説資料は⇒ こちらから

7.問題や課題の解決に役立つフレームワーク

フレームワークは問題の発見や課題の切り出しにおいて、大いに役立ちます。ここでは代表的なフレームワークを4つご紹介しましょう。

- ロジックツリー

- ECRS(イクルス)

- SWOT分析

- PDCAサイクル

①ロジックツリー

事象を構成している要素をツリー状に書き出し、整理しながら解決策を見出していくフレームワーク。

根本的な問題を発見したいときは、ひとつの事象に「なぜ」を繰り返して原因を掘り下げていく「Whyツリー」が適しています。課題を設定したいときは、ひとつの事象に対して「どうしたらよいか」を問いかけていく「Howツリー」を使うとよいでしょう。

ロジックツリーを用いると思考の過程や経緯を可視化できるため、問題と課題をチーム全体へ共有しやすくなります。

②ECRS(イクルス)

4つの視点から業務効率化を考えるフレームワーク。フレームワーク名は、次の英単語から頭文字を組み合わせたものです。

- Eliminate(排除):その業務を排除できないか

- Combine(結合):業務をまとめられないか

- Rearrange(交換・再配置):業務を入れ替えられないか

- Simplify(簡素化):業務を簡略化できないか

「E(排除)→C(結合)→R(交換・再配置)→S(簡素化)」の順番で取り組むと、コストを削減しながら効率よく業務改善する方法を検討できます。

③SWOT分析

自社の現状を4つの要素で分析し、方向性や改善点を見つけ出すフレームワーク。フレームワーク名は、次の英単語から頭文字を組み合わせたものです。

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(機会)

- Threat(脅威)

これらの4要素を客観的に分析すると、自社を取り巻く環境や現状が浮き彫りになり、適切な問題や課題を設定できます。また将来を見据えた戦略基盤を築きたいときにも、これらの分析が効果的です。

【図解】SWOT分析とは? 目的や具体例、やり方やテンプレートを紹介

SWOT分析は、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの視点から自社の状況を整理し、最適な戦略を立てるためのフレームワークです。...

④PDCAサイクル

4つのプロセスを繰り返して業務効率化をはかり、目的や目標を達成するためのフレームワーク。フレームワーク名は、次の英単語から頭文字を組み合わせています。

- Plan(計画)

- Do(実行)

- Check(評価・測定)

- Action(改善・対策)

目標を設定し、達成に向けた立案した計画を実行、その結果を評価して検証するまでが一連の流れです。PDCAサイクルを徹底すれば、新たな問題や課題を発見し、改善し続けるという好循環を維持できます。

PDCAとは?PDCAサイクルはもう古い?意味やOODAとの違いを解説

目標の進捗確認や振り返りをもっと簡単に!

カオナビなら、全社員の目標や進捗を管理できるからPDCAの運用も効率化できます。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPD...

問題解決の第一歩は、問題の見える化から。

問題の見える化、分析、解決に役立つ「カオナビ」の資料を⇒ とりあえず見てみる

8.課題を解決する際に活用できるチェックリスト|ステップごとに解説

課題を解決する際に活用するチェックリストをまとめました。以下のステップに沿って考え、行動することで、問題の本質を見落とさず、効果的な解決策を導き出せます。

チェックが入っていない箇所があれば、分析やアクション内容を見直してみてください。

ステップ1:現状を分析し、「問題」を特定する

まずは、現状と理想の間にあるギャップを明確にし、何が「問題」なのかを洗い出しましょう。

【チェックリスト】

□ 目指すべき理想の状態(目標)と、今の状況の違いを具体的に言葉にできているか?

□ そのギャップは「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」発生しているかを整理したか?

□ 現状をネガティブに評価するのではなく、客観的かつ事実ベースで把握できているか?

ステップ2:「なぜ?」を繰り返し、根本原因を突き止める

表面的な原因にとどまらず、問題の根っこにある「本当の理由」を掘り下げます。

【チェックリスト】

□ 見つけた問題に対して、「なぜ?」を少なくとも5回は問いかけたか?

□ 一時的・表面的な原因ではなく、問題の本質的な根本原因にたどり着いたか?

□ 「〇〇が原因です」で思考を止めず、「では、なぜ〇〇が起きたのか?」とさらに深堀りできているか?

ステップ3:「課題」を明確にし、解決の方向性を決める

原因を明らかにしたら、それを解消するために何をすべきかを具体化します。

【チェックリスト】

□ 根本原因を解消するために、どんな「取り組み」が必要か考えたか?

□ その取り組みは、目標の実現に直結する内容か?

「〇〇を解決する」という前向きで具体的な表現で課題を設定しているか?

ステップ4:「施策」を立てて、実行に移す

解決に向けて、今すぐ行動できるレベルまで計画を落とし込みます。

【チェックリスト】

□ 設定した課題を解決するために、具体的なアクションプラン(5W1H)を立てたか?

□ 誰が・何を・いつまでに・どのように実行するのかが明確になっているか?

□ 「明日から頑張る」ではなく、「明日10:00に〇〇さんと打ち合わせをする」など、実行内容が具体化されているか?

社内にある組織や従業員のデータを有効活用!

問題と課題を正しく見える化・分析し、具体的なアクションにつなげる!

カオナビ導入効果がよくわかる資料の無料ダウンロードは⇒ こちらから

9.問題・課題に関するよくある質問(Q&A)

Q1.「問題がない」状態は、良いことだと考えて良いでしょうか?

必ずしもそうとは限りません。

一見「問題がない」ように見えても、それは現状維持に満足していたり、変化や課題に気づきにくくなっていたりする可能性があります。

本当に成長し続ける組織は、たとえ明確な問題がなくても、「もっと良くするための課題」を自ら見つけて取り組み続けています。現状に満足せず、常に改善や進化を目指す姿勢が大切です。

Q2.課題をSMARTで設定する場合、どの要素が一番大事ですか?

すべての要素が大切ですが、特に「M(Measurable:測定可能)」と「T(Time-bound:期限)」がカギとなります。

SMARTとは、課題や目標を次の5つの観点で明確にするフレームワークです。

- S:Specific(具体的である)

- M:Measurable(測定可能である)

- A:Achievable(達成可能である)

- R:Relevant(関連性がある)

- T:Time-bound(期限がある)

このうち、MとTが欠けていると「どれだけ進んでいるか」「いつまでにやるのか」が曖昧になり、優先順位も緊急度も判断しづらくなります。

数値と期限を明確にすることで、課題は単なる理想論ではなく、実行可能な具体的アクションになり、PDCA(計画→実行→評価→改善)のサイクルもスムーズに回すことができます。

Q3.原因が多すぎて、どこから手をつけていいかわかりません。

そんな時は「パレートの法則(80:20)」を使ってみましょう。

全体の8割の問題は、2割の主要な原因から起きていることが多いといわれています。つまり、最も影響が大きい部分から取り組むのが効率的です。

さらに「イシューツリー」や「ロジックツリー」を使えば、問題を細かく分解・整理でき、何から着手すべきかが明確になります。

【問題・課題の特定・分析まで一元的に対応できる!】

組織・従業員の成長を促すには、さまざまな過程で生じる問題・課題を克服することが重要です。そのためには、問題・課題を特定し、正しく区別して具体的なアクションを導き出す必要があります。

\カオナビができること/

●アンケートで現場の声を収集

●サーベイから従業員の不満を把握

●組織・従業員の人事情報から個々の問題を抽出

●グラフ機能で問題をわかりやすく可視化

●人事データを共有し、組織全体で問題解決

問題は早期に特定してこそ、対処しやすいもの。解決・改善の難易度が高まる前に潜在的な問題を発見し、組織を良好な状態に保ちましょう