組織の人材情報を把握できていますか?

データベースでタレントマネジメントすることで、組織力を強化し、ティール組織を構築できます。

⇒ タレントマネジメントの解説資料【3点セット】を無料ダウンロード

2014年に「ティール組織」をテーマにした書籍が発売されました。それ以来、ティール組織は、従来の日本にはなかった新しいマネジメント手法として注目されています。

ティール組織とは一体何か?組織モデルと運営方法、具体的な事例などを見ていきましょう。

本記事では、以下について紹介します。

- ティール組織の概要

- 組織モデルについて

- ティール組織の運営方法

- ティール組織の事例

ティール組織について知りたい方はぜひ参考にしてください。

目次

ティール組織とは?

ティール組織とは、フレデリック・ラルーが2014年に出版した『Reinventing Organizations(日本語版のタイトル「ティール組織―マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現」)』で唱えた新しいマネジメント手法で、メンバーが一体となって万事に当たる新しい組織論です。

上司の指示といったマイクロマネジメントをなくしても、組織が達成すべき目標の実現に向かってひとつの生命体として進める組織を指します。

誰かの指示によって業務を進めるのではなく、組織の構成員全員でルールや仕組みを設定し組織を動かします。

ティールとは?

ティール(teal)とは緑と青の中間の色のことをいいます。ターコイズ(turquoise)やアクア(aqua)に近い色をイメージするとよいでしょう。しかしティール組織のティールは単純に色を意味しているわけではありません。

原始的なものから少しずつ進化する「組織のあり方の最も発展した形を象徴する色」として書籍のタイトルに選ばれています。

書籍『ティール組織』の要約

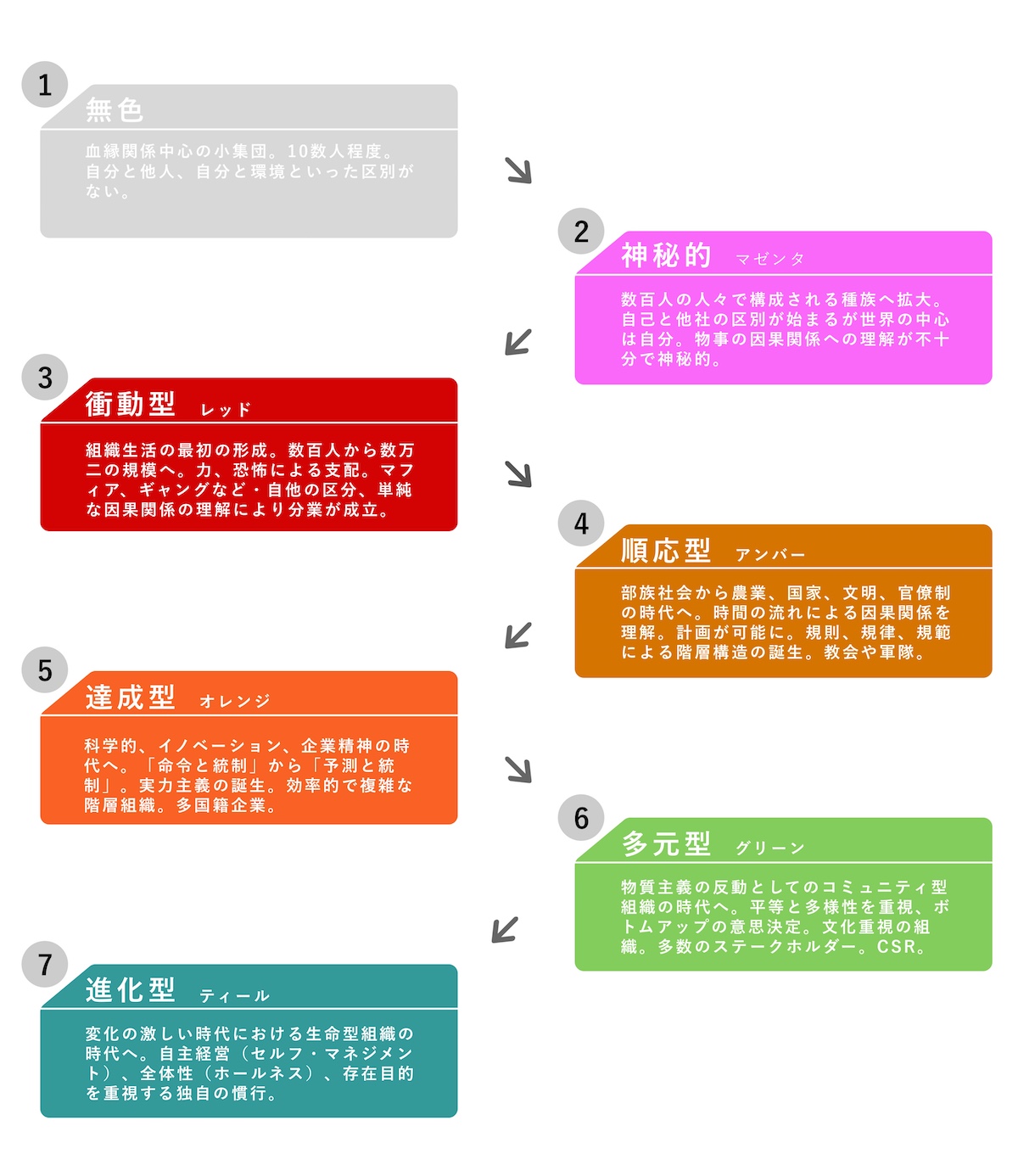

『ティール組織』の著者であるフレデリック・ラルーは、色を用いて組織の進化を表しています。

無色を原点とし、レッド、アンバー、オレンジ、グリーンそしてティールへと組織は進化。色には意味や組織的特徴があり、進化の最終的な到達点がティール組織であると述べています。

ティール組織は、以下の3つのエッセンスで構成されており、それぞれの正しい理解が不可欠です。

- 自主経営(セルフ・マネジメント Self-management)

- 全体性(ホールネス Wholeness)

- 進化する組織の目的(Evolutionary Purpose

上司の指示で動くのではなく、組織内の権力を分配し、お互いにセルフ・マネジメントをし合いながら個人として組織の全体を動かすかが問われるため、メンバー同士のつながりが極めて重要になります。

上司の指示や売上目標などがない状態で組織を運営するという、従来の日本的経営にはない新しいマネジメントの概念が提唱されています。

ティール組織の提唱者

ティール組織という新しい組織のあり方を提唱した、著者のフレデリック・ラルーを簡単に紹介します。

フレデリック・ラルーは、マッキンゼーで10年以上組織変革プロジェクトに携わったのち、エグゼクティブ・アドバイザー、コーチ、ファシリテーターとして独立しました。

世界中の組織のあり方を約2年間調査・研究し、「ティール組織」をテーマにした書籍を発行するに至りました。

なぜティール組織に注目が集まっているのか?

ティール組織は上下関係も、売上目標も、予算もない、まったく新しいスタイルの経営論であるため、注目が集まっています。

2025年6月時点で19カ国語に翻訳され、100万部を超えるベストセラーになった『ティール組織』。

- 早稲田大学ビジネススクール准教授入山章栄氏

- 元DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集長岩佐文夫氏

- 米ハーバード大学教育学大学院教授ロバート・キーガン氏

上記の名だたる人物が、その圧倒的スケールや人間の意識変化を組織マネジメントに適用した点、新発想が生まれやすい環境整備のマネジメントといった側面を高く評価しています。

ティール組織の構築に必要な「1on1」とは?

「1on1」のやり方や、話すべき内容を解説!

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【スキル管理の「わからない」「時間がかかる」を解決】

「カオナビ」なら、全社員のうち誰がどんなスキルを持っているかを見える化!

- 社員の能力やスキルが一覧で可視化される

- スキルと合わせて人件費の変動も分かる

- 顔写真で現場の雰囲気を確認しながら確認できる

- スキルだけではなく人間性やエンゲージメントもわかる

ティール組織と他の組織との違い

ここでは、ティール組織がどのような特徴を持ち、従来型の組織や近年注目される他の組織モデルと具体的にどう異なるのかを紹介します。

具体的には、ティール組織と以下の組織についての違いを解説していきます。

- ティール組織と従来型組織との違い

- ティール組織とホラクラシー組織との違い

それぞれ解説していきますので、参考にしてください。

ティール組織と従来型組織との違い

ティール組織は、これまでの多くの企業で見られた従来型の組織とは、そのあり方や運営の仕組みが大きく異なります。

従来型組織は、明確な上下関係に基づく階層構造を持ち、上位の役職者が意思決定を行い、部下へ指示を出す形で運営されます。

組織の進化段階を示すモデルでは、以下がこれに該当します。

- 個人の力で支配する「レッド」

- 厳格な規律と階層を重んじる「アンバー」

- 成果と競争を重視する「オレンジ」

- 多様な価値観を尊重し合意形成を図る「グリーン」

従来型組織では、効率性や安定性、従業員の幸福などが目標とされることが一般的です。一方、ティール組織は、以下の3つの革新的な特徴を持ちます。

- 固定的な階層や役職に縛られず、メンバー一人ひとりが主体的に行動する「セルフマネジメント」

- 個人の全体性が尊重される「ホールネス」

- 組織の存在目的が変化し続ける「エボリューショナリー・パーパス」

上記により、従来型組織とは情報伝達の方法、意思決定の主体、そしてメンバーの働きがいや組織の目指す方向性が根本から変わってくるのです。

ティール組織とホラクラシー組織との違い

ティール組織とホラクラシー組織は、階層的な管理者を置かずに自律的な運営を目指す点で共通点がありますが、性質は異なります。

ホラクラシーでは、「ホラクラシー憲法」と呼ばれる詳細なルールに基づき、仕事は「ロール(役割)」として定義され、それらが集まって「サークル(チーム)」を形成されるのです。

意思決定は、役職ではなくロールに紐づき、「ガバナンスミーティング」や「タクティカルミーティング」といった特定の会議体を通じて行われます。

ティール組織はより包括的な思想や哲学を示し、ホラクラシー組織は思想を実現するための具体的な手法のひとつと考えられます。

ただし、すべてのティール組織がホラクラシーを採用しているわけではない点には注意が必要です。

ティール組織の構築に必要な「1on1」について解説

1on1の進め方や、質の高いフィードバックのコツがわかります!

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

ティール組織モデルの発達段階

「ティール組織」では、人類の歴史における組織の進化を7色の波長で表現しており、それぞれの色は組織の様子を象徴しています。色が表す意味や組織の特徴を踏まえながら、組織の発達段階を見ていきましょう。

- 無色(グレー)、神秘的(マゼンタ)

- 衝動型(レッド)

- 順応型(アンバー)

- 達成型(オレンジ)

- 多元型(グリーン)

- 進化型(ティール)

①無色(グレー)、神秘的(マゼンタ)

ティール組織モデルでは、最初の色はグレーで、組織といった形態ができる前段階を意味します。10人程度の小さい集まりで、自分と他人、自分と周囲の環境の区別がない状態を示しているのです。

グレーが一歩進化したマゼンタも、世界の中心は自分にあり、物事の捉え方が未熟な数百人規模の小集団を意味します。

②衝動型(レッド)

組織の進化はグレーやマゼンダから衝動型のレッドに進化します。レッドは組織生活の最初の形態で、数百人から数万人の規模へと拡大し、特定の個人の力や恐怖などによる支配・運営が行われます。

レッドは、自分と他人の区別や単純な因果関係の理解が進み、組織の中で分業が成立します。たとえば、マフィアやギャングなどがこれに該当します。

レッドの組織は権力者個人に依存しており、時間軸でいえば短期的思考の傾向が強いのが特徴です。

③順応型(アンバー)

衝動型のレッドがさらに進化すると、順応型のアンバーになります。

アンバーは、部族社会から農業、国家、文明、官僚制の時代への変化を意味します。時間の流れによる因果関係を理解でき、長期的な展望や計画を立てることが可能です。

規律、規則、規範による階層構造が誕生するため厳格な階層に基づくヒエラルキーが生まれ、それによる役割分担が積極的に行われます。

- 協会

- 軍隊

- 官僚組織

上記がこのアンバーの段階に生まれます。

④達成型(オレンジ)

アンバーの段階を経て、達成型のオレンジへと組織は進化します。

オレンジは科学技術の発展とイノベーションが生み出された結果、起業家精神の段階へと大きく変貌した組織カラーで、ヒエラルキーに基づいた「命令と統制」から技術革新による「予測と統制」へ舵が切られます。

変化や競争を容認、歓迎する実力主義の誕生で、効率を重視するため、多国籍企業などといった複雑な階層組織も生まれます。

一方、機械のように働き成果をあげることに偏重するため、人間らしい生活や幸せに回帰するきっかけともなります。

⑤多元型(グリーン)

組織の変化は多元型のグリーン、多様性と平等と文化を重視するコミュニティ型組織の段階へと形を変えていきます。

ヒエラルキーはあっても、ボトムアップの意思決定や多数のステークホルダーによって、個人のあり方も尊重されるような組織運営を目指そうとします。

組織の構成員同士が意見を尊重し合う半面、合意形成に課題を抱えるなどの問題もありますが、意思疎通の円滑な組織運営ができるという点が特徴です。

⑥進化型(ティール)

最後に行き着くのが進化型のティールで、3つのエッセンスで構成されます。

- 自主経営(セルフ・マネジメント Self-management)

- 全体性(ホールネス Wholeness)

- 進化する組織の目的(Evolutionary Purpose)

上司からの指揮命令系統自体が存在しないにもかかわらず、組織の目的実現のためにメンバー同士が信頼関係のもと組織運営を行うという組織です。

組織の人材情報を効率的に把握するには?

データベースでタレントマネジメントすることで、組織力を強化し、ティール組織を構築できます。

⇒ タレントマネジメントの解説資料【3点セット】を無料ダウンロード

ティール組織の運営方法

組織の進化を経て生まれたティール組織はどのように運営されるのでしょうか。下記の3つの特徴についてもう少し詳しく見ていきます。

- 自主経営(セルフ・マネジメント Self-management)

- 全体性(ホールネス Wholeness)

- 進化する組織の目的(Evolutionary Purpose)

①自主経営(セルフ・マネジメント Self-management)

ティール組織を象徴的に表すのが、自主経営(セルフ・マネジメント Self-management)です。

組織を取り巻く環境の変化に対して、組織のヒエラルキーや組織全体のコンセンサスに頼ることなく、適切なメンバーと連携を取り合いながら迅速に対応していく様子を指します。

自主経営(セルフ・マネジメント Self-management)が浸透している組織では、互いにアドバイスをしつつ、独立した一人ひとりが積極的に意思決定に関わります。実現には、下記の仕組みが必要です。

- 情報の透明化

- 意思決定のプロセスに関する権限委譲

- 人事プロセスの明確化

メンバー同士がリアルタイムで問題や課題に対応するマネジメント方式が有効に機能していきます。

エンパワーメントとは? 導入するメリット・デメリットや実践手順などを解説

従業員のスキル・能力を適切に把握し、効果的なエンパワーメントを実施。

タレントマネジメントシステム「カオナビ」で、従業員の能力を最大限に引き出す!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi....

②全体性(ホールネス Wholeness)

全体性(Wholeness)もティール組織を象徴する運営方法です。メンバー一人ひとりが持っている潜在性をすべて使って、組織を運営します。

誰もが「本来の自分」の姿で職場に臨め、自分が同僚や組織、社会との一体感を持っているような風土や慣行があるのです。

自分の持つ能力を最大限発揮できるだけではありません。

- 自分にできるだろうか

- 本当にその進め方でいいのだろうか

上記のような迷いや不安に寄り添い合える仲間がいたり、自然と互いに寄り添い合える組織であったりする点も重要です。

個性豊かな人材が、安心感を持って仲間と課題を乗り越えるには、人間関係づくりのトレーニングやメンタル面でのサポートといった取り組みも大切です。

③進化する組織の目的(Evolutionary Purpose)

一体感を持って進む組織には、到達すべき目標が必ず設定されています。ティール組織ではその目標を固定値とするのではなく、進化する目標として流動的に捉えます。

創業者が決めたビジョンやミッション・ステートメントと違い、組織や会社、社会、時代などさまざまな環境の変化に適応した方向性を目指すのです。

一部の限られた人が方向性を決定し推し進めるものではなく、組織全体として「組織が何のために存在し、将来どの方向に向かうべきなのか」を常に追求し続けます。

そのために方向性を確認するコミュニケーションの場を設けるといった取り組みを積極的に行う企業もあります。

ティール組織の構築に必要な「1on1」の進め方を解説!

「部下と何を話せばわからない」というお悩みを解消します。

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

ティール組織のメリット

ティール組織のメリットには主に以下の内容があります。

- メンバーの自発性・自主性を高められる

- 生産性が上がる

- 柔軟で臨機応変な組織ができる

メンバーの自発性・自主性を高められる

ティール組織を導入するメリットのひとつは、従業員一人ひとりの自発性と自主性を最大限に引き出せる点です。

従来の階層型組織では、上司からの指示に基づいて行動することが一般的でしたが、ティール組織では、メンバー自身が意思決定を行い、業務に対する責任を担います。

従業員はやらされ感なく仕事に取り組め、内発的なモチベーションが高まります。

また、自身の感情や個性を抑圧することなくありのままの自分でいられるため、心理的安全性を育み、メンバーが安心して新しいアイデアを提案したり、主体的に行動したりすることを後押しします。

たとえば、特定の課題解決や新規プロジェクトの立ち上げなども、関係者への「助言プロセス」を経ることで、メンバー主導で進められ、組織全体の活性化に繋がります。

結果として、従業員のエンゲージメントや仕事への当事者意識が大幅に向上することが期待できるのです。

生産性が上がる

ティール組織では、メンバーの自主性が尊重され、仕事へのエンゲージメントが高まることで、個々のパフォーマンスが向上します。

また、意思決定の権限が現場に近いメンバーやチームに委譲されるため、顧客のニーズや市場の変化に対する対応が迅速になります。

従来型組織にありがちな多層的な承認プロセスや形式的な会議が減少し、業務遂行のスピードが向上するのです。

また、ティール組織では中間管理職の役割が大きく変わるか、あるいは存在しないケースもあり、管理コストの削減や組織運営の効率化にもつながります。

メンバーの能力を最大限に活かし、官僚主義的な要素を排することで、組織全体の生産性向上に貢献するのがティール組織の特徴です。

柔軟で臨機応変な組織ができる

現代の変化の激しいビジネス環境の中で、ティール組織は非常に柔軟で、状況に応じた臨機応変な対応が可能な組織体制を構築できるという利点があります。

意思決定が中央集権的ではなく、現場のメンバーやチームに分散されているため、外部環境の変化を察知した際に、迅速かつ自律的に対応策を講じられます。

また、組織の目的自体が固定的なものではなく、生命体のように進化し続けるという考え方は、組織が常に自己変革を厭わず、新しい状況に適応していく文化を育みます。

情報が組織内で透明に共有されることも、各メンバーが的確な判断を下す上で重要な役割を果たします。

組織全体がまるでひとつの生命体のように環境変化に俊敏に対応し、持続的な成長と発展を遂げることが可能になるのです。

データベースを活用してタレントマネジメントできてますか?

人材情報を一元管理することで、戦略的にタレントマネジメントができ、ティール組織を構築できます。

⇒ タレントマネジメントの解説資料【3点セット】を無料ダウンロード

ティール組織のデメリット

多くのメリットが期待できるティール組織ですが、いくつかの側面では注意深い準備と対策が求められます。課題を事前に理解しておくことで、スムーズな組織変革が可能です。

ティール組織には、以下のようなデメリットがあります。

- メンバーのセルフマネジメントが重要になる

- 業務の進捗が管理しづらくなる

- リスク管理が難しくなる

メンバーのセルフマネジメントが重要になる

ティール組織では、メンバー一人ひとりが持つ自己管理能力が極めて重要になります。

従来の階層型組織のように上司からの詳細な指示や管理がないため、各メンバーが自律的に業務の優先順位を判断し、計画を立て、実行していく必要があるためです。

メンバーがこのような働き方に慣れていなかったり、必要なスキルが不足していたりする場合、業務が滞ってしまったり、意思決定の質が低下したりするおそれがあります。

例えば、これまで指示された業務をこなすことが中心だった人材は、ティール組織のような環境では、何をすべきか自分で見つけ出すことに戸惑いを感じるかもしれません。

ティール組織への移行を成功させるには、従業員に対する十分な研修やコーチング、そして失敗を恐れずに挑戦し、そこから学べるような心理的に安全な文化の醸成が不可欠と言えるでしょう。個々の自律性を支える仕組みづくりが求められます。

業務の進捗が管理しづらくなる

ティール組織においては、従来の上司によるマイクロマネジメントや厳格な進捗報告といった管理をおこなわないため、組織全体の業務進捗をリアルタイムで正確に把握することが難しくなるという側面があります。

各メンバーやチームが自律的に動くため、誰がどのような状況で何に取り組んでいるのか、一元的に管理する役割が存在しない場合が多いためです。

特定の業務が遅延したり、チーム間の連携がうまくいかなかったりするリスクが生じ得ます。

また、個人の業績をどのように評価し、フィードバックを行うかという点も、従来型の評価制度がそのままでは機能しにくいため、新たなアプローチが必要です。

対策としては、業務の可視性を高めるための情報共有ツールの活用や、チーム内での定期的な情報同期ミーティングの実施、そしてメンバー同士が建設的なフィードバックを送り合える文化の醸成が求められます。

透明性と相互責任に基づいた新しい管理の形を模索する必要があるでしょう。

リスク管理が難しくなる

ティール組織では、意思決定の権限が組織全体に分散されることが特徴ですが、これがリスク管理の観点からは課題となることがあります。

多くのメンバーが重要な意思決定に関与できる「助言プロセス」のような仕組みが導入されたとしても、個々の決定が組織全体の戦略や潜在的なリスクを十分に考慮せずに行われる可能性は否定できません。

とくに、組織の存在目的や事業上の重要な制約条件などが、全メンバーに深く浸透・理解されていない場合、判断の軸がぶれ、意図しない結果を招くこともあり得ます。

あるチームが良かれと思って新しい取り組みを開始したものの、法務やコンプライアンス面での検討が不十分であったり、他のチームの活動と重複・矛盾してしまったりするケースが考えられます。

このような事態を防ぐためには、助言プロセスの徹底、経営情報を含む組織情報の最大限の透明化、そしてメンバーのリスク感度を高めるための教育や対話が不可欠です。

また、とくに影響の大きな意思決定に関しては、専門家や関連部署の意見を確実に聴取する仕組みを整備することも重要となります。

ティール組織の構築に必要な「1on1」とは?

進め方や、話す内容、質問の仕方について徹底解説!

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

ティール組織においての人事評価

ティール組織では、個人の自律性や組織全体の進化を重視するため、評価の目的や方法が従来のものから大きく変化することが特徴です。

ティール組織における人事評価には主に以下の内容があります。

- 脱成果主義と新たな評価軸

- メンバー主導の給与決定事例

- 成長を促すフィードバック文化

脱成果主義と新たな評価軸

ティール組織では、個人の業績目標の達成度のみを測る従来型の成果主義に基づいた人事評価は見直されます。

その代わり、以下のような、より多角的で新しい評価軸が重視されるようになります。

- 組織の存在目的への貢献度

- 個人の成長や学習

- チーム内での協力的な姿勢 など

ティール組織の根幹である原則は、短期的な数値目標や階層による管理を前提とした旧来の評価制度とは必ずしも適合しないためです。

評価の主な目的は、給与や昇進のための序列化から、メンバー一人ひとりの能力開発を支援し、組織全体の目的と個人の活動を調和させる方向へと移行します。

たとえば、上司が部下を一方的に評価するのではなく、360度評価を取り入れ、同僚や関係者からのフィードバックを重視したり、評価等級そのものを設けないノーレイティングという考え方を採用したりする企業も見られます。

メンバー主導の給与決定事例

ティール組織の中には、給与決定のプロセスに従業員自身や同僚が主体的に関与する、非常に先進的な仕組みを導入している事例が見られます。

組織の透明性を高め、報酬に対するメンバーの納得感を醸成し、より公正で貢献実態に即した給与体系を目指す試みです。

従来のような、経営層や上司が一方的に給与を決定したり、硬直的な給与テーブルに依存したりする方式とは一線を画します。

個々人が市場価値や組織への貢献度、会社の財務状況などを踏まえて自身の給与額を提案し、それを同僚からの助言や承認を経て決定する「自己申告制給与」の仕組みを取り入れている組織も存在します。

こうした運営には、経営状態を含む組織情報の徹底した透明化が不可欠な前提となります。

成長を促すフィードバック文化

ティール組織において、メンバーの継続的な成長と能力開発を支えるためには、オープンで質の高いフィードバック文化が不可欠です。

従来型組織で年に数回行われるような公式な人事考課面談だけでなく、日常的な業務の中で、メンバー同士が気づきやアドバイスを積極的に交換し合う環境が重視されます。

階層的な管理や指示が少ないティール組織では、個人の学習やスキルの向上、組織の目的と個人の行動との間に生じる可能性のあるズレの修正などを、周囲のメンバーとの継続的な対話を通じて自律的に行っていく必要があるためです。

建設的でタイムリーなフィードバックは、セルフマネジメントを効果的に機能させ、各人がありのままの自分を安心して表現できる「ホールネス」の状態を育む上でも重要な役割を果たします。

たとえば、チーム内で定期的に「ふりかえり」の時間を設け、プロジェクトの進め方や協力体制について話し合ったり、日々のコミュニケーションの中で自然に感謝や改善点を伝え合ったりする習慣がおすすめです。

フィードバックとは? 意味・使い方・効果と具体的なやり方をわかりやすく解説

部下のモチベーションを上げ、目標を達成させるための「フィードバック」とは?

スキルや個人の特徴を踏まえながら管理できる「カオナビ」がおすすめ!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp...

ティール組織の構築にはタレントマネジメントが必須です!

データベースで組織の人材情報を一元管理することで、タレントマネジメントを戦略的に行えます。

⇒ タレントマネジメントの解説資料【3点セット】を無料ダウンロード

ティール組織の企業事例

実際にティール組織を行っている企業を3社、企業事例としてご紹介します。

- Buurtzorg(ビュートゾルフ)

- 株式会社ビオトープ

- ザ・モーニング・スター・カンパニー

①Buurtzorg(ビュートゾルフ)

オランダの非営利在宅ケア組織。2007年には看護師の従業員4名でしたが現在は1万名にまで従業員を増やす成長をとげました。顧客満足度・従業員満足度ともに高い組織です。

Buurtzorg(ビュートゾルフ)では安く質の低いケアが繰り返されていました。しかし、ティール組織のマネジメントが導入され効率を追求するあまり画一化された業務を看護師が自分の専門性を発揮しながら全プロセスに責任を持つ運営に転換したのです。

この組織には、マネージャーやリーダーが一人もいません。バックオフィスに約40名、コーチが約15名いるだけで、その役目は看護師のサポートに徹しています。看護師同士のコミュニケーションは、専用アプリによって行われ、セルフ・マネジメントと全体性が効率よく保たれているのです。

②株式会社ビオトープ

株式会社ビオトープは、営業コンサルティングやWEBコンサルティング事業を展開している会社です。

企業向け・個人向けの人材育成事業にも力を注いでおり、企業や事業主の利益と地域社会貢献の最大化に取り組んでいます。

株式会社ビオトープでは、タスクベースで自立的なプロジェクトをさまざまな要素で構成しています。

たとえば、プロジェクトの目的を世の中に投げかけ、その反応で従業員の採用活動を実施します。プロジェクトのメンバー同士は「共鳴」をベースにつながりを持つのです。

また地理的制限を超えてミーティングを行い、プロジェクトの目的や全体との関わりやつながりを可視化します。個人と組織の目的をすり合わせながら、メンバー同士共通のパターンを探り問題解決を行える人材を育成しているのです。

③ザ・モーニング・スター・カンパニー

ザ・モーニング・スター・カンパニーは世界最大のトマト加工会社です。トマトケチャップやトマトソースなどの生産で全米シェア25~30%の実績があります。従業員は約400名で年商約63億円ともいわれ成長を続けている企業です。

従業員全員がマネージャーで、部長や課長といった役職や昇進は一切ありません。

自分のミッションを設定したのち、行動計画を作成して合意書に明記します。合意書は全従業員間で共有され従業員にはすべての決定権が付与されます。報酬は、合意書に対する結果をその従業員の仕事に関わる他の従業員が評価します。

自分の仕事に必要だと思うことに関しては、上司の決裁を受けることなく自身の判断で行動に移せます。

- 従業員のモチベーションを高める

- 企業としても利益増大

という成果を徹底したティール組織運営によって得ている成功事例といえるでしょう。

ティール組織の構築に必要な「1on1」をスムーズに進めるには?

部下と「1on1」を行う際のポイントを解説!

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

データに基づいた戦略的な人材育成はカオナビで

次世代組織「ティール組織」の構築には、情報透明化と自律的意思決定を支えるシステムが不可欠です。

カオナビのタレントマネジメントシステムには、以下のような組織変革の土台づくりに役立つ機能が搭載されています。

- 顔写真付き人材データベースによる全体の把握

- シャッフルフェイス機能による直感的な人材配置

- パルスサーベイでのリアルタイム組織診断

- 生成AIによる社員の声の分析

ティール組織への移行には、まず現在の組織状況を正確に把握し、個人の自律性を育む評価制度の構築から始めることが重要です。

カオナビを導入することで、従来の人事管理では見えなかった個人の強みや組織の課題を可視化し、データに基づいた戦略的な人材育成を実現できるでしょう。

まとめ

ティール組織は、下記の3つの特徴を持ちます。

- 自主経営(セルフ・マネジメント Self-management)

- 全体性(ホールネス Wholeness)

- 進化する組織の目的(Evolutionary Purpose)

上司もいない、目標設定もない、予算もないなか、組織のメンバーとの意思疎通を図りながら自らの仕事を自らの責任で行っていくもので、組織が進化した結果生まれた新しい組織のあり方です。

日本企業の体制に慣れ親しんでいると無謀な挑戦のようにも見えます。しかし、世界では、ティール組織のマネジメントを実践して結果を出している組織も多くあるのです。

手始めに、ティール組織をプロジェクトや小集団といったところから実践し、その有用性を検証してみましょう。

【スキル管理の「わからない」「時間がかかる」を解決】

「カオナビ」なら、全社員のうち誰がどんなスキルを持っているかを見える化!

- 社員の能力やスキルが一覧で可視化される

- スキルと合わせて人件費の変動も分かる

- 顔写真で現場の雰囲気を確認しながら確認できる

- スキルだけではなく人間性やエンゲージメントもわかる