隠れた組織のハラスメント問題を可視化して、離職防止&生産性アップ!

人材管理システムで、面倒な調査や分析は簡単に行えます。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

特に強い香りや香水の過剰使用は、アレルギーや気分障害を引き起こすこともあり、注意が必要です。

職場や公共施設での「スメルハラスメント」を防ぐためには、自主的に香りの選び方や使用量に配慮することが大切です。また、香りに敏感な人々への配慮を、企業や団体が主体となって行うことも重要です。

目次

1.スメルハラスメント(スメハラ)とは?

スメルハラスメントとは、口臭や体臭、タバコ、香水などの匂いで周囲の人に不快感を与えることです。

悪臭に限らず、良い匂いとされているものでもハラスメントになる点がポイントです。また自分のにおいには、気付きにくいため自覚がなくても、気を付ける必要があります。

企業の人事・労務担当者、管理職の方にとって、スメルハラスメントは対応が難しく法的リスクを伴う新たな職場課題です。他のハラスメントと異なり、スメハラは「明確な客観的基準がない」、「本人に悪意がなく、自覚がないケースが多い」という特性を持ちます。

対応を誤ると、企業が負うべき「安全配慮義務」の履行と、指導対象者に対する「名誉毀損・プライバシー侵害リスク」の回避という、二重の法的ジレンマに陥ります。

ハラスメントとは?

ハラスメントという言葉は、さまざまな分野に使われています。セクハラことセクシャルハラスメントや、パワーハラスメントの略であるパワハラ、そしてスメルハラスメントと、分野に限らず用いられているのです。

いずれもいやがらせや不快感を与えるもの。このことからも分かる通りハラスメントの意味は「いやがらせ・いじめ」と定義されています。意図的かそうでないかに限らず、相手を不快にさせる、尊厳を傷つける、不利益を与えるといった場合に使われます。

ハラスメントとは? 意味や定義、種類一覧、実態、対策を簡単に

ハラスメントは相手に嫌がらせを行うこと。1980年代後半からセクシャルハラスメントという言葉が飛び交うようになり、近年はパワハラ、マタハラ、モラハラなどさまざまなハラスメントが社会問題になっているので...

香水や化粧品による「コスメティック・バイオレンス」も

前述したスメルハラスメントのうち、香水に関するものは毛色が違うように見えるでしょう。体臭などによる悪臭と異なり、適度であれば好感の持てる香りです。そのため、どちらもスメルハラスメントと同様に定義する点に、疑問を覚えることもあるでしょう。

香水などのスメルハラスメントについては、コスメティック・バイオレンスという別の名称が用いられる場合も多いのです。香水だけでなく、化粧品の香りも該当します。

職場のスメルハラスメントの訴えに関する現状

スメルハラスメントに関する調査も行われています。対象は25~49歳の働く男女、男性525名・女性503名からなる1,028名。東京・大阪をメインにインターネットを用いて調査されました。

調査では、以下のような設問が設けられました。

- 職場の身だしなみについて、どうにかして欲しいこととは?

- 「嫌だ」と感じるニオイはなに?

- ニオイ(体臭)が気になって仕事に集中できないことがあるかどうか?

職場の身だしなみでどうにかして欲しいことは「ニオイ(体臭)」67.1%

社会において、身だしなみはとても重要。顧客や職場関係、さまざまな点で影響します。調査によると、身だしなみ以上ににおいの問題が大きいようで、高い割合を占めていました。

「職場の身だしなみでどうにかして欲しいこと」のランキングを見ると、

- 1位:体臭 67.1%

- 2位:口臭 60.2%

服装や髪型といった一般的な身だしなみを抑えてにおいの問題が上位を占めたのです。また、男性以上に女性のほうが気にしがちという傾向も発表されており、目を引きます。

「嫌だ」と感じるニオイ: 1位「体臭」2位「口臭」3位「タバコのニオイ」

職場で感じるにおいにも、いくつかあります。ビジネスシーンで特に嫌だと感じるにおいは何でしょうか。

- 1位:体臭 64.9%

- 2位:口臭 59.3%

- 3位:タバコのニオイ 55.5%

1位は体臭でした。しかし同じ服を着て一日中忙しく働いていると、それなりのにおいは避けられません。また、個人差があるという点も気にするべきでしょう。

「ニオイ(体臭)が気になって仕事に集中できないことがある」56.2%

においは、不快感だけの問題にとどまりません。業務にすら影響を及ぼすこともあるのです。事実、「ニオイ(体臭)が気になって仕事に集中できないことがあるか」という設問では、56.2%もの人が「ある」と答えました。

また、自分のにおいと他人のにおい、どちらが気になるかという調査では、やはり他人のほうが気になりやすいようで、約3人に1人の割合という結果が出ています。以上のことから気をつけるべきハラスメントといえるでしょう。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

・1on1の進め方がわかる

・部下と何を話せばいいのかわかる

・質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための質問項目集付き解説資料をダウンロード⇒こちらから

【組織のハラスメント問題をきちんと把握できていますか?】

カオナビなら、部署や個人のエンゲージメント調査を行うことで、組織の課題を早期発見できます。

●従業員のコンディションを定期的に調査できる

●サーベイやアンケートから満足度や現場の声を集められる

●発見した課題を人事と現場で迅速にフォローできる

●組織の課題と従業員情報から具体的な打ち手が見えてくる

⇒ カオナビの資料はこちらから

2.なぜ臭うのか? 体臭の原因とメカニズム

体臭はなぜ起こるのでしょう。

- 時間が経つとにおう

- 汗をかくとにおう

など単純に把握しているかもしれませんが、そもそもにおいがどのようなメカニズムで発生しているかまでも詳しく知る人は少ないでしょう。

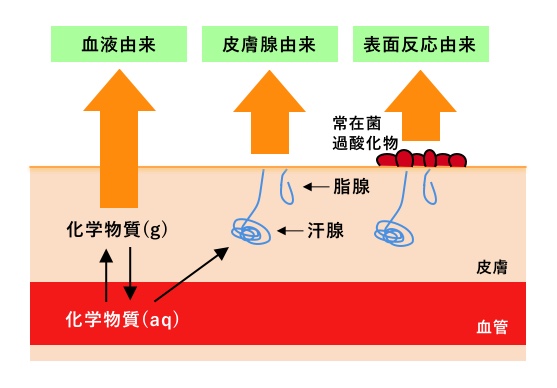

においは、皮膚ガスこと皮膚から発生しているガスが影響しているそうです。またガスは、いくつかの経路で発生するといわれています。それぞれの経路を知っておけば、ピンポイントに対策できるでしょう。

皮膚ガスとは?

皮膚ガスの定義は、主に人の体の表面から放散される、微量のガスの総称。おならのようにはっきり出ているわけではありませんが全身さまざまな部位から放出されているのです。代表的な経路は、

- 血液

- 皮脂腺

- 表面反応

の3種類。詳しくご紹介します。

①血液由来

血液由来といっても、出血時に出るガスではありません。血管中を流れる状態でも揮発するガスのため、ケガをしていない平常時でも発生します。

また、血液そのものでなく、血中成分の一部がガスのもととなる点も特徴的。

- 飲酒時のアルコールを分解するアセトアルデヒド

- 疲労時に生じるアンモニア

が代表的です。

②皮脂腺由来

いわゆる、すっぱいような印象が特徴の汗のにおいで、皮膚内部にある汗腺や脂腺から、生じるガス。すっぱいように感じる通り、汗の中の酢酸が主な成分です。

その他の成分には、アンモニアや皮脂成分も挙げられます。特徴は常在菌や過酸化物は介在しないもののみが皮脂腺由来ガスです。

③表面反応由来

常在菌や過酸化物を要因とするのが表面反応由来のガス。発生元は皮膚の表面で、

- ジアセチル:皮膚上に存在する常在菌が汗の中に含まれる乳酸を代謝することで発生

- 2-ノネナール:皮膚表面に出てきた皮脂と過酸化物が反応して発生

が代表的です。皮膚表面で反応して発生するため、表面反応由来と名付けられています。

ジアセチルとは?

ジアセチルはいわゆる加齢臭、ミドル脂臭といった、嫌がられるにおいの代表格。表面反応由来で発生するガスで、におい成分の中でも特に注意したい存在でしょう。前述の通り、汗中の乳酸を皮膚常在菌が代謝することで発生し、においの中でも不快に感じられやすいのです。

時間帯によって放散量が変動する点もポイント。特に昼食時や午後に発生しやすいので、このタイミングでのケアは欠かせません。

30~40代の男性のジアセチル放散量が圧倒的に多い

においの測定法として一般的なのは、「パッシブ・フラックス・サンプラー」ことPFS。小型デバイスによって、微量な皮膚ガスを採取する方式です。

これによると、20~59歳男女のジアセチルを捕集したところ、特に30~40代の男性に多く見られたというデータが公表されています。まさに、ミドル脂臭といった結果でしょう。とはいえ、女性にも微量ながら検出されているそうなので、性別に限らず油断はなりません。

距離は25センチ圏内がにおいやすい

体から発せられるにおいは、近づくほどにおい、離れるとにおわなくなります。実際、どれくらいの距離がにおいやすいのでしょう。

調査結果では、特に25センチ圏内がにおいを感じやすかったそうです。においが気になる際は、他人から25センチ以上離れる意識を持つとよいでしょう。ただ、この測定環境は換気のされたオフィス内だったそうです。換気されていない空間では注意が必要でしょう。

頭上ににおいは集まりやすい

皮膚からにおいが出やすいとなると、露出した肌に注意がいきがちです。しかし、全身が平均的ににおっているわけではありません。

実は、体臭はある一点、頭上に集中するという特徴を持つのです。人間は発熱体なので、上昇気流によって全身のにおいが頭上に集まります。特にジアセチルは首や頭部に発生しやすいという現象が顕著に見られるのです。

食事中に放散量が上昇しやすい

ジアセチル臭の発生で特徴的なのが、昼食時に多い点。ランチ後のオフィスなどでは、気を付けなくてはなりません。食事の際には、ジアセチルのもととなる汗が出やすいことから、においも発生しやすいのです。

またあるデータによると、1週間のうち木曜日や日曜日ににおいやすかったという結果が出ています。気温や疲労など、さまざまな条件に影響されやすいのかもしれません。

面倒な人材データ管理を、まるっとシステム化しませんか?

カオナビなら、クラウド型だから費用を抑えて導入できます。

⇒ サービス資料を見てみる

3.なぜスメルハラスメントは起こるのか? 問題化する理由

人間が生き物である以上、においが発生するのは仕方のないことです。だからといって、周囲の不快感までをも仕方ないという理由だけで片付けることはできません。においは人間関係にも影響を及ぼすからです。

スメルハラスメントはなぜ起こってしまうのでしょう。理由さえ分かれば、においを完全に遮断できないとしても解決法が考えられるかもしれません。問題化の理由について、掘り下げていきましょう。

においが迷惑になる理由

ハラスメントとは相手が迷惑・不快と感じる行為全般を指しますが、スメルハラスメント(スメハラ)は悪意がないことが多く、気づかないうちに周囲の負担になりやすい点で異質です。

嗅覚は記憶と強く結び付いているため、においによって生じた感情は長時間・長期間にわたり記憶に刻まれやすく、同じにおいに触れるたびに不快な体験がよみがえることがあります。

良い香りは心地よい記憶として好印象につながる一方、不快なにおいはネガティブな印象を長く引きずり、評価や人間関係にも影響を与えかねません。

つまり、においは意図せずとも強力なコミュニケーション要素となり、配慮を欠くと「迷惑」として残り続けるリスクがあるのです。日常のケアや周囲への気配りを徹底することが、においハラスメントの予防につながります。

自分のにおいには、なかなか気付くことができない

スメルハラスメントが話題になる今、においケアは周囲への思いやりとして欠かせません。とはいえ、自分のにおいは自分では気づきにくいものです。理由は嗅覚の特性にあり、同じにおいに長時間さらされると感度が下がる「馴化(じゅんか)」が起こるからです。

体臭や衣類、生活空間のにおいは常に身近にあるため馴化しやすく、本人は不快なレベルでも気づけないことがあります。だからこそ対策は自分の感覚ではなく他人視点で考えることが重要で、気になる場面では客観的なチェックや基本的なにおいケアを心がけることがマナーにつながります。

相談・指摘しにくい

パワハラやセクハラなど、相手に明確な悪意が伴う場合、周囲に相談が可能でしょう。しかし、スメルハラスメントは悪意が伴わないため、難しいです。

上司ににおいを注意するのは、失礼に当たりますし、同僚や部下であってもそれは同じでしょう。しかし、においは気にならない人には気付いてもらいにくいですし、該当者の体調や体質なども絡むため、相談・指摘しにくいのです。

スメルハラスメントは、他のハラスメント以上にデリケートといえます。

隠れた組織のハラスメント問題を可視化して、離職防止&生産性アップ!

人材管理システムで、面倒な調査や分析は簡単に行えます。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

4.職場で起こるスメルハラスメント対策

スメルハラスメントが指摘しにくいといっても、限界があります。仕事の能率が下がる、健康に影響するといった事態に発展することもあるでしょう。ここで重要となるのが、人間関係に波風を立てにくい対処法です。

スメルハラスメントの特性や、具体的な対処法を把握しておけば、影響が少ない時点で事態を改善できるかもしれません。以下にポイントやお勧めの対処方法をまとめましたので、参考にしてください。

なぜ対処が難しいのか?

スメハラ対応の最大のリスクは、被害者保護のための「安全配慮義務」と、加害者保護のための「名誉毀損・逆ハラスメント防止」という、二律背反する法的義務の板挟みが生じる点です。

特に、体質的な問題に対して、公衆の面前での指摘や不適切な伝え方をすると、名誉毀損や不当なハラスメントとして、指摘された側から訴訟を起こされるリスクがあります。

人事部の基本的な対応姿勢

スメルハラスメントへの対応は基本、人事部や人事担当者が行うべきでしょう。社員個人間でセンシティブなにおいの問題を指摘し合うのは、リスクを伴います。当人を傷つける可能性はもちろん、指摘を発端として陰湿ないじめに発展する可能性も出てきます。

その点人の扱いを専門とする人事部からアクションを起こせば、感情のベクトルは対人事部、対会社となるため、職場の人間関係におけるこじれには影響しにくいです。

注意点:スメハラ加害者への指導がセクハラやパワハラと見なされることも

スメルハラスメントは、ハラスメントの中でも決定的な問題にはなりにくい部類に属します。パワハラやセクハラと比べて、重みという意味ではやや軽めでしょう。社則でピンポイントに罰則を規定しているような会社はあまりないはずです。

ですが、スメルハラスメントを行ってしまっている当人に対しての指摘が、パワハラやセクハラに該当する可能性は大いにあり得ます。

- 強制的なにおいの改善要求

- 性的いじめに近い指摘

など。スメルハラスメントも軽い問題ではありません。気を付けましょう。

具体的な対応方法

スメルハラスメントは、デリケートでセンシティブな問題であることが多いため、本人に直接注意をすることは困難です。においに耐えられない場合、上司や人事部などに相談する場合もあるでしょう。

上司に相談して解決すればよいですが、においの感じ方には個人差があります。上司が問題視せずに注意しない、もしくは上司も注意できない場合人事部や総務部で解決する必要があります。どのような対処をしたらいいのでしょうか。

①席替えをする

スメルハラスメントの被害を訴えている社員を、においのもとである社員の席から離すため席替えをします。次に隣になった社員がにおいに敏感でなければ、これで解決する場合もあるでしょう。

②消臭対策をする

職場やエレベーター、会議室など、苦情が出そうな場所に芳香剤や消臭剤を置いたり、空気清浄機を設置したりして対処します。

③本人に注意喚起する

①と②はすぐに行える対策です。しかし根本的な解決にはなっていません。においのもととなる社員本人が自覚して改善しなければ、またいつか同じ訴えがあがるかもしれないのです。

そう考えると本人に注意を促すことが一番でしょう。しかしデリケートな問題だけに伝え方は難しいです。その社員が信頼している上司がいれば、上司から1対1の場面で伝えるようにしましょう。これにより傷つきにくいですし、真摯に受け止めてもくれるでしょう。

しかし、伝え方を間違えると「パワハラだ」となりかねません。直属の上司ではなく人事部から話すほうがよい場合もあります。その場合は、「ビジネスマナーとしてにおいのケアも大切である」点を伝えましょう。

体質や健康状態に起因する場合(持病など)は、指導を「健康配慮」の観点から行い、産業医や専門機関への受診勧奨をセットで行う対応方法を確立する必要があります。指導者が医療的な判断や体質改善の助言を行うことは、責任範囲を超えており不適切かつリスクが高いです。そのため、会社は「健康への懸念」を伝え、産業医面談を勧奨するフローを検討するとよいでしょう。

防止対策

スメルハラスメントを起こさないためには日頃から人事部主導で防止対策を行うことが大切です。

人事部が社員に対して面談などで注意を促す際、日頃からスメルハラスメントについて社内で取り組んでいるという実績があれば、理解されやすいでしょう。人事部としてできるスメルハラスメントの防止対策を紹介します。

①人事研修などでスメルハラスメントについての理解を深める

人事研修でスメルハラスメントについて触れ、 においのエチケットは身だしなみとともに気を付けることと周知しましょう。また、身だしなみと思って使っている香水も場合によってはスメルハラスメントになることを理解してもらいましょう。マナー研修などがあれば、その中で取り上げるとよいです。

②社内広報誌などで理解を深める

社内広報誌などでもスメルハラスメントについて取り上げて、どのようなケアをしていけばいいかなど具体的に紹介しましょう。

従業員に合った研修・教育を立案できていますか?

タレントマネジメントなら、一人ひとりに合った研修を企画できます!

⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】をダウンロードする

5.トラブルに発展しにくい伝え方

ハラスメントは、感覚的な問題にとどまらないため扱いにくいのです。遠まわしに察してもらう手法も有効ですが、明確な変化を実現するには時間がかかるでしょう。

どうしても指摘しなければならない空気になっている、そんなときはどのようにすればよいのでしょうか。指摘を実際に行いながらも、問題化を最小限にとどめられるよう、工夫してみてください。

ランチなどで気軽に話題にしてみる

通勤時や仕事中と違って、肩の力を抜ける時間となるのがランチ。つかの間の休息、心許せるひとときのため、気兼ねなく話に花を咲かせられます。そんなランチのときにさりげなく指摘してみてはいかがでしょうか。

指摘といっても、個人の感想をストレートにぶつけることは避けてください。

- 周囲でそんな話が出ているみたい

- スメルハラスメントへの取り組みが話題になっている

そんな具合にさりげなく伝えるとよいでしょう。

マナーの観点から指摘

確かに、においの問題はセンシティブですが、マナーから考えれば、ごく当たり前のことでもあります。そのためマナーという名目から伝えることは間違いではありません。しかしこの際、上司をはじめとした上の人間から伝えるよう心掛けてください。

それから「マナー上」「上司として」といった枕詞を、必ず使用しましょう。これにより個人の伝達ではなく、立場や常識の観点から伝えるかたちがつくれます。これなら、人間関係の問題は起こりにくいでしょう。

個室で伝える

スメルハラスメントの指導は必ず個室で行い、記録(事情聴取記録)を作成します。会話は共感と気遣いから始め、問題解決への協力を求める形を取ります。

指導を行う際には、非難の形を避け、「社会人としての守るべきマナー」の観点から伝えるなど、細心の注意を払ったコミュニケーション手法が必要です。これは、非難を目的とした指導がパワハラと認定されるリスクを回避するためです。

部下やチームの”違和感”を放置していませんか?

モチベーションを高めて目標を達成させるための「1on1」解説資料をプレゼント!

⇒ 資料をダウンロードする

6.スメルハラスメント(スメハラ)の予防・対応フロー

スメルハラスメント(スメハラ)への予防・対応フローをまとめました。自社で実行できているかチェックしてみてください。

| フェーズ | アクション | 実行担当者 | 実行内容(チェック項目) |

|---|---|---|---|

| 予防・周知 | 規定への明記 | 人事/法務 | 就業規則・ハラスメント規程に「スメハラ」を明確に定義し組み込む。 |

| 予防・周知 | 定期的な注意喚起 | 人事/管理職 | 特定個人を指さず、マナー・健康管理の観点で全社に周知する。 |

| 相談受付 | 初回ヒアリング | 相談窓口担当者 | 被害者の匿名性・プライバシーを守り聴取。相談記録を詳細に作成。 |

| 相談受付 | 二次ハラスメント防止 | 相談窓口担当者 | 情報漏洩防止。対象者への意図的回避・いじめを防ぐ注意喚起。 |

| 事実確認 | 周辺調査 | 人事/調査員 | 複数従業員から間接情報(業務支障の客観事実等)を聴取・記録。 |

| 事実確認 | 本人聴取(機微対応) | 人事/管理職 | 事前スクリプトに沿い、名誉毀損リスクを避けつつ事実・経緯を確認。 |

| 事実確認 | 原因特定・記録保全 | 人事 | 臭いの原因(身体・環境)を暫定特定。全聴取記録を厳重保全。 |

| 解決・措置 | 改善指導の提示 | 人事/管理職 | 健康配慮型スクリプトで、セルフケア・受診推奨等の改善策を具体的に提示。 |

| 解決・措置 | 環境的配慮の実施 | 管理職/総務 | 空気清浄機、席替え等の環境対策を実施。 |

| 解決・措置 | 最終措置の検討 | 人事/経営層 | 改善見込みが乏しい場合、配置転換・業務変更等の合理的配慮を検討。 |

| フォローアップ | 効果測定・再発防止 | 人事/管理職 | 被害者・周辺への解消確認。二次的被害の有無を継続監視。 |

従業員に合った研修・教育を立案できていますか?

タレントマネジメントなら、一人ひとりに合った研修を企画できます!

⇒タレントマネジメント解説資料【3点セット】をダウンロードする

7.スメルハラスメント(スメハラ)に関するよくある質問(Q&A)

Q.「スメハラ」は法律で禁止されているハラスメントですか?

A. パワハラやセクハラのように、スメハラを名指しで禁じる法律・指針はありません。

ただし、においが原因で体調不良や業務への支障が生じているのに会社が放置すれば、安全配慮義務(労働契約法第5条)や職場環境配慮義務に違反する可能性があります。したがって、企業にはスメハラを予防し、適切に是正する実質的な責任が求められます。

Q.指摘された社員が「逆ハラスメントだ」と主張したら?

A. 次の条件を満たす業務上の適切な指導であれば、通常は逆ハラスメントに当たりません。

- 正当な業務目的・範囲内での指摘(事実と職場への影響に基づく)

- 人格を傷つけない伝え方(非難ではなく改善提案)

- 手続と内容の記録(面談メモ、配慮や支援策、フォロー日程の保存)

重要なのは、指摘が個人攻撃ではなく職場環境維持のための会社方針に沿った対応であることを、客観的記録で示せる状態にしておくことです。

Q.改善しない場合、懲戒処分は可能ですか?

A.「改善しないから即懲戒」という運用は原則として困難です。検討可能となるのは、次の要件がそろう場合です。

- 就業規則やハラスメント規程に、スメハラの位置づけや処分基準が明記されている

- 具体的な改善指示や支援(例:産業医受診の勧奨、配席配慮、衛生指導)を複数回実施している

- 社員が合理的理由なく改善努力を怠った事実がある

- その結果、他の社員の就業環境が継続的かつ著しく害されている

懲戒は最終手段です。段階的な対応(指導→支援→是正勧告→最終通知)と、経緯の記録の徹底が前提となります。

評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!

人事評価を効率的に行うための活用方法が満載!

⇒カオナビの資料ダウンロードする

◆資料内容抜粋 (全31ページ)

・人事評価システム「カオナビ」とは?

・人事のお悩み別 活用事例9選

・専任サポートについて など